鍵盤楽器音楽の歴史(8)続・16世紀イタリア

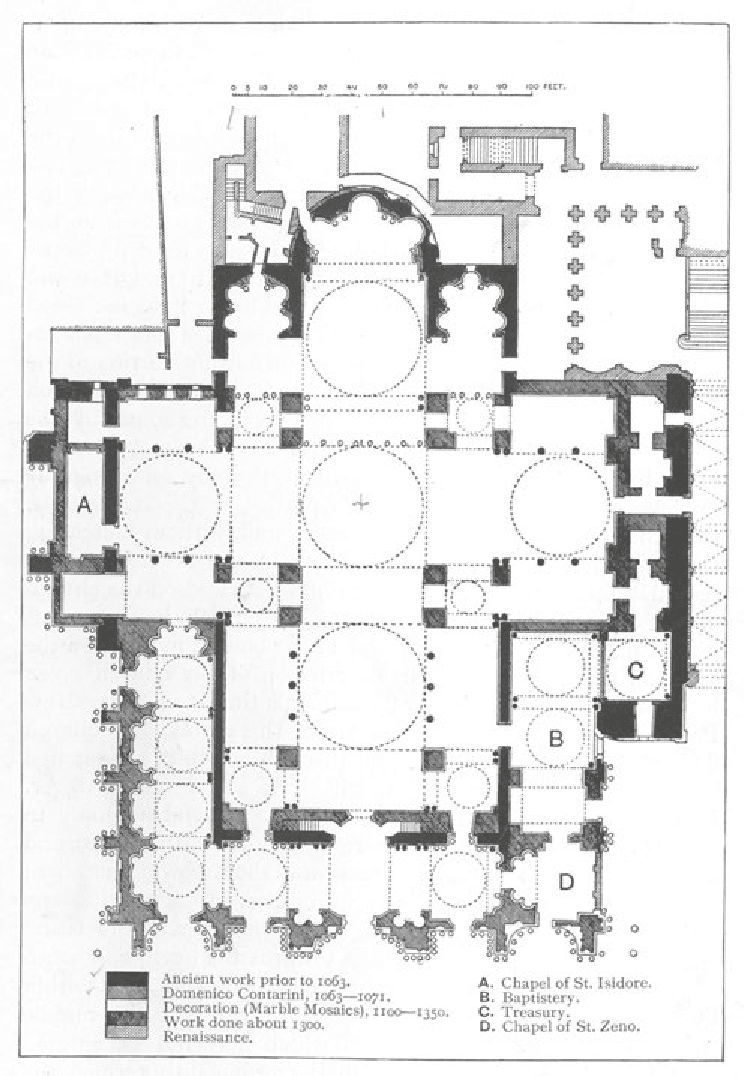

16世紀後半、ヴェネツィアはイタリアの最も重要な音楽の中心地でした。これには1527年にサン・マルコ寺院の楽長に就任したフランドル出身のアドリアン・ヴィラールト (c. 1490-1562) の功績があり、彼の多くの弟子たちによってヴェネツィア楽派は繁栄しました。

もちろん鍵盤音楽の分野でもヴェネツィアは重要であり、先述のカヴァッツォーニ父子に続いて、アンドレーア・ガブリエーリ (1532-1585)、その甥のジョヴァンニ・ガブリエーリ (c. 1554–1612)、そしてクラウディオ・メールロ (1533-1604) といったサン・マルコ寺院のオルガニストたちによる鍵盤楽曲が多く残されています。ヴェネツィアは当時の音楽出版の中心地でもありました。

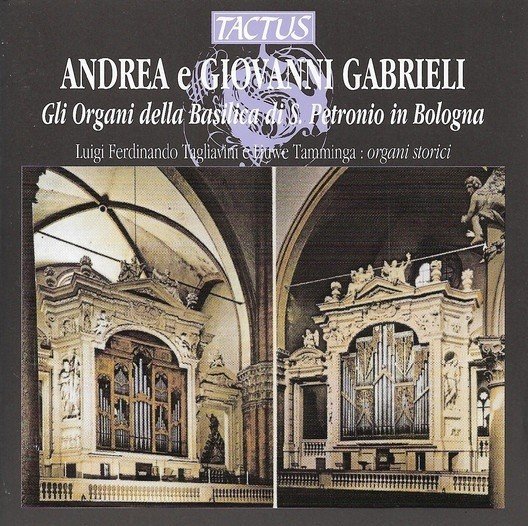

両ガブリエーリはサン・マルコ寺院の構造に由来する複合唱形式の大規模な音楽で有名ですが、彼らは本来的にオルガニストであり、あるいはサン・マルコ寺院の両翼のオルガンによって二人の競演を聴くこともできたでしょう。タグリアヴィーニとタミンガによるCDはそんなプログラムです。

https://www.discogs.com/Andrea-Gabrieli-Giovanni-Gabrieli-Luigi-Ferdinando-Tagliavini-Liuwe-Tamminga-Organ-Music/release/15263039

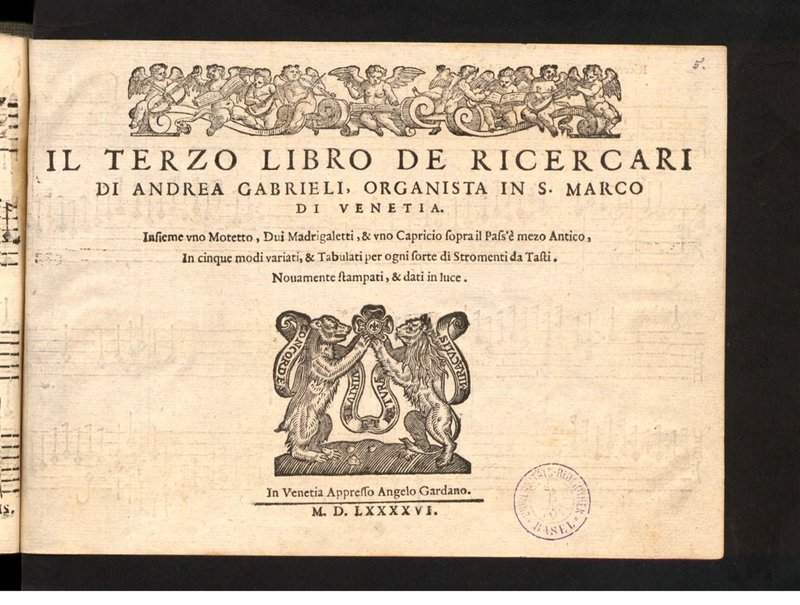

アンドレーアの死後、ジョヴァンニは叔父の鍵盤作品をまとめて出版しましたが、その中に自分の作品も混ぜてしまったので、両者の作品の帰属には混乱があります。

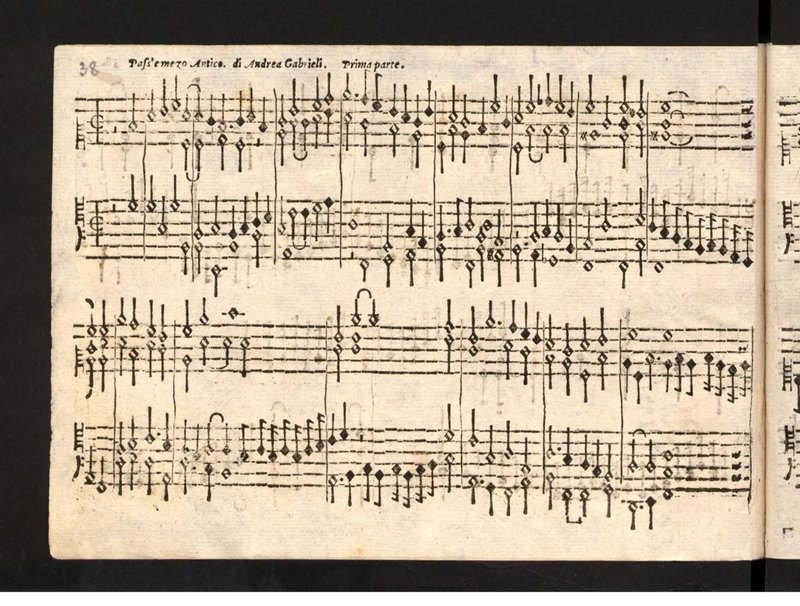

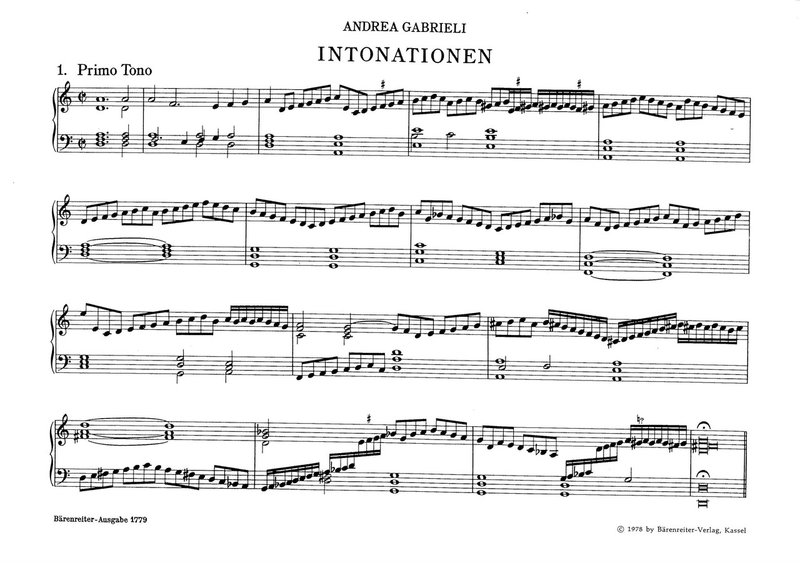

曲種は例によってリチェルカーレやカンツォーナ、それにイントナツィオーニやトッカータといった前奏曲的な曲、それに少し変わったものとして舞曲のパッサメッツォ・アンティコがあります。

Il terzo libro de ricercari (1596)

パッサメッツォは一定のコード進行を繰り返すタイプの舞曲で、もう少し後のパッサカリアやシャコンヌのようなオスティナート・バス形式の変奏曲の系統ともいえます。アンティコ(古)は i–VII–i–V–III–VII–i–V–I、 モデルノ(新)は I–IV–I–V–I–IV–I–V–I の進行です。要するにアンティコが短調で、モデルノが長調ぐらいの認識でいいと思います。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passamezzo1.jpg

イントナツィオーニは、短い序奏のあとに、片手で和音を鳴らしながら、もう片手で走句を弾くという即興的で明快な形式です。また、ドイツとは異なりイタリアではまだペダルの使用は一般的ではなく、手鍵盤のみしか用いないので、これらの曲はチェンバロでも問題なく弾けます。

Intonationi d’organo di Andrea Gabrieli et di Gio: suo nipote … libro primo (1593)

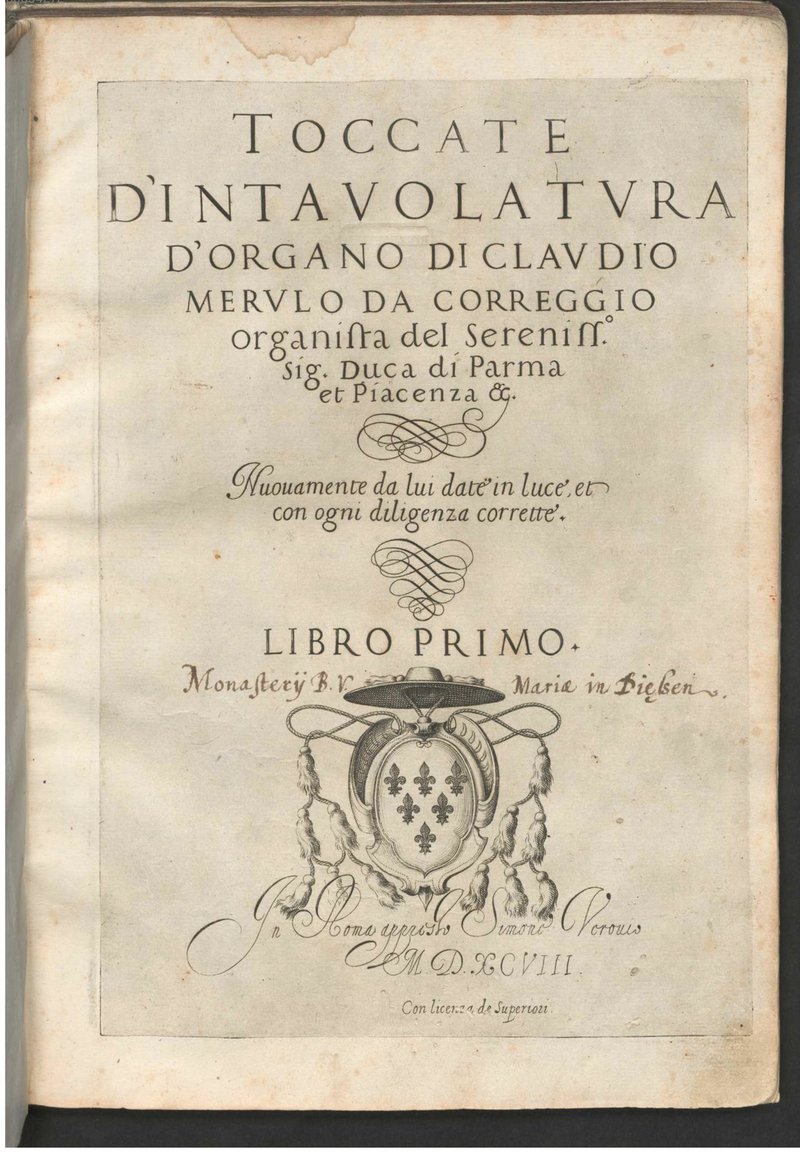

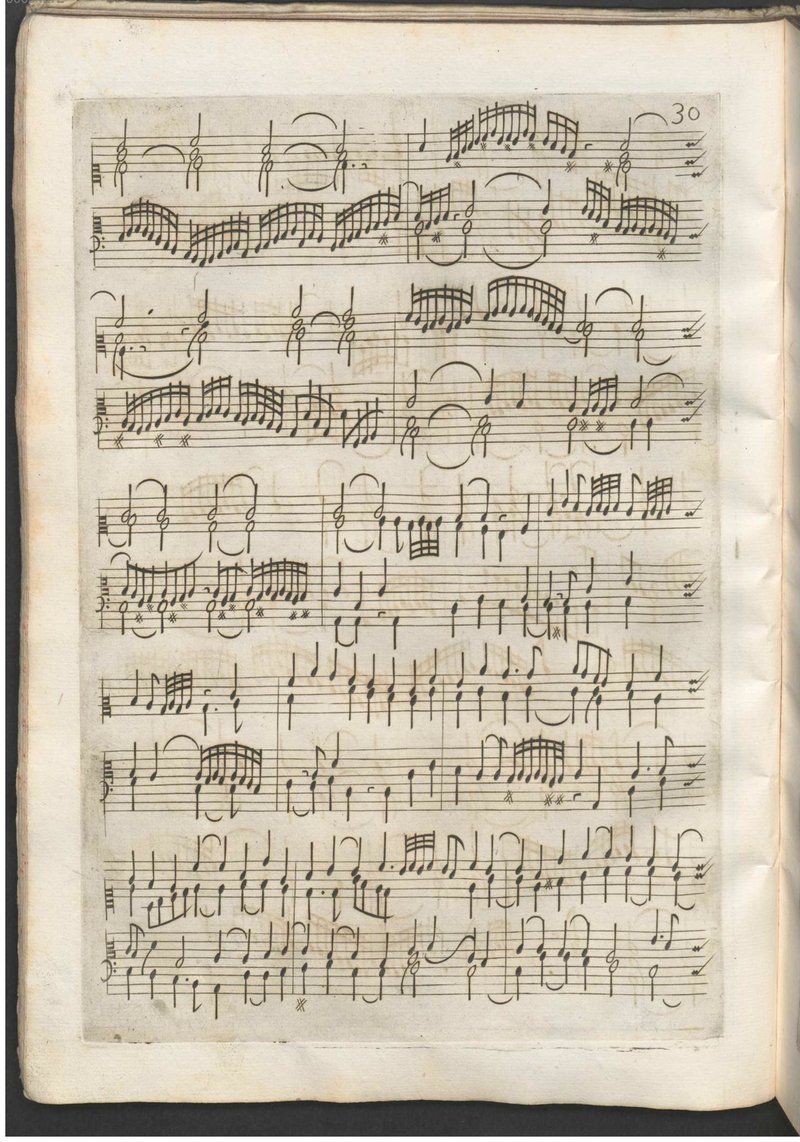

クラウディオ・メールロのトッカータも基本的には同様の音楽ですが、極めて長大で、さらに途中に対位法的な部分が挿入されており、後の「トッカータとフーガ」形式の先触れとなっています。

Toccate d’intavolatura d’organo, libro primo (1598)

次回も多分イタリア。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?