黎明期のピアノのための音楽(鍵盤楽器音楽の歴史、第150回)

クリストフォリのピアノは実に素晴らしい楽器ですが、さて、これで何を弾きましょうか。

まず、クリストフォリのピアノは、チェンバロよりも音量は控えめで、繊細さを身上とする楽器であったということを考慮する必要があります。

この楽器は室内楽用であり、教会音楽にも、大きなオーケストラにも適さない。そのような機会で用いられないために素晴らしさを認められていない楽器がどれだけあるだろうか? これは歌手の伴奏や、他の楽器の伴奏、あるいは控えめな合奏でも完璧に成功をおさめるだろう。しかしそれも本領ではなく、むしろリュートやハープ、六弦のヴィオラ・ダ・ガンバなどの非常に甘やかな楽器のように単独で聴かれるべきである。

なお、強弱をどのように活用するかという点に関して、マッフェイはポリフォニックな声部進行を際立たせるというものを例として挙げています。グレン・グールドなら適役だったでしょう。

なぜなら、普通の鍵盤楽器を完璧に弾けるだけでは十分ではなく、新しい楽器であるため、その長所を理解し、特に研究した人が必要だからだ。そうであれば、鍵盤に与えるべき圧力の強さを調節し、時と所によって優雅に減衰させ、それに適した繊細な曲を選び、とりわけ声部の進行を分離して、様々な箇所で主題を聴かせることができるだろう。

それはともかく、クリストフォリのピアノを最初に演奏したのは、当然彼の雇い主であったトスカーナ大公子フェルディナンド・デ・メディチ(1663-1713)であったことでしょう。

彼は芸術の庇護者として殊に有名な人物ですが、彼自身も優れたチェンバロ奏者であって、難しいソナタを初見で演奏できたばかりか、すぐに暗譜で繰り返すこともできたと伝えられています。

ときに、フィレンツェ音楽院所蔵の17世紀後半のチェンバロ曲の手稿譜 MS D. 2358 は、表紙にトスカーナ大公の紋章があり、多分にフェルディナンド大公子の所有であったものと考えられていますが、さらに、これに収録されている作者不明の15曲のチェンバロ曲を、フェルディナンド本人の作品であるとする説もあります。

その内容は、分厚い和音を特徴とするプレリュードに、やはり分厚い和音の連続するパッサカリア、それにカンツォーナ(Aria alla Francese)といったもの。形式的にはフレスコバルディ以来の17世紀らしいものを踏襲していますが、和声には後期バロックの豊潤な色彩があります。

作者はさておき、これらがフェルディナンドのレパートリーであった可能性は高く、世界最初のピアノの試奏で弾かれていたとしても不思議はありません。もっとも、その重厚な作風は、繊細なクリストフォリのピアノ向きとはあまり言えませんが。

ジョン・マナリングの『故ジョージ・フレデリック・ヘンデル回想録』によれば、フェルディナンド大公子は1705年頃にハンブルクを訪れた際に、同市のオペラハウスで注目され始めていた若きヘンデルを勧誘したといいます。

実はクリストフォリも、フェルディナンドがヴェネツィアの謝肉祭の帰りにパドヴァに寄った際に、スカウトされてフィレンツェに連れてこられているので、出先で変人を見かけると連れてくる癖のある人だったのかもしれません。

ヘンデルは大公子の誘いを辞退するのですが、結局すぐにイタリアに向かい、フィレンツェにも訪れています。当然フェルディナンドは彼の楽器コレクションと最新楽器をヘンデルに見せびらかし、演奏を強要したことは想像に難くありません。

幸い、幼少時よりクラヴィコードに親しんだヘンデルは、クリストフォリのピアノも難無く扱えたものと思われます。ヘンデルは取り敢えず手癖のアルペジオを主体としたプレリュードでも弾いてみたことでしょう。

それから40年ほど後の1747年に、バッハがプロイセン王フリードリヒ2世にピアノを弾かされたことは、ヨハン・ニコラウス・フォルケルの筆によって良く知られているところです。彼はそこに居合わせた長男のヴィルヘルム・フリーデマン・バッハに、直接その時の話を聴いたのだといいます。

フォルケルの『バッハの生涯と芸術』は邦訳が岩波文庫から出ていますが、生憎手元にないので、当該箇所を原著から訳出してみましょう。

その頃、王は毎晩、室内楽の演奏会を開いており、その中で王自身がフルートで数曲演奏するのが常であった。ある夕べ、楽士たちが既に集まり、王がフルートを取り出したところで、官吏が客人の到着の報告書を持ってきた。フルートを手にした王は、その書類に目を通すと、突然、待っていた楽士たちに向かい興奮気味にこう言った。

「諸君、老バッハが到着した」

そして、フルートは片付けられ、息子の家に居た老バッハは、すぐに城に召喚されたのだった。

この話は父に同行していたヴィルヘルム・フリーデマンが話してくれたのだが、今でもその時の彼の話しぶりを楽しく思い出すことができる。当時の礼儀作法では、かなり冗長な挨拶が必要で、バッハがこれほど高名な君主に初めて紹介され、旅装をカントールの黒い式服に着替える暇もなくその御前に急いだのだから、多くの謝罪を伴うものであったに違いない。ここでその謝罪の内容を列挙することはしないが、ただ、ヴィルヘルム・フリーデマンの話では、それは王と謝罪者の格式張った会話であったということだ。

しかし、それよりも重要なことは、王がこの夜のフルート演奏会をあきらめ、当時すでに「老バッハ」として知られていたバッハに、宮殿のいくつかの部屋に置かれたシルバーマンのフォルテピアノの試奏を強要したことである。楽士たちも一緒に部屋から部屋へ行き、バッハはいたるところで試奏や即興演奏をしなければならなかった。

彼はしばらく試奏と即興演奏をしてから、事前準備無しで演奏してみせるために、王にフーガの主題を要求した。王は、自分の主題を即興で展開した学識ある技に感嘆し、おそらくはこのような技術がどこまで可能なものなのかを確かめるため、6声のフーガも聴いてみたいと所望された。しかし、すべての主題がそのような多声音楽に適しているわけではないので、代わりにバッハは自分で選んだ主題を、王の主題のときと同じように華麗かつ学術的な方法ですぐに演奏して、列席者を大いに驚かせたのであった。

王は、彼のオルガン演奏を知りたがってもいた。そのためバッハは次の日、彼に連れられて、前日シルバーマンのフォルテピアノに案内されたときと同様、ポツダムのすべてのオルガンに足を運んだ。

ライプツィヒに戻った彼は、王から賜った主題を3声と6声で練り上げ、様々なカノン風の作品を加え、「音楽の捧げもの」というタイトルで出版し、その主題の作者に献呈した。

https://de.wikisource.org/wiki/Ueber_Johann_Sebastian_Bachs_Leben,_Kunst_und_Kunstwerke

https://g.co/arts/Gn4zw6smuPim1ttR7

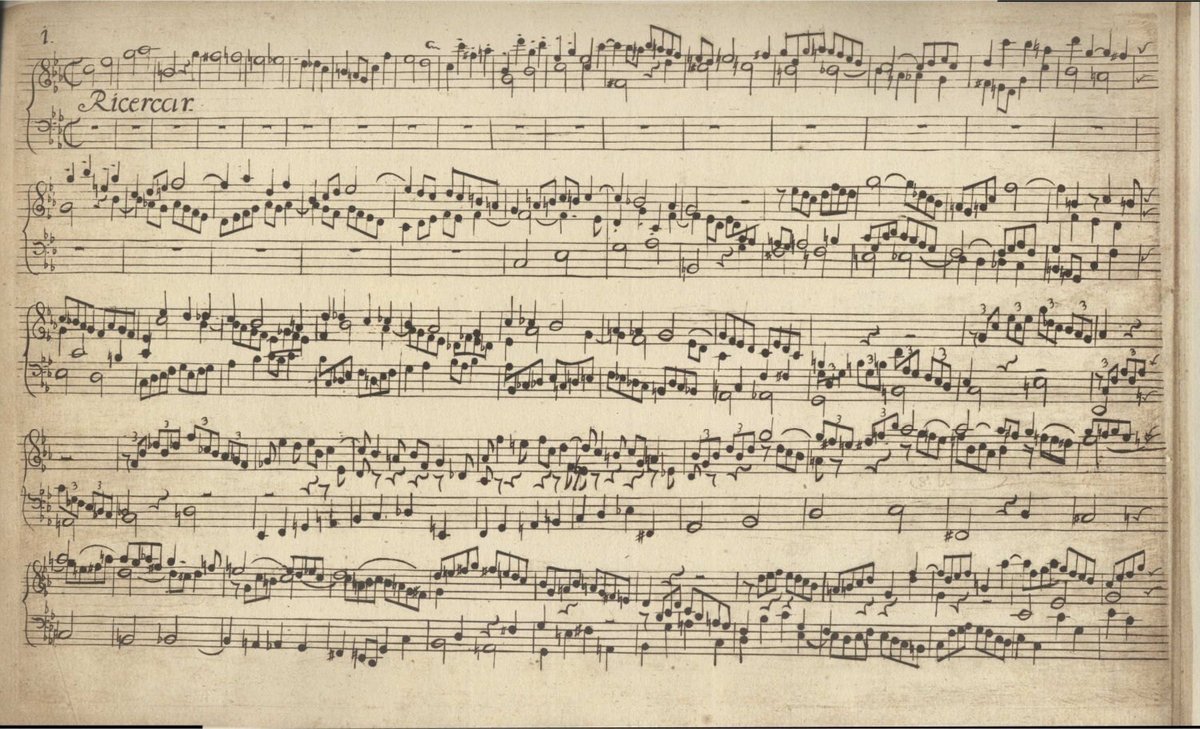

『音楽の捧げもの』BWV 1079 の《3声のリチェルカーレ》が、この時の「王の主題」による即興演奏を再現したものであれば、これはヨハン・ゼバスティアン・バッハ唯一の「ピアノ曲」ということになります。

とはいえ、現代でこの曲をピアノで弾く人は珍しく、ロレンツォ・ギエルミのジルバーマンのレプリカによる録音が数少ない例です。

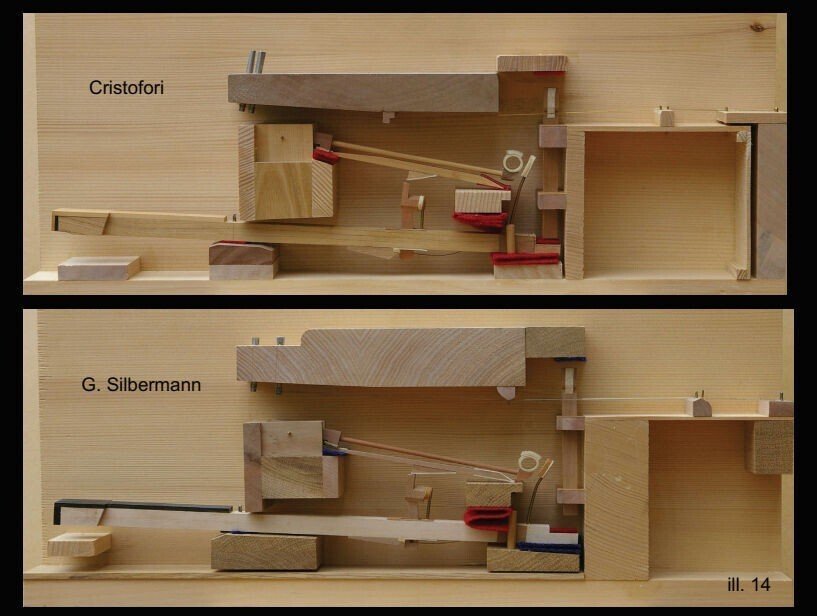

実のところ、ジルバーマンのピアノのアクションは、クリストフォリのほぼ完全なデッドコピーに過ぎません。

https://www.animus-cristofori.com/files/vortragmilano2014.pdf

20年も経っている割にまるで進歩が見られませんが、クリストフォリのピアノは当時としてはオーバークオリティに過ぎ、その後のピアノの発展は機巧を簡略化する方に進んで、むしろ退化していきます。18世紀末にピアノの性能要求が高まると、結局それらをまた再発明することになるのですが。

バッハ、ヘンデル、そしてドメニコ・スカルラッティも、奇遇なことに皆1685年生まれなのですが、世界最初のピアノのための曲集の作者であるロドヴィコ・ジュスティーニ(1685-1743)もまた同い年の作曲家です。

この『ピアノとフォルテのチェンバロ、所謂マルテレッティのためのソナタ集』(Sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti)は、クリストフォリの没した翌年、1732年にフィレンツェで出版されました。そして、その後30年間、唯一のピアノ曲集であり続けることになります。

「マルテレッティ」(小さなハンマー)というのも、この楽器の名称として悪くないと思うのですけど、その後イタリアではピアノが流行らなかったためか早々に廃れてしまいました。

曲集の内容は、舞曲を交えた緩急の楽章を4つか5つ並べた形のソナタが12曲、という当時のごく普通のチェンバロ曲集のものですが、「piano」 と 「forte」の指示が大量につけられているのが特徴となります。中には「più pia (no)」「più forte」といった微妙な指示も見られます。

しかしこの曲集、私はあまり感心しません。そうじゃない、お前は何もわかっていないと、ジュスティーニには申し上げたい。

強弱の付け方がフレーズの繰り返しを強弱で変化をつけるというようなコントラスト式でしかないのです。こんなのだったら二段鍵盤のチェンバロのほうがよほど効果的でしょう。強弱についての考え方が雑すぎると言わざるを得ません。

クリストフォリのピアノの真価とは、タッチによって一つ一つの音が表情を得て、あたかもリュートやハープを奏でるような有機的な音楽を鍵盤を以て為し得るところにあるはずだと私は思うのです。

普通にチェンバロ曲集としては悪くない出来なのですが、初のピアノ曲集ということで有名なため、あえてチェンバロで弾く人はまず居ませんね。

ジュスティーニのピアノのためのソナタ集の献呈先である、ポルトガル王子、アントニオ・フランシスコ・デ・ブラガンサ(1695-1757)の音楽教師を務めていたのは、他でもないドメニコ・スカルラッティです。

そして同じくポルトガル王家の彼の生徒であり、スペイン王妃となる、バルバラ・デ・ブラガンサ(1711-1758)は、当時はまだ高価で珍しい楽器であったピアノを多数所有していたことが知られています(ちなみに当時ピアノ1台の値段でルッカースのチェンバロが5台買えました)。

そんなわけで、スカルラッティとピアノの関係は度々取り沙汰されるわけですが、実際のところ彼の「555のソナタ」は、どうしてもチェンバロでなければ真価を発揮し難い曲が大半であって、逆にクリストフォリのピアノでなければならない、というようなものは皆無と言わざるを得ません。況やモダンピアノをや。

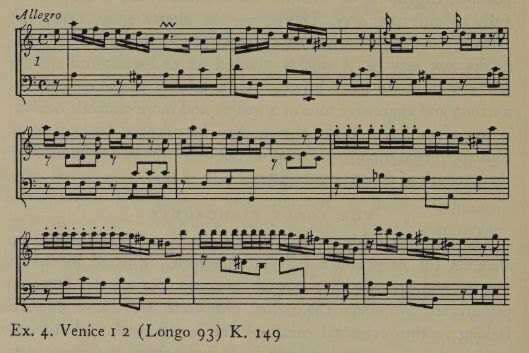

カークパトリックは、K. 149 のような左手がひどく貧弱な作品について、ピアノでの演奏を意図したものではないか、という説を提唱していますが、新しい特別な楽器のために、わざわざ手抜きにしか見えないような曲を誂えるでしょうか。

スカルラッティがクリストフォリや弟子のフェリーニのピアノを良く知っていたことは確実です。時には自分で弾くこともあったでしょうし、ピアノのための曲を求められたこともあったかもしれません。しかし、彼がこの新楽器の可能性の追求に積極的であったとは、とても思えないのです。

とはいえ、彼のソナタでも取り分けゆったりとしたメランコリックな曲は、クリストフォリのピアノによって一層甘美に情熱的に鳴ることも確かでしょう。

スペイン宮廷におけるスカルラッティの同僚には、伝説的なカストラート、ファリネッリ(1705-1782)がいます。

彼はフェリペ5世の鬱病を慰めるために1737年にマドリードに呼ばれて、毎晩同じアリアを歌わされ、フェルディナンド6世の即位後は、音楽好きの夫婦からさらなる寵愛を得ます。1759年に音楽嫌いのカルロス3世が即位すると、ファリネッリは退けられ、その後はボローニャで悠々自適の老後を送りました。

1771年にチャールス・バーニーがファリネッリに面会しており、その時の様子を著述しています。

25日、土曜日、この日私はファリネッリ氏と郊外にある彼の自宅で過ごす愉しみを得た。ボローニャから約1マイルほどのところにあるその屋敷は、彼がスペインを辞して以来ずっと建築を続けているものだったが、まだ完全には仕上がっていなかった。そこにはマルティーニ師も私と共に食事に招かれており、このような非凡な二人と同席できたことは、この上ない喜びであったことを告白せずにはいられない。

ファリネッリ氏は歌手を退いて長かったが、チェンバロやヴィオラ・ダモーレを弾いては自らを愉しませていた。彼は様々な国で作られた多数のチェンバロを所有しており、それらには彼の好む土地とイタリアの偉大な画家に因んだ名がつけられている。

「Coreggio」「Titian」「Guido」などのうち、彼の一番のお気に入りは、1730年にフィレンツェで作られたピアノフォルテで、金文字で「Rafael d'Urbino」と書かれていた。彼は「ラファエル」でかなりの時間、すぐれた判断とデリカシーをもって演奏し、そしていくつものエレガントな小品をその楽器のために作曲していた。

彼のお気に入りの「ラファエル」は、王妃バルバラから遺贈された楽器の一つで、ファリネッリの死後書かれた伝記によれば、クリストフォリの弟子、ジョヴァンニ・フェリーニの作です。

ファリネッリがピアノのために作曲した曲というのは非常に興味深いものの、残念ながら現存しませんが、他のチェンバロを差し置いてピアノが「一番のお気に入り」であったということは注目に値します。マドリードの宮廷でファリネッリがピアノの伴奏で歌ったり、自ら弾き語りをしていた可能性は高いでしょう。

マッフェイはクリストフォリのピアノを伴奏より独奏向けの楽器としていますが、その柔らかな音色は、むしろ伴奏でこそ真価を発揮したのかもしれません。

長々と書いてきましたが、個人的にクリストフォリのピアノの演奏で一番好きなのは、Susan Alexander-Max の弾くドメニコ・ツィポーリのソナタです。使用楽器はメトロポリタン美術館の1720年製クリストフォリのオリジナル。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?