鍵盤楽器音楽の歴史(49)シャコンヌあるいはパッサカーユ

パリで上演されたルイージ・ロッシのオペラ《オルフェオ》(1647) 、その第2幕の "A l'imperio d'Amore" は、全く典型的なイタリアのチャッコーナです。この手のチャッコーナについては第32回あたりを見てください。

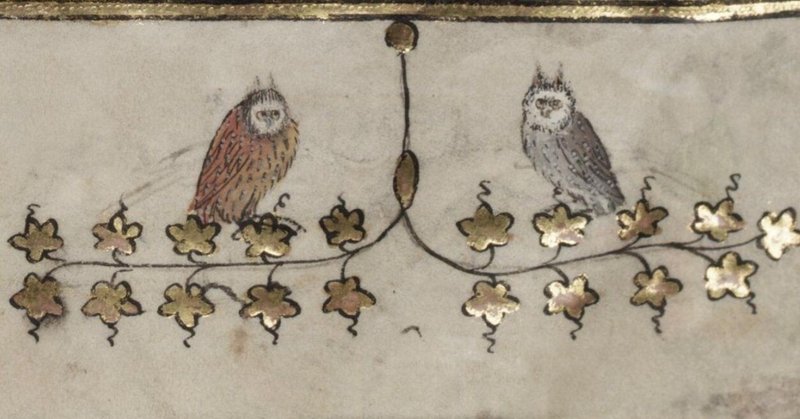

しかしフランスのシャコンヌはだいぶ前から別の道を歩んでいたようです。ルイ・クープランの《シャコンヌ ハ長調》を見てみましょう。

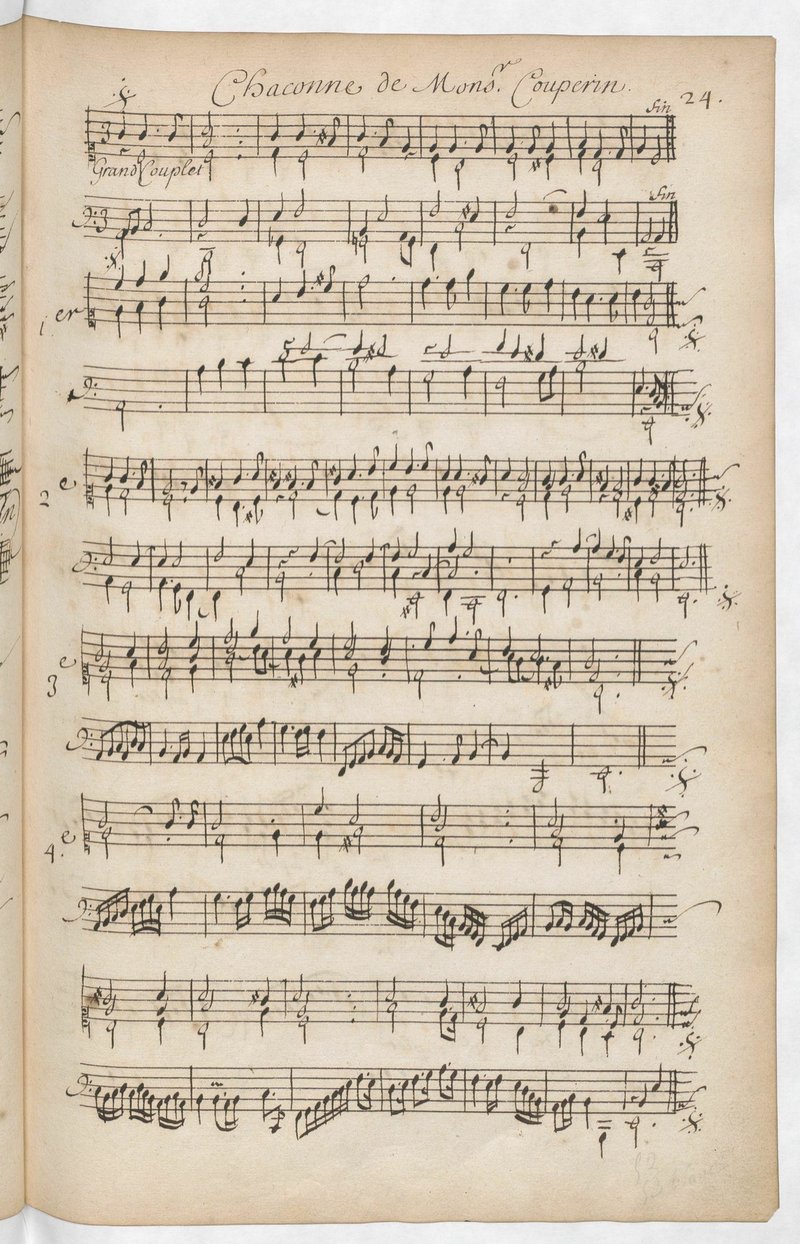

これはロンドー形式をとっており、4番まである変奏(クプレ)を1つ終えるごとに毎回冒頭のグラン・クプレ Grand Couplet をリフレインします。各クプレはグラン・クプレを素材にしていますが、しかしイタリアのチャッコーナを特徴づけているバスやコードの一貫したパターンは見られず、そもそもオスティナート性自体が希薄です。

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 24r.

ボーアン写本では次のページに同じくルイ・クープランの《パッサカーユ ハ長調》が載っていますが、これは純フランス産のパッサカーユの最初期の例です。彼はデビューから10年ほどしか生きられなかったので、作曲時期は1650年代に絞られます。

これもロンドー形式の作品ですが、下降テトラコードの明確なオスティナート・バスを持っています。当時のフランスのクラヴサンの低音域をフルに使ったグラン・クプレのバスはフランスならでは、ヘ音記号の位置に注意してください。

このような下降テトラコードのオスティナート・バスによる変奏曲という形式は、ルイージ・ロッシのパッサカーユなどを参考にしたものと思われますが、しかし何故ロンドー形式なのでしょう。何故シャコンヌと同じ形式をとったのでしょうか、謎です。

ところでこのパッサカーユは10のクプレを擁する大曲ですが、どういうわけか譜面はクプレの順番が滅茶苦茶です。あるいはこれは自筆譜を忠実に写した結果なのでしょうか。

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 24v.

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 25r.

最後の方は特に不可解で、第10クプレの後にグラン・クプレの短調版(の冒頭部だけ)があり、次に忘れられていた第6クプレ、そして普通のグラン・クプレ(の冒頭)となっています。

この短調のグラン・クプレをどうすれば良いのか、何も説明されていませんが、現在の演奏では最後のリフレインを短調にして終えるのが一般的です。このバッドエンドな解釈はとても魅力的ではありますが、それが本当に意図された構成なのかは実のところ良くわかりません。

一方、ルイ・クープランの《パッサカーユ ト短調》は、ロンドー形式ではない、リニアなパッサカーユです。これも下降テトラコードのオスティナート・バスがはっきりと見て取れます。

この情熱的で悲劇的なパッサカーユは、リュート音楽よりはむしろ管弦楽的な楽想で、特にリュリのバレや叙情悲劇を思わせる趣があります。

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 61r.

この静かな高まりを感じさせる冒頭部が奏されるのは一度切りで、リフレインとしては用いられません。

(現代譜例は Wiberg 2009 より抜粋)

各変奏はテトラコードに対応した4小節で、それにしばしばアレンジを加えてもう一度繰り返すという、8小節が単位となっています。

どの変奏も美と驚きに満ちており、1つとして凡庸なものはありません。ここでは一見単純な繋留と下降音階の組み合わせが絶妙な効果を生んでいます。

ここぞという所で現れる、跳躍の繰り返しによるテーマが強い印象を残します。

93小節からト長調に同主調転調をします。この技は甥のフランソワ・クープランの常套手法として再び見ることになるでしょう。

楽園的なト長調のパートから終盤は再びト短調に戻ってきます。夢から覚めたような世界は一層昏く、最後にここまで温存していたGGを駄目押しに叩き込んで幕を閉じます。

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 62v.

そして問題作《シャコンヌあるいはパッサカーユ ト短調》。

この身も蓋もない題名を見るに、どうもルイ・クープランはシャコンヌとパッサカーユを同一視していたようです、何故そんなことに?

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 57v.

フレスコバルディはチャッコーナとパッサカリアを対になるものとして関係づけていたようですが、ちゃんと区別はしていました。そもそもルイ・クープランが「本物の」チャッコーナやパッサカリアに触れる機会があったとも思えないので、何をもって同一視に至ったのかも気になるところです。

フランスのシャコンヌとパッサカーユは以後も区別が曖昧に用いられていくのですが、最初期の地点でかように混淆してしまっているので、その経緯を知ることはできません。

この《シャコンヌあるいはパッサカーユ》は、下降テトラコードのバス(G-A-E♭-D)に基づいており、前例を鑑みれば、どちらかというとパッサカーユなのではないかと考えたくなりますが、しかしパルヴィル写本ではこの曲は単なる "Chaconne" として載っています。速く弾けばシャコンヌ、遅く弾けばパッサカーユという意味だとする説もありますが、ちと頷きかねます。

この曲では以下の冒頭部分がリフレインとして現れますが、グラン・クプレによるロンドー形式のようには定まっておらず、曲の構造はずっと複雑です。これは発展型というよりはむしろ前駆的な形態に思え、そのため時系列的に初期の作品である可能性を感じさせます。

9小節以下の第1変奏では、オスティナート・バスがはっきりしなくなります。これは他の変奏にもいえることで、このあたりがシャコンヌ的なのでしょうか。

第1変奏の後、冒頭部が繰り返され、それに続く特徴的な右手の動き(弾き辛い)を持つ24小節以下は、これもリフレインとして再び現れるため、冒頭部の延長といえるかもしれません。グラン・クプレ自体が変化するのです。

33小節からの変奏はフーガ風のストレッタで始まります。こういったものはフランスのクラヴサン音楽では珍しく、ルイ・クープランが「ルシュルシュ」に長じていたというル・ガロワの評も頷けます。

41小節からは厳格なロンドー形式ならグラン・クプレの部分ですが、ここでは冒頭部を転調し拡張したようなものが入ります。41小節目の左手の10度の音程に注目を。この作品は例外的に音域が狭いので、C/Eのショートオクターヴを使えば解決可能なのですが、ルイ・クープランの他の作品の例を見るに、単にでかい手が必要なのでしょう。低音が遅れて入ることでリズムが複雑化し斬新な効果を生んでいますが、これはあるいはヴィオール音楽の語法ではないかとも思えます。

続く48小節以下は、やはりその延長に相当するものです。

57小節目から新たな変奏に入った後、それに続いては冒頭部に合わせて24小節以下の延長部もリフレインされます。

88小節からのグラン・クプレ相当部分には41小節目以下に類似したものが入りますが、やや異なり、今回は無茶な音程は要求されません。48小節以下も含めて再現し曲を終えます。

Ms. Bauyn, vol. 2, f. 58r.

この題名は甥のトリオ・ソナタ集《諸国 Les Nations》の "Chaconne ou Passacaille" で踏襲されますが、フランソワがどういうつもりでこの題名を採用したのかもやはり謎です。ちなみにこれの通奏低音パート譜には数字無しと数字付きの物があるのですが、数字付きの方の題はただの "Passacaille" になっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?