福祉を支えるTech!―ジレンマを超えて持続可能な社会を

こんにちは、KAERUラボです!

みまもり機能付きプリペイドカード「KAERU」に関わるリサーチやサービス開発に取り組んでいます。

KAERUは、カードを持つ (使う) 方には日々の自立生活のサポート役として。一方の支援をする方には支援のサポート役として、成年後見制度や介護の金銭管理など様々なところで活躍中です!

最近の活動としては、より良い介護サービスを届けるサポートを目指して、介護事業所の方々との連携も進めています。例えば、現金を用意する場合に銀行だと両替手数料が発生しますが、プリペイドカードだと両替手数料は発生しません。経理などのバックオフィスでも、運用次第ですが、預り金精算の業務改善ができます。

こうした利点を活かして、KAERUは個人や法人を問わず、様々な状況のなかで活用されています。

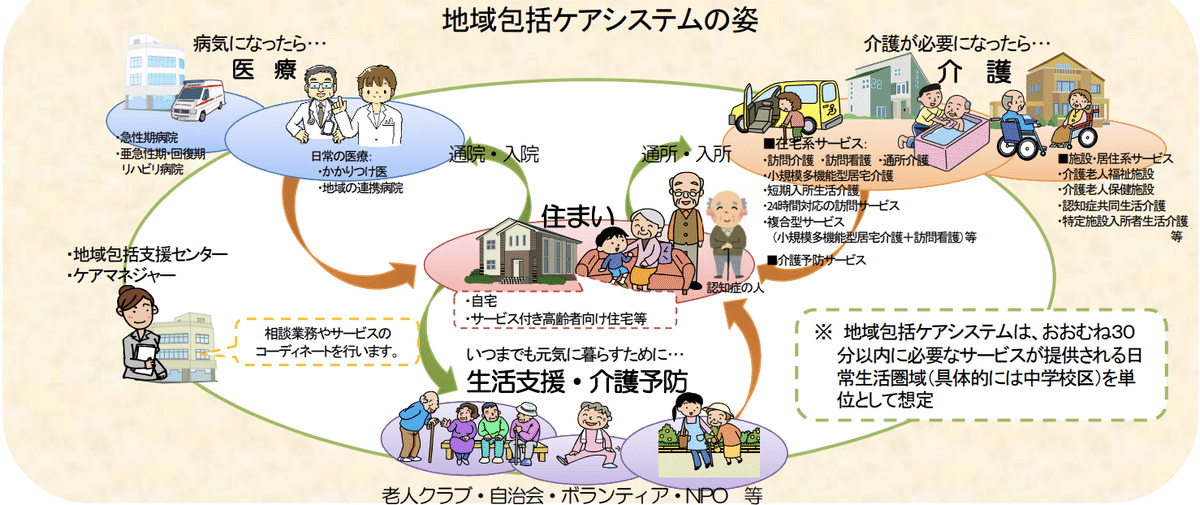

と、前置き的なKAERUの宣伝はこのくらいにしまして、今回の記事のテーマである福祉を支える技術の前提となる「地域包括ケアシステム」「地域共生社会」という言葉をご存知でしょうか?

このnoteを読んでくださっている方々のなかには仕事として関わっている方もいらっしゃると思いますが、テレビやニュースではあまり見かけない言葉なので、多くの方々にとっては聞き慣れないのではないでしょうか。

現代日本の福祉は終戦後から整ってきた歴史がありますが、ここ数十年の地域福祉の基礎といえるのが地域包括ケアシステムと地域共生社会です。

今回の記事は、この2つの言葉に触れながら、未来においても持続的に福祉サービスを提供し続けるための、福祉を支える「技術」をお伝えしたいと思います!

地域包括ケアシステムと地域共生社会

「地域包括ケアシステム」という言葉は比較的新しい言葉でして、2008年の厚生労働省から報告された「地域包括ケア研究会 報告書」で初めて使われました。

この報告は、超高齢社会となる人口動態の変化や、三世代世帯の減少と核家族の増加などの傾向から、従来の福祉制度が維持できなくなることを見越し、継続して福祉サービスが提供できることを目指した計画です。

そして「地域共生社会」という言葉は、地域包括ケアシステムをより深化・拡充することを目指して、厚生労働省から2015年に報告された「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」のなかで使われました。

地域包括ケアシステムや地域共生社会は概念的なので難しく感じますが、ぼんやりとでも捉えておくことで、私たちがお世話になる・なっている育児支援や就労支援や高齢者介護などの福祉サービスが「どういう背景で今のサービスになっているのか」「今後どのように変化していくのか」をイメージしやすくなると思います!

これからの地域福祉に求められる技術

先述した地域共生社会には、その実現のために4つの改革が計画されています。そして、上の図の右下あたりに記載されているのですが、地域共生社会に求められる改革の一つに、

先進的な技術等を用いたサービス提供手法の効率化

が記載されています。

地域共生社会が描く未来の社会において、継続して福祉サービスを提供していくためには、技術を活用することが重要と考えられています。

技術は、例えばコンピューターなどのIT関連や、作業療法や発達支援などの実践的な技術も含めた広い意味で捉えるのが良いと思います。

先進的と聞くとAIやらロボットなどが連想されるかもしれませんが、もちろんそうした技術も含みつつも、もう少し身近な技術として「介護請求や業務管理のソフトウェア」「人感センサーやGPSによるみまもりシステム」などを思い浮かべると、技術導入による効率化の具体的なイメージがしやすくなると思います。

ソフトウェアの導入は法人が多いと思いますが、みまもりシステムは法人個人を問わずに導入されているのではないでしょうか。

なお、技術導入を検討する際には、業務効率だけでなく、サービス利用者にとっても利点があることが、導入するか否かの条件といえるでしょう。

地域福祉は国や自治体による制度や関わり方で大きく左右される側面がありますが、技術導入に関しては、事業所や当事者・家族の判断で試しやすいため、実践のハードルは比較的低いと思います。

例えば、主に発達支援で活用されている「TEACHH」は、多くの児童発達支援事業所や教育機関で導入されています。サービス提供者にとってはその理念や意図が分かりやすいですし、金銭的コストもあまり掛からないところが嬉しいですが、なによりサービス利用者にとって不安解消になることや、コミュニケーションが取りやすくなって支援効率が高まることが、お互いにとって嬉しいことだと思います。

[ 参考記事 ]

LITALICO. TEACCHとは?ASD(自閉スペクトラム症)の人々を生涯支援するプログラムの概要を紹介【専門家監修】

私たちが必要とする「技術」は、パソコンのように手で触れるものもあれば、先述したTEACHHのように思想的で手で触れないものもあります。

また、一つのケースにおいて効果がみられたとしても、別のケースでは効果がなかったというケースもあり、技術導入をするためのルールや条件を設けづらいといった声も聞きます。

こうした背景は他の領域でもみられてきたため、多くの技術は試しやすくなっていたりします。もし技術導入を検討する機会があれば、一度お試しで使ってみて、合いそうなら継続して、合わないなら中断するといった試行錯誤をしてみると良さそうです。

技術導入の際の課題

技術導入には様々な課題がありますが、多くのケースに共通する課題として「デジタルリテラシー」と「支援効率化とパターナリズム」があります。

デジタルリテラシーは、例えば、紙からPCに記録媒体を移行した結果、操作の複雑性や個々人のスキル差から、「紙時代の方が効率が良かった…!!」なんてことが起きたりします。また、紙媒体の時とは異なる情報漏洩に備えることになるので、業務管理者を悩ませる種にもなります。

これらの課題を軽んじて無理にデジタル化を進めると、現場が混乱してしまいます。しかし、だからといって従来のやり方を続けていては、福祉サービスを継続して提供していくことが難しくなっていきます。

もう一つの課題である支援効率化とパターナリズムは、例えば、新しい技術を導入した支援をする場合に、サービス提供者が業務の効率性ばかりを主張して、サービス利用者にとってもより良い支援になることを伝えずにいると、サービス利用者は「自分のことを無視された」と感じてしまいます。

そのため、こうした事態にならないように、技術導入はサービス利用者にとっても良い点があり、それをサービス利用者に納得してもらうことが不可欠です。

言い換えれば、サービス利用者とのコミュニケーションのなかで、本人意思の尊重と、サービス全体のバランスを取ることが求められているといえます。「どこまでサービス都合を出していいのか」「本人意思を無視して押し付けになっていないか」など、様々な葛藤が生じることが考えられます。

こうした課題は、技術導入における倫理的ジレンマといえます。ジレンマの解消は苦労を伴いますが、サービス利用者にとって良い技術導入であるなら、ジレンマを一つずつ解消していき、サービス利用者により良い支援を届けてあげることが、お互いにとって嬉しいことだと思います。

おわりに

社会の変化に合わせて、福祉制度も日々変化しています。未来の社会でも福祉サービスが届けられるように、地域包括ケアシステムや地域共生社会を土台にして、サービスの内容や提供手段も変化することが求められています。

ですが、新しい何かを始めようとする時は課題がつきものですし、技術に対する得意・不得意もあるため、変わることは簡単ではありません。

こうした現状に対して、私たちKAERU株式会社も、技術の一つである「KAERU」やその知見を社会還元するために日々活動しています。

最後にまた宣伝となりますが、KAERUにご興味をお持ちの方がいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。技術導入に伴う課題解消も含めてKAERUがサポートします!

KAERUへのお問い合わせは (Contact | KAERU株式会社) よりお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?