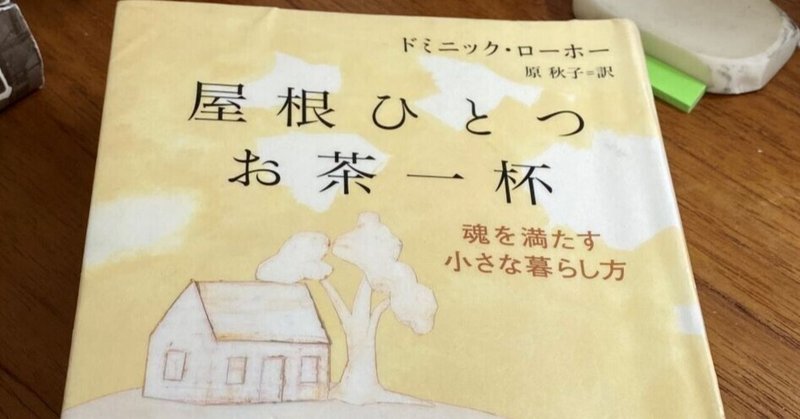

『屋根ひとつ お茶一杯』ちょっとそそるタイトルだ。

ドミニック・ローホーが世界的ベストセラー作家だと知ったのは読了後のこと。

本書のタイトルから、まず、禅的思考を感じた。

ミニマリズムかと思ったが、数ブロック読んでみると、どうもニュアンスが違う。

著者が提唱しているのは精神的にも、物理的にも開放された生き方のようだと思い返した。

“屋根ひとつ”は、起きて半畳寝て一畳。“お茶一杯”は、禅の修行、茶道に通じる。

小さな空間で暮らす効用が、ごく分かり易く説かれている。

もっともなことだと思いながら、あるテレビの料理番組を思い出していた。

「レイチェルのパリの小さなキッチン」は、レイチェル・ク―というフードライターが小さなキッチンを効率よく使い回して、毎回、美味しい料理を仕上げるという内容だった。

彼女が立っている部屋の様子は、ぼくの知っている(頭の中でだけど)古い、小さなパリのアパルトマンそのもので、そっちにこころ惹かれていた。

文中には、有名なル・コルビュジエの山荘兼仕事場や、エリック・ホッファーの狭い二階の部屋のこと、その他、ああ、いいなぁ、ぼくも、もしひとりで暮らすことになったらそうしようと憧れる部屋と暮らしが、余計な飾りの無いペンで綴られていた。

レイチェル・ク―は、たちまち人気者になったようで、趣向を変えたテレビ番組や著書のヒットで成功を収めたらしい。

最後に観た彼女は、おしゃれでゆったりしたキッチンで料理していた。

ごく普通のありふれた料理番組のように。

「永遠とは今日のことである」―禅の教えー

「図書館のカードがぼくのクレジットカードなんだ」(そんなニュアンス)

―お金持ちではない彼は、考えつくありったけの図書館カードを持っていたエリック・ホッファーの言葉―

こんなぐっと来る先達の言葉を拾えるのもいい。

そう、床の間についても書かれていた。

部屋に入ると、まず床の間に目が行く。そこには、日本文化のゆとりと、奥深さが存在する。 床の間は無駄とは一線を画す空間。

さて、ぼくが最後に床の間を見たのは、いったいいつだったかなぁ...。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?