みえているようで、みえていないかもよ 対話型鑑賞が教員の観察力涵養にもたらす可能性

方法論だけ、の限界

あるクラスでうまくいったワークが、別のクラスでは機能しなかった。そんな経験はありませんか?

同じ学齢、同様の学力層の学習者に対して過去に「成功」した活動が、どこから歯車が合わなくなったのか、目の前の学習者の興味が一向に学習対象に向かっていかない。そんな経験。

教育者のみなさんは、より豊かな学びの場づくりをしたい、より前のめりになって学ぶ学習者の姿が見たいという気持ちで、仕事についた後も自己研鑽に励まれる方が多いです。

例えば、学内外の研修に参加したり、書籍や雑誌を読むということもあると思います。そこでは優れた実践例が紹介されていたり、理論に基づいた〇〇メソッド、フォーマットが多く見られます。授業研究に十分な時間を取れない日本の教員にとって、そういった情報が明日の授業の一助となっている点は疑いようがありません。しかし、教員の個性を無視した一般化・典型化された技術や実践フォーマットを使うことが、結果的に学習者の具体的な学びの様子を見とることから遠ざかってしまっている場面にしばしば出会います。

私自身、教員生活9年目になり、中学・高校共に経験したことのある学年の授業を再度担当する機会が増えてきました。すると、前回うまく行ったワークが今回はどうも機能していない、という課題にぶつかるようになりました。以前の生徒はよかったな、そんな想いが思わず湧きあがります。しかし、学習者に原因を求めたくなる弱さを手放した時、方法論だけを真似して、目の前の学習者の特性を考慮しない授業には限界があったのだと気づかされたのです。

授業における学びは、教師と学習者の相互作用によって立ち現れるものです。教員がいくら綿密に授業デザインを組み立てたとしても、必ずしもその通りに進むとは限らない。だからこそ教員には、子どもの表情や行動を読み取り、刻々と変化する授業の流れを捉え、臨機応変に意思決定することが求められるのです。

いま、私にとって必要なのは学習者の具体的な学びの様子を見とる観察力の涵養でした。

では、どのようにすれば観察力を磨くことはできるのでしょうか?

起きていれば目は開いています。耳はいつも開いています。

ところが、みていることとみえていることは異なる。きいていることときけていることは異なる。

みえているようで、みえていないかもよ。ということにまず気づくこと、そしてみえるようになるためにはどのような経験が必要か、まずは頼もしい先人たちの歩みを辿ってみたいと思います。

「みえ」の研究

私がみえているようで、みえていないことに気づかされたのは、「学びの共同体研究会」に参加した際のことです。ある授業を視聴した後に、学習者がどのように学んでいたかを参加者が議論する(いわゆるビデオ研究)のですが、私以外の参加者は「〇〇分頃に△△さんが「××」って発言したのに対して、向かいの□□さんが教科書を指差して教えてた場面なんですが、〜〜」と教室の事実に基づいて具体的に話を進めていました。私は全くそんな声はきけておらず、指摘されてもそんな発言あったっけという感じ。これは意識的に訓練を重ねないと、みえてこないし、きこえてこないのだろうと強い危機感を感じました。

教員が学習状況をどのように捉えているか、という認知に関わる研究はすでに歴史があります。

北海道教育大学大学院の姫野氏(2016)は教員の「みえ」の研究は大きく4つの側面から行われてきたと指摘しています。

第三者が撮影した授業の記録から熟達者の見方や語りを分析する方法

第三者が撮影した授業の記録を授業者に視聴しもらいながらふり返って言語化する方法

視線計測装置等を用いて授業者の視線を記録し、その特徴を分析する方法

視線計測装置等を用いて授業者の視線を記録し、授業者とともにふり返って言語化する方法

いずれも具体的な学習の場面を記録し、そこで教員が何をどのように見ているかを分析することで、学習状況をよりつぶさにみとることができるようになることを目指しています。教員研修や教職課程においても授業場面の一部を視聴して、議論するという活動が導入されています。例えば、独立行政法人教職員支援機構は学習者を主語にして授業の様子を記述する研修プランを提案しています。https://www.nits.go.jp/materials/plan/A001.html

ただし、観察力の涵養をより多くの教員や教員志望者に促していくという視点でいくつかの課題があるように思えます。

・記録の正確さ

記録映像はどの位置から撮影されたかによって、またどのような機材が使われたかによって、そこで実際に起こっていた出来事や声の一部は取りこぼされてしまっていることが多くあります。すると十全に準備された記録でない限り実際の授業で起きた事実に基づいて適切に分析することが難しいと言えます。生田孝至ら(2020)は360度カメラやVR技術を利活用した実践を提案していますが、それを受け入れる現場の土壌づくりはこれからです。

・教科の専門性

ある学習場面において、そこで学びが成立しているのか、それともつまづいているのか、つまづいているとしたらどのようなつまづきなのかを考察するためには学習内容に関する知識がある程度必要になります。観察力の涵養を主な目的においた際、教科の専門性の不足によって観察者が発言を遠慮するということが生じないよう、教科をまたいで議論できる学習場面を取り上げる難しさがあります。

・個人情報への配慮

具体的な授業場面の記録には多くの個人情報が含まれています。感染症拡大に伴い、ビデオ研究も対面からオンラインに移行してきました。それまではデータの共有をせずとも記録をその場で視聴し、クローズドな場で議論することができましたが、オンラインでは手元のデバイスに資料を落とすことができてしまう環境のため、個人情報への配慮がより一層求められるようになりました。

このような課題を解決する新しい手段として「対話型鑑賞」の導入を提案してみたいと思います。ここから「対話型鑑賞」が教員の観察力涵養に寄与するのではないかという仮説を立てていきます。

対話型鑑賞とは

対話型鑑賞とはグループで1つの資料(主に絵画)をみながら、発見や感想、疑問などを話し合うことで、対話を通じて鑑賞を深める作品鑑賞法です。

https://artscape.jp/artword/index.php/%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E5%9E%8B%E9%91%91%E8%B3%9E

1980年代にニューヨーク近代美術館(MoMA)で鑑賞教育プログラム「VTC(Visual Thinking Curriculm)」の開発が始まりました。これが日本で普及している「対話型鑑賞」の主な源流の一つと言われています。昨年、VTC/VTS 日本上陸30周年記念フォーラム「対話型鑑賞のこれまでとこれから」が行われ、美術館における教育プログラムから始まり、今では学校教育、科学/医療、ビジネスなど様々な領域に広がっている状況が紹介されました。https://www.acop.jp/news/vtcvtsforum2022

学校教育の文脈ではこれまで主に美術の鑑賞授業の中で実施されることが多くありました。

ですが、ここでは教員や教職過程の学生を対象とした観察力を涵養する研修などの場面への導入の価値について検討してみたいと思います。

上で紹介したフォーラムに登壇したミルキク代表の森永康平さんは現役医師や医学生向けに対話型鑑賞を実践されています。海外の医療教育ではアートを取り入れたプログラムが広がっており、その効果検証の研究成果も出てきているようです。医学の知識のみならず患者の細かな表情や発言をつぶさにみとる観察力が医療従事者に求められるのと同様に、教員もまた学習者の振る舞いや発言をみとる専門家であることを求められていることは、否定しがたい事実だと思います。

しかし、観察力の涵養を目指す際に絵画を用いることが遠回りをしているように感じる方もいらっしゃるかもしれません。実際の患者の様子、あるいは学習者の様子を観察する訓練をする方が医療従事者、教師の日常の観察場面と近く、そこでの気づきを活かしやすいようにも思えるからです。

これまでの研修も主に実際の記録を素材として議論する事例が多かったことは先にも紹介した通りです。そういった研修の価値を認めつつ、いくつかの課題をあげた上で改めて指摘したいのは、認知的なバイアスについてです。日常的な状況と類似した素材を扱った場合、すでにその人が持っている認知的なバイアスにとらわれた発言を重ねてしまい、別のものの見方を仮説検証的に試みることが難しくなるケースがあります。無意識にこうあるべき、またこれはこういうものだという固定化した価値観の外側に観察者を導くには絵画のように誰もが鑑賞に「正解はない」ことを認めていて、またどの参加者も素材との距離感がフラットになれる素材が適しているように思えます。実際の記録ではその授業担当者であるかないか、学習者と普段接しているかいないかなど、記録の中の対象との距離感が参加者によって異なるが故に発言に遠慮が生まれたり、記録そのものから離れた別のエピソードに脱線して話してしまうことがあります。また、学習者の具体的な事実に向き合おうとする熱心さが、一方でその後も実際に生活をしていく個人を否定しかねない危うさを有しているということもあります。

このような危うさにうっかり触れてしまう怖さから解かれた状態で観察力の涵養を目指せることが対話型鑑賞の一つの価値だと思えます。

さて、これから実際に対話型鑑賞を行った様子を紹介したいと思いますが、その前に参加者のどのような様子が見受けられれば観察力が涵養されたと評価できるのでしょうか。

教育学者佐藤氏(1999)は熟達者の認知の特徴を5つにまとめています。

⑴熟練教師は授業後の反省的思考だけでなく、むしろ授業過程の即興的思考において、初任教師よりも豊かな内容を活発に思考している。すなわち、熟練教師の優秀さは、即興的思考において顕著に表現されている。

⑵熟練教師は授業の状況に、積極的、感性的、熟考的に関与している。すなわち、熟練教師は、授業場面で刻々と変化する子どもの学習過程に敏感に関わりながら、授業と学習の問題や意味を発見したり解読し、その授業の多様な可能性を探る方法で、実践的な表象や解決を行っている。

⑶熟練教師は、多元的な視点から授業の複合性に接近している。熟練教師は、授業者としての視点、一人ひとりの子どもの立場に身をおいた視点などを総合しながら、複雑な状況で多義的に事実の解読と判断を行っている。

⑷熟練教師は、授業と学習の文脈に即した思考を行っている。すなわち、子どもの一つの発言に対しても、それを、授業の展開、教材の内容との関係、他の子どもの思考との関連において理解し、それらに即応した思考と判断を行っている。

⑸熟練教師は、授業の諸事象相互の複雑な関係を発見する過程で、その授業に固有な問題の枠組みを、絶えず構成し、再構成している。

ここにまとめられているような認知の特徴は対話型鑑賞を通じて涵養されうるのでしょうか。実際に教員を対象にした対話型鑑賞を実施し、検証していこうと思います。

対話型鑑賞の実際

今回は教育に携わっている3名の方を対象に40分の鑑賞を行いました。

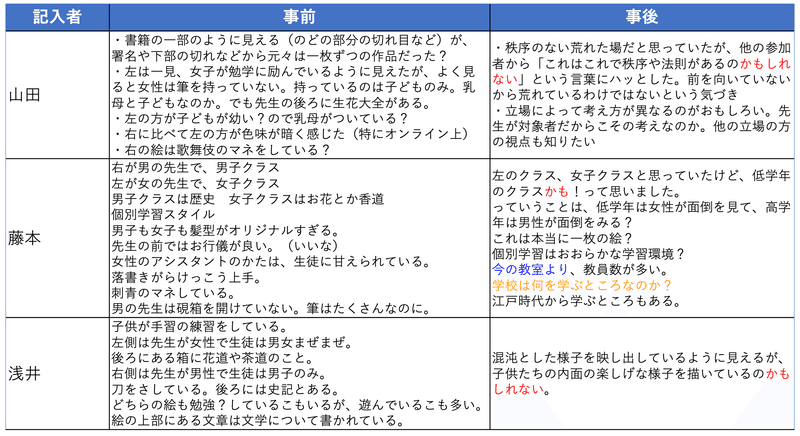

3名はそれぞれ仮名で山田さん(図書館司書・女性・教職員年数20年)、藤本さん(家庭科・男性・教職員年数21年)、浅井さん(国語科・女性・教職員年数6年)。

鑑賞した絵画は次の絵です。

鑑賞実施日から1週間ほど前に参加者の3名にはこの絵を鑑賞する旨を伝えました。意図としては鑑賞を行う前後で「気づいたこと、違和感、考えたこと」をアンケートで答えてもらうにあたって、個人で一定の時間、鑑賞してもらうためでした。

分析方法は主に3つです。

まず、①対話型鑑賞の様子を録音と録画で記録し、発話内容を文字起こしして相互行為としての分析を行いました。また、②文字起こししたデータをテキストマイニングにかけて単語単位の特徴をみていきました。そして、③鑑賞の前後で「気づいたこと、違和感、考えたこと」を自由に記述するアンケートに回答して頂き内容を分析しました。

どんなことがみえてきたか(分析)

対話型鑑賞で行われたやりとりの全体は以下の通りです。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yzySA1w68O0m1YNaM5-3iSnAVHZX3FvFu0vh9S2vYjY/edit#gid=0

▶︎みえ方の変化

発話内容の流れに注目してみましょう。

絵を見て気づいたこと、考えたこと、疑問を話している場面です。以下、仮名敬称略で紹介していきます。

7:07で藤本は絵に描かれている子どもの一部はふざけていて、ここでは学びが成立しているとは言えないことを指摘しています。また、13:33でも参加者は描かれた教室の様子を「ひどい」「荒れている」と形容して評価しています。一方で、そのものの見方が「教室っていう観点」「先生らしい視点」「学校っぽい視点」であり、自分たちの発話がどのような立場からのものなのかを客観的に理解していることを互いに確認し合うように、各参加者が前の発言を受けて立て続けにつぶやき(パラフレーズ)同意しているのが興味深いところです。

続きを見てみましょう。

19:00つまり鑑賞の中盤になって、先ほど「完全に学びとは違うことになっている」という指摘をしていた藤本が「学びは成立してんじゃないのかって思いますね」という対照的な発言をしています。絵画に描かれている事実に対して最初に感じた印象だけでなく鑑賞を続けるなかで多義的な意味づけをすることができている場面と言えると思います。

このような場面は終盤でも改めて確認することができます。

終盤の場面においても、「見えない秩序があるんじゃないかな」という藤本の発言を受けて浅井も「これはこれで成り立っている、そうだよなって」と同意を示しています。まさに、鑑賞の始めにはみえていなかったものがみえてきたことを表す発言と言えます。

また、興味深いのは自分がこの絵の中に入ったとしたらどう立ち振る舞うかという話題で「変に口出せない」という感覚を持っていることです。表面的に読み取れば自信を持てない発言のように見えますが、そうではなく「断定しない」強さを獲得していると言えます。なぜなら、冒頭では普段から教職員として持っている「教室っていう観点」「先生らしい視点」「学校っぽい視点」を持ち込んで発言していた鑑賞者が、自分のものの見方や価値観•信念を脇に置いて、絵の中の状況をつぶさに観察した結果だと言えるからです。

さらに、事前と事後に行ったアンケートの記述内容にも目を向けてみましょう。

特徴的なのは3名とも事後では「かも」しれないという断定を避ける表現を用いている点です。これも鑑賞を通して自身の考えに自信を持てなくなっているのではなく、より詳細にみえるようになったことで「断定しない」強さを獲得していると言えます。つまり、自分のものの見方はある一面にすぎず、別のものの見方や意味づけ方がありうるということを意識しているからこそ、自分の考えを一つの可能性として示しているのです。「今の教室より」というように自分が関わっている教室を相対化している発言からも、物事を絶対視する捉え方を手放していた状態だということが読み取れます。

事前に書かれたアンケート内容との比較については後に改めて話題化します。

▶︎発話の質の変化

参加者の発話をユーザーローカル テキストマイニングツール( https://textmining.userlocal.jp/ )による分析を行ったところこのような結果が出てきました。

これを見ると前半は形容詞(緑)が多く後半にかけて動詞(赤)が増えています。これはどのようなことを意味しているのでしょうか。

出現頻度の高いものに着目してみようと思います。前半で出現してる「でかい」「ひどい」という表現が初めて出現するのは次のような発話からです。

これらから推察されることは鑑賞の前半では絵の中で「何がどのように描かれているか」を客観的な言葉で表現する場面が多いということだと思います。また描かれているものをくまなく観察し、絵の様々な部分に言及があったため、それに付随して形容表現も多様に出てきているのだと考えられます。対話型鑑賞で言われるところのディスクリプションが目立つ場面と言えます。

それでは後半にかけて形容表現が減少し、動詞の出現が増加したことをどのように捉えれば良いでしょうか。出現頻度の高い「聞く」「学ぶ」という表現の初出を見てみます。

このように前半では絵の中で「何がどのように描かれているか」というありさまを形容する表現が多かったのに対して、後半では絵の中の人物、あるいは鑑賞している「私」の立場から言動の意図を解釈して述べる場面が多かったということが見えてきます。一緒に鑑賞している他の鑑賞者や、絵の中に描かれている人物など複数の立場から複眼的に物事を捉えることを通して、一つ目の分析にもあげた「みえ方の変化」が生まれたと推察することもできるように思えます。

教育工学の領域で功績を残している生田孝至氏(1998)は経験教師と実習生の認知の特徴を以下のように対比して示しています。

「経験教師の認知の特徴は、学習成立を本時と同時に次時を見据えたフィードフォワード的視野でみていること、子どもの発言や行動を授業の中核的役割となるか否かの視点で判断していること、子どもの発言や予測を授業全体の流れに位置付けて推論していることと、子どもの思考を深めるような働きがあるか否か、多様な手立てを代案として示す視点を持つ、などにある。これに対して、実習生は声が小さいとか、騒がしいとか、授業を見えるがままに即時的に認知しており、表面的で対処的認知となっていることがわかった。」

この経験教師と実習生の認知の対比が、鑑賞の後半と前半の発話内容の対比と重なっているように思えます。つまり、対象の表面的な特徴の形容から対象が抱く真意を判断・推論する認知への変化があったように思えます。

▶︎発話量と記述量の変化

発話量を比べてみると鑑賞の前半と後半で顕著な差がみられました。

全体で40分の鑑賞の中、20:15までの前半は文字数にして4580字であったのに対して、後半は3341字でした。個人別の発話量でみても後半は相対的に減少していました。それは、21:00、24:06、31:37のタイミングで前半にはなかった45秒を越える沈黙が生まれていたことが大きな要因だと思います。

また、鑑賞の前後に行ったアンケートの記述量も先ほどの表を見ると分かるように事後の方が少なくなっています。

この絵画を用いて別の鑑賞者(対話型鑑賞のファシリテーター講座を受講している美的発達段階の高い方々)8名に対し鑑賞を行った際は、前半と後半で発話量の顕著な差はみられず、むしろひとりひとりが一度に話す発話量については後半にかけて相対的に増加していました。全体で47分の鑑賞の中で前半が7026字、後半が7646字。鑑賞人数が異なるため安易な比較はできませんが、45秒以上の沈黙も生じていませんでした。

これらのことと発話内容と照らし合わせて2つのことを考えました。

ひとつは思考の抽象度があがるにつれて自己内対話の時間が生まれたということです。沈黙の間、参加者がどのように振る舞っているかを見直してみると、絵をじっと見つめて解釈を構築する時間がほとんどでした。というのも後半の発言内容が前半に比べて抽象化しているからです。先ほどは形容詞と動詞の出現頻度の差から考察しましたが、ここでは名詞に注目してみようと思います。

前半に多く使われている言葉は絵に直接描かれているものの名称であるのに対し、後半では「仁」「役割」「心」「居心地」など絵のコンセプトに関わるキーワードが増えていることがわかります。

つまり、前半は絵の中の事実を見えたままに指摘する発言が多かったのですが、後半にかけて内容の抽象度があがっているということです。なので、ここでの沈黙は思考を放棄している時間ではなく、自己内で思考を積み重ね解釈をつむぎ出すのに必要な時間だったといえるのではないでしょうか。

アンケートの比較からも同様のことが言えます。事前アンケートでは部分の気づきを羅列したものであるのに対し、事後では「学校は何を学とこなのか?」や子どもたちの「内面」に触れるコメントなど作品のコンセプトに関わるキーワードが多く見られます。

とはいえ、対話型鑑賞の熟達者にはこのような沈黙がなかったという事実も同時に考えなければなりません。それがもう一つのことです。対話型鑑賞の源流である「VTC(Visual Thinking Curriculm)」がカリキュラムと命名されていることからもわかるように、観察力は一回の鑑賞によって向上するような性質のものではなく、鑑賞経験を重ねていくなかで培っていく技能であると言えます。ですので、今回は一回の鑑賞における参加者の認知の変化を分析してきましたが、継続的に鑑賞機会を重ねていく中で、改めて変化を見とることが次の課題となりそうです。

対話型鑑賞の可能性

教師は、教師になっても学び続ける。ではどのような学びの機会が多いかというと、一般化・典型化された技術や実践フォーマットを使って誰でもどの教室でもできる方法を提供する研修•資料でした。そこに一定の価値があることを認めつつ、それだけでは豊かな学びを生み出すことは出来ないのではないかという問題提起から、この考察は始まりました。

心理学者波多野誼余夫(1984)は熟達化を「定型的熟達」と「適応的熟達」に分けて説明しています。「定型的熟達」とはより早く、正確に、自動化して行為を遂行することであり、「適応的熟達」とは様々な状況に対して柔軟に、適応的に行為を遂行する手続きのことを示します。教師は職員室と教室の往復運動を繰り返す中で似たような日々のタスクを自動化させていく他方で、出会う度に表情を変える学習者に適応するスキルを求められます。

そしてここまで、「適応的熟達」にあたる教師の観察力涵養に対話型鑑賞が貢献できる可能性を考察してきました。以下に、鑑賞の具体的な分析を踏まえて、その可能性についてまとめていきます。

佐藤氏の熟達者の特徴⑴〜⑸を再び参考にしながら考えていきましょう。

「▶︎みえ方の変化」で確認したように、冒頭に述べた第一印象から、鑑賞者同士の発言を受けてものの見方に変化が見られました。

これは⑷にあるように、自分のものの見方に固執せず、他者の「発言が、それまでの展開のどの発言とどう関連して」いるかの関係性を受け止めて、「即応した思考と判断を行っている」と言えます。

また「▶︎発話の質の変化」では、対話中の品詞の出現頻度の傾向を手がかりに、発話内容を見直すと後半にかけて絵の中に描かれているそれぞれの人物、または教育者である私という複数の立場から解釈を述べている点を示しました。これは⑶にある「授業者としての視点、一人ひとりの子どもの立場に身をおいた視点などを総合しながら、複雑な状況で多義的に事実の解読と判断を行っている」と言えるでしょう。

そして「▶︎発話量と記述量の変化」では、後半にかけてアウトプットの量が減少しているものの、内容の質に目を向けると、より抽象的なキーワードを用いながら作品のコンセプトに関わる発言をしていることがわかりました。これは⑸で解説されている「断片的な事実や印象を述べることに終始」するだけでなく「総括的に中心問題を抽出して指摘を行なっ」ている状況であると認めて良いでしょう。

他方で⑴に述べられている熟達教師が初任者に比べて発話量が多く即興的思考に優れているという点については、今回は最も教職員年数の浅い参加者でも6年ということで、優位な差は見られませんでした。

また⑵の時間経過の中で学習者の変化をみとるという点は絵画のメディア的特徴により確認することは困難でした。ただし、映像メディアは流れゆくが故に事実に基づいて対話を行うことの難しさを伴っているという点は確認しておきたいところです。

やり残したこと&これからやりたいこと(今後の展望)

分析を進めながら気づいた課題や新たに生まれた疑問について紹介します。

・データ量の少なさ

今回は1回の鑑賞について分析しました。量的な研究ではありませんが、分析の妥当性を担保するためには分析対象を増やし「分厚い記述」を準備していく必要があります。とりわけ先述したように「VTC(Visual Thinking Curriculm)」がカリキュラムと命名されているように、観察力は一回の鑑賞によって向上するような性質のものではなく鑑賞経験を重ねていくなかで成果分析を行うのがより適切なあり方と言えます。なので、ここで指摘した成果はあくまでその兆しがみられるという段階であることに留意する必要があります。

・単語の切り分けの妥当性

今回、ユーザーローカル テキストマイニングツールを用いて品詞の特徴から分析を行いました。しかし、会話は場面・状況のあり方が発話の持つ意味や働きを規定するものであり、複雑な文脈の中で展開しています。このような発話を単語レベルで切り分けて分析することがどれくらい妥当なのか検討の余地があります。今回の分析ではそういった不確実性を乗り越えるために、品詞の特徴を手がかりにしつつ、発話内容を簡易的にラベリングしてその特徴の意味づけを行いました。

・作品選びの適切さ

今回は教職員を対象に鑑賞を行うことを意識して、鑑賞者にとって親しみのあるイメージ(一寸子花里「文学万代の宝」)を選びました。一方で、教育や学びといったキーワードを直接的に連想させるものであるために、日常の認知バイアスを持ち込みやすい題材だったとも言えます。今回は鑑賞者が自分のバイアスを客観視するような発言や今の教育を俯瞰してみる視野の広がりが見受けられたため鑑賞としては豊かでしたが、観察力の涵養という目的に立ち戻った際に、どのような作品選びが適切なのか再検討してみたいと感じました。

ここまで読んでくださったみなさんへ、感謝とお願いです。

教員の観察力涵養に向けて対話型鑑賞が貢献できる可能性について探究してきました。

今、教室には多様な家庭環境で育ち、学校が伝統的に守ってきた価値観の枠組みの内側で評価されることに窮屈さを感じている学習者が増えています。私たちはそんな彼ら彼女らの姿を十分にみとれているのでしょうか。みえているようで、みえていないかもしれません。何気ない振る舞いの彼方にかすかに息づく学習者の想いをみとる、その重要性に共感していただけるのであれば、フォーマットに従って誰でもどの教室でもできる活動の再生産ではなく、一人ひとりの学習者の状況に合わせた真に個別最適で協働的な学びの場づくりが実現すると思います。そしてそれは、わざわざ学校に通って教育を受ける学校教育の価値の再創造につながるはずです。

とはいえ今回、質的な研究についての専門性をより磨く必要性を痛感しました。内容についての素朴な疑問やツッコミをぜひフィードバックしていただけると嬉しいです。また対話型鑑賞に興味を持っていただいた方には、デモンストレーションさせて頂きますのでぜひ機会をつくってください。よろしくお願いいたします。

最後まで読んでくださった奇跡のような存在のあなたに心から感謝します。

松永和也

k7matsunaga@gmail.com

〈参考文献〉

姫野完治「教師の視線に焦点を当てた授業リフレクションの試行と評価」『日本教育工学会論文誌』 40(Suppl.),013-016,2016

姫野完治「授業実施中の授業者の視線配布と思考様式の解明 -主観カメラを活用した事例研究を通して-」『日本教育工学会論文誌』 44(1),95-104,2020

独立行政法人教職員支援機構「授業の事実を共有し教科等横断的な視点から提言する:研修プランA」https://www.nits.go.jp/materials/plan/A001.html(最終閲覧:2023/1/4)

生田孝至,林なおみ,内山 渉,伊藤祐輝「VR オン・ゴーイングにおける教師の認知」「岐阜女子大学紀要」49:21-32 2020

「対話型鑑賞」「artscape」https://artscape.jp/artword/index.php/%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E5%9E%8B%E9%91%91%E8%B3%9E(最終閲覧:2023/1/6)

ACOP「VTC/VTS 日本上陸30周年記念フォーラム 対話型鑑賞のこれまでとこれから」https://www.acop.jp/news/vtcvtsforum2022(最終閲覧:2022/12/31)

佐藤学,岩川直樹,秋田喜代美「教師の実践的思考様式に関する研究(1) : 熟練教師と初任教師のモニタリングの比較を中心に」『東京大学教育学部紀要 』第30巻,177–198 1999

生田孝至「授業を展開する力」『成長する教師 教師学への誘い』金子書房1998

波多野誼余夫Hatano, G. & Inagaki, K. Two courses of expert-ise.In H. Stevenson, H. Azuma, & K. Hakuta(Eds.), 「Child Development and Education in Japan 」(pp. 262-272). Freeman & Co., 1986.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?