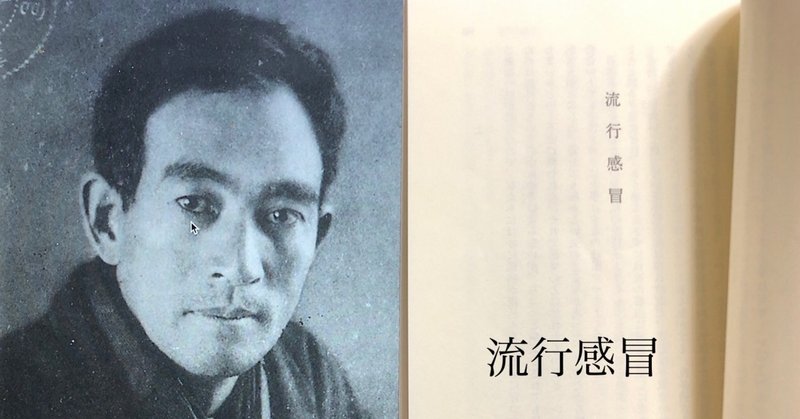

vol.96 志賀直哉「流行感冒」を読んで

12月、僕の生活に大きな変化があり、長い時間、読書に気が向かなかった。それでも、文章を書けば気がまぎれると思い、短編ならと、3週間ぶりに読書をした。

この小説、女中の「石」の行動と、主人の「私」の気持ちの変化がとても面白かった。

この作品の背景を示す書き出しを写す。

「最初の児が死んだので、私たちには妙に臆病がしみこんだ。健全に育つのが当然で、死ぬのは例外だという前からの考えは変わらないが、ちょっと病気をされても私はすぐ死にはしまいかという不安に襲われた」

あらすじ

流行性の感冒(1918年、スペイン風邪のパンデミック)が、「私」の町(我孫子)にもやって来た。「私」のおさな児「佐枝子」にうつしたら大変と、自分の家に感冒を持ち込まぬよう、感染予防に万全の指示をしていた。そんな中、女中の「石」が町へ芝居を観に行った。しかし「行っていない」と嘘をつく「石」に子守させるのは怖いと思った。「石」に、暇をやることにした。しかし、世間との関わりもあり、妻に反対され、仕方なく、そのまま家に置いていた。しばらくして、「私」が一番先に感冒にかかり、結局「石」以外の全員に感染させてしまった。

家中みんなが感冒になってしまった中、「石」一人がよく働いた。やがて「私」は、「石」がこの家にいて本当によかったと思うようになった。しかし「石」は、結婚で田舎に帰ることが決まった。最後は、「夫がいい人で、石が幸せな女となる事を私たちは望んでいる」と、みんながそう思うようになった。(あらすじおわり)

ポプラ社の百年文庫にも選ばれているこの作品、「気持ちが和らぐなぁ」と、そんな感情がまっすぐに心から湧いて出た。

特に女中「石」の人柄に興味がいく。「石」の描写を抜き取ってみた。

注意を受けても、すぐに平常通り元気になった。嘘に対しても、そんなに騒ぐことはないのではないかと思っている。みんなが感冒に感染した時、一生懸命に働いた。ただみんなが困っているから働いた。みんなが治ると、また元の「石」に戻ってしまった。嫁ぎ先の男がどんな人かあまり関心がないようであった。別れ際はなぜか無愛想で、振り向きもしなかった。字は読めないが、家を出ても、おさな児の「佐枝子」のことばかり考えていた。

この「石」さん、教養を持っていないからなのか、風習に縛られず、自分を守る施策を打つこともなく、その場限りの本能的な行動に、生き抜く力強さを感じる。本来の人間らしさなのかもしれない。

それとは違って「私」は、世間を気にしながら生きている。冒頭の経験から、病に対する不安が大きく、平気で嘘をつく「石」に対して、不信感を持つが、最後は、ひとつの家族のように、「石」の幸せを祈っている。

そんな日常をありのままに描く。変に感動や共感を誘おうとしない。人間の心の揺れをさらりと描く。一方、深い観察力の描写もある。そんな志賀直哉の作品に、僕はその時々の気分で感想を持つ。

読み手に余白を与える、そんな文章がなんだか心地いい。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?