対話企画:障害者雇用の『ここっておかしいよね?』 #4 岩川 貴平さん

障害がキャリアを積む上で”障害”にならない社会を実現する会社、Connecting Pointの阿部潤子です。

対話企画「障害者雇用の『ここっておかしいよね?』」の4回目は、岩川 貴平さんです。

岩川さんとの出会いは、日本キャリアデザイン学会での研究会活動でご一緒したことがきっかけです。岩川さんが、MBAを学んでいらっしゃる頃にお会いし、企業に勤めながら、大学院で障害者雇用に関するご研究をされている姿勢に私自身、刺激を頂きました。そこで、今回、岩川さんの「障害者雇用のここっておかしいよね」について語って頂きました。

どうぞ最後までお楽しみください。

まずは、岩川さんのプロフィールから…

岩川:いま32歳で、生まれつき聴覚障害を持っています。先天性感音性難聴の3級です。右耳は補聴器で聴くことが出来ていますが、左耳は全く聞こえていません。手話は少しできます。

阿部:日常は補聴器で生活されているのですか?

岩川:はい。でも、片耳で聴くことは、すごい疲れます。口の動きや前後の文脈で話の内容を推測しながら聴いているので…。

阿部:そうですよね。岩川さんの学生時代から、最初の会社に入社するまでのお話をお聞かせ頂けますか?

岩川:はい、専門学校を卒業して新卒で大手鉄道鉄道会社に入社しました。

学生時代は、特別支援学級に通うことはありましたが、高校卒業まで聾学校には行かず、高校卒業後は、国家資格が取得できる専門学校に進学しました。専門学校では、宅建の免許を取得し、就職先はインフラ系の企業を志望していました。

阿部:宅建の資格を取ったり、インフラ系企業を志望された理由はあったのですか?

岩川:2つ理由があります。

1つは、当時は、やはり障害のことが不安だったので、安定志向が強く、会社にぶら下がる気満々でした。なので、必置義務のある国家資格を中心に勉強し、宅建の資格を取得しました。

2つ目は、インフラ系の企業の多くが、障害を開示しても、給与テーブルが健常者と同じで変わらなかったからです。入口は、障害者向けの合同説明会を経て入社するので異なりますが、入社後は、差がないという点で選びました。

そして、20歳の時に、大手鉄道鉄道会社に就職し、東京支社の総務部総務課(事務センター)で、7年くらい福利厚生や年末調整業務等、一般的な総務業務を担いました。入社5年目には、ずっと同じ部署で、事務仕事をしていたので、飽きてしまったところもあり、今後のキャリアを考えるようになりました。

阿部:キャリアを考えるとは?

岩川:会社にぶら下がるという安定志向から、出世欲みたいなものが芽生え始めました。健常者であれば、3年、長くても5年に1回は異動があるのですが、私の場合、異動希望を出していても、7年間、同じ部署でした。

阿部:異動の希望が通らなかったということですか?

岩川:どこの会社でもあることかもしれませんが、人事の立場から言うと、理解のある職場、受け入れてくれる部門長が見つからないと異動が出来ませんでした。そうなると聴覚障害のある社員を受け入れたことのある部署で、玉突き人事をするしかなくなります。つまり、

聴覚障害のある先輩社員が異動しないと、私は異動することが出来ない。

直属の上司は、理解のある方で、総務部総務課の中にも、色々な業務グループがあったので、その中で私が仕事に飽きないように様々な経験を積ませてもらい、昇進試験も受けることが出来ました。

ただ、残念ながら、総務部の枠を超えての異動は出来ませんでした。

そうなると、総務部門を超えたキャリアは築きにくくなるので、40歳の自分のイメージがつかず、25歳の時にガラスの天井があるように感じ始めました。

阿部:ガラスの天井。その時、岩川さんはどのような行動をとられたのですか?

岩川:ちょうどその頃、社費留学という社内制度を知りました。異動が難しいならば挑戦してみようと決意し、28歳の4月に中央大学商学部経営学科に学部1年生として入学しました。大学での学びを通じて、これまで漠然と抱いていた障害者雇用に対する疑問を探索することに関心を持ち、その後、経営学修士課程に2021年4月に進学、2023年3月に修了しました。

阿部:障害者雇用に対する疑問とは?

岩川:やっぱり障害者のキャリアアップに関することですね。

これは私の所属する会社に限った話なのか、そうではないのか、日本企業と外資系企業の違いなのか、と関心を持ちました。

ちょうどその頃、会社でESG委員会の取りまとめに関わる機会があり、障害者雇用の取り組みを1つの会社だけでなく、社会へのインパクトをも含めて考えていきたいとも思うようになりました。

阿部:社会へのインパクトとは?

岩川:人的資源管理の視点で1つの会社の障害者雇用に関わるのではなく、それを商材として、色々な会社にコンサルテーションに入ったりするような仕事に関わりたいと思うようになりました。その方が、仕事のやりがいも高まるのかなと。それが転職を考えたきっかけです。人材系の会社で、障害者雇用に関するコンサルテーションをしている会社への転職を考え、2021年に現在の会社(大手総合人材サービス会社)に入社しました。

① 岩川さんにとっての「『障害者雇用』のここっておかしいよね?」とその理由を教えてください。

阿部:これまでのお話の中で、既に「障害者雇用のおかしいポイント」が登場しているようにも思いますが、岩川さんにとっての「おかしいポイント」とその理由を教えてください。

岩川:「おかしいよねのポイント」は、たくさんあると思うのですが(笑)、「広さ」と「深さ」で整理してみたいと思います。

阿部:「広さ」と「深さ」ですね、よろしくお願いします。

岩川:「おかしいよね」の「広さ(幅)」については、障害者雇用を取り巻く市場環境です。私としては、4つのステークホルダーがいると思っています。

1つ目は、個人、障害のある労働者側。

2つ目は、雇用する企業、組織側。

3つ目は、就労移行支援事業所をメインに就労支援機関を想定しています。

4つ目は、国の政策を立案する行政側です。

それぞれの立場がありながら、障害者雇用の市場環境が構築されているのかなと考えています。

阿部:「広さ(幅)」の次は、「深さ」でしょうか?

岩川:はい、まず1つ目の個人、障害のある労働者側です。個人側をミクロの視点で見れば、私のプロフィールでもお話した通り、

「障害のある社員のキャリアデザインの難しさ」

があると思っています。

阿部:そうですよね。障害のある人の場合、社内異動を経ながら様々な経験を積むことが難しい、というお話ですね。

岩川:はい、そうです。障害のある人の中にも、色々な考え方の方がいて、良い悪いではなく、かつての私のように安定志向の人もいれば、上昇志向の人もいると思います。ガツガツ働きたい人にとっては、事務センター以外にキャリアを築けないような会社であれば、転職を考えるのは当たり前であると思います。

企業側が、一人ひとり異なる当事者の想いを、組織の中でうまくマッチング出来ているのか?と思うのです。

阿部:企業側が、その人らしさを実現する選択肢を用意できているか、とも言えるのでしょうか?

岩川:そうですね、キャリアアップを考えている時に、縦の異動が出来ないのであれば、横の異動は可能にするなどの選択肢は必要だと思いますし、逆に、安定志向の人に、チャレンジングな仕事ばかり与えたら不安定になってしまうこともあると思います。

阿部:障害のある人が、組織の中でキャリアを描くにあたっての選択肢が現実的に見えていないですよね。

岩川:そうですね、組織におけるキャリアの選択肢が、当事者には見えていないこともあれば、当事者自身が、自分が仕事を通じて何を求めているのか、何を大事にしたいのか、が見えていない人もいると思います。私自身も、年齢によっても変化してきたし、なかなか自分の中で整理出来ていない面もあると思います。

阿部:仰る通りですね。それは、障害の有無に関係ないことかもしれないですね。自分を知る作業が一番難しいとも思います。

岩川:「個人・労働者(障害のある人)」の視点で、マクロ視点での「おかしいポイント」もお伝えして良いですか?

阿部:はい、是非お願いします。

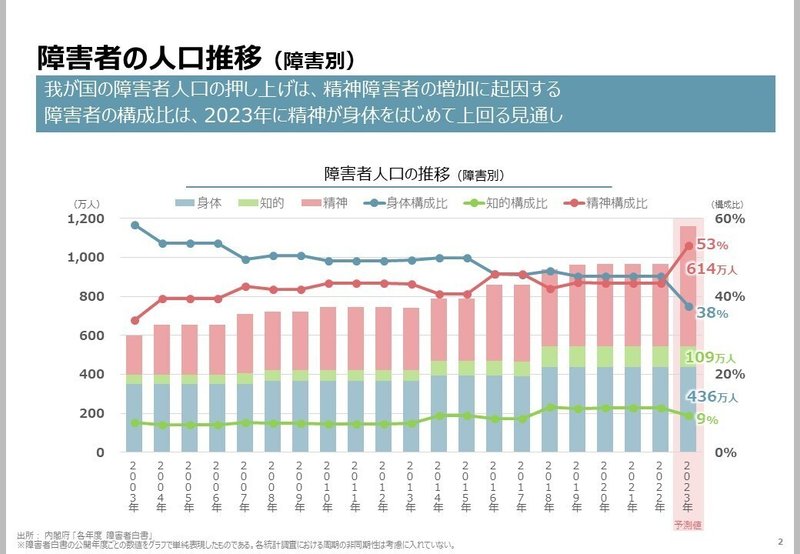

岩川:令和5年版の障害者白書によれば、障害者の人口は約1160万人(実績値)で、日本の人口に対する割合にして9.2% です。内訳として、身体障害者は436万人、精神障害者は614万人、知的障害者は109万人です。

阿部:まもなく人口の1割ですね。とりわけ、精神障害の方の人口が、この1年で増加傾向ですね。

岩川:障害者雇用の観点で、統計データを見るときには、「年齢」と「手帳の有無」も見る必要があると思っています。基本的には、手帳を所持していて、かつ、18歳から65歳の方が主な対象者になるので、障害者の全体人口に比較して、対象となる数は少なくなると思います。

具体的には、

・身体障害者の場合は、手帳所持者が429万人、そのうち、生産年齢人口が24%で、約100万人です。

・精神障害者の場合は、全体人口は上昇傾向にありながらも、精神保健福祉手帳を所持している人の総数は84万人。そのうち、生産年齢人口が70%で、58万人です。

・知的障害者の場合は、手帳所持者が96万人、そのうち、生産年齢人口が60%で、約58万人です。

よって、障害者全体の生産年齢人口は、約217万人です。

阿部:そこで岩川さんが感じる「おかしいよねポイント」は何でしょうか?

岩川:それは、障害者の労働力率(34%)の低さです。

既に雇用されている障害者と失業している障害者を合算した数が、「労働力人口」と言われていて、2016年時点で74万人います。

一方、先に申し上げた通り、障害者の「生産年齢人口」が217万人なので、これを母数にすると労働力人口が34%になります。

阿部:残りの66%の人たちは?

岩川:66%は、「非労働力人口」で、福祉的就労(B型事業所等)や在宅の人です。

日本全体の健常者を含めた労働力率は、約70%とされているので、障害者の労働力率は、相対的に低いなという印象です。

阿部:健常者とされる人たちが、7割弱働いているのに対して、障害のある人が3割しか働けていないというのは、確かに少ないですよね。

岩川:そうですね。

「働きたい気持ち」は、障害の有無で差がつかないと思います。

もし、障害のある人が「働きたいとは思わない」と言うならば、そこには、何かしらの壁、見えないバリアがあるのではないかなと思います。このままでは、障害者の労働力率が34%なので、残りの約7割の人は、怠け者扱いになってしまうのか?と疑問に思います。決してそうではないと思うので…。

阿部:確かにそうですね。ここまでが、1つ目のステークホルダーである個人、障害のある労働者側から見た「おかしいポイント」ですね?

岩川:はい。障害者の労働力率については、社会政策を立案する4つ目の行政側にも関わる内容ですね。

阿部:では、2つ目の組織の視点からの「おかしいポイント」はいかがでしょうか?

岩川:組織の中でも、特に「大企業」は、特例子会社に依存し過ぎだと思います。特例子会社は、その名のとおり、特例として法定雇用率のグループ算定を認める制度であって、本来は、個々の事業主が自社で直接雇用することが責務であると法律にも明記されていますよね。

最近は、特例子会社制度の本来の目的が見えにくくなっているように思うのです。

また、特例子会社を設立した当時の経営者が既にご引退されているので、特例子会社の本来の目的、意味するところを継承しにくくなっているのではないかと思います。

阿部:そうですね。本来は、インクルーシブな雇用を実現することが理念であり、目指すべき「目的地」ですよね。

岩川:はい。当事者側にも、企業の中で、一般の人と同じ職場で働くことに不安を抱く人もいるので、就労移行支援から特例子会社、一般企業と少しずつステップアップしていく、その1つのステージとしての特例子会社の存在は良いと思います。

阿部:興味深いです。岩川さんご自身は、特例子会社でのステップアップを経て、一般企業への就職ではないと思いますが、そのご自身のご経験を踏まえても、特例子会社は必要なステップだなと思いますか?

岩川:会社側の都合で、特例子会社に社員を閉じ込めるような運用をするのであれば、間違っていると思います。インクルーシブ雇用とは逆になるので。私の経験からいえば、ずっと事務センターに閉じ込められていたことも、大小の違いはあれど、概念自体は同じことです。

目標はインクルーシブ雇用だが、ファーストステップとして、一時的に分離してしまうのは仕方のないことかなと思います。企業・労働者の双方にファーストステップがないと、そもそもの労働力人口がなかなか増えてこないのではないか、とも思うわけです。最終的に雇用のノウハウが、グループ内で共有されて、人の移動が活発に起こるのであれば良いことかなと思います。

阿部:そうですね。そのステップをどのように描くのか、これからの障害者雇用に必要なステップだなと思いますが、特例子会社(分離雇用)からインクルーシブ雇用に舵をきっていくのは、覚悟のいることだろうと思います。

岩川:そうですね。企業側も、当事者側も覚悟をする上で、「柔軟性」は忘れてはいけないと思います。

阿部:「柔軟性」とは?

岩川:柔軟な仕組みですね。

最近は、企業側の1つの覚悟の形として、グループ本体への転籍制度などのステップを用意する会社も増えてきたと思います。そうなると、当事者もグループ本体への転籍にチャレンジしようとする覚悟が必要です。その上で、もしチャレンジが上手くいかなかったときには、

やり直しができる柔軟な制度を整えることも、大事だなと思います。

阿部:柔軟性とは、「失敗が出来る環境」ということですね。

冒頭で仰っていた障害者の労働力人口が3割しかおらず、非労働力人口が7割もいる背景には、失敗が許されない社会の中で、チャレンジしたくても出来ない人がいる、ということの結果なのかなと思ったりします。

岩川:そうですね。あとは、「働き方(フレックスタイム・リモートワーク等)の柔軟さ」も大事であると思います。障害にあわせた「場所」と「時間」の柔軟性を生み出していく覚悟も企業側には求められているかもしれません。

阿部:そうですね。その柔軟性が、地方における障害のある人の雇用創出にもつながりますね。それでは、3つ目の「就労移行支援事業所」についての「おかしいポイント」は何がありますか?

岩川:就労移行支援事業所における「支援員の質」に疑問を持っています。

阿部:支援員の質とは?

岩川:障害特性の理解であったり、職業準備性のピラミッドの下部層(健康管理・生活リズム・対人技能・労働習慣等)に対する支援の質は良いと思いますが、ピラミッドの頂点にある「職業適性」の部分に対する支援の質は、十分ではないと思います。

企業側のニーズにあった就労支援が出来ているか、ということです。

例えば、DXやリモートワーク等の環境変化によって、現実的にペーパーワークの仕事がなくなっている企業が多いと思いますが、それでも、まだ就労移行支援事業所では、紙ベースの事務作業を職業訓練として実施していたりします。

企業の置かれている環境変化に、就労移行支援サービスが適応できているのだろうか?と思います。

阿部:そうですね。就労支援の質は、私が福祉領域で働き始めた時から、変わらずに指摘されていることだと思います。

岩川:その理由の一つに、支援員の給与は関係しているとも思います。

そこまで高い報酬が見込めない中で、企業のニーズ把握や最近のワークスタイルに関する知識を学んでアップデートすることを求められる。その上、支援の個別性も増す中で、障害に関する知識も学び続けていく姿勢が求められる。果たして、どこまで支援員に求められるものなのだろうか?とも思います。

② その「おかしい」ポイントは、なぜ変わらないままなのだと思いますか?

阿部:これまでお話して下さった「おかしいポイント」はすべて、これまで変わらずに存在し続けているように思います。なぜ変わらないままなのでしょうか?

岩川:障害者雇用の労働市場を取り巻く4つのステークホルダーが、それぞれの立場の意見を述べているだけで、繋がりがないからではないかと思います。

阿部:面白いですね。なぜ繋がらないのでしょうか?変化する為に繋がることが、なぜ難しいのでしょうか?

岩川:それぞれの立場の意見を主張するだけでなく、「対話する場」がないのだと思います。

その結果として、雇用代行ビジネスのようなサービスも生まれてきたと思うので、あのようなサービスが生まれた背景には、ニーズを生み出してしまった社会の責任もあると思っています。

阿部:「対話する場」ですね。一方通行ではなく、双方向の「場」ですよね。「対話する場」があれば、対話できると思いますか?

岩川:それは分からないです(笑)。でも、そんな時、海外はどうなのだろうと思ったりします。

阿部:そうですね、海外の取り組みを知ることで、「社会で当たり前」とされていることに違いがあることも知れますし、日本がこれから何を目指す必要があるのか、その一歩先を描くヒントを与えてくれるなと思います。

③ 「おかしい」ポイントは、どうしたら解決できると思いますか? 解決には何が必要だと思いますか?

阿部:岩川さんが今、考えられている「おかしいポイント」に対する解決策は、何かありますか?

岩川:4つの立場、それぞれのプレイヤーの想いやご経験があると思いますが、「仕組み」で考えられるようになることが大事かなと思います。

阿部:「仕組み」というのは、感情論ではなくて、ということですか?

岩川:そうですね。最近では、雇用代行ビジネスが論点になったりしますが、議論の深まりがないなと思います。

阿部:面白いですね。深まりとは?

岩川:その意見って、あなたの立場から見える景色だけで述べてるでしょ、ということです。

4つの立場で障害者雇用の労働市場が形成されているのであれば、それを俯瞰してみることが大事だなと思います。その上で、自分の立場で何が出来るのか、どんな連携が出来るのかを考える必要があるなと思います。

阿部:俯瞰して見ることで、何が生まれるのでしょうか?

岩川:例えば、就労支援をする支援員の立場の方が、福祉的な目線、つまり個人側に寄り添い過ぎることなく、企業側の立場にも思いを寄せて、想像力を膨らますということだと思います。

企業の今を知ることで、

就労支援が本当に企業のニーズに沿った支援になっているのか、

自分自身の支援の在り方に疑問を持つことも可能になるだろうし、

その上で、

支援員としての行動を変えることも出来るようになると思うのです。

阿部:そうですね。全体を見ることで、自分も見えるし、その中で疑問に感じることにも気づけるということですね。

お互いの立場を尊重した上で、それぞれの立場の人たちの想いを知ろうとする行動が、立場の違いを超えてつながっていくような感覚があります。

岩川:そうやって一人ひとりの個の行動に変化があることで、複雑に絡まりあった課題も少しずつ解けていくのではないかなと思います。

「組織(大企業)」の視点の「おかしいポイント」に対する解決策を話してもいいですか?

阿部:是非、お願いします。

岩川:女性活躍推進を例に考えてみたのですが、これまでは「女性の管理職を3割にしよう!」という目標設定だったけれども、最近では、「女性役員の比率3割」という目標を国が掲げ始めていますよね。

現時点では、女性管理職ですら5%程度と言われている中で、なぜ役員まで踏み込むのだろうとも思いましたが、会社の意思決定の場に「女性(当事者)」がいることは、とても大事だなと思います。

会社の経営戦略には、様々なものがありますが、その中の1つの人事戦略に当事者が関与できるのであれば、女性が管理職に就く機会も増えるかもしれないし、組織の中での良い変化を生み出しやすくなると思うのです。

だから、管理職を超えて、役員クラスに女性の比率目標を定めたことに大きな意味があると思ったのです。

阿部:それが、障害者雇用の文脈でも言えるということですね?

岩川:はい。障害者雇用に関する課題は、経営課題には上がらず、人事部内の課題に留まりやすいですが、役員に障害当事者がいれば、障害者雇用も大切な経営課題として認知されやすくなるのではないかと思っています。

④ 「おかしいポイント」を越えた先にある社会/障害者雇用の姿は、どのようなイメージですか?

阿部:障害者雇用が、人事部のアジェンダを超えていくための一つの打ち手ですね。それでは、「おかしいポイント」を超えた先にある社会/障害者雇用は、どのようなものでしょうか?

岩川:障害者雇用という言葉、概念がなくなるのではないかと思います。

阿部:なるほど。「おかしいポイント」を超えたら、障害者雇用の概念がなくなる。

岩川:はい。企業が「障害者雇用」に向き合う中で、そのプロセスを大事にしながら取り組んだ結果、インクルーシブな障害者雇用が実現できるのであれば、様々な「働きづらさ」を抱えている社員にとっても働きやすい職場になることは間違いないだろうと思います。

阿部:「働きづらさ」は一つのキーワードだなと感じています。

「働きづらさ」があるのは、社会モデルで考えるところの「障害」が職場の中にあるから、ということであって障害者雇用に限った話ではないですよね。

岩川:企業内の文脈で「社会モデル」を考えてみると、「慣習」のバリアがあると思います。

阿部:「慣習」のバリアとは?

岩川:例えば、コロナ前までは、会社に出社して働くことが当たり前で、通勤に困難がある人は、出社すること自体がバリアになっていましたよね。あとは、ハンコ文化も、視覚障害の人には難しいですよね。

阿部:聴覚障害の方が困りやすい慣習ってありますか?

岩川:慣習と言えるかは分かりませんが、会議はバリアになりやすいですね。

阿部:具体的に教えてください

岩川:私は補聴器とBluetoothでつながったマイクがあれば、会議に参加することは出来ますが、マイクに向かってお話をしてくれないと聞き取れないので困ってしまいます。

阿部:岩川さんのお話を伺うとテクノロジーの進化が、「障害」を超えていきますね。

岩川:そうですね。でも、補聴器とマイクをBluetoothで繋ぐ仕組みって、4年前位に出来たので、それまでは、会議に参加しても“お客様扱い”でした。

当時は、困っている状態を通り越して、あきらめていました。

その上で、仕事上、必要な情報なのであれば、質問できる人に直接聞いていました。

でも、今は、このようなデバイスを使うことで、会議にも積極的に参加できますし、あきらめていないです。

阿部:聴覚障害の社員さんとのコミュニケーションは、課題視される企業も多いと耳にしますが、定着が難しくなる方と、困難を感じながらも定着していく方の違いは何があると思いますか?

岩川:本人側の意識の問題は大きいと思います。

諦めてしまったり、現状維持を好む人であれば、何か良いデバイスがないかな?と情報を探すこともしないのかなと思います。

私は、5年に1回補装具の補助金が出るので、その度に新しい製品がないかを情報収集をします。今は、アメリカ製の補聴器を使っていますが、その前はデンマークの製品を使っていました。製品を変えた理由は、Bluetoothマイクの有無です。働く上での制約が今よりも少なくなるのではないかと考えた上での選択でした。

ちなみに、補聴器のメーカーを変えることは、結構チャレンジングなことです。

阿部:初めてお聞きしました!

岩川:補聴器が変わると、「聞こえ方」が大きく変わります。

なので、そこを乗り越えてまで、新しいメーカーの補聴器にするか否かは、結構ハードルが高いです。

阿部:「聞こえ方」というのは?

岩川:な行/さ行の聞こえ方は、メーカーによって変わりやすいですし、声の輪郭をとらえきれない、ということだと思います。

阿部:勉強になります。最近、聴覚の方向けの会議支援のデバイス等、増えてきているなと思いますが、いくらテクノロジーが進化しても、それに挑戦してみようというご本人のマインドセットがなければ、良い製品も使われないままになってしまうので、やはり双方向の動きが大事だなと改めて感じました。

岩川:合理的配慮も同じことですよね。合理的配慮は、基本的にはボトムアップであると思っているので、働く上で支援デバイスが必要なのであれば当事者も声をあげるし、それを受けて、企業側も、その支援デバイスによってどの程度、業務改善が可能になるのか、導入コストは妥当なのか、など考える必要があると思っています。

合理的配慮には、当事者・企業どちらもリテラシーが必要だと思います。

阿部:双方のリテラシー?

岩川:はい。声をあげる当事者側も、「ただ配慮して下さい」ではなく、具体的にどのような配慮が必要で、その配慮をすることで何が改善されるのかを伝えることが大事だなと思います。

私の場合であれば、最先端の支援デバイスを知らなくては、困り感と具体的な支援策(配慮)をセットに声をあげることも難しいです。

逆に、当事者側が声をあげても、人事部側が無知だったら、「これだったら既存の支援ツールを使えば十分なのではないか?」と言われてしまうこともあるかもしれません。でも、既存のツールでは、使用感が十分ではないという現実もあって、その辺りを人事部側が考慮できるか、だと思うのです。

⑤ 様々にある「おかしい」を抱きながら、岩川さんにとって、何をしたら今の仕事をやり遂げたと思えそうですか?

阿部:最後の質問です。たくさんの「おかしいポイント」を語って下さいましたが、岩川さんのこれからのキャリアの中で、何をしたら、今の仕事をやり遂げたと言えそうですか?

岩川:個人として出来ることは少ないと思いますが、将来的には、自分自身が経営層になりたいと思っています。具体的には社外取締役として、同時期に多業界の会社を兼任し、多様な視点から経営アジェンダとしての障害者雇用に取り組みたいと思います。その企業のバリューチェーンごと巻き込むのも面白いかもしれません。いずれにせよ、多くの会社の社外取締役を歴任することで、ゆくゆくは社会的にもインパクトを与えられるようになりたいです。

阿部:すごいですね!まずは、経営層にご自身が入って変革を起こしていく、ということですね。

岩川:そうですね。あとは、大学院の友人とのつながりを大事にしながら、個人としてやれることをやっていきたいなと思っています。つながりの中でやれることは、個人でやるよりもインパクトが大きいと思うので。

阿部:社外取締役という「目的地」に向かって、どのようなステップを描かれていますか?

岩川:いま32歳なので、20年後に達成したいなと思っています。その中で私がやるタスクとしては、職業も学業も両方頑張りたいと思っています。

阿部:学業というと?

岩川:まずは査読付き論文を書きたいです。

阿部:そこまで「学びたい」という気持ちにさせるものは何ですか?

岩川:障害者雇用となると、「障害」という言葉に引っ張られて個々人としての「経験談」が多くなりがちです。それはもちろん大切である一方で、経営層など視座が高いところでは、マクロ的あるいは仕組み的な考え方も重要になってきます。視野の広がりだけでなく、特に視座の高まりについて、「学び」はそれを後押ししてくれると私は考えています。20年という月日を大切に重ねたいと思います。

阿部:企業単位で一つひとつの会社を良くしていきたいという想いと、それを超えたところで社会にインパクトを残していきたいという想いの現れですね。

岩川:障害者雇用に限らず、経営者としての実務的な経験もあって、学術的なバックもある人は少ないと思うので、そのような職業人になるために、今後10年ぐらいのスパンで博士号への進学も考えていきたいと思っています。政策を考える場には、いわゆる「有識者」と呼ばれる人たちが集まりますし、何らかのフォーラムでも、大学の講演でもいい。障害者雇用を語る場は多くあると思っています。そこに実務的経験+学術エビデンスの両側面からナラティブに語れるようになりたいと思っています。

ここまで語って気付きましたが、結局のところ私自身がもはや「障害者雇用」の概念から外れそうです。というのも、登壇も社外取締役もどちらも「雇用(employment)」ではなく「報酬」なので・・・(笑)

阿部:次は、博士号ですか!岩川さんの常に学び続けようとする姿勢、学びに貪欲な姿が対話の節々で感じられて、私も頑張らなくては!と気持ちを新たにする機会を頂きました。本日は長時間にわたって、ありがとうございました!

対話を終えて:

当事者の方とお話させて頂くのは、岩川さんで3人目でしたが、お一人おひとりが、“障害”ではなく、“自分自身”と正面から向き合ってご自身の成長に向けて貪欲に進まれている姿が、とても印象的でした。もはや「障害のある人」ではなく、「“障害”を超えていく人」であると心から感じました。社会に潜む様々な“障害(バリア)”を、自らと向き合いながら果敢に超えていくお話に、そのナラティブな語りこそが、社会を変えていく上で大きなインパクトになるのだろうと思いました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?