広い空が観たかった。

*写真は京都、洛西の大原野にあるフジバカマ園。花の盛りは過ぎていたけど、アサギマダラにも会えて嬉しかった。

フジバカマってどんな花?

休耕田を利用した敷地は背丈ほどの藤袴で埋まっていた。白から薄桃のグラデーションも美しい。

ひらひらと花の間を飛び交う幾つかの種類の蝶々。

案山子が並んでる様子が里の秋らしい。

ここは地元のボランティアの方々が、管理しておられ、聞けばなんでも気さくに説明もしてくれた。

花の風情もさることながら藤袴の香りが素晴らしい。

まるでお香を焚きしめた様な風雅な香り。聞けば後醍醐天皇が隠岐島に流された時、この苗をわざわざ持って行くくらいその香りは平安貴族を魅了したらしい。

芝蘭玉樹の蘭は藤袴とした意味は、その香りにあったのではないかと思うほどたおやかで上品な香りだった。

写真は旅する蝶々と言われるアサギマダラ。フジバカマの香りに引かれ集まってくる。この後、海を渡って台湾の方まで行くらしい。

羽根を広げた写真を撮るのは忍耐が必要だったりする…。

金屏風に描かれた花

藤袴に興味を持ったのは、アーティゾン美術館の日本画と印象派の展示に出展されていた対青軒印の『藤袴図屏風』を観たことがきっかけである。群生する藤袴を描いた六曲一雙屏風で左右を入れ替えても繋がって使える様に最初からデザインされている。

因みに対青軒の落款は俵屋宗達の物と言われており、その構図の美しさとデザイン性はさすが俵屋宗達である。あまりの見事さに時間が許す限り惚けたように眺めていた。

さすが俵屋!と意味もなくつぶやいて。

思えば藤袴の実物は見たことがない。見たことはないけど、その花が絶滅危惧種としてレッドリストに入っていると知り、いつかその花が咲いている様を見てみたいと思った。

俵屋宗達が活躍したのは京都である以上、見る場所も京都以外考えられない。

出来れば自然に近い状態でとリサーチして大原野にあるフジバカマ園を見つけた。花の咲く頃だけ公開しており、運営は近所の方々がボランティアでされている。

そもそも、10年ほど前に大原野で原種の藤袴が発見され地元の方が大事に育てたことが始まり。今ではその香りに誘われアサギマダラも多く見られるとある。

自分のニーズにぴったり、是非にでもその様子を観察したかった。

そうだ、京都へ行こう!って思った

大学の学友さんが秋に卒業が決まり、京都でささやかにお祝いすることになった。花の時期はギリギリで間に合う。速攻で京都行きを決めた。

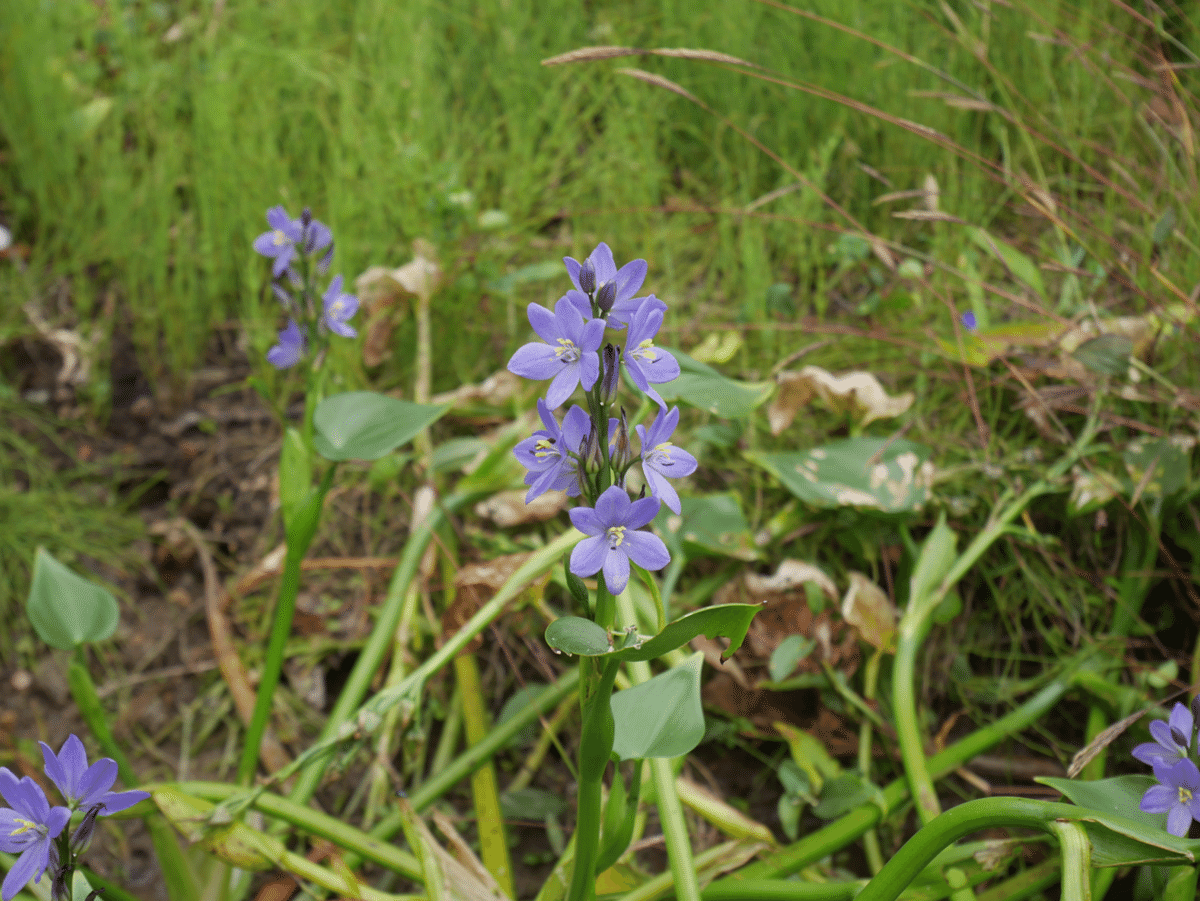

大原野のフジバカマ園には他にも絶滅危惧種のミズアオイも栽培されていて、盛りはとうに過ぎていたが幾つか咲いていた青紫の可愛い花を見ることができた。なんでも工事中に見つかった古い種から育てたそうで、種は数百年前のものらしい。水辺に生息、それも土と水が近くなければならず、護岸工事された場所では育たないそうである。

他にも吾亦紅が咲いていたり、比叡山が正面に見えたりと、初秋の風景がのどかに広がる京都の田舎。

因みにバス停には熊出没注意の張り紙があり、ボランティアの方に聞いたら鹿も多いし猪も増えたとのこと。京都市内から車で30分程度の距離なのに、熊がいて鹿と猪もいるとは…。

京都の懐の深さを垣間見た気がした。

ミズアオイの花と吾亦紅。ヒョウモンチョウも多く飛んでいた。

京都の田舎は奥深くて空が広かった

大原野まで自力で行くのは微妙だったのでタクシーで行ったが、行先を告げてもすぐに分からず…。京都に長く住んでいても知らない人が多いらしい。

観光案内をされているドライバーの方も、こんな場所は初めてと感動しつつ、私の帰りを本気で心配される始末…。確かに一人で帰れるかと言われたら何とかするだろうけど、その後の予定は未定になる可能性は大きい…。

そのままメーター止めて待ってくれて、ついでに次の目的地まで運んで頂いた。初秋とはいえ真夏日の京都で行き倒れにならずに済んだのはありがたいけど、料金はそれなり…。

行き倒れにならず、フトコロが傷んだ程度で済んでよかったと思うことにした。

次に行くなら無理矢理友人誘うか、地元のアッシー探すしかない😆

京都の田舎で藤袴に囲まれて見上げた空は、遮るものもなく広々としてた。

東京の何かに区切られた空じゃなく、建物や電柱にトリミングされない空。

藤袴が見たかったのは間違いないけど、本当に見たかったのは広い空だったかもしれない。

そのことに気づいた自分に驚いたりもした初秋の京都だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?