自己紹介

こんにちは。初めまして。現在31歳でサラリーマンをしているジュンといいます。

生まれも育ちも東北で、大学受験1浪目までの19年間は東北地方に住んでいました。その後2浪目から東京に出てきて大学進学・大学院進学で7年間東京(住まいは埼玉)に住みました。現在は地方でサラリーマンをしています。

・・・というだけでは私という人物が全く分からないので、ここでは自分史という形でもう少し詳しく自分を紹介させてください。

0~12歳:周囲の人の顔色を窺う少年

私は3兄弟の長男として生まれました。父は自営業で仕事が多忙だったので、子育てはほぼ母によるワンオペでした。妹が生まれるまでは1人の息子として大事にされていましたが、妹が生まれると当然私に注がれた愛情の半分は妹の方へ。ただ、私はそれを見て妬くどころか、母の忙しさ、大変さを子どもながらに肌で感じ取っていました。

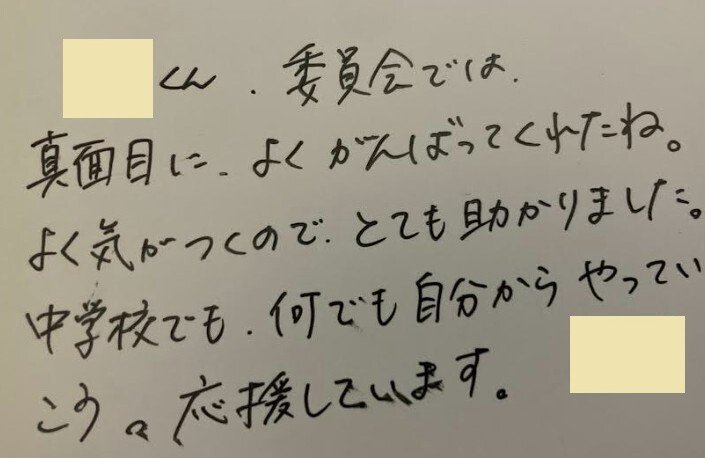

母とボール遊びでポーンとボールを投げられると、自分の体にあたって床にボールが落ちてから顔の前でキャッチしようとするほどの驚異的な鈍臭さとは裏腹に、母が今何をしようとしていて、自分に何を求めているのかを非言語で瞬時に察する能力はここで身につきました。幼稚園でもその能力は発揮され、「先生がやろうとしていることを常に先回りしていたので助かっている」と母は先生から言われたようです。小学校の卒業アルバムにも、先生からそんな寄せ書きを貰いました。

小学校2年生の秋ごろにバスケットを始めてからも母のワンオペは続きました。練習が終われば家で妹と弟と「20時までに寝る」という母が掲げるミッションを達成するために奔走する毎日。子どもながらに母には感謝してもしきれない、彼女の言うことには「はい」か「Yes」しかないほどの関係性が出来上がっていたかもしれません。

当時はまだ根深かった「子どもへの暴力」が私の所属していたチームにはありました。大人が小学生に対して殴る、竹刀で叩くなど、大人になった今考えても信じられない指導で、運動が得意でない私には特に厳しかったように思います。小学5年生になってからは、バスケがしたいと思う以上に殴られたくない、怖い思いをしたくないと考えるようになりました。

印象深いのは、当時はまだ珍しかったラダートレーニングを同じように暴力を伴った指導をする監督が率いる女子チームとやったときに、私は案の定同い年の女の子よりも上手にできず「女に負けてるじゃないか」「どんくさい、みっともない、情けない」などを指導者に言われ、竹刀で叩かれ、それを見ていた女子チームの保護者に笑われたことです。自分の母と同じ年代の人が子どものチャレンジをあざ笑う光景に愕然とし、恐怖で足が動かなくなり、さらに怒られる負のループに陥りました。

好きなことでも強制され、失敗をあざ笑われるような空間において自分は何もできないと感じ、そのチームを辞めました。

幸い父がバスケットのインターハイ選手だった頃のチームメイトからのお誘いもあり、父のサポートに甘えて他チームに入部し、6年生の1年間は楽しくバスケができました。

13~15歳:組織運営がなんとなくできることに気づく

中学校に入って迷うことなくバスケ部に入部。新入部員をふるいにかけるための応援練習やランニングを主とした外練に耐えながら塾にも通って小学校より難しくなる勉強にもくらいついていく日々でした。

1年生の時に成績が急に落ちて塾に通うことに。行きたくないと思っていたものの、勉強ってちゃんとやったらできるようになるんだということを知ってからは塾もバスケも同じくらい楽しいと感じるようになりました。

ただし、そうはいっても中学生。多分に漏れず、校則で禁止されているワックスをこっそり付けてみたり、いい匂いのする制汗スプレーを使ってみたりしていました。ただ、どうやら自分にはどうやら校則を破ってまで目立ちたい気持ちにならないこと(ルールを守ることがかっこいいと考えるある種の正義感)、そんなヤンチャな同級生もおとなしい同級生もすべてひっくるめたクラス、学年をまとめることに興味があると気づいて学級委員を中2と中3の2年間担当しました。

先生の顔色をうかがう能力に加えて、「なんとなくこういう風にみんなを誘導すると先生が思い描いているようなクラスになるぞ」というのが頭の中でわかり、それを現実に落とす、再現をしていたように思います。

今も覚えているのは、放課後に担任の先生とクラスの席替えに関する話をしたことです。誰と誰を近づけるか、誰を前の方の席に置くかなど教員に近い目線で自分のクラスを俯瞰する機会が得られたのは貴重でした。昔から少し抽象度の高い世界、平たく言えば「大人の世界」に憧れていたのかもしれません。

早く帰れる、委員会関連の作業負荷が軽いという側面ではもっと楽な委員会はあったかもしれませんが、私の中では学級委員こそが自分が活きる場なのだと信じていたように思います。

この頃から親には何も言われなくなりました。私の、下の子の面倒を見るという役割はルイ14世の生まれ変わりとして絶対王政を敷く妹に弟が服従する形で受け継がれていました。

バスケを引退してからは合唱部に誘われましたが、「受験勉強があるから・・・」という言い訳にならない言い訳を付けて断りました。夏休みを勉強漬けにしてなんとか志望校に手が届きそうだと思えてきた頃に、合唱部の顧問に丸め込まれた母に合唱部入りを促され、結局2ヶ月間合唱部でラテン語の歌を歌いました。歌はさすがにもう忘れましたが、合唱で味わえる「ハモった時の一体感」が癖になって、今でもYouTubeで調べては聞いてしまいます。

クラスなのか学年なのか、はたまた合唱部のような部単位なのかはその時々で変わりますが、この中学生時代を通底する私の価値観は「組織の和」でした。

各々の生徒が思い思いの行動を取れる裕度を持たせつつも、それをうまくまとめるにはどうしたらいいのか、それはやはり「背中で語ること」、もっと言えば、「背中で語る」というムーブをすることによって何人かは変わり、やがてそれが多数派になることで組織全体が変わることにつながる、と考えていたし、「結果を出している人間がやっているのだからそれに従おう」と自分自身も考えていたので、その逆をすることで周囲に影響を与えられると思っていました。

そのおかげで学級委員やバスケ部部長が務まったのかどうかは結局わかりませんが、在り方として自分にパワーをくれた考えだと思います。

その他に私が好きでやっていたのは読書感想文や作文です。自分の考えを文字に起こすことで自分の思考が整理される感覚があり、書きながら新たな発見があることも実感していました。

正解が求められる国語は大学受験の時まで苦手という呪いにかかっていましたが、作文はこの頃から書くのが好きで、一度だけ学年集会でスピーチをしました。緊張がありつつも、話しながら新たな気づきがあったり、終わった後には高揚感が得られた初めての経験でした。

16~18歳:権威への従属の極大化による組織運営の崩壊

高校は第一志望の公立高校に推薦で入学しました。父と同じ高校でバスケ部ということで、バスケ部のOB会の先輩方からはかなり期待されていたように思います。自分の代になるまでは順調で、1年生からユニフォームをもらい、2学年上の先輩方が引退するとスタートで使ってもらうことになり、顧問の先生方や先輩方の辛抱、同級生と後輩のサポートのおかげでなんとかやっていけました。ただ、自分がキャプテンになってからは今でも悔いるほどにチームをまとめ切ることができませんでした。

この時期の私は兎にも角にも権威への従属が無意識に起こっていたと、今振り返ると感じます。15年間それで生きてきたいわゆる「人の顔色を窺ういい子ちゃん」が自由な校風の中で自分の頭と意志を使ってやりたいことをやるという学校に来たときに何もできていなかった。本当の意味でその文化に溶け込めていなかった3年間でした。

その無意識が、顧問の先生に言われたことだけは忠実にやろうとするがチームメイトの意見は聞き入れないし自分の頭でも十分に思考しない、「ヤバいキャプテン」を作り上げました。

今振り返ると、高校バスケ部史上初の親子でバスケ部という重圧、結果を出さなければいけないという焦りから思考停止し権威に極端に従属することで責任を放棄していたようにも思えます。そんな人の「背中」を見せられたところで、何も感じないことは火を見るよりも明らかです。

ただ、この苦い経験があっても組織を運営したい気持ちは変わらず持ち続けており、大学でこの経験を生かしたいと思うようになりました。

19~20歳:東日本大震災と終わらない大学受験

高校卒業後、浪人した私は色々な予備校にいっては授業を受けて参考書の問題を解く日々を過ごしました。元々理系だったのを文系に変えたのが1浪目ですが、これはバスケが強い大学でバスケ部に入りたかったからです。当時は青山学院大学と慶應義塾大学が強い時代でしたので、それらを志望校にして勉強をしていました。

この時期の勉強で楽しかった科目は小論文です。課題となる文章を読み解いた上で自分の考えをロジカルに説明できるようになっていく手ごたえがあり、また文章で自分の思考を表現できる貴重な場になっていることにも面白さを感じました。

予備校の校舎内の成績優秀者に名前が載るくらいには勉強しましたが、本番は緊張で頭が真っ白になり、結果は滑り止め含めて不合格。2浪させてもらうことになりました。

東京の予備校に申し込みに行き、鈍行で東京から地方の自宅まで戻る途中に東日本大震災で被災しました。

この被災で感じたことはエネルギーの供給です。自転車で1時間以上かかるIC近くのガソリンスタンドで灯油を買って、それを自宅まで持って行く経験は「エネルギーのありがたみ」や「エネルギーこそが人々の生活を保障するという考え」に至るきっかけになりました。日本という1つの巨大な組織において人として最低限現代的な生活を送るのを保証することこそがエネルギーの魅力です。このベースがあって初めて日本そして世界中が明るい未来を築ける状態になると感じました。

大学受験の2浪目は理系で東大を目指しました。結果はセンターの足切りにはかからなかったものの2次試験で落ち、私立大学に進学しました。この時一番学んでいて楽しかったのは国語でした。予備校の先生に文章の読み方を教わることで自分の国語が苦手という呪いが解けて、元々統一模試で偏差値50程度だった国語の学力が東大模試で偏差値63にまで伸びました。

数学をやらないといけないのに国語をやってしまっていたのは、東大に落ちた原因の一つと言えるでしょう。何やってんだっていう感じですが、そんな感じで滑り止めの大学に進学しました。

21~26歳:組織の和を追いかけた2浪大学生

2浪ののち大学に入学してからは、色々な組織に自分の身を置きつつ、その組織の中でコミュニケーションを取って、輪の外に外れている人は引き戻していくような動きをしていた気がします。

例えば、面識なくとも学科の同級生に1人ずつ、全員に声をかけてメーリスに登録してもらい、学年で飲み会をやりました。2年生の後期までの2年間しか続かなかったものの、みんなが一堂に会してテスト勉強の頑張りを互いにねぎらう光景を見ているのはすごくいい気分でした。

自分の大学のバスケサークルでは幹部の学年の1つ下の時から練習や飲み会などを仕切らせてもらう機会をもらって自分なりに円滑に練習やイベントが進むように自分なりに考えながら動いていました。この頃までには組織運営というテーマが私の欲求の一つになっていたかもしれません。

他大学のバスケサークルにも所属させてもらいましたが、そこでは主だって前に出ることなく、ただ後輩のことはその輪から外れていないかを気にかけていました。サークル内の恋愛に憧れた時期はありましたが、やはりチーム全体のことを考えると得策ではないように思えてきて、まっすぐにチームの在り方、こうあるべきだという理想像、イデアをはめ込み、差分を補完するような動きをしていたように思います。

この私の思考や動きを見ていてくれたのか、大学院生になってから女子チームの監督を1年間任せてもらいました。当時は私自身も社会人のチームでバスケをしていましたので、自分の練習をしてから電車で移動し、監督として練習を見る、その後は生活費のためにアルバイト、終わったら徹夜で研究という日々を過ごしましたが、充実した毎日を過ごせました。

印象深いのは、最後の大会の予選で、格下相手に苦戦しているとき、自分の指示した作戦に対して選手がNoと言ってくれたことです。この関係性が出来上がっている事実を以って、「ヤバいキャプテン」の呪い、つまり自分はポジションに就くと組織がうまく回らなくなるという呪いを解くことができました。いまでも選手とマネージャーのみんなには深く感謝しています。ちなみに試合はその選手がNoと言って別の作戦に変えたおかげであっさり勝ちました。ありがとう!

研究室の運営も、誰にも頼まれていないけれど気にかけていました。「学費を払っているのだから研究室に行こうが行くまいが関係ない。どうせ最低限やっていれば単位は出る」という考えはあるのかもしれませんが、「学費がどうとか関係なく、みんなであーでもないこーでもないと言いながら楽しく研究しようよ」というのが私のスタンスでした。

研究室に行きたくなるように感じさせるには何をしたらよいのかを考えましたが、結局はやはり自分がどうあるか、あり方の問題であるという結論に着地しました。研究もバイトもバスケも飲み会も全部やる人が身近にいる、というのは影響力として大きいものになるだろう、そんな自分が発する言葉には耳を傾けてくれるのではないかと思い行動を続けた大学院生活でした。それに加え、相手が何をどのように考えているのかを観察し、コミュニケーションをきちんと取ったこともうまくいった要因です。これにより自分の考えを押し付けずに相手の立場で話を聞く能力がやっと身につきました。

結果として研究室の運営は教授の先生方を巻き込む形でうまくいったと感じています。

27~31歳(現在):自己と向き合う

浪人時代の「エネルギーこそが人々の生活を底から支える」という考えが最後まで頭に残っていて、エネルギー系の会社に就職しました。仕事自体は難しいもの、面白いものなど色々ありましたが、そこでも目に付いたのはチームのあり方でした。チームとしてクリアすべき業務や課題がある中で、業務をどのように割り振り、年次の浅い人に対してどのようなサポート体制を取るかがどうしても目についてしまいました。

配属当初はチームというよりは個人の能力で仕事を進めているような状態だったので、年次が浅かった自分にとっては苦悩の時期でした。もちろんその仕組みによって自分の力がついたという側面もあるため、一長一短なのかもしれませんが。

上席者が異動してチームが変わり、仕事が軌道に乗り始めたころに私は癌を患いました。30歳の冬でした。幸いステージは一番初めの1であり、手術で腫瘍を切除した1週間後には在宅勤務で仕事を再開できる程度ではありましたが、当然ながらこれを放置していたらもっと進行して死に至っていたでしょう。自分の人生で初めて死を身近に感じた機会でした。ただ、あまりにあっさりと手術を受けて退院して、しばらくすると創傷の痛みも消えているのであれは癌だったのか、今でも信じられません。ある意味1回死んでいるとも言えるはずなのにです。

また、術前の入院中にこの癌と向き合い、退院したら何をしたいのかを考えましたが、この命の危機に直面してもなお、「人の役に立ってみんなから喜んでもらえる人になりたい」「自分の名前で生きていける人になりたい」という他人軸で漠然としたものしか見えてきませんでした。

これではまずい。そんな中で見つけたのがMindset Coaching Schoolです。認知科学コーチングにより現状の外のゴールに向かってアクションを続けるクライアントの輝きが眩しく、自分もそんな人間でありたいという極めてSelfishな理由でスクールの門をたたきました。

このように記事を書き始めるのは、私の本音の欲求(コーチングではwant toと言います)が文章を書くことであることだとコーチングセッションを通じてわかったからです。まずは1記事書いてみよう、せっかくなら自分史を書いてみようと思って書きました。

これからどうぞよろしくお願いします!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?