私の中のアーモンド

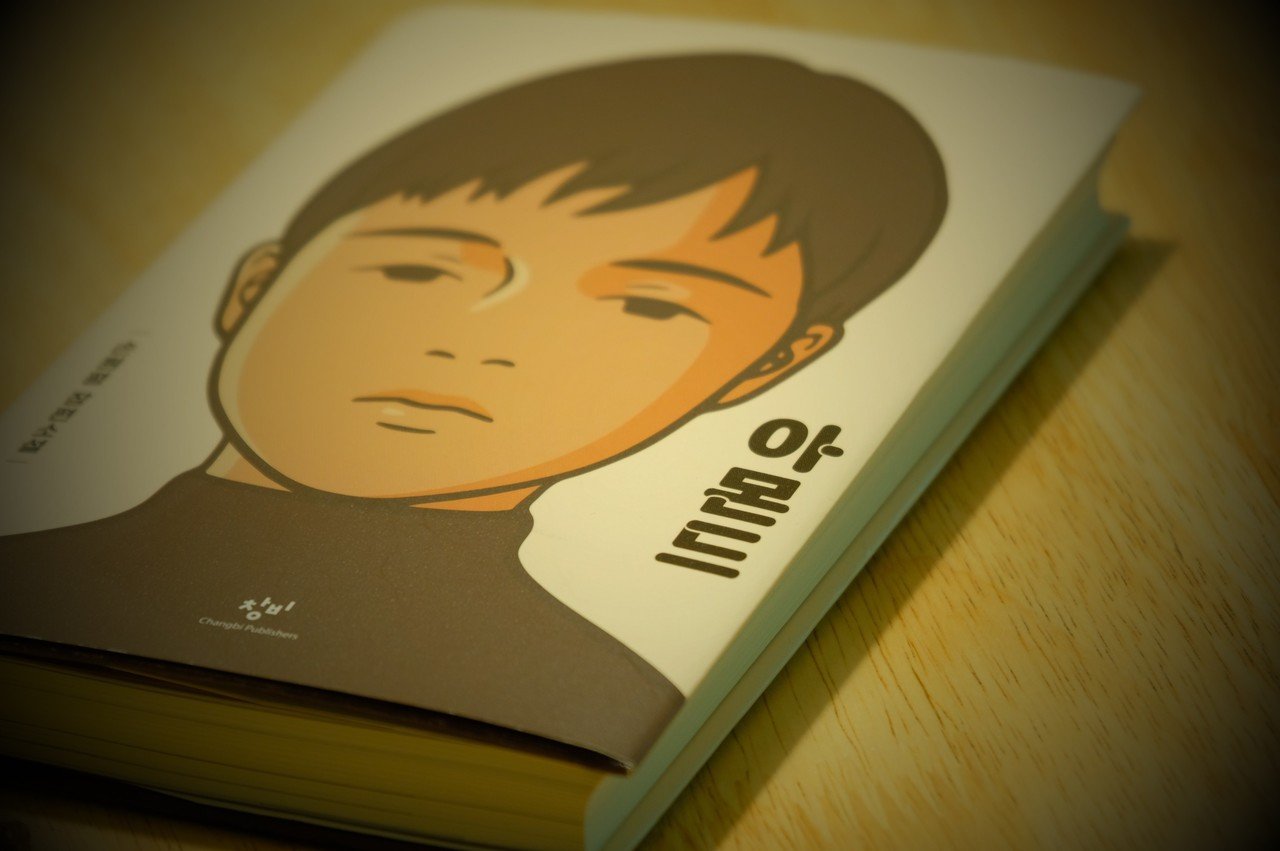

ソウルにある書店に行くたび、その無表情な少年の顔が気になっていた。

大手書店のランキングの上位に入っているのでさらに気になったが、当時は自分の気持ちのもやもやが解けない頃で、あまり暗い感じの本を読みたくなかったのもあり、手は出なかった。

しばらく時間が経っても、まだランキングの棚の一番高いところにある。ちょっと今の韓国で最も売れている本を読んでみようと気軽な気持ちで購入した。調べてみると、日本でも「2020年本屋大賞」の翻訳小説部門で1位になったという。せっかくなら韓国語の語感を感じながらと思い、時間をかけて韓国語で読んだ。もっと理解したくなって、改めて日本語版でも読んでみた。

人は誰でも、頭の中にアーモンドを二つ持っている。それは耳の裏側から頭の奥深くにかけてのどこかに、しっかりと埋め込まれている。大きさも見た目もちょうどアーモンドみたいだ。アーモンドという意味のラテン語や漢語から、「アミグダラ」とか「扁桃体」と呼ばれている。

外部から刺激があると、アーモンドに赤信号が灯る。刺激の性質によって、あなたは恐怖を覚えたり気持ち悪さを感じたりして、そこから好きとか嫌いとかの感情が生まれる――。 ソン・ウォンビョン著「アーモンド」より

主人公のユンジェはその扁桃体が先天的に人より小さいため、刺激が与えられても赤信号がうまく灯らない。喜びも悲しみも、愛も恐怖も感じない。「感情」や「共感」という言葉に実感が伴わない。だから、冒頭にあるような衝撃的で残忍な事件が目の前で起きて最愛の家族を一度になくしても、「恐怖」という感情が乏しいためその状況を見つめて立ち尽くすしかなかった。表紙のような無表情な顔で。

幼稚園の帰り道に発見した過酷ないじめの場面を見て、瀕死の子どものことを店のおじさんに伝えたときも、ユンジェが発した言葉は空回りする。一生懸命伝えていると思っていたが、言葉に感情がこもらないせいで、おじさんがテレビで見ていた「家族娯楽館」の伝言ゲームのように危機的な状況が全く伝わらない。

ユンジェの家族である母と祖母は、そんなユンジェに生きる術を伝えようとする。例えば母は、彼のために喜、怒、哀、楽、愛、憎悪、欲という漢字を探してA4用紙に一文字ずつ印刷し、靴箱や冷蔵庫の扉や枕元に貼り付ける。そして「こんな時はどんな感情か?」というゲームでユンジェにその感情はどんなときに起きるか覚え込ませようとしたりする。

ユンジェは毎日の感情学び特訓のおかげで、学校では問題なく過ごす方法を身につけていく。だが、人は顔で笑って心で泣いたり、本心を隠して建前で話したりするものだ。教育には限界がある。

母は神頼みではないだろうが、三食に必ずアーモンドを出した。アーモンドをたくさん食べれば、ユンジェのアーモンドも大きくなると考えたからだというが、そうならないことは母も知っていただろう。母は息子のアーモンドを大きくするためありとあらゆる手段を講じたが、それはほとんど徒労に終わる。

だが、その非現実的な試みの記憶はずっとユンジェの中に残り続けるのではないか。自分の中のアーモンドは見えないが、アーモンドを見れば母を思い出す「母性愛」の象徴として。それは私にとって、まぶしいくらいの母の愛の結晶に見える。

三人に共通するのは「本」だ。離れて暮らしていたおばあちゃんと一緒に住むことになって、母が営んだのは古本屋だった。活字にあこがれがあったおばあちゃんは、娘にジウン(文章などを「創った」という意味。「ジウン」と「イ」をつなげた「ジウニ」は著者という意味)という名を付け、作家になってほしいと願った。それは自分が送りたい人生だったという。ユンジェも、その時間の匂いがしみこんだ古本というものに愛着を抱いていく。

祖母が亡くなり、母も意識を取り戻さない中、ユンジェは一人で学校に通いながら古本屋を営む。そこからユンジェの自分を知るための新たな人生が始まる。二人の溺愛から離れた彼は、さまざまな人との出会いを経ることで、誰もが何かを抱えて生きていることを知り、それぞれが人生に足りないものを埋めようとしている姿を見ながら、自分のアーモンドを膨らませるための準備をする。

最も大きな出会いはゴニという同級生だった。ゴニは自分とは真反対で「感受性が豊かすぎて、うまく表現できずに暴力に走り、自分を傷つけてしまう荒くれ者」だ。だからこそ、ユンジェにとっては自分を変えるために必要な存在だったといえる。

二人の人生は全てが正反対だった。ユンジェは感情が希薄だが、母と祖母という自分を無条件で愛してくれる存在がいた。そして今はもういない。一方のゴニは、小さい頃に不慮の出来事で両親と別れ別れになり、施設や養子として暮らした後は少年院を出たり入ったりするような壮絶な暮らしを続けてきた。感情が豊か過ぎるゆえ、その思い出はつらく、全てに素直に生きられない。母の死に目には会えず、父と再会を果たすが関係はうまくいかず、冷え切っている。

だからこそ二人は次第に響き合い、お互いの足りない部分を相手から学んで埋めようと思ったのではないか。

ユンジェが求めたのは「普通に生きること」であり、恋とは何か、友情とは何か、なぜ走るのか、人間とは何かという根源的な問いを繰り返す。ユンジェの中に起こるさまざまな「違和感」を作者が淡々と言語化していくことで、例えば恋とは元来こういう「異変」が感覚や体に起こることなのか、と分からせてくれる。

ユンジェが、ユンジェだからこそゴニの本質を見抜き、命をかけてゴニに謝ろうとする姿は、共感は誰でもできるという思い込みから始めるのではなく、共感できないまでも相手をとことん理解しようとすることに意義がある、ということを気づかせてくれる。そしてその自らの努力が、自分自身を理解してアーモンドを少しでも大きくする力になるのだと思う。

人だけではない。ユンジェは自らの店「ジウン書房」で恋心を抱くことになるドラに、こんなことを言うシーンがある。

「僕、いつかは文章を書けるようになるかな。自分について」

「自分でも理解できない僕を、人に理解してもらうことができるかな」

それは、ユンジェが本という存在に囲まれて本を読んで暮らしたこと、そこに祖母や母の本に対する思いが重なって生まれた気持ちではないか。二人はしっかりユンジェの中に生きていて、ユンジェがみんなの夢を叶えようとしている。ここにもこの物語の、一つの大切な救いがある。

母と祖母はユンジェのアーモンドを大きくするために人生のほとんどを費やすが、唯一、二人の好きなことについての記述がある。親子なのに二人は見た目も好みも性格も似ていることろがほとんどない。ただ共通するのは「すもも味のキャンディを口の中で転がす」のが、二人が大事にしている楽しみの一つだったということ。丸いキャンディーの真ん中にはすっと一筋の赤い線が入っている。そこだけが早く溶けて、なめているとへこみの角でよく舌を切ってしまうにもかかわらず。

「でもホント不思議なんだけど、ちょっとしょっぱい血の味が、甘い味と混ざり合うのがたまんないんだよね」

仕事帰り。コンビニですもものキャンディーをみつけて買ってみた。それを口の中で転がしてみる。時にはすっぱく、時には甘く。「アーモンド」を読んだからだろうか、人生に似た味がした。

***

私の扁桃体はおそらく、先天的に人より大きいため、少しでも刺激が与えられると簡単に赤信号が灯ってしまうのだと思う。だからすぐに不安になり、恐怖を感じやすく、何事にも怖じ気づくのだろう。

ネットを検索していて偶然、「HSP(Highly Sensitive Person)」という人のことを知った。HSPとは、簡単に言えば「生まれつき繊細で、感情が敏感すぎる人」で、どの社会にも5人に1人の割合で存在するという。そうかどうかは診断テストである程度は判別できるそうだ。

強い刺激に弱い

人に影響されやすい

痛みを感じやすい

ひとりの時間が無いと我慢できない

ひとりで考えることが好き

よくアートや音楽で感動する

自分らしくありたい

いっぺんに頼まれるのは嫌い

肝心なところで緊張する

これらは設問のごく一部だが、その多くに当てはまった。自分の性格は、小さい頃の両親の離婚などのトラウマが原因と勝手に思い込んできたが、どうも違うのかもしれないと思い至る。

私はこれまでずっと、アーモンドに出てくるゴニのように「強い男」になりたかった。何事にも敏感なこと、すぐ感傷的になること、深く考えすぎることは「悪いこと」であり、改善すべきことだった。だからあまりそれを助長するようなことは避け、強くなるため、リーダーシップを取るにはどうするかなど自己啓発本などもよく読み、自分を鼓舞してきた。

だが、集団生活や、特に仕事での不特定多数の人々と雑談する立食パーティーなどはどうやり過ごすかにいつも頭を悩ます。もちろん意気投合して充実した時間を過ごすこともあるが、根本的にはそういう場が大の苦手だ。

そんな性格の自分が、よく今まで学校生活や社会人生活を過ごせてきたなと思う。その場の雰囲気が悪ければ自分もすぐ落ち込んでしまうし、一般的に人が1受け止める感情を自分は10も20も受け止めてしまうので、調子が悪ければぐったり疲れてしまう。

ある人にとっては小さな刺激も、自分にとっては何倍も大きく感じてうろたえてしまう。人の何気ない一言に深く傷ついてしまったりもする。何事も深く考えすぎるから、すぐに答えが出せない。考えて考えて考え抜いて疲れてしまう……。それもこれも、さまざまな体験で免疫をつけて慣れることで、感情を麻痺させてきた部分が少なからずある。

「アーモンド」には、シム博士のユンジェに対するこんな台詞がある。

「知らなかった感情を理解できるようになるのは、必ずしもいいことばかりじゃないと思う。感情ってのは、ホント皮肉なものなんだ。(中略)道端の石ころを見てみろ。何も感じられない代わりに、傷つくこともないだろ」

残念ながら、私のアーモンドは努力で小さくなるものではないらしい。これからの人生も、この多少肥大しているであろう二つのアーモンドと上手につきあっていくしかなさそうだ。

ただ、「HSP」という言葉を知ったことで、自分が今まで感じてきた自分の人間関係での不器用さや生きづらさの原因が理解できた気もして、ホッとした部分もある。そして、無理しても直らないものは直らないと思えば、この性格とうまく付き合っていく方法を探すしかないと肯定的に捉えることもできるのではないか。

もう一つ知ったこともある。HSPとはあくまでもその人が生まれ持った「気質」であり「少し感度が高い人」という程度に理解してよいということ。また、HSPであるからこそ、うまく使えば人とは違った感情を味わえたり、人のことを深く理解することもできるはずだ。物事を深く考えることも、方向性を変えれば新たなことを生み出す力になるかもしれない。

そう思えば思うほど、この性格に感謝していいのではないかとも思えてくるから不思議だ。この性格を、これから生きていく力に変えることはできないか。そのためには、これまで以上に自分の心に尋ね、先人に学び、若い人に学び、自分の言葉でアウトプットするしかない。いつか、私の言葉が誰かの役に立つ日が来ればうれしい。アーモンドの木が春になると、桜にそっくりな美しい花を咲かせるように。

***

「アーモンド」には、ゴニの実の父であるシム博士が「ジウン書房」にやってきて、妻の最期を看取る実の息子の役割をユンジェに頼むシーンがある。その前に二人が交わすのは、こんなやりとりだ。

満面に笑みをたたえていたけれど、男はなぜか僕をまっすぐに見られなかった。そういう人は何か"不安"を抱えているんだと母さんが言っていた。彼は本を差し出して、値段を尋ねた。

「百万ウォンです」

「そんなにするの?」

(中略)

本のタイトルは『デミアン』だった。

「とにかく百万ウォンです」

それは母さんの本だった。中学生の時から母さんの本棚に並んでいた本。文章を書きたいという夢を抱かせた本。売るつもりのない本だった。

ヘルマン・ヘッセが、ユンジェの母が大切にした小説「デミアン」を上梓したのは1919年で、まだヨーロッパには第1次世界大戦のきな臭さが残っていた時代だった。非戦論を唱えたヘッセは母国ドイツから裏切り者として白眼視され、精神的な平和を失っていたという。それでも、だからこそ文章に生きる人間として書かずにはいられなかったのではあるまいか。

一方で、人々が欲に負けて権力に迎合し、盲目的に命を失っていく世の中に異を唱えた。世界がいったん死に、また新たに生まれ変わろうとしていることも同時に伝える。ヘッセに言わせれば「死なずには、新しいものは生じない」のだ。それは必然のなりゆきとなる。

その手段として、主人公の若きエーミール・シンクレールの苦悩と、人との出会いやそこから与えられる愛を糧にして、自分が自分自身になる道程を描く。それはユンジェが経た道に通じるものがある。

ジウンは、ユンジェがシンクレールのように「自分自身」になることを願っていたのだろう。ユンジェはその母の想いを酌んで、その本を売らないと決めたのではないか。価格を「100万ウォン」と言ったのは、「デミアン」が出版されてから約100年の歳月が流れていたからか?

それにしてもこの小説は徹頭徹尾、自分の心の中に分け入って内なる声を聞くことを求め続ける。その言葉はこの作品の随所にちりばめられている。

たいていのものはいっそ飛ぶことを断念して、法規に従い歩道を歩くことにするのさ。

火を見つめたまえ。予感がやってきて、きみの魂の中の声が語り始めたら、それにまかせきるがいい。

自分自身をさがし、自己の腹を固め、どこに達しようと意に介せず、自己の道を探って進む。

各人にとってほんとうの天職は、自分自身に達するというただ一事にあるのみだった。

そして、デミアンはこう言う。

人類の歩みに貢献した人々はみな等しく、運命に対する用意ができていたからこそ、有能有為だったのだ。

私は到底、ユンジェやシンクレールやデミアンにはなれそうにない。ましや、「アーモンド」の中でゴニが「老い」というものにおののき、ユンジェがゴニの気持ちの例えとして提示したシッダールタのような境地に達することなどあるまい。ただ、「アーモンド」のエピローグにあるように、これからも「人生はそのときそのとき、いろんな味を味わわせてくれながら、ただ流れていく」。私はその旅の中で心に残った風景や思いをとどめ、書き留めていきたいと思う。

***

アーティストには誰にも師があり、大切な先人の作品があり、その芸術はまた受け継がれていく。普遍性のあるものは何十年、何百年とこの世に残り続ける。

米ビルボードのシングルチャート1位という快挙を成し遂げた「BTS」。そのリーダーであるRMは、ジウンが文章を書きたいという夢を抱かせた「デミアン」を愛読していたという。それを下敷きに生まれたのが「WINGS」という曲だということを知った。

「デミアン」の第五章「鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う」には、シンクレールと、彼が心を通じ合わせるピストーリウスとのこんな会話がある。

「ぼくは音楽を聞くのが好きです。もっともあなたの弾くようなぜんぜん制限されていない音楽です。人間が天国と地獄を揺すぶっているのが感じられるような音楽です」

BTSが世界で愛されるのは、その詩に誰もが共感でき、聴く人の心の扉を開くような意志を持った普遍性があるからなのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?