インボイス制度導入まであと半年を切りました

会計士、税理士をITで支援する中小企業診断士の荘子です。

これまで、中小企業のDX、インボイス、さらにはデジタルインボイスについて記事を書かせてもらいました。過去の記事についてはこちらをご覧ください。

今回は制度施行前の集大成として、そもそもインボイスとはなんぞや?という初心者むけのところから、その発展形であるデジタルインボイスの現状について、なるべくわかりやすくお伝えできればと思います。

中小企業診断士の観点としては、まずご自身の事業への影響を確認していただき、さらには顧問先への支援の材料として検討いただければ幸いです。

インボイスとはなんぞや

税金にはその納め方によって「直接税」と「間接税」に区分されます。「直接税」とは、国や都道府県市町村に直接収める税金です。「間接税」とは、事業者を通して間接的に収める税金です。

では、消費税はどちらでしょうか。

我々(=消費者)が、直接、「消費税です」といって消費税を国や都道府県市町村に収めませんよね。ですので「間接税」に分類されます。

では、事業者に支払っている消費税は、どのようにして納付されるのでしょうか。

仕入れ税額控除の仕組み

事業者は、消費者から預かった消費税を納税する義務があります。でも、事業者自体も、消費者に販売した商品の仕入れの際に、消費税を支払っています。ですので、事業者が実際に納付する消費税は、消費者から預かった消費税から、自らが仕入れの際に支払った消費税の差額になります。この考え方を「仕入れ税額控除」と言います。

免税事業者という「特例」

しかしながら、いちいち「預かった消費税」「支払った消費税」を管理するのは煩雑ということで、課税売上高が1,000万円未満の事業者(個人事業者や小規模事業者)は、消費税の納税を免除されています(他にも、納税すべき消費税を簡単に計算できる「簡易課税」という制度もありますがここでは説明を省略します)。

ただ、この免税事業者が「消費税です」といって請求書を発行すると、受け取った側は、その請求の支払い時に「消費税を支払った」と認識しますので、上図の「仮払消費税等」として処理します。この免税事業者に支払った「仮払消費税等」は結局は納付されず、これが「益税」となってしまうわけです。

適格請求書発行事業者制度

この「益税」問題を解決するためには「免税事業者制度」をなくせばよさそうなものですが、なぜかそうなりませんでした。そこでできた制度が、消費税の課税事業者に対し、国が登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)を与え、この番号が記載された請求書の消費税は、仕入れ税額として控除して良いですよ(逆にいうと、登録番号が記載されていない請求書の消費税は控除できない)、というものです(他の記載事項もいろいろありますが、割愛します)。

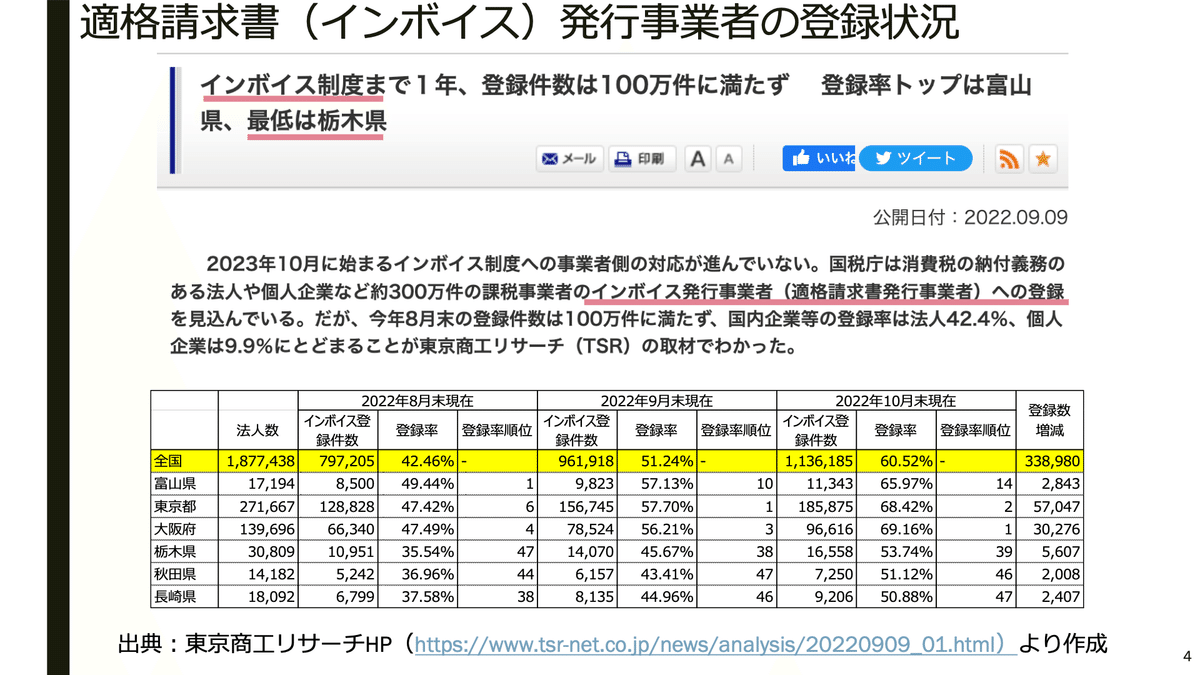

ですので、消費税の課税事業者は、国税庁に対して登録番号の申請を行う必要があるのですが、これが当初は遅々として進まず、不名誉なことに昨年の9月時点で、我が栃木県は登録率最下位の烙印を押されてしまいました。

なお、4月時点の日本全体の状況でみると、法人の登録率は88%、個人の課税事業者は53%とのことです。

激変緩和のための経過措置

いきなり、これまで控除できていた消費税が控除できなくなると、会社の資金繰りへの影響は結構なものとなってしまいます。例えば、出版社など、仕入れ先のほどんどが個人事業者(=作家)の場合、かなりの程度納税額が増えてしまう可能性があるようです。

そこで、今後6年間は、激変緩和措置として、「最終的には全額控除不可としますが、それまでは一定割合は控除して良いですよ」という経過措置が設けられました。

この経過措置がややこしいのは、請求書には10%の消費税が記載されていても、実際に控除できるのはその8割だったり5割だっりするわけで、その処理を請求書の受領側が行わないといけないわけです。

請求書(インボイス)のデジタル化

請求書受領時の作業の省力化、自動化

ということで、請求書を受け取った時の処理が、これまで煩雑になることが予想されます。なので、各ソフトウェアベンダーは、この処理の省力化、自動化を進めています。ひとつは、請求書上の文字を読み取る(=OCRする)ことによる自動化です。

デジタルインボイス

さらにいうと、請求書の作成はもはやデジタルに行われており、受領した側もデジタルに処理しているわけです。その流通過程が「紙」というアナログなわけで、この過程をデジタル化、標準化してしまえば一気に効率化が図れる、ということで、デジタルインボイスの出番です。

現在、デジタル庁がデジタルインボイスを推進しているわけですが、まあまずデジタル庁のHP全体のつくり、説明の仕方がなかなかわかりづらくなっています。「その世界」の到来に向けては、民間企業が相当程度の追加説明を実施し、率先した仕組みづくりを行う必要があると思います。

★2023.6.11 追記★

ということで、実は上の記事は前回までに書いたことのおさらい、まとめのようなものです。今回の記事のアップデートとしては、この、デジタルインボイスに対応した商品・サービスが実際にリリースされている、という点です。

ROBOT PAYMENT

TKC

ほか、デジタルインボイス推進協議会(EIPA)加盟企業からも続々と対応サービスがリリースされてくると思います。

まさに、メールを送受信するような感覚で、標準フォーマットの請求データが流通する時代が近づきつつあります。

実際に普及するかどうかは、それこそネットワーク効果の世界なので、こうして一診断士として情報を提供させていただいています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?