『最長片道切符の旅』を旅する day7 こっこ抱いとるから身が濃いンだ

今日から本州の「片道切符の旅」が始まる。青森から八戸、八戸からは第3セクターの青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道で盛岡の手前の好摩(こうま)へ、好摩から花輪線で大館、奥羽本線で弘前、弘前から「リゾートしらかみ」で五能線を秋田まで。今回、青森、岩手、青森、秋田と巡ったので、文章長いです。

【7日目】青森ー大館ー弘前ー秋田

青森 0522ー0648 八戸 0711ー0833 好摩 1010ー1242 大館 1300ー1343 弘前 1433ー椿山ー1900 秋田

あやうく寝坊して青森駅始発に乗り遅れるところだった。これを逃すと弘前1433発の「リゾートしらかみ」に乗り損ねる。0525起床、5分でチェックアウト。駅前のビジネスホテルでよかった。0530から開いているみどりの窓口に駆け込む。全席指定席の「リゾートしらかみ」の指定席を予約。残り9席だった。Box席の海側後ろ向きの席を確保。あぶねえ。

青森駅ホームには駅そばがあったけど、朝からそばは食えんなあ。朝食はサンドイッチとカフェオレにする。

[備忘録]旅に持って行くもの

・薄手のジャージパンツ 寝間着&室内着&寒いときの下着

・折りたたみ傘 軽いもの

・20万分の一の地図 Mapple

・イヤフォン

青森 0552 特急「つがる2」、特急は速いな。この辺りはもう「乗りつぶし」ているので特急、快速なんにでも乗れる。あっという間に0648 八戸に到着。

八戸から「青い森鉄道」に乗り換える。変則クロスシートとセミロングシートの近代的な車両。元東北本線なので全線電化である。0711 八戸発、目時(めとき)の先で岩手県に入り「いわて銀河鉄道」になる。0800 小鳥谷(こずや)といううつくしい名前の駅を通過。0833 好摩(こうま)到着。ここまでは旧東北本線。

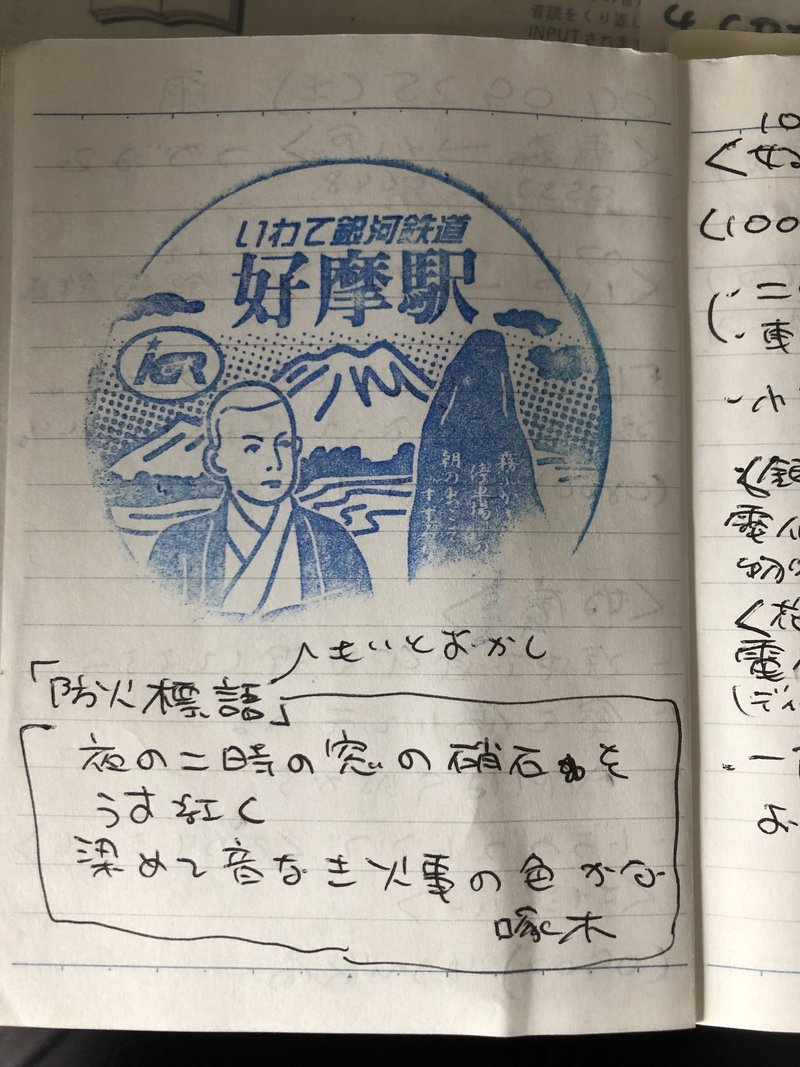

石川啄木の碑が立つ好摩駅で途中下車印を押してもらう。私と同年配のジェントルで静かな毅然とした雰囲気の駅長さんがうれしそうに丁寧に下車印を押してくれた。さて、ここで花輪線乗り換えに1時間半ほどある。雨が降っているので駅で傘を借りて郵便局へ行く。手元がさびしくなってきたので現金を下ろす。地方を旅するときは日本全国どこにでもある郵便貯金が一番安心だな。ここで非常食を調達する。

駅の防火標語もいとおかし。「夜の二時の硝子(がらす)をうす紅く染めて音なき火事の色かな 啄木」 石川啄木は好摩駅隣りの渋民の出身である。この好摩駅から汽車で上京した。

駅前に寅さんに出てきそうな古い駅前旅館「高田屋」がある。今度ここに来ることがあったら泊まりたいものだ(が、現在既に閉館)。

好摩 1010ー1242 大館(花輪線) ここから青森方面に戻る

ここからはJR東日本の路線となる。

いわて銀河鉄道は最新、きれいだ。

・最新車両3輌編成、ロングシート

・電化複線

・ワンマン

・通勤通学買い物客で賑わう

JR花輪線は旧式、くたびれている。

・旧車両二輌編成、ボックス席

・非電化、ディーゼル、キハ52型

・車掌乗車

・客数人

ローカル線に乗るとほっとする。窓外は一面黄金色、取り入れの季節である。

好摩を発車し、東北本線と分かれると、藁葺き屋根が見え、みちのくに来たなと思う。しかし、左窓に見えるはずの岩手山も、その先に連なる八幡平の山々も雲をかぶっている。

もちろん現代では藁葺き屋根の家は全くない。松尾八幡平、4分停車。が、駅前に何もない。トイレ、自販機共に無し。線路脇を水量豊かな小川が流れている。こんな所ちょっとないな。

岩手松尾から急な勾配にかかり、列車は竜ヶ森高原へ向かってゆっくり登って行く。蒸気機関車が走っていたころは、この勾配で精一杯罐を焚き、煙を吹き上げたので、その撮影地としてファンを集めたところである。

竜ヶ森は小海線の清里を淋しくしたような高原の駅で白樺が多い。

先生の本に出てくる「竜ヶ森駅」がない。「岩手松尾駅」もない。後で調べたら岩手松尾は松尾八幡平に、竜ヶ森は安比高原になっていたのだった。無いわけだ。

その安比高原、晴れてきた。赤とんぼが群れを成している。

列車最前列、最先頭の特等席を確保。眠いがちょっとうれしい。狭いがちょっとうれしい。じっと最前列にかじりつく。

蒸気機関車が消えてもぬけの殻になったような機関庫や転車台の残る荒屋新町

荒屋新町。旧操車場、転車台、台形の機関庫が残っている。中規模鉄道模型レイアウトにおあつらえ向きのシーナリーだ。谷間の畑にラベンダーが咲いている。

海外の友人が日本に来るとき、私はいつも二度目は東北に行きなさいと勧めている。花輪線のこの辺りは訪日外国人におすすめしたいコースだ。日本の原風景がここにはあるように思う。

東京(新幹線)盛岡(花輪線)湯瀬温泉(花輪線)大館(奥羽本線)弘前

こんなコースはどうだろう。温泉は湯瀬でも大滝温泉でも乳頭温泉でもいい。

花輪線の中心駅、鹿角花輪(かづのはなわ)に着く。4分停車。お茶を買いに下車。駅前(写真右端)に立ち食い蕎麦屋がある。女子高生が楽しそうに立って蕎麦を食べている。食べたかった。が、魔の4分ではどうにもならん(長万部の一件が頭をよぎる)。

十和田南に着く。この駅はもと毛馬内(けまない)といういい名前だった。そのままにしておけばよいのに、こんな駅名に改称されたのは惜しい。

十和田南、ここで進行方向が逆になる。せっかく確保したいい席を放棄する。その代わり、窓を一杯に開ける。古いキハ58だから出来ることだ。風が心地よい。なんと気持ちがいい休日だろう。1242 大館着。18分の待ち合わせ。

大館駅改札口に「こけしそば」がある。どうしようかな。18分というのも微妙な時間だ。比内鶏の「鶏そば」はうまいに決まっている。が、弘前では乗り換えに50分ある。ここはぐっと我慢だ。

駅のホームで、比内鶏をつかった「鶏樽めし弁当:を売っている。大館名産曲木細工のわっぱを型どった丸桶のような容器に入っている。ほんらいなら迷わず手を出すところだが、このあとの弘前で1時間半も待時間があり、街へ出て昼食をしようと思っているから買うわけにいかない。

が、あとで知ったのだが、大館には花善の「鶏めし弁当」という鉄板駅弁があったのだ。これを逃してしまった。う、うまそうだなあ。予習はしておくべきだな。が、よしんば駅弁を買えたとしてもロングシートで弁当は食えんなあ。だからロングシートは嫌いなんだ。

大館 1300ー1343 弘前(奥羽本線) 青森近くまで戻ってきた。ロングシートのワンマン運転。濃い化粧の女子高生たち。

念のため、弘前駅のみどりの窓口で「リゾートしらかみ」の窓側の席が空いているかどうか聞いてみる。なんと、途中椿山までA席(進行方向窓側)の席が空いているという。ラッキー。五能線は全線ずっと右側が海なので右窓側でないとつまらないのだ。この時点で残り空き席は1席だけだった。人気があるんだなあ。

弘前 1433ー1900 秋田 「リゾートしらかみ」 五能線

「リゾートしらかみ」は青森・弘前から秋田へ奥羽本線、五能線を経由する臨時快速列車である。全席指定、私の席はセミコンパートメントの海が見える窓側の席。

五能線は鰺ヶ沢から能代に近い八森まで、八十キロにわたって日本海に沿う。景色の良さとローカル線の風情とを備えた線区の代表としてこの五能線を挙げる人は多い。たしかに日本海と北国とが合成する寥々(りょうりょう)とした沿線風景は胸にしみ入るものがある。

今日は休日で(だからこの列車も運行してるんだけど)こんなに混んでいるのは明日「白神マラソン」があってそれに出場する人たちなのだ。私の席のまわりは札幌から来たランナーたちだらけ。「ほら北に遠くみえるのが北海道、松前半島」「百畳敷の手前で右に岩木山が見える。五能線で右に岩木山が見えるのはここだけだよ」「青森の町名はひとつだけ除いて「町」はすべて「まち」と読む」など色んなことを教えてくれる。

「リゾートしらかみ」はイベント列車でサービス、サービスが多い。五所川原、鰺ヶ沢間では、男一人少女二人の津軽三味線のコンサートがあった。いやまあこれはすごいもんですねえ。このビートの効き方。こりゃ世界のロック界に通用するわ、と思った。

この五能線、二年前の冬、乗りに来たことがある。寒い所は寒い時期に、というのが旅の常識。この時は地吹雪で海は大荒れ。とてもホームに出られる天候ではなかった。線路は雪に埋まって雪原を渡っているようだった。今回はゆったりと晴れて穏やかである。雪と風と荒波がないとこんなにも印象が違うものか。うららかな海である。

百畳敷にあった看板「飲んだら泳ぐな!」 いや、確かに。

五時すこし前、夕日の下端が水平線に接すると、日が沈むという表現そのままに、たちまち海中に没した。もうこれきり二度と現れないぞ、と言うかのような沈み方である。

本日の日の入りは1733、堂々たる豪華な夕焼けであった。(写真は深浦町観光サイトからお借りしました)(いや、でもこのくらいすごかったのよ)

椿山でランナーたちがどっと降り、列車はいっきにがら空きになった。東能代で日が暮れる。きれいな十三月夜が出た。秋田 1900着。朝0522から1900まで11時間半の列車旅だった。長かったなあ。

今回も宿泊は「駅前のビジネスホテル素泊まり」「飯は地元の居酒屋」の必勝パターンである。(朝メシはどうせ始発に乗るので食べられないから付いていてもしょうがない) 駅のすぐ前の宿に荷を置いて夕食に出る。本日は秋田で一番と言われる居酒屋「酒盃」。

頼んだものは「タイのコスザケ(骨酒)」(鯛の頭に塩を振って焼いて酒で煮込んだもの、最初はなんだか分からなかった。コツザケだったのね)「秋刀魚の中落ち胡麻油和え」(これはうまかった)「ブダイの一夜干し」「生どうふ」「いぶりがっこ」 隣の席の老夫婦に当店オリジナル「酒盃」をご馳走になる。すっきりしてボディがあるおいしい酒だった。本日の夕食、¥3,675也。

酒盃の親爺の話「今年の夏は暑づくて米もよかったンだが、この台風でやられてヨ。塩害だネ。浜の方は全滅ヨ。山の方はいぐらがいいども」「ハタハタは12月になってがら、20日まで。その頃は色が黒いのさ。こっこ(卵)抱いとるから身が濃いンだ。なんも、塩もつけねで焼いて、醤油を二、三滴たらして食べれば、これはたまんねえ。クリスマス過ぎたハタハタは、ばばハタっつうてうまくねえンだ(笑)」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?