日本インフラの体力診断-街路空間-

土木学会事務局です。

土木学会では、インフラ健康診断・日本インフラの能力診断との組み合わせで、日本のインフラの「強み」「弱み」を総合的に評価する資料・データとして活用していただくよう、インフラの体力診断を行い、2024年6月17日に第四弾となるレポートを公開いたしました。

本記事は、インフラ体力診断のページに掲載したPDFレポートの内容から、街路空間WGの内容をnote向けに再構成したものです。コラムや脚注、参考資料等省略している部分やリンク等を追記した部分がございます。詳細は「日本インフラの実力診断」のページに掲載しているPDFをご確認ください。

0. はじめに

道路は、元々は歩行者のための空間であった。江戸時代を振り返ると道路を利用していたものは、歩行者、駕籠舁き、子供の遊び、大道芸、立ち話、商品の販売、背負い荷や天秤棒をかついだ商人、大型の荷物を積んだ大八車を引く人、馬や牛の背に荷物を乗せて引く者などである。移動速度は低く、また、立ち留まる者も多く、道路の全幅を歩行者が利用していた。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

明治になって馬車利用が普及するようになると、多くの道路では様々な交通手段が道路空間に混在して共有していた。ところが、自動車が出現すると、銀座や日本橋などの大通りでは車道と歩道を区分するようになった。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

昭和30(1955)年代には非幹線道路で子供が道路で遊ぶ姿が多く見られた。ところが、その後に自動車交通量が急増すると道路整備が間に合わず、幹線道路は自動車で溢れ、歩道や路面表示もない非幹線道路に自動車が通るようになった。歩行者は徐々に道路端に追われ、狭い空間に押し入れられるようになっていった。この時代に、市街地は急速に自動車が走行しやすい構造に改造されていった。

昭和33(1958)年に道路構造令に一元化されるまでは街路構造令が道路設計の基準として用いられていた。街路構造令における歩道の幅は、片側歩道の幅員を道路幅員の6分の1以上とし、植樹帯や広場を設けるなどの規定があり、名古屋市の久屋大通、大阪市の御堂筋など、都市が誇る道路空間の形成に貢献した。当時の道路構造令では歩道幅員2.25m(1.5mに縮小可)以上など、最低値が規定され、この時、街路構造令が持っていた、人が歩く・集まる、歩道と車道の空間分割調和などの道路空間形成に関する思想が失われた。

欧州都市では馬車が普及していたことや道路が排水溝として利用されていたこともあり、都市内道路には歩道が設置されるのが原則である。狭い道路は一方通行にして歩道が設置されている。しかし、わが国では、狭い道路でも二方向交通を維持することに拘りが見られ、自動車が走行する空間や駐車空間の確保が優先され、歩行者空間が狭い。多くの非幹線道路は歩道が整備されないまま放置されており、歩道整備の必要性も多くは語られなくなっている。

わが国の道路史と題された書物を見ると、古くは五街道、新しくは国道などの主要幹線道路、さらには高速道路の整備に関する記述が多く、歩行者空間に関しては皆無あるいはわずかな紙面しか割かれていない。過去には、歩道整備の効果について自動車交通の速度向上を強調していた時期もあり、また道路整備の効果は自動車交通の円滑化で説明されてきた。道路整備の努力が自動車を円滑に走行させるための幹線道路整備に注がれてきたという印象が強い。

昭和50(1970)年代になって、様々な生活道路の交通安全施策、例えば、コミュニティ道路の整備、ロードピア事業、コミュニティ・ゾーン形成事業、あんしん歩行エリアの整備、ゾーン30およびゾーン30プラスの整備などが行われてきた。しかしし、いずれも事業箇所に重点投資したためにその場所はよくなるが、対象範囲が狭く市街地全体に効果が及ばないという問題を抱えている。

欧州においては、自動車交通の負の影響、すなわち混雑・環境負荷・交通事故が大きな問題となり、これを緩和するために自動車交通を削減し、歩行者優先空間の拡大や自転車走行空間の整備が強調され、わが国よりも先んじて取り組まれてきている。わが国においては欧州の後を追って、その考え方を導入しつつ、制度も整えつつある。しかし、長年に渡って取り組んできた欧州と比較すると、歩行者・自転車空間の整備についてはまだまだ端緒についたところであり、歩行者等の利用を意識したような道路空間の整備や道路性能の高める努力は甚だ遅れていると言わざるを得ない。このような動きを契機として、行き過ぎた自動車交通を抑制し、自動車に奪われた公共空間を歩行者に取り戻すことを目指して、住民・自治体・道路管理者・公安委員会・警察などの関係者が協働して歩行者・自転車空間の拡大整備に努力するべきある。

わが国では、歩行中・自転車乗車中の事故の割合が主要国と比較して大きく、安全性の向上が喫緊の課題となっている。また、暮らしの質を高めるために、自動車に対する不安から解放され安心して過ごせる歩行者・自転車空間の形成が求められている。これらの視点から、歩行者・自転車に着目し、主に都市内道路(街路)を対象として国際比較を行い、わが国における今後の道路整備の課題を明らかにする。

1.わが国における都市内道路の課題

1.1 歩行中・自転車乗車中の交通安全性向上

わが国では、歩行中・自転車乗車中の事故の割合が海外の主要国と比較して大きい。交通事故死亡者数に占める割合も大きく、特に、近年は高齢者の交通事故死者数が目立って多くなっている。歩行者と自転車利用者の交通安全性を高めるべきである。

(1)わが国では歩行中・自転車乗車中に交通事故で死亡する人が多い

わが国の道路交通は主要国の中でトップクラスの安全性を誇っている。しかし、依然として1年間の交通事故死亡者が約2.6千人)である。さらに安全な道路に改良することが求められる。

状態別に見ると、自動車乗車中の場合は主要国の中で最も安全であるが(図1-1-1②左グラフ)、歩行中・自転車乗用中の場合は先進7カ国の中で2番目に危険である(図1-1-1②右グラフ)。近年は交通事故による死亡者数が減少する傾向にある。しかし、歩行中、自転車乗車中の死亡者数は、自動車乗車中の死亡者数に対して減少速度が低い。

事故データ出典:The International Road Traffic and Accident Database (IRTAD)、2021

人口データ出典:世界の統計2023、総務省

注1:先進7か国(G7)に含まれる国が比較対象

注2:自動車には自動二輪車を含む

注3:都市内道路のみではなく、全国の全道路を含むデータ

2012年から2022年の10年間の状態別死者数の変化を見ると、自動車乗車中死者数は約40%に減少している。しかし、歩行中、自転車乗車中死者数はそれぞれ約58%、約52%に減少するにとどまっている。

状態別交通事故死者数構成比を見ると、歩行中・自転車乗車中の死者数がそれぞれ35%、16%、両者で過半を占めており、先進7カ国の中で最も構成比が大きい。

データ出典:The International Road Traffic and Accident Database (IRTAD)、2021人口データ出典:世界の統計2023、総務省注1:先進7か国(G7)に含まれる国が比較対象注2:自動車には自動二輪車を含む注3:都市内道路のみではなく、全国の全道路を含むデータ

(2)近年は高齢者が歩行中に交通事故で死亡する数が目立っている

近年は高齢者の交通事故死者数が目立って多くなっている。令和4(2022)年における高齢者(65歳以上)の人口比率は29%であるが、交通事故死者数に占める高齢者の比率は56%に上っている。さらに、10歳単位で区分された各年齢階層の10万人あたり交通事故死者数は80歳以上では5.9人であり、これは30〜39歳の1.1人の5.4倍である。交通事故で死亡する可能性が高齢になる程大きく、特に歩行中の交通事故死者数割合が大きい。

事故データ出典:「令和5年交通安全白書、内閣府」を加 工

高齢者率出典:総務省統計局ホームページ

注:都市内道路のみではなく、全国の全道路を含むデータ

1.2 人を優先する道路空間への転換

道路は、交通のみならず、景観の形成、コミュニティ形成等のための空間を提供している。道路は古来人々の交流やコミュニケーションを育む場であった。子供が遊び、大人が立ち話を行う光景がかつては至るところで見られたものの、モータリゼーションにより失われてしまった。道路を通じた人々の「幸せ」の実現について改めて考えたとき、道路を人々が滞在し交流できる空間に「回帰」させ、人を優先する道路空間へ転換することが現代において求められている。

旅行、散策、健康のためのウォーキングやランニング等、「楽しむ移動」が増加している。これに加え、人が滞在したり休憩したりできるビュースポットやベンチ、オープンカフェ等が道路上に現れ、また、公園と一体化した道路も出現するなどの「楽しむ滞在」も増加しており、人がより外出したくなる道路空間が生まれている。

「道路に関する世論調査、令和3(2021)年調査」において、「道路空間とその沿道を有効かつ快適に活用していくためにどのようなことが重要だと思うか」と質問している。この調査結果によると、歩行者空間や自転車通行空間に対する要望は10項目中それぞれ2位と3位であり、上位を占めている。このように現在萌芽し将来に拡大するニーズに応えて、道路は整備されるべきである。

2. 道路における歩行者空間の拡大

2.1 歩道整備の推進

欧州の都市ではほとんどの道路に歩道が設置されている。一方、わが国の都市においては幹線道路においても歩道がない道路が多く、市町村道では大部分の道路に歩道が設置されていない。また、電柱が歩道上に設置されており、歩行空間をさらに狭くしている。わが国の都市の道路面積率は欧米都市と同程度であるが、道路幅が狭く延長が長い特徴がある。歩道設置が難しい道路が多いが、欧州では一方通行とするなどの工夫が見られる。今後は、幅員が広い道路については積極的に歩道を整備しつつ、歩道設置が困難な狭い道路については、自動車の走行を抑制するなどして歩行者の安全性を高めることが求められる。

(1)歩道設置率が低い

幹線道路の歩道設置率を見ると、大ロンドン(814万人)では99%であり、ほぼ全ての道路に歩道が設置されている。わが国の都市を見ると、大阪市70%、名古屋市83%であり、幹線道路の大部分に歩道が設置されているが、大ロンドンに比較すると設置率が低い。

非幹線道路の歩道設置率を見ると、大ロンドンの97%に対して、わが国の都市は、大阪市24%、名古屋市32%である。わが国の都市においては非幹線道路の歩道設置率が低いことが分かる。

データ:2020 年道路統計年報、2015 年道路交通センサス、Quantifying and Mapping Streetspace, 2019, Nicolas Palominos (University College London)他において作成されたデータを分析・集計

(2)延長が長く幅が狭いという特徴があるため、歩道設置が困難な道路が多い

わが国の都市と大ロンドンの非幹線道路の道路幅を比較すると、大ロンドンではほとんど(98%)の道路が幅員5.5m以上である。これに対し、わが国の都市では幅員5.5m以上の道路は少ない(大阪市37%、 名古屋市38%)。わが国の都市では幅が狭く歩道の設置が困難な道路が多い。道路幅が狭い場合、欧州では一方通行にして歩道を設置するなどの工夫が見られる。

データ:2020 年道路統計年報、2015 年道路交通センサス、Quantifying and Mapping Streetspace, 2019, Nicolas Palominos (University College London)他において作成されたデータを分析・集計

(狭い道路は一方通行にして歩道を設置している)

撮影:公共計画研究所

道路面積率を比較すると、わが国の3大都市と欧州主要都市は同程度である。道路の面積率が同程度で幅が狭いことから、わが国の都市の道路は幅が狭く延長が長いと理解できる。

道路面積率の比較

データ:各都市資料

東京都区部では区画が小さく高密度に細い道路網が配置されている。一方、ロンドンを見ると区画が大きく、密度は低いが、幅が広い道路網が配置されており、緑地が多いことが分かる。

(3)電柱が歩道を狭くし、電線類の地中化を進めているものの進捗が遅い

わが国においては電線類の地中化事業を推進しているものの、各国主要都市と比べ、地中化率はまだまだ低水準である。電線類の地中化を強力に進めることが求められる。

主要都市の電線類地中化率 (電線類が地中化されている道路の延長割合)を比較すると、パリ、大ロンドン、香港、シンガポールでは地中化率がほぼ 100%である。これに対し、東京都区部は道路延長の8%、大阪市は同6%と低水準である。

国土交通省道路局資料を基に土木学会作成

路上にある電柱が狭い歩道をますます狭くし、歩行者・車椅子・ベビーカーなどの通行 の安全性を阻害している。電線類が地中化されると、歩道上の電柱が取り去られ、歩行空間が広くなる。

資料:国土交通省道路局

資料:国土交通省道路局

2.2 通学路の安全性向上

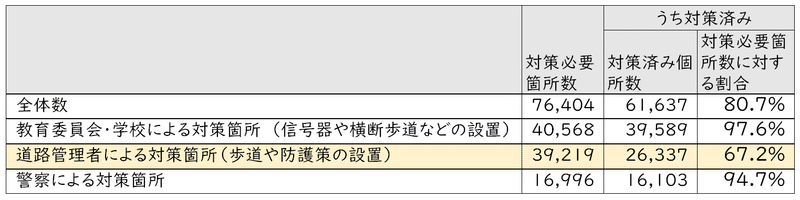

わが国では自動車が走行する狭い道路が通学路とされていることが問題視される中で、全国の市町村立小学校の通学路について交通安全施策が進められている。令和3年合同点検に基づく要対策箇所のうち、道路管理者が対策を行う箇所について令和4年12月末時点で約67%が対策済みである。しかし、依然として約33%の残箇所がある。米国では学校周辺の道路の交通安全対策実施の手引きが整備され、対策実施が法律で義務化されている。このような取り組み例なども参考にして、通学路の安全性を高めていくことが求められる。

(1)通学路の交通安全対策が進められているが残箇所が多く、早急な対策実施が求められる

わが国では、狭い道路を自動車が走行する。このような道路が通学路とされている場合が多く、生徒や住民の安全を脅かしている。令和3(2021)年6月に千葉県八街市で、下校中の小学生の列にトラックが衝突し、5名が死傷する交通事故が発生した。これをきっかけとして、文部科学省、国土交通省、警察庁が連携し、全国の市町村立小学校の通学路を対象として交通安全施策を進めている。

令和4(2022)年12月末で道路管理者が対策を行う箇所のうち約67%が対策済みであるが、依然約33%の残箇所がある。通学路における合同点検結果に基づく対策 箇所は、いわば緊急整備対象箇所である。緊急整備対象箇所ですら対策済み箇所が7割に満たない。実際には交通安全上の問題がある通学路はもっと多数あると考えられる。このため、さらに本格的な調査を実施し、子供の安全にとって本当に望ましい道路空間の整備を検討し、さらに対策を進め、通学路の安全性を高めていくべきである。

(2)米国では手引きが整備され、学校周辺道路の交通安全対策の実施が義務となっている

ニューヨーク市行政法は学校付近において交通安全施策を実施することを義務付けており、交通安全性を高め、歩行者にとって快適な空間を創出することを目的として、学校低速区間(School Slow Zone)を指定している。現在約900の道路区間が指定されている。「学校」と表示した標識、歩行者安全島、自転車通行空間、右左折車線、信号などの交通安全施設を設置し、また速度制限を20マイル/時(32km/h)に低下し、スピードハンプを設置する場合は15マイル/時(24km/h)に低下する。

①出典:NYC DOT School Safety

②出典:3rd Ave and 59th St, School Safety Improvements

2.3 道路の再構築による歩行者空間の拡大

諸外国では車道の削減、車道の地下化、車道の歩行者道路への転換などの様々な手法によって、車道を狭めて歩道を大規模に広げている。わが国においても一部の道路区間において歩道を広げる施策が講じられているが、小規模にとどまっている。諸外国の施策を参考にして、道路の再構築によって歩道を広げる施策が広く行われることが求められる。

(1)車道削減による歩行者空間の拡大が広く行われることが求められる

ア.韓国・ソウル市クァンファムン(光化門)広場

韓国ソウル市都心の幹線道路であるクァンファムン(光化門)広場において片方向の車道が再構築され、大規模な歩行者空間が生まれた(図2-3-1)。この再構築によって歩行者空間が大きく拡大し、車道は6車線が削減され、車道幅が1/2に縮小された。

出典:韓国政府オープン許可資料、韓国ソウル市資料

イ.京都市の四条通

わが国においても歩道を広げた例がある。京都市の四条通では車線を削減して、広々とした歩道を整備し、車椅子やベビーカーも通りやすくなった(図2-3-2)。しかし、海外事例と比較すると、歩行者空間の拡大規模は小さい。わが国では車道削減による歩行者空間の大規模な拡大事例は見られない。車線削減などの手法を積極的に活用して、より多くの空間を歩行者に配分することが求められる。

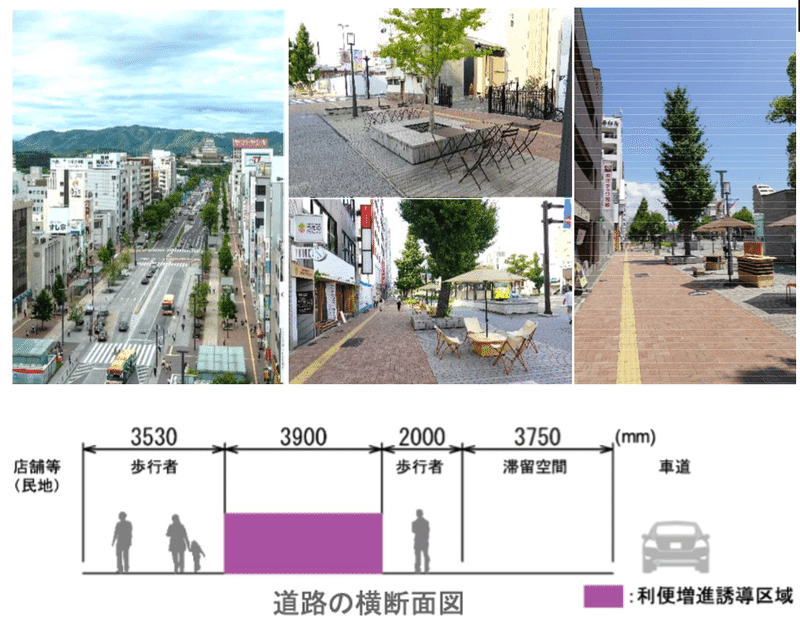

ウ.「歩行者利便増進道路」制度

わが国においては、歩行者が快適に過ごせる空間の拡大を目指して、令和2(2020)年度の改正道路法の施行により、「歩行者利便増進道路」(通称:「ほこみち」)制度を創設した。

出典:国土交通省ホームページ

道路法に基づいて指定する利便増進誘導区域において、椅子・テーブル・パラソル・オープンカフェなどの賑わい創出に資する施設の道路占用が柔軟に認められている。

滞在快適性等向上区域制度との併用により、面的な歩行者空間の形成が期待される。

兵庫県姫路市市道幹第1号線(愛称:大手前通り)の例では歩道上に「利便増進誘導区域」を設定し、テーブル、パラソル、椅子などのストリートファニチャーを設置している。

出典:国土交通省資料

また、神奈川県横浜市(378万人)の国道133号とそれに接続する市道日本大通りにおいては沿道店舗によるオープンカフェを実施している。

出典:国土交通省資料

エ.ウォーカブルなまちづくり

世界の多くの都市で、道路空間を車中心から”人中心”の空間へと再構築し、沿道空間と路上を一体的に使って、人々が集い・憩い・多様な活動を繰り広げられる場へ転換する取り組みが進められている。これらの取り組みは都市に活力を生み出し、持続可能かつ高い国際競争力の実現につながっている。近年、国内でもこのような道路空間の再構築・利活用の先進的な取り組みが見られるようになってきた。この背景のもと、国土交通省では道路空間の再構築・利活用に関する様々な取り組みを推進している。

出典:国土交通省 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりHP

出典:ウォーカブルポータルサイト 第5回マチミチ会議 都市局街路交通施設課資料

出典:国土交通省 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりHP

(2)幹線道路の地下化による歩行者空間の拡大

海外諸国においては幹線道路を地下化して歩行者空間を創出した例が見られる。例えば、ノルウェーのオスロ(68万人)では、構想後約60年を経て、港と市街地の間を通る幹線道路を地下化し、地上を歩行者とトラムの空間として整備した。整備後は商店とレストランが集積し、賑わっている。わが国においても歩行者空間を拡大する一つの方法として、道路の地下などの空間を立体的に活用にすることも検討していくべきである。

出典:オスロ市資料、公共計画研究所撮影

(3)幹線道路を歩行者空間に転換

諸外国の都市には自動車が通る道路を歩行者・自転車専用空間に転換している事例がある。フランス・パリ(221万人)のセーヌ川沿いでは、自動車専用道路が歩行者・自転車専用空間に再整備された。現在は、自動車に脅かされることなく全幅員を歩行者や自転車が利用している。また、歩行者空間化後には歩行者が快適に過ごせる多くの施設、例えば、売店、椅子、テーブル、遊具、トイレ、コンテナを改良したレンタルルームなどが設置されている。

(株)公共計画研究所撮影

(4)道路局所を歩行者空間に転換

欧州都市においては小規模な箇所を対象にして、少しずつ歩行者空間を拡大している。環状交差点を閉鎖する、交差点の車道を狭くして歩道を広げる、一部の道路区間を通行止めにするなどの工夫例がある。わが国においても駅前空間の拡大などが行われている。

2.4 道路のバリアフリー化の推進

高齢者、障害者等の移動性、施設利用の利便性、および安全性の向上を図り、これによって公共の福祉の増進に資することを目的として、公共施設のバリアフリー化が進められている。わが国において高齢化が急速に進んでいることを考えると、公共施設の早急なバリアフリー化が求められる。

札幌では、ここ10年でバリアフリーが進んだ。今後さらに全国的に整備を進めていく必要がある。

出典:札幌市資料

出典:札幌市資料

3. 面的な歩行者空間の形成

3.1 面的な歩行者空間を長期的な視点で形成

欧州の多くの都市には中心部に広大な面積の歩行者優先空間が設定されている。最初は1本の歩行者道路が指定され、それを核として長年かけて面積を広げていった。人々が集中する中心地区を歩行者空間化することによって効率的に歩行者の交通安全性を高めているとともに、賑わいのある空間を形成している。わが国ではこのような大規模な面的な歩行者空間は見当たらない。わが国においても長期的な視点を持って、中心地区の面的歩行者空間を整備していくべきである。

(1)デンマーク・コペンハーゲン(64万人)の中心市街地

1962年10月、コペンハーゲン市議会は市庁舎広場からKongens Nytorv広場の間において、1962年の11月17日から歩行者道路の実験を行うことを決議した。そして、2年間の実験は、大気環境の改善、自動車交通排除、多くの歩行者の満足によって成功裡に終わり、市議会は、1964年2月から、実験対象の道路区間を恒久的な歩行者道路とすることを決定した。当時は世界初で、世界で最も長い、延長1.15kmのStrøgetと呼ばれる歩行者道路がこの時生まれた。

1962年には1本の道路のみが歩行者道路であったが、その後、54年をかけて歩行者空間を広げ、2016年には約1.5平方キロの範囲の主な道路が歩行者道路になった。

(2)フランス・モンペリエ(30万人)の中心市街地

1964年に図に紫色で示す1本の短い道路区間が最初に歩行者空間化された。この時は商店主が「車で来る顧客が減り、売り上げが減少することを懸念」して反対した。ところが、歩行者空間化されると徒歩で来る人が多くなり、売り上げが増加した。自動車で来るより徒歩の方が多くの人が滞在できる。その後は歩行者空間化の要望が増加し、徐々に歩行者空間を広げていった。55年後の2019年には新市街地と結合して、中心市街地から川沿いの緑地に続く、連続した歩行者空間を形成している。面的歩行者空間は緑色のエリアに示す東西約2km・南北約1kmの範囲に広がっている。中心部には大規模な歩行者空間があり、その地下には大駐車場が整備されている。ここは歩行者空間整備前には自動車で溢れていた。

注1)緑色で塗られたエリアを対象に自動車の通行を禁止している

注2)中心部から川の間には公園などがあり歩行者空間が連続している

出典:Engagement de 3M pour la mise en oeuvre d'une zone à faible émission, Montpellier Métropole, 2019 (フランス・モンペリエ市資料)に加筆

公共計画研究所撮影

(3)スペイン・バルセロナのスーパーブロック

バルセロナ市(人口160万人、面積101km²)は、人口と自動車交通の増加による都市環境の悪化に悩まされていた。こうした問題に対処するために、段階的に自動車交通を排除し、歩行者を優先し、住民の生活の質の向上を目指す街区を形成することを目的とした「スーパーブロック」を1993年に導入した。将来はスーパーブロックを拡大し、市街地全域に展開することを目指している 。

スーパーブロックの範囲は9つのブロックで形成するグリッド(約400m×400m)が基本である。公共交通をも含む自動車はスーパーブロックの外側を通行し、ブロック内の道路は住民などの地区内交通のみが通行できる。一方通行システム を採用し、また、交差点を直進できないように設計し、ブロックを通過することができない。ブロック内の道路は規制速度が10〜20km/hであり、ブロック内の交差点は広場化された公共空間である。ポブレノウ(Poblenou)地区の例では、歩行者空間が31千m²から54千m²、1.7倍に拡大し、スーパーブロック内に流入する車両台数が58%減少した。一方、周回道路における交通量増加は2%であった。

スーパーブロックは交通の流れを変えるだけでなく、都市の既存の形を残しつつ、公共空間を市民に取り戻すことを目的としている。市民はスーパーブロックの形成を歓迎している。

(全断面を歩行者空間に転換、整備前は車道)

3.2 低速ゾーンを市街地全体に展開して自動車の流入と走行速度を抑制

低速ゾーンは、幹線道路に囲まれた地区に適用され、地区内の道路の規制速度を30km/hや20km/hなどに低く設定すると共に、地区内部には狭さく、ハンプなどの装置を設置する。これらによって、自動車の走行速度を低下させると共に、自動車の地区への流入を抑制する。さらに、地区の入口にスムーズ歩道、ボラードなどの装置を設置して自動車が地区内に流入することを強く抑制する。低速ゾーンは地区内の交通安全性を高めるとともに、自動車が走行することに対する住民の不安を緩和して生活の質を高める施策である。低速ゾーンは国によって呼称が異なり、ゾーン30、30km/hゾーン、20 mph (=32km/h)ゾーン、テンポ30、出合いゾーン(20km/hゾーン)などと呼ばれている。諸外国の都市では広範囲なエリアに適用し、市街地全体の交通安全性と生活の質を高めている。

わが国においても低速ゾーンが実施されている。しかし、わが国の低速ゾーンは市街地のごく一部の面積をカバーしているに過ぎず、交通事故件数を全国レベルで減少させるという観点では効果が限定的である。今後は、低速ゾーンを市街地全体に展開して、効果を拡大することが求められる。

(1)欧米都市では低速ゾーンが市街地のほぼ全域をカバーしている

欧州では1992年にオーストリアのグラーツ(Graz、31万人)において市域の全道路延長の75%を占める住居地域の道路全てに30km/hの最高速度規制が導入された )。また、イギリスにおいては1990年に20mph(=32km/h)規制に関するガイドラインを交通省が発行し、現在では、例えばエジンバラでは市域のほぼ全ての地区に30km/hゾーンを適用している。オランダでは1984年にはすでに30km/hゾーンが存在し、1998年には全国の都市部の道路の約15%、2003年には約45%、2008年には約70%を30km/hゾーンに指定した )。低速ゾーンは欧州全体に拡大し、今では多くの都市で広範囲の市街地を低速ゾーンに指定している。例えばパリを見ると、低速ゾーンが市街地のほぼ全域をカバーしている。

(2)欧州都市においては自動車の流入抑制・走行抑制のために様々な工夫をしている

ここでは様々な工夫の例を示す。オランダ・アムステルダムの市街地では、幹線道路は灰色のアスファルト舗装、自転車通行空間は茶色舗装、生活道路はレンガ等のブロック舗装とし道路機能を色で区分して視覚化している。幹線道路から生活道路へ入る入り口ではほぼ全てスムーズ歩道になっており、自動車は歩道に乗り上げて生活ゾーン内へ流入する。生活ゾーン内にはハンプが多数設置され、自動車は低速度で走行する。

公共計画研究所撮影

図の例では補助幹線道路にライジングボラードを設置し、公共交通と許可車のみが通行する。この例の場合はライジングボラードが路車間の無線通信によって制御され、許可・非許可に応じて自動で昇降する。

公共計画研究所撮影

また、ドイツ・ボンの中央駅近くの生活ゾーンでは、道路中央に大型の石柱を障害物として設置して自動車の走行を抑制している。

公共計画研究所撮影

(3)わが国における低速ゾーンはカバーしている面積が狭く、効果が限定的

わが国における低速ゾーンはゾーン30、ゾーン30プラスと呼ばれている。ゾーン30は最高速度30km/hの規制のみの施策であり、ゾーン30プラスは最高速度30km/h規制に加えて、ハンプなどの物理的デバイスを設置して地区への流入抑制、地区内の走行抑制を強化した施策である。地区(=ゾーン)を定めて、地区内道路に30km/hの速度規制を実施し、ゾーン内における自動車の走行速度を低下させ、ゾーン内の道路を抜け道として通行する行為の抑制等を図る。わが国においてはゾーン30が平成23(2011)年9月に開始された。欧州と比較すると、わが国のゾーン30は開始年が約20年遅い。

令和5(2023)年3月末日にはゾーン30とゾーン30プラスを合わせて全国4,288地区が指定されている。指定地区では標識、路面表示、看板が設置されている。

(4)自動車の流入抑制・走行抑制策はようやく本格的に始まったところである

わが国では、流入抑制策、走行抑制策を施す新たな施策である「ゾーン30プラス」を令和3(2021)年8月に開始し、推進している。30km/hの速度規制に加えて、交通実態に応じて地区内における大型車通行禁止、一方通行等の各種交通規制を実施するとともに、ハンプやスムーズ横断歩道などの物理的デバイスの増設等の対策の更なる充実について検討の上、整備計画を策定し、既存のゾーン30をゾーン30プラスに移行する。令和5(2023)年3月末時点において実施された地区が66地区、整備計画策定済み地区が122地区である。しかし、開始から2年を経たに過ぎず、適用地区が少ない。今後の展開が期待される。

ゾーン30、ゾーン30プラスによって交通安全性が高まるとともに、生活の質が向上することが期待されている。現状では、上記のようにわが国のゾーン30、ゾーン30プラスは市街地のごくわずかな面積しかカバーしていない。大きな施策効果を得るためには、幹線道路と生活道路の機能分化を進め、低コストの施策である低速ゾーンを市街地全体に展開するべきである。

4. 自転車通行空間の整備

4.1 高密度で連続した自転車通行空間ネットワークの整備

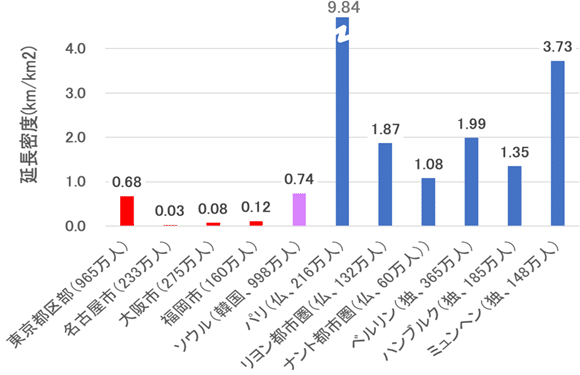

欧州の多くの都市では自転車通行空間が連続したネットワークとして高密度に整備されている。欧州都市と比較すると、わが国の都市の自転車通行空間はネットワークが不連続で密度も低い。わが国においても密度高く、連続した自転車通行空間ネットワークの整備を早急に進めるべきである。

(1)わが国における自転車通行空間ネットワークは密度が低く、連続していない

欧州の都市と比較すると、わが国の主要都市の自転車通行空間延長密度が小さい。東京都区部は韓国ソウルと同程度の面積と人口であるが、東京都区部の方が密度が小さい。

東京都区部の例は、比較的よく計画されている例であるが、自転車通行空間はネットワークが不連続で密度も低い。また、福岡市の自転車通行空間整備路線図を見ても、ネットワークが連続しておらず、整備済み区間(青色)がわずかである。

出典:東京都自転車通行空間整備推進計画、令和3(2021)年、東京都

出典:福岡市自転車活用推進計画、2021年3月

(2)欧州都市における自転車通行空間ネットワークは密度が高く、連続している

欧州では、パリやナントの例のように、連続した高密度の自転車通行空間ネットワークを整備している都市が多い。

4.2 自転車が通行する専用空間の確保

わが国の都市における自転車通行空間は自動車や歩行者との混合交通である場合が多い。混合交通空間も自転車の通行空間であること示す効果はあるが、専用空間の方が望ましい。自転車利用者が安全に、快適に通行できるよう、自動車交通や歩行者交通から分離した専用空間を整備するべきである。

(1)わが国の都市における自転車通行空間は混合交通が多い

名古屋市における自転車通行空間の整備例では、①〜②は自転車専用空間であるが、③〜④は自転車の通行空間が確保されておらず、歩行者や自動車との混在である。

出典:名古屋市自転車利用ワークショップ実施報告、平成30(2018)年

(2)欧州都市においては自転車の通行空間が確保されている事例が多い

欧州都市では自動車・歩行者交通と分離した自転車専用通行空間が多く見られる。

公共計画研究所撮影

(3)欧米都市においては安全で快適な自転車通行空間の確保のために様々な工夫をしている

欧米都市においては自転車利用者の安全性や快適性を高めるためのさまざまな工夫がされている。以下にいくつかの例を示す。

公共計画研究所撮影

5. 総合アセスメント

都市部における人・自転車中心の道路空間を対象として、諸外国の事例、わが国の取り組みをまとめた。これらから、以下のように評価する。

① 道路における歩行者空間

人・自転車中心の道路空間の整備について、歩道の整備に着目して大ロンドンと大阪、名古屋を比較すると、大ロンドンはほぼすべての道路に歩道が設置されているが、大阪・名古屋の歩道設置率は低い。ただし、幹線道路については大部分の道路に歩道が設置されており、非幹線道路における歩道設置率が低いことが明らかになった。わが国の都市内道路は、市街地の区画が小さいことから延長が長く幅員が狭いという特徴があり、新たな歩道の設置が難しい面もある。しかし、歩行中、自転車走行中の事故件数に課題のあるわが国において、交通事故対策の観点からも、幅員が広い道路については積極的に歩道を整備、幅員が狭く歩道設置が難しい道路については、自動車の走行を抑制する対策を講じ、安全性の向上を図っていく必要がある。

電線類の地中化についても、各国主要都市と比較してわが国は低水準である。電柱が歩行空間を狭め、歩行阻害となっている場合もある。また、通学路の交通安全対策についても進められているが、道路管理者が対策を行うべき緊急整備的な箇所が令和4年12月時点でまだ33%残っている。米国では学校周辺道路の交通安全対策の手引きが整備され、対策実施が義務となっており、米国の事例を参考に、早急な対策実施を進めていくべきであると考える。

道路空間の再配分によって道路空間を車中心から人中心の空間へと再構築が進められており、欧州においては地下道路などのインフラ整備と合わせて幹線道路を歩行者空間に転換する事例が見られる。わが国においても、ウォーカブルなまちづくりの取り組みが多くの都市で進められている。国土交通省は道路空間の再構築・利活用に関する取り組みを推進しており、今後もより一層進めていくことを期待する。

② 面的な歩行者空間

欧州の多くの都市には中心部に広大な面積の歩行者優先空間が設定されている。長い年月をかけて面的に面積が広がってきており、低速ゾーンを市街地全体に展開し、自動車がソーン内を走行する速度を抑制している。このことが歩行者の安全性を高めるだけでなく、賑わいのある空間を形成している。合わせて車両の流入抑制策も講じられている。

わが国でもゾーン30、ゾーン30プラスを中心とした生活道路の面的な整備が進められているが、欧米都市と比較して、わが国のゾーン施策が市街地をカバーする面積は小さい。生活道路における暮らしの質的向上にもつながる取り組みであり、都市全体の交通政策として今後も整備を進めていく必要がある。

③ 自転車通行空間

欧州の多くの都市では自転車専用の通行空間が連続したネットワークとして高密度に整備されている。さらに安全で快適な自転車通行空間の確保のための様々な工夫も見られる。

わが国においては網密度が小さく、不連続になっている。わが国においても密度が高く、連続した自転車道ネットワークの整備を早急に進めるべきである。また、自転車が走行する空間の確保もわが国の課題であると言える。わが国の自転車通行空間は自動車や歩行者との混合交通が多く、安全、快適に通行できるように専用通行空間の確保が必要である。

ワトキンスレポートにおいて日本の道路は“incredibly bad(信じ難いほど悪い)”と言われ、わが国は幹線道路を優先に整備が進められてきた。昭和41年に高速道路網計画が定められ、昭和62年に総延長14000kmとなった高規格幹線道路網の整備計画に沿って整備されてきたことに対して、歩行者、自転車を意識した道路空間の整備は甚だ遅れていると言わざるを得ない。特に通学路の安全対策については、緊急整備的なものに限れば7割は整備済みであるが、子供にとって本当に良い道路空間については、まだまだ整備の余地がある。

欧州の事例では、長期的な視点に立って時間をかけて面的に歩行者空間を整備しており、わが国はその考え方を導入しながら制度もつくっているところである。一方で、欧州と違いわが国は道路幅が狭いという課題を抱えており、歩行者、自転車のための空間を整備するためには、自動車交通の利便性の低下が伴うことは避けて通れない。

しかし、わが国にも東京の表参道や大阪の御堂筋など、その都市が誇る道路空間をつくってきた。その後自動車優先の整備が進められた時代を経て、改めて歩行者や自転車のための道路空間の整備に取り組んでいるが、現在は道路管理者だけで整備を進めることは難しい。わが国全体が歩行者・自転車中心の道路空間を作っていくことの目標を共有し、道路管理者、道路利用者、地域住民や沿線の商店主、そして公安委員会、警察といった関係者が協働で取り組み、答えを出していくことが必要と考える。そのプロセスは欧州の手法に習う必要はなく、わが国独自の手法を作っていくことが、将来にわたって道路の文化を創っていくことになるといえよう。

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/