社会インフラとしての「スマートエネルギーマネジメントシステム」の構築に向けて

浅野 浩志

依頼論説

東海国立大学機構

岐阜大学特任教授

内閣府プログラムディレクター

経年火力の休廃止等による電力需給のひっ迫や地政学的に不安定な国際情勢による燃料価格の高騰も踏まえ、リスクを分散するためにも既存の大規模エネルギーインフラを補完する形で、効率的かつ強靭な地域分散型のエネルギーインフラを導入することが望ましい。変動する再生可能エネルギーの出力を含むエネルギーの需給を予測・制御できるデジタル技術や水素・アンモニア等の新たなエネルギーキャリアの安全な利用等、技術イノベーションが進んでいるが、こうした技術を社会に実装するためのインフラの構築が不可欠である。

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、産官学が連携し、規制改革、ビジネス変革、社会実装を推進する5年間の国家プロジェクトである。その第3期が2023年度から開始し、14課題の一つとして「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」が採択され、多くの研究機関、企業、自治体が参画している。本SIP課題では、従来の一建物や街区レベルにおけるエネルギーマネジメントの枠を超え、需給両面のセクター横断で主に再生可能エネルギーを起源とする電気・熱・水素・合成燃料を含むエネルギーの生産・変換・貯蔵・利用の各種情報を活用するサイバーフィジカル空間で高度なエネルギーマネジメントシステム(スマートEMS)を実現することを目指す。

土木分野と関連するSIP課題として、「スマートインフラマネジメントの構築」、「スマート防災ネットワークの構築」、「スマートモビリティプラットフォームの構築」の3つがスタートしており、それぞれ、インフラデータベース、防災デジタルツイン、都市やモビリティのデータとスマートEMSを連携できれば、住民にとって安心でより効率的な社会インフラの構築・運用・保守管理が可能となる。このような多くの分野にまたがるデータ連携とその効果を、分解能の高い電力スマートメーターデータ、人流・車流データ等の実データで構築・検証することもSIPの大きなミッションである。民間が保有するデータを連携するには様々な制約があり、データ提供のメリットを可視化する必要があるが、防災やカーボンニュートラル等公共目的でのデータ利活用には道筋をつけたい。

スマートEMSを社会インフラ化するためには、技術的課題を解決するだけでなく、社会に利用されるインフラとして機能するために必要なルール整備や事業化計画等が重要である。このため、本SIP課題ではエネルギーインフラに関連する規制を担う経済産業省、環境省、農水省、デジタル庁等との連携を目的とした推進委員会を設置している。また、他課題との連携については、各課題を担当するプログラムディレクター(PD)で構成されるPD会議において、データ連携の促進等の議論を始めている。

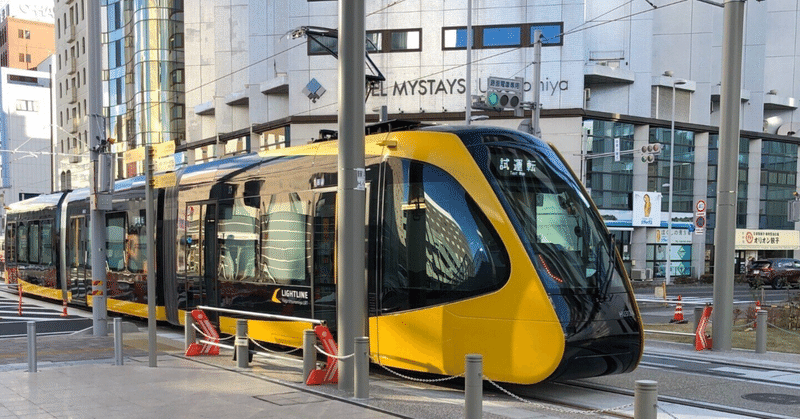

宇都宮市では、駅と工業団地の交通渋滞を解消するため、軌道として75年ぶりに新規開業した路面電車(LRT)を中心に、公共バスの電動化を進め、北関東で豊富な太陽光発電による再生可能エネルギー電力の利用率を上げるゼロカーボンシティを強力に推し進めている。

その核となるのが交通システムとエネルギーシステムを連携させるセクターカップリングを実現するスマートEMSである。本SIP課題では、同市とも連携して開発・実証に取組んでいる。構想するEMSは、電気バスに大きな車載蓄電池を搭載し、大規模災害時の避難所や重要負荷への電力供給を担うことができ、地域のレジリエンス強化にも貢献し、自動車を利用しにくい人々の外出機会を増やし、健康維持にも役立つ、正にウェルビーイングを実現するインフラである。このような住民や社会全体への便益を定量的に評価し、理解してもらうことが、インフラ構築と運用を円滑に進める上で重要である。

セクターカップリング|電力部門を交通部門や産業部門、熱部門など他の消費分野 と連携させることで、社会全体の脱炭素化を進める社会インフラ改革の構想

(高橋洋、都留文科大学、2019、環境経済・政策学会)

誰もがウェルビーイングを享受できるSociety5.0時代の社会インフラを、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラルに加えて、レジリエンス、スマートモビリティ等住民の利便性向上に役立つ再生可能エネルギー中心のエネルギーシステムに移行していくため、SIPでは多様なステークホルダーとエネルギーサービス事業者が持続可能かつ魅力ある地域社会にスマートEMSを展開していく姿を目指している。平常時・非常時のインフラ運用データの連携や解析・活用等、土木学会をはじめ、関係する多様な専門の学会とも協力していきたい。

第204回 論説・オピニオン(2024年5月)

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/