着実なインフラ整備・大阪港夢洲の場合

徳平隆之

論説委員

阪神国際港湾株式会社

大阪・関西では2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)やその後の地域開発を見据えたインフラ整備が本格化しており、今年度中には、万博用地の埋立・盛土が終了し、来年からはいよいよ万博関連工事が始まります。さらに、増大する自動車交通に対応するための夢舞大橋の6車線化拡幅工事も今年度に完了するとともに、大阪メトロ中央線の延伸となる臨港鉄道・北港テクノポート線の工事なども本格化しています。

また、これら夢洲周辺の開発に加え、関西広域でのインフラ整備について、大阪府・市、関西広域連合及び関西経済界、博覧会協会から出された要望を踏まえ、今年8月には、国が「インフラ整備計画」を決定したところであり、今後、財政支援などによる整備促進が期待されています。

大阪港夢洲は、昭和50年(1975)に、大阪市内で発生する一般廃棄物(1区、西部)、浚渫土砂(2・3区、中央部・南部)、建設(公共工事)発生残土(4区、東部)の処分場として港湾計画決定されました。同52年(1977)より外周護岸築造工事に着手、同60年(1985)の廃棄物受入れ開始以降、廃棄物処分場として重要な役割を果たしながら、東部では先行して、大水深高規格の夢洲コンテナターミナルの整備が推進されました。

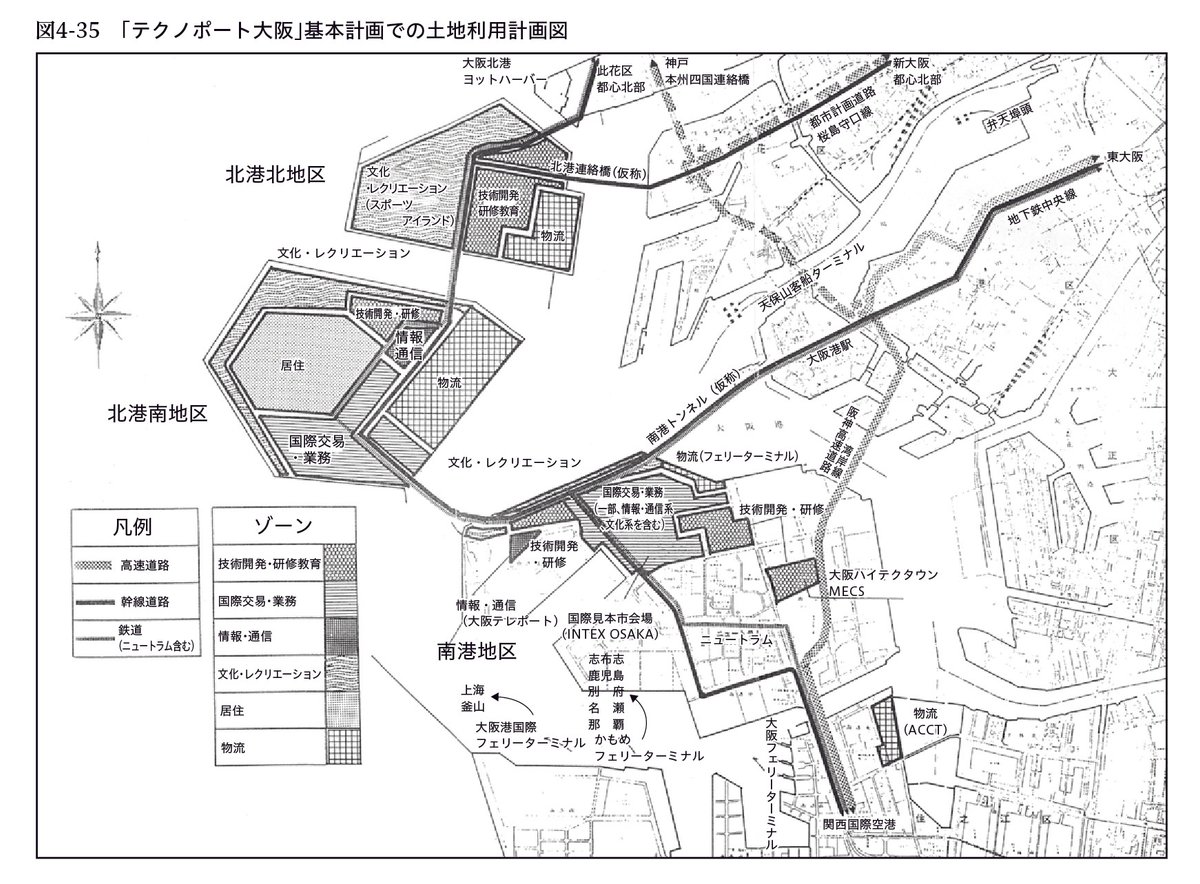

土地利用計画については、経済社会情勢の変化や政策方針により、変遷を重ねており、主なものとして、昭和63年(1988)の「テクノポート大阪」計画では、高機能物流ゾーン、国際交易・業務ゾーンや6万人の居住ゾーンとされました。その後、バブル経済崩壊などを経て、平成13年(2001)には、2008年オリンピック招致を見据えた「夢洲まちづくりのグランドデザイン」が策定され、東部はコンテナふ頭を中心とした流通系ゾーン、西部は水・緑地系ゾーン、中央部は居住系ゾーン(選手村想定)、南部は業務・商業系ゾーンとされました。

さらに、同29年(2017)には、夢洲コンテナターミナルを中心とした国際物流拠点と統合型リゾート(IR)を含む国際観光拠点の形成を目指すべく「夢洲まちづくり構想」がまとめられ、東部は引き続き、物流ゾーン、物流・産業ゾーン、中央部はエンタテインメントなど新たな「国際観光拠点」を形成する観光・産業ゾーン、西部はグリーンテラスゾーンとされています。

交通インフラとしては、夢洲コンテナターミナルの供用にあわせ、舞洲と夢洲を結ぶ夢舞大橋が平成14年(2002)に開通する一方、より一層のターミナル機能強化のために、物流施設が集積する咲洲と連絡するアクセス道路の整備が急がれました。さらに、当時大阪では2008年のオリンピック開催誘致が決定されたことから、急遽鉄道アクセス整備が必要になりました。種々の検討・調整の結果、インフラ部に、埋立地開発者による整備費用の一部負担が導入された臨港鉄道・北港テクノポート線(咲洲~新桜島間)の整備が決定され、海底横断部は、道路と鉄道を併設した夢咲トンネルとして、同21年(2009)に完成しました。残念ながらオリンピック招致とはならず、鉄道事業は一旦休止されましたが、同31年(2019)に再開され、かつて整備した区間は、今回の万博開催および立地が期待されるIRに必要不可欠な交通アクセスとしても活用されることとなりました。

私は大阪市職員として、夢洲の港湾計画やインフラ整備、土地造成の実施段階など様々な場面でその開発に関わり、事業手法や投資計画、整備スケジュールなど、困難な課題に直面することも多くありました。その時々で自問自答を繰り返しながらも、将来の社会資本としての機能発揮を信じ、やるべき仕事に集中して取り組んできて、いま改めて、着実なインフラ整備の大切さを再認識しています。

現在の若手土木技術者の方々も、計画や事業が外部環境の変化で変更を余儀なくされ、それぞれの立場で、様々な場面で思い悩み、プレッシャーを感じたり、時には関係者の理解を得られなかったり、批判を受けたりすることもあると思います。そのような中でも、自身が手掛ける公共インフラは、将来必ず経済社会の発展に役立ち、快適で安全安心な市民生活の実現になくてはならないものになることを信じ、目の前のインフラ整備を粛々と進めることが重要であると思います。

画像出典:「大阪港150年史-物流そして都市の交流拠点-」大阪港湾局 令和3年7月

土木学会 第172回 論説・オピニオン(2021年9月版)

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/