言葉の意味を理解して使っているか?

最近、ハッとさせられたことがあったのでシェアします。

よく「ミッション」とか「ビジョン」とか「バリュー」とか「パーパス」とか「クレド」とか・・・

皆さんは、この言葉の違いそれぞれきちんと説明できますか?

私は全くできませんでした。めちゃくちゃ混同して使っていたように思います。それに気づかされました。

読書は学びの宝庫

それに気づいたのは読書からでした。(最近読書サボり気味だったのですが、やっぱり読書は素晴らしい!計画的に時間を取らなきゃいかんです汗)ある本の中でそれを体系的に説明している一節があり、そこから学びました。で、自分なりに整理してみました。

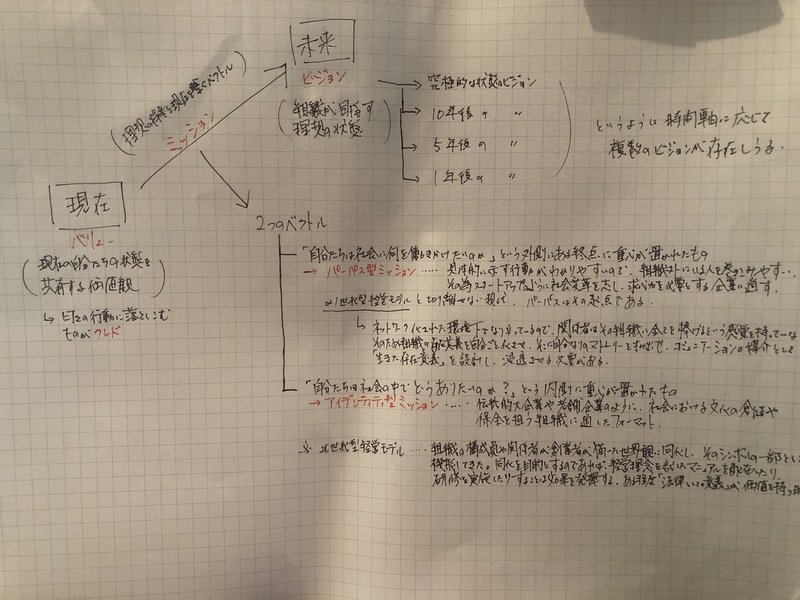

この1枚にまとめることで、自分が今まで使っていた言葉が実はバリューだったということの気づきだったり、ビジョンが明確でない反省が生まれたり、周囲を巻き込んでいくための「言葉」が弱かったりわかりにくかったり。。

非常に大きな学びを得られました。

一貫性を生むために

またこの言葉の定義ができると、その後のあらゆる選択に一貫性が持てるようになってきます。「AorB?」という岐路に立たされた時、言葉の定義があれば迷うことなく「A(orB)!」って決断できます。

その連続によって結果として事業内容や日々の行動や言葉などあらゆるものに一貫性が生まれてくるのだと思っています。そしてそのまた結果として周囲の方々を巻き込む力になっていくのだと信じています。

まだ作業中ですが、ビシッと固まったらHPにてアップさせていただきます。

21世紀型組織の在り方

今回読んだ本の中にはこんな図解もありました。

実は自分が今後創っていきたいチームの在り方そのものがこちらでした。

少し小難しい表現になるかもしれませんが花業界の「価値共創インフラ」

こんな組織の在り方を模索しています。従来通り正社員として周囲の人を雇用するのではなく、JOUROが掲げるミッションやビジョンに共感していただける同志と言える方々とはパートナーとして時にチームを編成し、時に解散し各々がやりたいことに時間を費やす。物理的に離れてはいるけど、根底にあるミッション・ビジョンで繋がっている。そんな組織の在り方です。

イメージが先行していてまだまだ甘々ですが、この図にあるような組織の在り方がイメージそのものです。

今の花業界の現状を創り出しているのは、他でもない業界に関係する人たちの思考そのものです。だからこそその思考をアップデートしていかない限り現象として現れる結果は何も変わりません。むしろ後退していきます。だからこそその思考を変容させていくためのインフラを整備していこうと考えています!(抽象的ですいませんが、具体的に示せるようになったらお伝えします)