【ドイツ語】格があって大変と言うけれど

「ドイツ語の難しさ」の理由として、「格変化があって難しい」はよく聞かれます。

実際、格変化を覚えるのはひと苦労ですし、慣れるまでにも時間がかかります。

ただ、ドイツ語の場合、格変化をするのは冠詞や形容詞で、名詞自身はそこまで変化をしません。

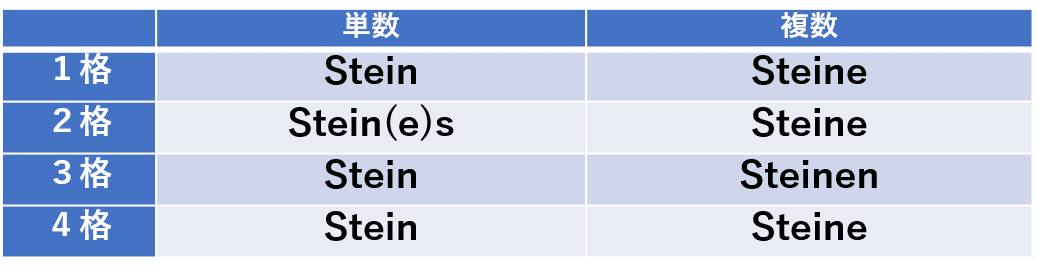

強いて言えば、単数2格(男性と中性のみ)と複数3格に格変化を表す語尾が名詞につきますが、言ってしまえばそれだけで、名詞だけを見ても何格かは分かりにくいのです。

ドイツ語は「格はあるけれど、名詞はあまり格変化しない」言語なのです。

複数形で格変化専用の語尾を持つのは3格「Steinen」のみです。

また、「格変化があるからドイツ語は語順を替えても意味が分かる」と言われることがありますが、それは名詞に冠詞や形容詞が付いている場合です。

それらが付かない場合は、ドイツ語でも文脈なしには意味が分かりません。

①Thomas liebt Hanna.

②Lehrer stellen Studenten Kollegen vor.

③Lukas wurde klar, dass er sich irrte.

①は、どちらがどちらを愛しているのでしょうか。

②は敢えて(所有)冠詞等を使っていないため変な文になっていますが、「誰を誰に紹介するのか」が分かりにくいです。

結局、この場合はドイツ語であっても文脈や語順で判断する必要するしかなくなります。

①なら「トーマスはハナを愛する」(1格➡動詞➡4格と理解)

②なら「学生たちを同僚たちに紹介する」(4格➡3格の順と理解)

です。

あとは、どの単語を強く読むかでニュアンス差を伝えることはできますが、紙面上ではどうしようもありませんね……。

そして③の「Lukas」は3格です。「klar werden」の表現が人間を3格に取ることを知らずに、見た目だけで「Lukas」が何格か判断することはできません。

ドイツ語は格を持っていますが、名詞自体から常に格が分かるわけではないため、「格がはっきりと示されない場合がある」ことは意識すべきです。

なぜなら、「あまりに格を意識しすぎると、冠詞を手放せなくなる」からです。

ドイツ語も英語と同様に、名詞に必ずしも冠詞を付ける必要はありません。

ですが、初級時代に格変化の勉強を一生懸命するあまり、不要なところにまで冠詞をつけてしまう癖が抜けなくなってしまいます。

もちろん、ドイツ語の基礎を学ぶ際には、格変化はしっかりと覚える必要があります。

ですが、学ぶにつれて、「常に格を示す必要はない」ということも念頭に置く必要があります。

むしろ「いつ冠詞を使わないのか」に目を向けるようにすべきなのです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

もし宜しければサポートいただけるととても嬉しいです!