【映画評】イエジー・スコリモフスキ『ザ・シャウト/さまよえる幻響』(The Shout, 1978)

心を病んだ男(叫びで人を殺せるという)の妄想か、それとも、その男に感化された男(音声技師)の妄想か。黒沢清の『CURE』(1997)、『降霊』(1999)、『叫』(2006)に影響を与えているであろう作品。「男」の妄想は、だが、フランシス・ベーコンの絵を介して「女」の欲望へと帰着する。

本作におけるベーコンの絵の引用は、勿論「叫び」という主題が共通していることによる。叫びは人間を「獣」に近づける。獣と化した人間の前に「羊」たる人間は無力であり、羊がいなくなれば「羊飼い」もまたその存在意義を失う。劇中の羊と羊飼いの死は決して偶然ではないだろう。

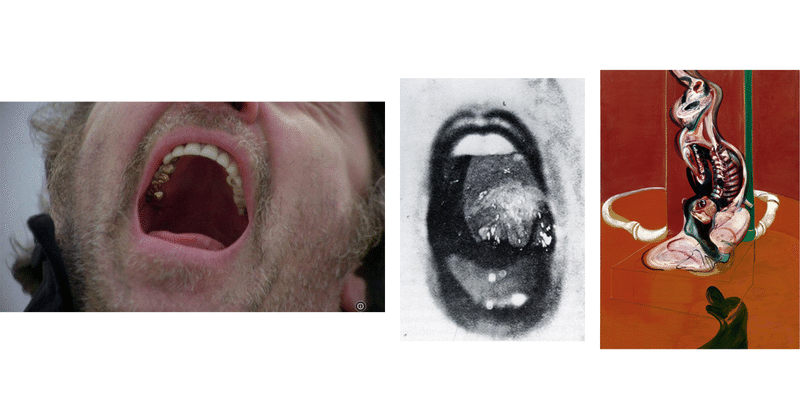

因みにベーコンはジョルジュ・バタイユが創刊した『ドキュマン』6号(1929)をパリで手にした。そこには、ジャック=アンドレ・ボワファールによる叫ぶ女の口元の写真(写真中央)のみならず、エリ・ロタールが撮影したラ・ヴィレット屠場の写真も載っていた。後にキリストの「磔刑」を家畜の屠殺体に重ねるベーコンは、これに叫ぶ口を穿つこととなる(写真右:Three Studies for a Crucifixion, 1944, 右パネル)。

閑話休題。楽器を弾くばかりで自らが叫ぶ主体となれないジョン・ハートは、いとも簡単に叫ぶ旅人アラン・ベイツに支配されてしまう。これに対し、妻のスザンナ・ヨークは、ベイツとの性交を通じて、あるいはベーコンの絵にその身を重ねることによって叫ぶ獣、叫ぶ肉塊と化し、ベイツの支配力をも無化してしまう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?