幸せとは体温である「うみべのストーブ」大白小蟹 レビュー

「大白小蟹」という広東料理のような名前の漫画家さんのデビュー作。名が体を表すように美味だった。大胆な仮説を承知でこのマンガ短編集を説明するとすれば、このマンガは幸せとは「体温」、「誰かと体温を交換すること」であると語っていると思う。

その理由を説明する前に、短編集の概要をまとめて紹介しておきたい。「うみべのストーブ」では彼女との同棲生活が一年で破綻してしまった主人公スミオが一人暮らしのときから使用していた電気ストーブと海の景色を見に行く。「雪子の夏」はトラック運転手が大雪の高速で出逢った雪女とと友達になり花火を見にいく。「きみが透明になる前に」は夫が不慮の交通事故で透明人間になって、妻は再び一緒に生活を続ける中で夫に対する気持ちを改めて自覚する。「雪を抱く」は大雪で帰りの電車が運休となってしまった主人公の女性が偶然知り合った女性と始発待ちの夜を明かし、銭湯に出かけ自分の身体(妊娠中)という不自由さと自由さを再認識する。「海の底から」は小説を書くという夢を抱きながらも息のつまる仕事の日々の女性が、先を行く友人の近況に焦りながらも、夫のアドバイスで小説を書き始める。「雪の街」は大切な女友達が死んでしまった主人公の女性が友達の働いていたファミリーレストランで、女友達の親友と称する男性と女友達を追想しながら雪の街を眺める。「たいせつなしごと」ではオフィスでの退屈な仕事の合間に、隣のビルからの光に感動した主人公がビルに太陽光を反射させる鏡を設置する仕事につく。

体温とは文字通り、身体の温度であって、また心が満たされた状態を想定している。温度が高い方が良いのかといえば、熱すぎて、冷やしたほうが良いこともある。そこで誰かと接して体温を交換すれば良い。果たして、「うみべのストーブ」の主人公スミオは35℃台で、彼女のえっちゃんは平熱37℃なので、「二人で足して割ったらちょうどいいね」と一緒に暮らすことになるのだ。しかし、えっちゃんは言葉が足らないスミオとの生活ですれ違いを感じてしまう。予告なしで、誕生日にケーキを用意したことも裏目に出てしまうのだ。えっちゃんがマンションを出て行ってしまい、失意のスミオを慰めるのは電気ストーブだ。えっちゃんと暮らす前からスミオと生活していて、スミオのことも良く分かっている。えっちゃんが行きたいと言っていた海に行こうとスミオを誘う。冬の海はきれいだ。えっちゃんはこの景色を見せたかったのだとスミオは気付く。しかし、冬の海は寒い。電気ストーブはコンセントは接続されていないが、煌々と電熱を放ち、スミオの冷えた身体と心を温めようとするのだった。

えっちゃんがなぜ冬の海に行こうと誘ったかを想像すると、冬の海がきれいだね、という至極明確な感想を共有して、二人の意思疎通を再確認したかったのだろう。また、冬の海は寒いので、えっちゃんの手の体温の高さもより一層伝わると思ったのかもしれない。ストーブはえっちゃんの代わりに、あるいはえっちゃんが家を出る前に託したのかもしれないが、冬の海でスミオを温めて、失ってしまった幸せを、つかの間再生させるのだ。ただし、コンセントのつながっていないストーブには温める能力が本質的に欠落している。果たして、スミオは風邪をひいてしまったというオチとなっている。

「雪子の夏」では雪女の雪子の体温は人間よりも低い。トラックドライバーの女性は雪子と知り合って、自宅に招き交流を結んでいく中で通常の温度では雪子には暑すぎて弱って溶けてしまうことに気づき、配慮するようになる。女性は「18のとき家出して」今はトラック運転手として経済的にも自立できており、「今ひとりで超楽しく生きている」と誰かの助けを受けていない自信を持っている。その風貌もイケメン男子なのかと思うくらい男性的だ。その一方で他人には男女限らず興味もない様子である。雪子との出会いは他者を知る・つながる契機といえる。雪子をベランダに出し、窓を開けて自分は毛布をかぶって二人でDVDを見る。保冷剤を積んだトラックで雪子を運び、着いた先の花火大会では雪子が溶けないようにかき氷を買い求める等、献身的につきそう。エンディングでは夏の花火大会を見る二人の空から雪が降ってくる。女性は雪子を通して冷たい体温を肌身に感じながら、他人との邂逅をかみしめて「暑くて冷たい夏のこと」をこの先ずっと夏が来れば思い出すとつぶやくのだった。

「きみが透明になる前に」では透明人間になってしまった夫がシャワーを浴びたとき、水しぶきで身体の輪郭が少しだけ見えるようになり、主人公はその日は夫と強く抱き合って眠る。ここでも体温の交換がある。「雪を抱く」では終電を逃した女性の主人公がその晩知り合った女性と銭湯に行き、湯舟の中でお互いが溜まっていた感情を体温をともに交換する。こんなふうに体温の交換のシーンを指摘することができる。

体温に続いて頻出する特長を挙げるとすれば、水の存在である。「うみべのストーブ」では冬の海。「雪子の夏」では雪。「きみが透明になる前に」ではシャワーの水。「雪を抱く」では湯舟のお湯と雪。「海の底から」では主人公の会社生活の憂鬱さを表現する水族館や海底の水。「雪の街」では雪。このように時に熱く時に冷たい水(雪)が主人公と周囲の人間との体温交換の媒体として存在している。

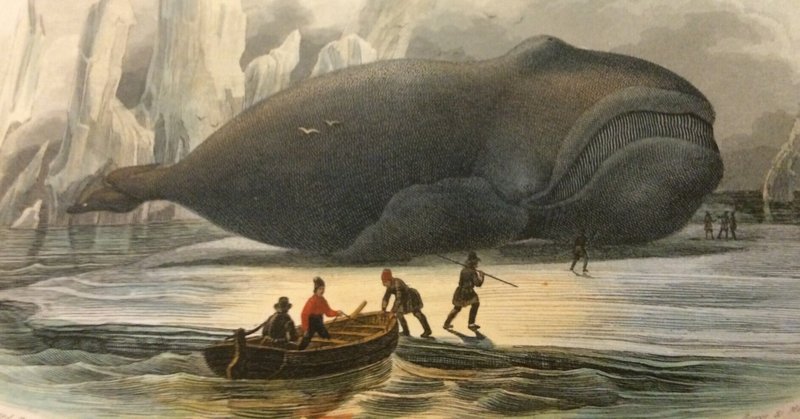

日常生活に荒唐無稽なモノが登場するのはファンタジーの常套手段であって、輪廻転生恋愛コメディが沢山存在する今日にあっては、説明する必要もないが、現実とはただありのままに事物を見て発見するものではなく、少しだけ実験的に目の前の風景を異化することで見えてくるものだ。70年代のヌーヴェルヴァーグやシュールリアリズムでは海辺にミシンやコウモリ傘を登場させたが、このマンガの第一話ではうみべの「カフカ」に代えてストーブを持ち出したのだろうか。

おわりに、マンガの文体について言えば、80-90年代のやまだ紫、柴門ふみと言った漫画家を彷彿させるようなミニマルな線画が特徴である。デビュー作ということもあって、線にはまだ少し迷いもあるようだし、人物の顔の表現は少しこなれていない印象もあるが、これからの作品にも期待したいと思います。作品としてはまだデビュー前の「雪の街」はベタを多用した秀逸な画風は往年のガロに掲載されていた作品群を思いださせた。

近年の研究によれば、旧人類のデニソア人、ネアンデルタール人、ホモサピエンスがシベリアの洞窟でともに暮らしていたとの報告がある。なぜわざわざ寒いシベリアまで行ったのかはわからないが、おそらくは寒さをしのぐため体温を交換し、そのついでに交配してDNAも交換したのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?