医学生が、ガチで水族館を楽しむ方法を考える【学名に注目】

自分がまだ小学生とかそこらだった頃。親が旅行先で水族館に連れてきてくれる。その時は、魚が動いているだけで楽しかった。

なんか良く分からないけど、自分が知らない生命体が水槽の中で動いている。意味が分からないけど、その意味のわからなさが好き、って感じなのだろう。

大人になったからというか、言葉の意味とかそういう所に注目するようになり、水族館の見方が変わった。

例えばこれはラッコの肩甲骨(左)である。

棘突起までしっかり発達していて、非常に親近感が湧く。よくよく見ると環椎・軸椎のような構造も見られる。

例えばバイカルアザラシ。

アザラシ界で一番知名度が高いのは、ゴマフアザラシの「ゴマちゃん」かもしれない。

ぬいぐるみにもなっていて、自分の妹も、小学生の頃はずっとそれにお熱だった。

最初は純白のぬいぐるみだが、時がたつに連れて段々と汚れていき、最終的には成体のゴマフアザラシのようなまだら模様になる、というところまでがセットだ。

嘘である。ぬいぐるみは定期的に母親が洗っていたので、きれいな純白が保たれていた。

「自分がどこまで理解しているか?」を突き詰めるAtomic notes 的学習

さて、コロナ禍を経て私は、「Atomic notes」と「Notes間の連携(Linking your thinking)」を意識するようになった。

今まで自分が触れてきた知識を出来るだけ分解し、他のNoteに利用可能な形で保存すること、それを常に意識している。

そのような生活の中で「水族館」の知識がどの様に自分に影響を与えたのだろうか。今日はそんなお話。

学名から推理する

ここからは、鳥羽水族館を回っていてアツかった学名を3つほど紹介する。

Case名を見て、「これは〇〇だろうな」と予想しながら見てみてほしい。

Case 1. バイカルアザラシ Phoca sibirica

バイカルアザラシ、学名を Phoca sibiricaという。

Phoca ‥何処かで聞いたことがある響きだ‥

そう、漫画ラジエーションハウスの中で登場する、人工知能の名前が「フォカ」である。

そのキャラクターはアザラシのような見た目をしているからフォカである、と言うのは本編でも回収済みである。

その「Phoca」

バイカルアザラシは、ロシア周辺で見つかるらしい。

ロシア周辺‥シベリア‥もしかしてsibiricaってシベリア‥?

語源を調べたい時には「〇〇 Etymology」で検索。

Wiktionary がヒット。

ページを日本語訳してみると、「Sibiricusの主格女性単数形(?)」ということがわかる。

主格女性単数形が何かはさておき、

Sibiricaは、Sibiricusが元の単語っぽいな

ということが分かった。

これだ‥

Sibiricus は「シベリアの」という意味を持つラテン語。

バイカルアザラシの生息地情報とも一致する。

ここがゴールである。

この様に、水槽横の簡単な「お魚(鯨類)紹介」と学名から、その単語の由来を調べる「推理ゲーム」を楽しむことが出来る。

2トンもあるトドを見て「わぁ~、おおきい!」

ラッコを見て「わぁ~、かわいい!」

と楽しむことももちろん良いが、大人にも楽しむ余裕が残されていることに気が付き、水族館の本気を感じることが出来た。

Case 2. ミドリヒキガエル Bufotes viridis

学名を見ることが出来ると、更に色々な情報と絡める事が出来る。

例えば感染性心内膜炎の原因菌として有名な 緑色レンサ球菌は、学名をViridans streptococci という。

こちら、水族館で飼育されていた「ミドリヒキガエル」、学名をBufotes viridis という。

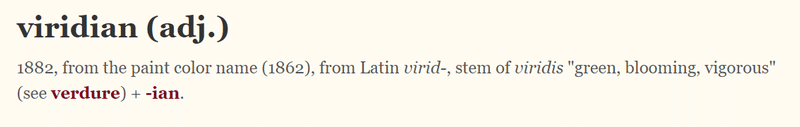

どうやら「Viridis」に「緑色の」という意味があるらしい。共通点、いいね。

Case 3. アミベミズベトカゲ Amphiglossus reticulatus

副腎皮質の中でアンドロゲン産生を担う網状層、英語で”Zona reticularis”という。

桿体細胞・錐体細胞など、視覚に大きく寄与している網膜。英語で”Retina”

そして、こちらが水族館で飼育されていた「アミメミズベトカゲ」さん。

学名をAmphiglossus reticulatus という。

もはや「絶対Reticulaって網膜とか網状層と一緒の語源だろwww」としか思っていなかったが、一応調べてみる。

Etymology

Named after the Latin reticulatus, meaning “made like a net”. In reference to the net-like dorsal pattern.

Reticulatus は「網で出来たような」という意味のラテン語から来ているらしい。

学名に注目すれば、水族館を違った視点から鑑賞できる

学名は魚だけではなく植物、動物など全ての生物に名付けられている。

これを機に、各種生物展示を生業とする施設に行ってみるのも面白いかもしれない。

学名は基本的に生物学的分類に沿って名付けられている。だから、日本語では同じ名前がついていても、学名がぜんぜん違う、ということがしばしば。

そんな視点で、水族館を眺めてみるのもなかなかに楽しいことだと感じる📚

では!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?