1700人は日本を目前にして命を奪われた

小説『烏の浜』の実話調査

今回紹介するのは吉村昭先生の『烏(カラス)の浜』です。

この小説は1971(昭和46)年別冊文藝春秋(秋第117号)初出、1972(昭和47)1月に文藝春秋より単行本「総員起シ」に収録、刊行された「短編小説」です。そして1980(昭和55)年12月文春文庫「総員起シ」にも収録されました。

ということで、前回報告しました『手首の記憶』と同じ文庫に収録されているのです。

この小説は1945(昭和20)年8月22日北海道の日本海側の増毛町、留萌市、小平町沖で起こった「三船殉難事件(さんせんじゅんなんじけん)」について、取材し、書かれたものです。

吉村先生はこの小説を書く経緯について、随筆集「冬の海 私の北海道取材紀行」で次のように書いています。

終戦時の記録類に眼を通している時、それまで耳にしたこともなかった或る悲惨な出来事が、終戦直後に北海道の海上で起こったことを記した短い文章に気づいた。

その記述によると、終戦は昭和20(1945)年8月15日だが、それから5日後に避難民を乗せた「小笠原丸」、「第二新興丸」、「泰東丸」の3隻が国籍不明の潜水艦の雷撃(魚雷攻撃)と砲撃(機銃攻撃)を受け、「小笠原丸」「泰東丸」が撃沈され、「第二新興丸」が損傷をうけたという。当然死者は多く、「小笠原丸」630名、「第二新興丸」約400名、「泰東丸」667名という数にのぼったと記されていた。

ポツダム宣言受諾により日本の降伏が連合国に伝えられてから5日もたっているのに、なぜこのような攻撃をうけたのか。それも乗船者は一般の庶民であり、それらを死に追いやった残忍な行為が、私には理解できなかった。

私は、戦争というものの姿を、この不運な3隻の船に託して書こうと考え、「小笠原丸」にしぼって調査に取り組んだ。

避難民を乗せた船を攻撃するという「残忍な行為」を理解できないのは、吉村先生だけでなく、私、そしてこれを読んでくれている「あなた」も同じではないでしょうか。

それでは、この約1700人の避難民の命がどのような「残忍な行為」でうばわれたのか、この小説の内容をご紹介いたします。

悲劇は「小笠原丸」から始まった

昭和20(1945)年8月20日午前7時、「小笠原丸」は稚内を出港し、その日の午後5時に樺太の大泊港に着いた。

この日の早朝ソ連軍が樺太西海岸の真岡に上陸を開始し、またソ連艦艇が大泊を砲撃する可能性があるとのことから、多数の避難民がむらがっていて、狂ったように船に押し寄せてきた。

小笠原丸の乗組員は「老幼女子のみにかぎる」と叫びながら人々を整理し、1500人が詰め込まれ、それ以上乗船させることは不可能になった。船は、甲板にも通路にも人と荷物が充満し、食堂のテーブルの下にも多くの人が身をかがめていた。

そして午後11時大泊港を出発し、翌21日午前11時稚内港に到着した。

その後小笠原丸は稚内を発ち、途中小樽に寄港し、秋田県船川港に向かうことになっていた。

その航路には浮遊機雷(艦船が接近、または接触したとき、自動または遠隔操作により爆発する水中兵器)が多く、危険であることから、乗船している避難民全員を下船させようとした。

だが、半数以上の避難民は北海道南部から本州にかけて帰る者たちで、このまま乗って行きたいと希望し、約600人が下船を拒んで動かなかった。

船は避難民を乗せたまま小樽に向かった。

終戦後アメリカ軍から航行中の船舶は灯火するようにとの指令があったが、それは機雷による事故以外に危険が去り、戦闘機、戦艦、潜水艦からの攻撃を恐れる必要がなくなったことを意味していた。

夜になり、非番の乗組員たちも眠りにつき始めた。

やがて小雨が降り始め、甲板で寝ていた避難民たちは争って船内に入ったため、再び通路も食堂も人と荷物で身動きが取れなくなった。

この混雑で船内はざわついていたが、しばらくするとエンジンの音が聞こえるだけになった。

船が留萌沖を通過した午前4時20分ころ、突然水中聴音機にとりついていた海軍警備隊員が「魚雷音」と叫んだ。

一等運転士は、一瞬耳を疑ったようだったが、すぐに「どっちか」と、甲高い声でたずねた。「右舷方向です」と、警備隊員の声が、反射的にもどってきた。

一等運転士は「面舵(おもかじ)いっぱい」と命じた。

船は右に傾きながら右方向に向きを変えた。

「魚雷音、接近」警備隊員の声がした。

船橋内に、重苦しい緊張がひろがった。信じがたいことであった。

すでに戦争は終わっている。が、現実に、魚雷の接近音を、水中聴音機はとらえているのだ。

「魚雷音、通過」その声に船橋内は安堵した。

三等運転士が、船長室で眠っていた船長に魚雷音を報告すると「おかしいな、すぐに行く」と言って、身支度をととのえはじめた。

三等運転士は船橋に引き返した。

その直後「魚雷音」と警備隊員が叫んだ。

と、同時に、すさまじい衝撃が起り、炸裂音が鼓膜をしびれさせた。

船橋内の者たちは転倒した。

船尾の右側に火柱と水柱が吹きあがり、船が船尾から沈みはじめていた。

海水はたちまち腰あたりまでせり上がり、人々の絶叫する声と号泣する声が響いた。甲板にいた者は、あっという間に海に呑み込まれ、必死に泳ぎ、何か捕まれるものを探した。

その間に船は船尾から海中に吸い込まれていった。

船が沈んだ周りには浮遊物が漂い、海に投げ出された者たちは、それぞれにとりついていた。

木製のボートデッキ(階段)にしがみついている30歳くらいの女が、冷たい海水に顎を震わせながら、「子供をはなしてしまった、子供を・・・・」と言っている。

浮かんでいる行李(こおり:柳や竹でできた箱)が回転している。ひとりの老人がその上にはいあがろうとする度に、行李が回っている。やがてその動きがとまると、老人の姿も消えた。

その後、ほの暗い海上に強い光を放ったものが何条も飛んでいるのが見えた。それはあきらかに曳光弾(光を放つ弾丸)で、浮上した潜水艦が海面を機銃掃射しているのだった。

戦争は終わっているというのに、灯火をともして航行している「小笠原丸」を撃沈し、さらに辛うじて死をまぬがれ漂流している者に機銃弾を撃つ潜水艦の執拗さに、海を漂う者たちは恐怖に震えた。

やがて潜水艦は波間に消え、海上には静寂がもどった。

一分足らずで船が沈没したにもかかわらず、奇跡的にも救命ボートは浮かんでいた。

漂流者が次々に引き上げられ、ボートは50人の男女でいっぱいになった。

ボートのそばには、竹で組み立てられたイカダに11人の男たちと転覆した小舟に乗った男の子が漂っていた。

漂うしかできない彼らに「すぐ引き返すから頑張れ」とボートの者たちは叫び、海岸方向に向かって行った。

救命ボートは増毛町大別刈の浜に到着し、駆けつけた老人に救助を求めた。

長崎なまりの運転士が「小笠原丸の避難民」と言ったつもりだが、寒さで口がこわばり思うように発音できなかった。

そのため「小笠原(諸島)のシナ人」と聞こえたらしく、それが「小笠原から来たシナ兵(中国人)が攻めてきた」と誤解され、村落は騒然となった。

その誤解が解けることと、潜水艦がまだ付近にいるのではという不安から、漁師が船をだすのに時間がかかったが、イカダにしがみついている男たちと、転覆した小舟に乗った男の子はその日のうちに救助された。

その後、生存者の姿を求めて25隻の漁船は捜索したが、発見できたのは29人の遺体のみであった。

小笠原丸の乗船者は乗組員86人、海軍警備隊員13人、引揚老幼婦女子約600人、計約700人で、そのうち生存者はわずか62人であった。

発見された遺体も29人であったことから、600人以上が船内に残ったまま海底に沈んでしまったのである。

「第二新興丸」潜水艦と交戦す!

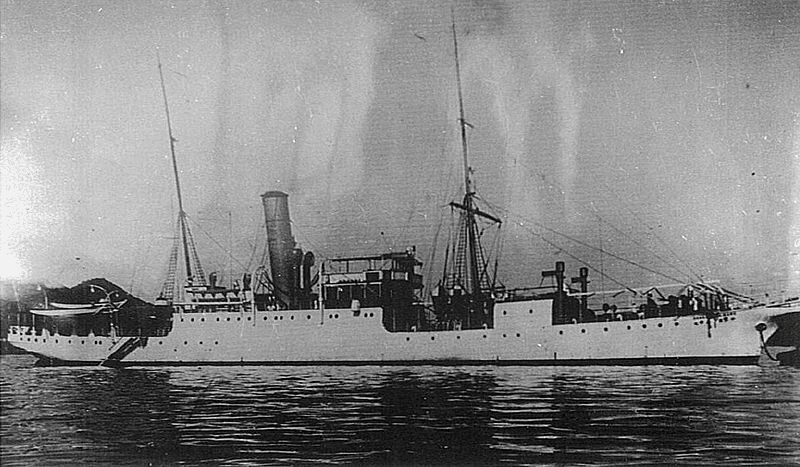

「小笠原丸」が沈没してから約1時間後の午前5時13分、特別砲艦「第二新興丸」が留萌沖北西33キロの海面で、同じく潜水艦による雷撃を受けていた。

この艦は165人の海軍兵と、8月20日大泊で避難民の老幼婦女約3400人を乗せ、小樽に向かっていた。

留萌沖にさしかかった時、艦橋前部で爆発が起きたため、乗組員は漂流している機雷にふれたものと思ったが、左舷前方に潜水艦が2隻浮上し、機銃弾を浴びせてきた。

乗組員はこれに応戦しながらも傾いた船体を必死に留萌港に進めた。

辛うじて留萌港に逃げ込んだが、船内で確認された遺体は229体、他に流失した者も合算すると約400人が死者になった。

潜水艦は白旗を掲げる「泰東丸」にも襲いかかった

「泰東丸」は、乗組員と樺太からの引揚者約780人が乗船していて、「小笠原丸」「第二新興丸」の後を追うように小樽にむかっていた。

そして、留萌沖25キロの海面に達した時、船尾後方約100メートルほどの近さに突然1隻の潜水艦が浮上した。

無装備の泰東丸は、危険を感じて白旗を掲げたが、潜水艦は砲撃を開始し、砲弾が次々に命中して沈没した。時刻は、午前9時52分で、667人が死亡した。

「国籍不明の潜水艦」は1945年8月22日午前4時20分から午前9時52分のおよそ5時間半、3隻に攻撃をしかけ、約1700人の命をうばった。

潜水艦の国籍は不明だが、樺太で戦闘行動を続けているソ連の潜水艦だろうと疑いを多くの者が抱いている。

日本経済新聞より

沈没事故があってから7年後、大別刈の海岸に奇妙なものが漂流した。

それは子供のものらしい胸部の骨で、海藻が付着して大きなマリモのようになっていた。人々は、その最後の身元不明の遺体を墓地に埋葬した。

村落には、烏が舞い、波浪が岬にくだけ散っている。

以上が、『烏の浜』の内容紹介です。

3隻に乗っていた多くは、樺太から決死の逃避行のすえ、やっと日本に向かう船に乗ることができ、あと数時間でたどり着くだろうと思っていた老人、子供、婦女子でした。

船に対して、何の警告もなしに攻撃をするという「残忍な行為」がなぜ起こったのか、次回この小説の「実話調査」を報告いたします('◇')ゞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?