【鈴木智彦】シリーズ昭和不良伝「真説・万年東一」愚連隊の神様と呼ばれた男【第4回】

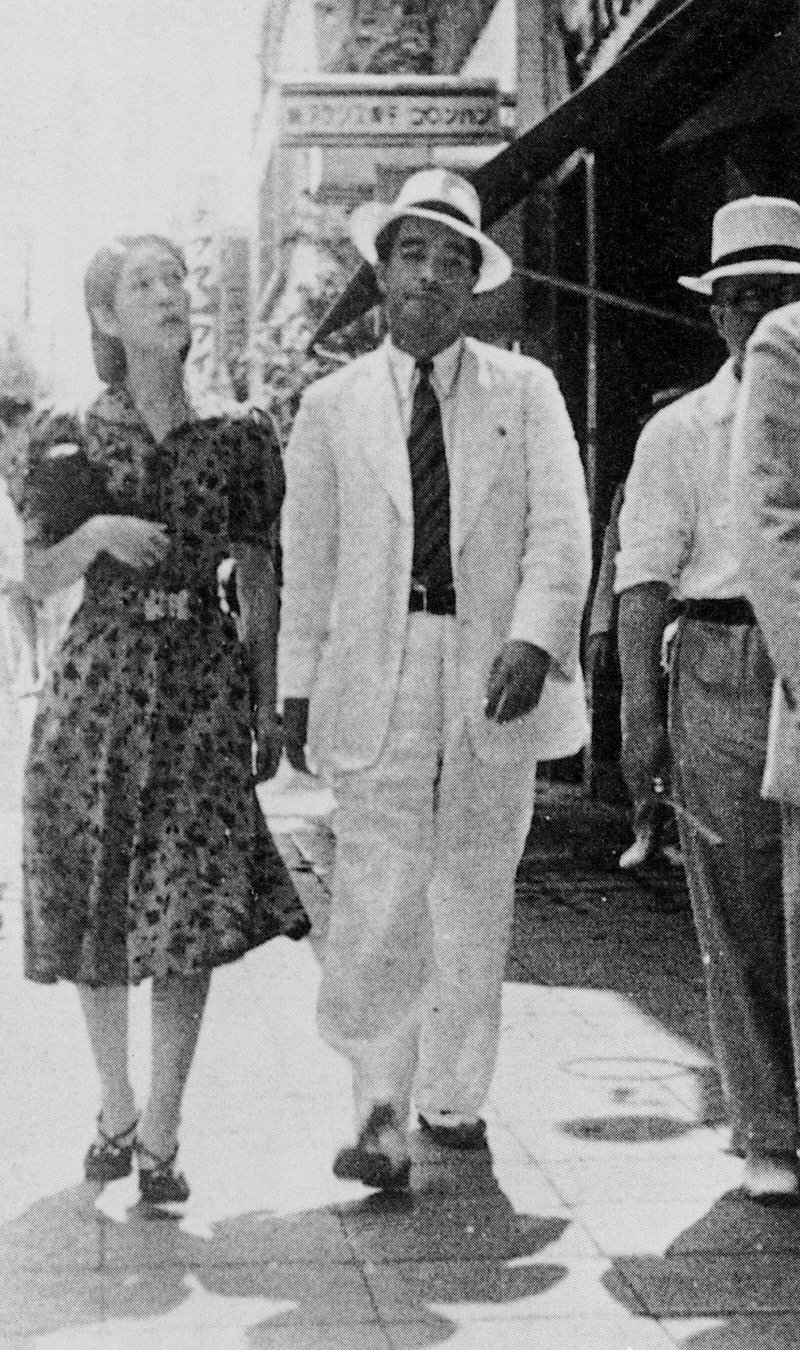

没後37年を経てなお不良のカリスマとして強く支持される万年東一。愚連隊の元祖、あるいは神様とさえ呼ばれた男は、77年の人生で何を語り、何を残したのか。誰も描かなかった素顔に迫る。

(取材・文=鈴木智彦/協力=万年蘭)

※【第1回】はこちらから

※【第2回】はこちらから

※【第3回】はこちらから

ノンフィクションの絶対タブー

ヤクザを題材に文芸作品を書く作家やライターは、史実と虚構をごちゃ混ぜにしがちだ。いや、する。実録小説は、中身に“実が6”しかないといわれるが、それだけあればかなりまもとだ。

もちろんフィクションで嘘を書いても捏造と非難はされない。ノンフィクションで絶対のタブーは、小説という逃げ口上で無効化できる。ただし実録小説は、物語を面白くするために事実を改変するのではない。本来、ノンフィクションであるべき作品だが、取材が足りないので実録小説だと言い訳し、空白を想像で埋めている。消極的なフィクションであり、書き手の努力不足を消し去るための方便だ。

ジャンルの特性を考えれば、創作が多めになる必然はある。反社会的な存在を描くだけに、過去をほじくり返されたくない人もいるからだ。取材先から書くなと釘を刺されるケースもあるだろう。また、ヤクザはメンツの中で生きているため、抗争で負けた側がそう書かれてはおまんまの食い上げになる。表現で逃げたり、曖昧にごまかしたりしても不許可なら、歴史を改ざんし、クレームが来ない形にして逃げるのが楽だ。

が、プロが書くなら、実録小説にだってルールや作法はある。最低限のマナーとして、決してノンフィクションを気取ってはならない。読者は書かれた内容を事実と思い込んでしまうのだから、たとえば登場人物の名前を変えた場合は、せめて(仮名)と断って欲しい。文中での注釈が野暮というなら、巻末で断りをいれるべきだ。

同じ題材に興味を持ち、その後、後追い取材を敢行する人間が混乱し、迷路にはまるのはいい。それも書き手の仕事だ。しかし、裏がとれずに曖昧な作品と断定されれば、記述のすべてがガラクタ扱いされ、歴史的事実と認定されなくなる。もったいない話だ。たかがヤクザの話、記録の残らない社会の裏面史と高をくくっているから適当なのか。読みたがる読者のレベルが低いとなめているのか。

万年東一の伝記も、かなりの部分で史実と嘘が混交されている。

該当書籍は『愚連隊の元祖万年東一』(山平重樹著)と『不逞者』および『万年東一』(ともに宮崎学著)の3つで、どれも万年の死後に出版されている。当人が生きていればすぐに分かる事実でも、死後に調べるのは困難を極める。だから万年伝は取りこぼした事実が相当あると考えてよく、欠けたピースを想像で埋めているはずだ。

ここから先は

¥ 200