水分神社のご由緒

水分と書いて、

みくまりと読みます。

今回は広島市府中町にある『みくまり峡』と呼ばれるピクニックやデイキャンプで賑わうスポットにご鎮座される水分(みくまり)神社の由緒書きを読んでみたいと思います。

水分峡近辺は初代神武天皇とのご縁が深い地域です。日本国をひらく折、日向(宮崎県)から大和(奈良県、御即位は橿原市)への東征の途中に阿岐(明)の国に宮を置いたと言われるのがこの界隈です。日本を建国してくださった初代天皇に想いを馳せられる私のお気に入りスポットであります。

高尾山ハイキング

令和六年四月二十七日のゴールデンウィーク初日、水分峡の奥にある高尾山へ友人と軽登山に行ってきました。

登山道の入口で簡素な古い神社を見かけることがあるかと思います。水分神社はそんなお社です。

水分神社の由緒書き

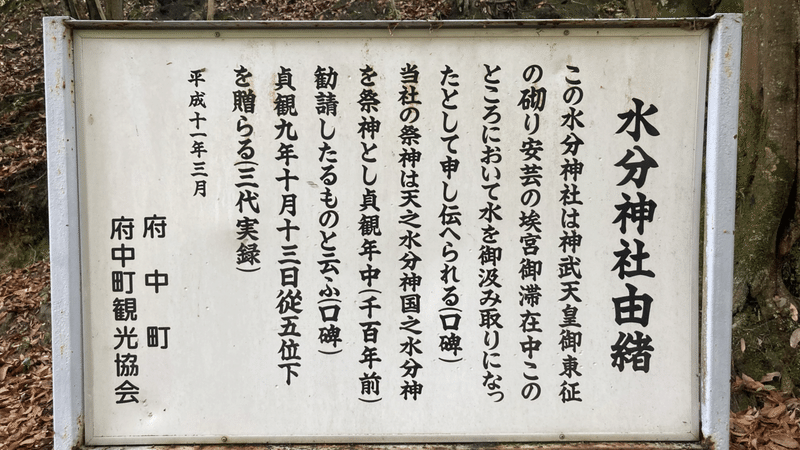

水分神社由緒

この水分神社は神武天皇御東征の砌り安芸の埃宮(えのみや)御帯在中このところにおいて水を御汲み取りになったとして申し伝へられる(口碑)

当社の祭神は天之水分神(あめのみくまりのかみ)国之水分神(くにのみくまりのかみ)を祭神とし貞観年中(千百年前)勧請したるものと云ふ(口碑)

貞観九年十月十三日從五位下を贈らる(三代実録)

平成十一年三月

府中町

府中町観光協会

神武天皇御東征

神武天皇は日向(九州南部、宮崎県か鹿児島県かで諸説あり)のご出身です。三人の兄上様たちと平和に天下を治められる土地を求めて東へ向かおうと相談なさいます。

古事記によると、日向(九州南部)→筑紫(九州北部)→豊国(とよのくに)の宇佐(大分県宇佐市)→竺紫の岡田宮(福岡県)→【阿岐国の多祁理宮(たけりのみや、広島県府中町)】→吉備の高島宮(岡山県)→浪速(大阪湾沿岸部)とご巡幸なさり、近畿で土着の神々を説得したり争いを制したり兄上様方が殉死なされたり色々とあって、ついに大和を平定され畝火の白檮原宮(うねびのかしはらのみや、奈良県橿原市畝傍町)で初代天皇に即位されます。

安芸の埃宮

御東征の途上で立ち寄られた阿岐国の多祁理宮が由緒書きにある『安芸の埃宮』にあたります。古事記での表記が多祁理宮、日本書紀では埃宮です。

ちなみに当ブログでは古事記の記述を優先的に紹介することにしております。日本書紀を読まれた事がある方はお分かりだと思いますが『一書に曰く(あるふみにいわく)』として一つのエピソードに対して諸説を同時に紹介されており初学者には整理が難しい。その点、古事記は1エピソード・1ストーリーで単純明快なため、神話・伝承については古事記を主に参照することにしております。

多祁理宮には七年お留まりになったそうです。私の空想ではこの時に瀬戸内海航路の拠点として安芸の国造りをなさったのではないかと考えています。

現在、多祁理宮があったとされる辺りには多家神社(埃宮)がございまして、こちらもいずれ記事にしたいと思います。

そして多祁理宮にご滞在中の生活用水となっていたのがここ水分峡の清水であったということになります。

御祭神(天之水分神・国之水分神)について

水分神の兄弟神はイザナギ・イザナミの孫神様にあたります。字の通り水を司る神様です。

『天之』というのは天空の自然現象を司ります。具体的には空気中の水分、雲の動き、降雨などがあたるでしょう。対して『国之』という時は地上の自然現象を司ります。降雨が山でろ過され湧水となり、それが集まって川となったり、川の水が海に流れ込んだり、霧が立ったり、池や沼などなどを指していると思っています。

他にも『天之〇〇神、国之〇〇神』という神様がおられますので、どこかの神社の御祭神として見かけた時に思い出していただけたらと思います。

古代の日本人は自然界の循環をよく観察し、それらを八百万の神として表現し敬うことで生命に感謝する心を醸成していたのだと思います。

とりわけ、ここ水分神社は高尾山から流れてくる川で生活に欠かせない水を汲めることに対する遥か昔の人々の感謝の現れであろうかと思います。悠久の浪漫を感じずにはいられません。

貞観年中

『貞観年中に勧請』とのことですが貞観は西暦859年から877年の間です。貞観九年(867年)に神階を賜ったということなので、その頃には既にここに神が祀られていたということです。かなり古い由緒があることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

尚、三代実録というのは『日本三代実録』という歴史書を指しているはずです。清和(第五十六代)、陽成(第五十七代)、光孝天皇(第五十八代)の頃の歴史を記録した天安2年(858)から仁和3年(887)までの史書です。

まとめ

このような古い由緒をもつ神社にはどこか自然崇拝の気配、古神道の面影を感じられるところがございます。現在お社があった場所には何か神籬(神の依代)となるような巨岩なりなんなりがあったのではないかと思います。

実際、平成30年7月の西日本豪雨の際にはこの下流域では川が決壊して被害が出ておりますし、古代にも宮があり街があって水害にも悩まされていたことは想像に難くありません。

簡素でありながら民俗学の入口に立たせてくれるような質実剛健の由緒書きかと思います。

今回も最後まで駄文にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。

参考

書籍

ウェブサイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?