日韓併合でハングルが普及した?!

肯定派の主張

(1) 学校を増やして、朝鮮語の授業をしたから普及した

肯定派の主張(1)

学校を増やして、朝鮮語の授業をしたから普及した

反証1:併合前からハングル(朝鮮語)を公的に使い始めていた

ハングルは併合前から「国文」となり、新聞、小説、研究も行われていた。

【1】 ハングル(朝鮮語)は「国文」となっていた

1894年11月21日、高宗の「国文使用」に関する「勅令1号公文式」によって

訓民正音(ハングルの古称)は国文となり、公文書にハングルを使用することが定められた。

【2】 新聞や小説にも使われていた

1896年に朝鮮政府の支援もあり、朝鮮初のハングル専用の新聞

『独立新聞』が発行される。

1906年に李人稙が『新小説』と呼ばれる運動を起こし、漢字ハングル

交じり文やハングル専用での小説を書いている。

【3】 朝鮮語を研究していた

朝鮮語学者だった「周時経」の主な著書として1908年に『国語文典音学』

1910年に『国語文法』がある。

1907年には朝鮮政府によって設置された国文研究所に参加し、綴字法案

などを提出、これはハングル正書法の基礎を作るなど、朝鮮語研究に

多大に影響を与えた。

周時経によって「ハングル」と名付けられたともされる。

反証2:併合前から教育を開始していた

「学部」と称される部門が設置され、高宗皇帝が「教育立国」の証書を

下賜し、小学校令が1895年に発布された。

第八条 小学校ノ尋常科教科目ハ ,修身,読書,作文,習字,算術,体操

トスル 。 時宜ニヨツテ体操ヲ除キ ,本国地理 ,本国歴史 ,図画,外国語 ノー科又ハ数科ヲ加へ,女児ノ為二裁縫ヲ加エルヲ得。(原文 朝鮮語 )

併合前の授業は当然、朝鮮語で行い、「読書、作文、習字」の読み書きに

関する法令が発布され、毎週授業時間は48%とされ、約半分が国語教育

(朝鮮語)に充てられていた。

ところが、併合後、学校における授業は、朝鮮語から日本語に

切り替わった。

併合前の国語は「朝鮮語」だったが、併合後は「日本語」が国語になった。これより「ハングル普及が目的ではない」ことがわかる。

反証3:朝鮮語の授業の変遷【削減⇒ 随意科目⇒ 消滅】

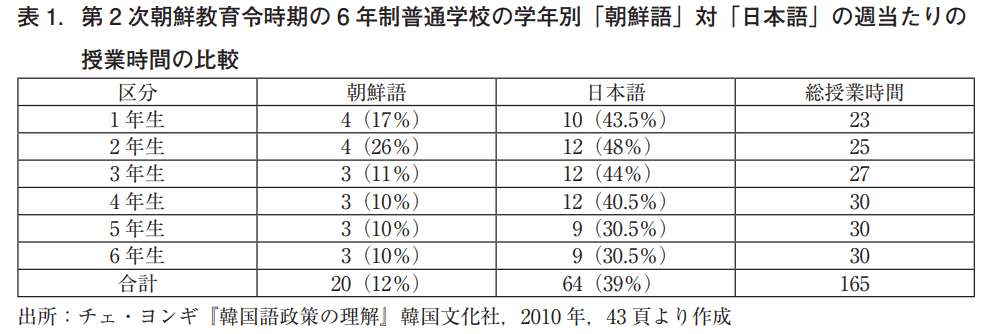

1922年の「第二次朝鮮教育令」から、1週間当たりの朝鮮語の授業時間は

3~4時間であり、それに比べて、日本語の授業時間は9~12時間。全体を通して12%しかない。他の科目の授業も日本語で行われるのだから、ほとんど日本語だらけだったのが実情。

もともと少ない朝鮮語の授業が、1938年の第三次朝鮮教育令から、より減少し、朝鮮語が必修科目から外される。全体を通しても朝鮮語の授業に充てられたのは、わずか8.7%だった。つまり、1922年時点では、12%だったのものが、1938年からさらに減少したことになる。

1941年の第三次朝鮮教育令一部改訂で、朝鮮語の授業は実質、廃止されて

しまう。名目上は廃止ではないが、廃止同然だった。

朝鮮語の授業は少しずつ減らされ、最後にはゼロになってしまう。

反証4:日本統治の朝鮮教育は、日本語の普及が目的だった

第 1次朝鮮教育令は1910年10月に東京帝国教育会の朝鮮教育部主事委員会の「朝鮮教育方針」に基づいて実施された。

二.日本語の普及を以て当面の急務とし全力を此事に注ぐ事,其方法は

(一) 初等教育には諺文及漢文を廃して,日本語を以て教授する事

(二)日本語を教授する学校に,適当なる補助を与ふる事

(三)師範学校を増設して,日本語に熟達したる多数教員を養成する事

(四)各種学校専門学校に於ても,日本文の教科書を用ふるを正則とする事

(五)日本語を以て官用語とする事

(六)日本文にて書かれたる,家庭読物の類を普及せしむる方針を探る事

このように、日本語の普及を中心にしていることがわかる。

また、朝鮮教育令の第五条でも、初等教育の目的は「国語」(日本語)の

普及が目的だと明記されている。

第五条 普通教育ハ普通ノ知識技能ヲ授ケ特ニ国民タルノ性格ヲ涵養シ国語ヲ普及スルコトヲ目的トス

今日となっては、最早朝鮮の普通教育は国語を以て教授語とするに差支なく朝鮮語及び漢文は一教科目として存在して居るに過ぎない。保護時代を距ること僅かに十有余年、而して日本語と朝鮮語との地位が顛倒するに至った

のは、発展して行く時代が生み出した新現象である

反証5:朝鮮人によるハングル普及運動があった

1919年 三・一独立運動によって、武断政治から文化政治へと転換。

1920年代以降、教育、言論、出版、結社などで朝鮮人らが制限的ながら

民族運動を展開することができるようになった。

この流れの中で、1920年3月に「朝鮮日報」、4月には「東亜日報」が創刊。1921年12月に「朝鮮語研究会」ができた。

両新聞社はハングル講習会を支援、特に東亜日報は1931年から

「ブ・ナロード(V narod)」運動を展開した。どちらも学生が休暇で

帰郷する際に識字教育のボランティアを勤めるよう呼びかけており

朝鮮日報が用意した教科書「ハングル原本」の配布数は1931年には30万部。

東亜日報が活動禁止までの4年間に配布したテキストは210万部。

しかし、このような動きを朝鮮総督府は、根底に独立志向がある民族運動

とみなしていた。

ここに朝鮮人の独立運動に一転機を画し、(略) 先づ実力を養成して他日の

基礎を確立せねばならないと為す傾向を生ずるに至った。

上述の如く一般の大勢は実力養成運動に転向し、それがためには

「教育の振興」と「産業の発達」を図らねばならぬとし、急激に向学熱が

勃興した。(略)

一般の向学熱は凄まじい勢を以て全半島に波及し、(略)又急激なる民族

主義者は官公立の学校に在学するを潔しとせず、私設学術講習所とか

改良書堂とかの名を以て所謂文盲退治運動を起こし、また一面天道教、

諺文新聞社、その他の社会団体に於ても此の思潮に統合し、短期文学

普及会、通信教育会等を起こし、内地帰来学生等も郷党開発の為と称して年々この種運動に奔走するもの少からざるに至った。

諺文紙東亜日報社は此の傾向を見て、昭和六年以来民衆の啓蒙を目標として所謂ブナロウド運動を企てたが、昭和七年の如き参加学校三四校、参加学生二,七二四名の多数に達し、殆ど全鮮を遍歴して民族的教化宣伝運動に当った。

朝鮮総督府の禁止命令により1935 年にはこれらのハングル普及運動は

頓挫し、中断されるようになった。また、1940年8月に『東亜日報』と

『朝鮮日報』が総督府の言論統制によって廃刊した。

朝鮮語学会

1921年12月3日、朝鮮政府が設置した国文研究所の研究員だった

言語学者「周時経」の弟子たちが中心となって「朝鮮語研究会」

(後に朝鮮語学会と改称)を結成した。

朝鮮語の規範化とその普及のため、1927年に雑誌『ハングル』を刊行。

また言語規範を統一するため、1933年「ハングル綴字法統一案」

1936年「査定した朝鮮語標準語集」1940年「外来語表記法統一案」などを

制定。

同研究会は1931年1月に朝鮮語学会に改称され、朝鮮日報と東亜日報に

協力してハングル普及のために、教材編集と校正を担当、会員が講師と

して協力していたが、警察によって中止になった。

反証6:国語(日本語)を普及する運動があった

「国語常用運動」の内容を朝鮮総督府から内務省管理局宛に送付された

資料で見ることができる。

国語普及運動要綱(昭和十七年五月六日国民総力運動指導委員会決定)

一、趣旨

本運動は半島民衆をして確固たる皇国臣民たる信念を堅持し一切の生活に

国民意識を顕現せしむる為悉く国語を解せしめ且日常用語として之を常用

せしむるにある。

ニ、運動要目

(一)国語常用に対する精神的指導

1.皇国臣民として国語を話し得る誇を感得せしむること

2.日本精神の体得上国語常用が絶対必要なる所以を理解せしむること

3.大東亜共栄圏の中核たる皇国臣民として国語の習得、常用が必須の資格要件たることを自覚せしむること

(ニ)国語を解する者に対する方策

1.官公署職員は率先国語常用を励行すること

2.学校、生徒、児童は必ず常用すること

3.会社、工場、鉱山等に於いても極力常用を奨励すること

4.青年団、婦人会、教会其の他集会に於いても国語私用に努むること

5.苛しくも国語を解する者は必ず国語を使用するは勿論凡有機会に国語を解せざる者に対する教導に努むること

(三)国語を解せざる者に対する方策

1.国民学校附設講習所の開設

2.各種講習会の開催

3.国語教本の配付

4.ラジオによる講習

5.雑誌による講習

6.平易なる新聞の発行

7.常会に於ける指導

8.児童生徒による一日一語運動

9.各所在に於ける国語を解せる者よりの指導

(四)文化方面に対する方策

1.文化、映画、演劇、音楽方面に対して極力国語しようを勧奨すること 2.ラジオ第二放送に国語をより多く取入れること

3.諺文新聞、雑誌に国語欄を設くること

この要綱から、次の点が読み取れる。

(1)すべての朝鮮人が生活において常に日本語を用いることが最終目標

(2)日本語を理解できない人には理解できるよう学ばせ、理解する人には 常用させる

(3)法令で強制したのではなく、社会的な誘導・強制が主力だった

朝鮮語を全面禁止した訳ではないが、最終的に朝鮮語を消そうとしたと

言われても仕方がないだろう。

各地方行政機関における「国語常用家庭」施策

1938年の第3次朝鮮教育令改正後から始まった国語常用運動。

国語常用家庭には統制物資の優先配給、賃金、雇用、初等学校入学選考に

おける優遇などの特典が与えられ、国語不使用者については不利益を与える策が練られた。

「一家挙げて常用する家庭に対しては優先的に統制物資を配給し、尚且

かつ、一部夫役を免除する等、特典を与へること」(慶尚北道星州郡)

「国語常用家庭には各種配給品の優先を認むると同時に、各種労務者

雇傭、或は賃金等に就ても優遇の方法を講じ」(江原道江陵郡)

「一般民の物資配給の際の用語は必ず国語たるべく、故に朝鮮語を

使用する者に対しては、配給をなさゞること」(京畿道富川郡)

また、1941年、当時の朝鮮総督の認識は以下のものだった。

一般大衆に対しても日常極力国語使用を奨励して、遂年顕著なる効果を挙揚しつつありたるが、一部民族的偏見を有する者等は、斯ては結局朝鮮語は

近き将来に於て地上より全く抹殺せらるるに至るべく、同時に四千年の歴史を有する朝鮮民族の文化は滅亡の他なく、祖先に対しまことに申訳無し等の言辞を弄し、或は一部国語を理解せざる父兄等は、自己の子弟が漸次内地語を解して、日常家庭に於てすら朝鮮語使用を忌むが如き傾向にあり、ちかぢか現社会より取残されたるが如き考より、各種非難的言辞を弄するもの

あり。

殊に寒心に耐へざるは、近時左の如き偏見よりする反発的あらわれと

して、充分国語を解する中等程度以上の学生乃至官公吏の一部には、殊更に同僚間朝鮮語を使用せむとする傾向あるやに認めらるるものあり。

過渡的現状に於て国語使用を強行せむが為には、けだし当然起るべき事象と認めらるるも、本年十月其の誤りたる観念を是正する為、総督談話を

発表、一般を戒飭したるが、爾来、非難的言辞乃至は反抗的態度より故意に朝鮮語を使用せむとするが如き傾向、漸次雲散霧消しつつあり。

要点をまとめると

(1)一般大衆に対しても、日常で極力国語(日本語)を使用するよう奨励

して、顕著な効果は上がってきている。

(2)しかし、一部には「このままでは、朝鮮語が抹殺され、朝鮮民族の

文化が滅び、先祖に申し訳ない」などと言ったり、日本語がわからない

父兄は自分の子供が朝鮮語を使おうとしない為に、社会に取り残されたように感じて、非難めいた発言をするものもある。

(3)日本語を話せるはずの学生や役人の一部にも、わざと自分達の間では朝鮮語を使う傾向がある。

(4)過渡的な状況で、日本語の使用を強行するには、起きて当然の事ではあるが、そういう誤った考え方を是正する為に、朝鮮総督が談話を発表して以降、このような非難及び反抗的態度は徐々に解消しつつある。

朝鮮語学会事件

1942年10月 朝鮮人学者ら31人が検挙、投獄、裁判を受け、2人は獄死した。

事件のきっかけは、咸鏡南道前津の永生女子高等普通学校4年生が2年生の時の日記に「国語(日本語)を常用する者を罰した」と書かれたことから

始まった。

その女子学生の元教員が朝鮮語学会で朝鮮語辞典編纂に関わっていた

ことから、総督府は彼らを民族主義者の集団と見なして、民族独立運動と

断定した。

反証7:就学率と識字率

就学率

日本の場合、1900年(明治33年)の小学校令により義務教育4年制が

定められ、授業料も原則廃止、1874年(明治8年)に約35%だった

就学率は、1905年(明治38年)には約96%に達した。

しかし、朝鮮人は義務教育ではなく、授業料もとっていた。

ただ、1942年12月に1946年から朝鮮に義務教育を実施することが

公表されてはいた。

朝鮮においての普通学校の就学率は以下の表。1943年時点で5割ほど。

朝鮮総督府編「前進する朝鮮」のP36(コマ番号34)によると

1936年(昭和11年)で朝鮮人の就学率は2割5分内外と推計され

上記の表と同じくらい。

就学率がそもそも低く、25年かけても、25%と低迷していた。時代の

経過とともに、朝鮮語授業の時間を削減、1938年には必修科目だった

朝鮮語を随意科目にし、国語常用運動をしていたのだから、とても

ハングル普及に貢献したとはいえない。

識字率

植民地期朝鮮における識字調査 板垣竜太 より、年齢男女別の識字率の

グラフを下記に引用。(元のデータは朝鮮総督府による公的な識字調査)

識字率に関しての公的な調査データはこれのみ。

1930年は併合から20年経過している。この表から、ハングルのみの

識字率は、40~59歳男性で42%、60歳以上男性の37.1%であり、日本

統治下の公的教育でハングルを習ったものではないことがわかる。

つまり、朝鮮総督府の公的教育が「廃れていたハングルを普及させた」

などと言うのが嘘で、朝鮮人は併合前も後も自主的にハングルを学んで

いたからこそ、1930年の国勢調査で、20~24歳の識字率が35%という

結果になった。

「朝鮮教育要覧」(朝鮮総督府編 大正8年)のP46とP92によると

公的初頭教育の大部分を占める公立普通学校と書堂を比べると

1918年(大正7年)時点で、公立普通学校の生徒数は約8万7千、書堂が

約26万5千。この「書堂」は朝鮮の伝統的なもので漢字を学ぶために

ハングルを使っている。

このように、漢字を学ぶ為の千字文にハングルの解説がついている。

つまり「漢文の読み書きが出来るのに、ハングルはできない」

という人はまずいなかったと考えられる。

解放後の識字率

植民地期朝鮮における識字調査 板垣竜太 によると

韓国は、解放直後に22%推定のハングル識字者の割合が

「國文講習會」などを行うことで、1948年には識字率58%

1954~1958年には毎年「文盲退治教育」を実施。

1958年には96%にまで達したとされ、著しい識字率向上が

見受けられる。

まとめ

◆ハングルは併合前から国文となり、新聞、小説、研究も行われていた。

◆併合前は朝鮮語を国語としたが、併合後の国語は日本語になった。

◆必修科目だった朝鮮語の授業の変遷【削減⇒ 随意科目⇒ 消滅】

◆朝鮮教育は、日本語の普及が目的だった。(朝鮮教育令 第五条)

◆朝鮮人によるハングル普及運動があったが、民族運動とみなされ

弾圧された。

◆朝鮮総督府による「国語普及運動」があり、各行政機関による普及政策で社会的に朝鮮語が制限された。

◆朝鮮人は義務ではなく授業料もとっていた。

◆1936年で朝鮮人の就学率は25年かけて、25%と低迷。就学率が上昇

したころには、朝鮮語授業の削減や国語普及運動など、ハングル普及に

貢献したとはいえない。

◆1930年の識字調査で、朝鮮総督府の教育を受けていない世代の朝鮮人

でも、ハングルのみ識字率が40%程度あり、併合前からそれなりに

ハングル普及していたことが伺える。

◆朝鮮人は併合前も後も自主的にハングルを学んでいた。

◆解放後のほうが、ハングルの識字率の上昇は著しい。