【批評の座標 第9回】オブジェと円環的時間――澁澤龍彦論(七草繭子)

第9回に取り上げるのは、サドをはじめエキセントリックな外国文学の紹介者であり、古今東西の奇譚を蒐集するコレクターであり幻想的なエッセイスト、そして遺作として『高丘親王航海記』を遺した小説家でもある、あまりに多彩な顔をもつ澁澤龍彦。澁澤のオブジェへの偏愛を軸に、その冒険的な知性の輪郭を鮮やかに描きだすのは、今回の論考でデビューを果たす七草繭子(N魔女)です。

――批評の地勢図を引き直す

オブジェと円環的時間――澁澤龍彦論

七草繭子

一 序文

貝殻や骨は、いわば生の記憶であり、欲望の結晶である。生はそのなかで、かっちりと凝固し、つややかに光り、歳月に耐えた永遠性を誇っている。[1]

寝る前には必ずガラスに閉じ込められた半透明の海月のオブジェを眺め、起きたら自分もガラスの海月になっていたら良いのに、と思いながら眠る。子供の頃からオブジェが好きだった。

幼少期、祖父の家には沢山のオブジェがあり、私はいつもそれらのオブジェに魅了されていた。特に印象に残っているのは、例えば、鉛でできたハート型の重し、覗くと向こう側が見える透明のガラス製の馬、ねじをまわすと鴨の親子の人形がぐるぐると円を描いて泳ぎだすオルゴール。白い紙粘土でできた笑った顔の兎。ラッパを吹く天使が透明の球体に閉じ込められたスノードーム。

オブジェは死んでいる、生きて感情を持っていたらそれは生命でありオブジェではない。死んでいるからこそオブジェなのだが、同時にオブジェは死んでいるからこそ永遠に存在し続ける。そこには目盛りも秒針もない。完全に静止し、固定化された時間が閉じ込められている。オブジェは日常生活において使用され、何らかの役に立ち、消耗される道具に比べ、役に立たないがゆえに世界にとって余剰である。しかし、余剰であるがゆえに、オブジェは、直線的な時間が流れる私たちの日常的な世界に対する裂け目として、つまり円環的な時間が流れる世界として、静かに存在している。

幼い頃、子供ながらにオブジェが自分の生まれる前からそこにあることに驚きを感じていた。オブジェ一つ一つがまるで一つの閉じた小宇宙であり、一つの迷宮のようで、眺めているだけでいつでもその世界の裂け目という入り口から迷宮に入り込み、好きなだけそこに迷い込むことができた。『石が書く』のロジェ・カイヨワによれば、オブジェとしての石は次のようなものであるという。

東洋のある種の伝承では、節くれだった木の根や、岩や、小穴が開いたり、縞目がつけられたりする石などの、形や模様によってもたらされた驚異から、霊感の湧き起こることがある。その根と岩と石は、山や深淵や洞窟に類似している。それは空間を要約し、時間を凝縮している。それは長い夢想、瞑想、陶酔の対象であり、「真の世界」と交渉する手段である恍惚を支えるものなのだ。賢者はその根や岩や石を熟視し、そのなかに入り込み、そこで道に迷う。そこに沈み込む。伝説によれば、彼はもう人間世界には戻ってこなかったといわれる。[2]

澁澤龍彦(1928-1987)が紹介する世界のあらゆる人物や事件、植物から美術作品にまつわる様々なエピソードも、カイヨワのそれのように現実か虚構かわからないそれ自体で完結した迷宮のような小宇宙であり、まるで鉱物の断面のように複雑だが一貫した美意識と規則性を持った不確かなものの不思議さと驚異がぎっしり詰まっている。例えば、透明な青いガラス瓶に太陽光が反射して独特な光を発しているのを見つけてうっとりする時、私は澁澤のオブジェについて書かれた本を開きたくなる。

澁澤龍彦はオブジェを愛し続け、円環的な物語を愛し、円環的な時間を生きた人である。

古今東西の文学作品や詩からオブジェをテーマにした数々の文章を澁澤が独自に収集し、紹介した『オブジェを求めて』のアンソロジーの序文で澁澤自身が語るところによれば、澁澤のオブジェへの偏愛は次のようなものであるという。

どういうものか、私は子どものころから役に立たないものが好きで、もし人生一般に対する好みの基準を一言で要約するとすれば、それこそ「役に立たないものが好き」ということになってしまうにちがいない。つまり生産性の哲学や倫理が大きらいなのである。私のオブジェ好きも、どうやらこの骨がらみになった思想とふかい関係があるらしく、思想も骨がらみになってしまえばほとんど趣味と見分けがつかないから、これは趣味の問題といってもよい。あるいは今日の流行語をもって、ビョーキといってもよいであろう。[3]

そのような澁澤の発言の通り、澁澤の部屋は人形、貝殻、鉱物、骸骨など、澁澤が偏愛する様々なオブジェで埋め尽くされており、『夢のある部屋』、『少女コレクション序説』、『玩物草紙』など、多数の著作で様々な玩具=オブジェにまつわるエピソードやオブジェそのものの考察とともに紹介されている。

役に立たないもの、使用価値のないもの、そのようなオブジェを愛するとは一体どういうことなのか。それらのオブジェをどのようにして愛したのか。澁澤の幼年期のエピソードから辿ってみたい。

二 澁澤少年と金のカフスボタン

父親の金のカフスボタン。それが五歳のころの私のお気に入りの愛玩物だった。手の中で、ただ何ということもなく、ひねくりまわしているのが好きだったのである。[5]

少年時代、こんな風にして本来は洋服を止めるために使われるはずの、役に立たなくなった金のカフスボタンをひねくりまわしていた澁澤少年は、最晩年に『高丘親王航海記』という小説を書いた。そこには主人公の親王を乗せた船が襲われた際、所持していた美しい真珠を奪われまいとして、親王がその真珠を飲み込んでしまうという場面がある。

この真珠に対して、いつしか親王はひとかたならぬ愛着をおぼえはじめていたのだった。よしんば、不吉なものであろうと、真珠はわたしと一心同体だ。むざむざさらわれてたまるものか。

(中略)

あらそっているうちに、古色蒼然たる虎の皮の火打袋がやぶれ、真珠がぽろりところがり出した。すんでのことに下へ落ちるところだったが、あやうく親王はこれを掌に受け止めた。そこへ男どもの手が二本三本とのびてきた。もはやこれまでと親王は真珠を口中にふくんだ。そして、われにもなくぐっと呑みこんでしまった。[6]

しかしその真珠が喉に詰まってしまったがために、親王は病気を患い、目的地の天竺に辿りつけなくなってしまうのである。

一方で、幼い頃の澁澤少年も、親王が真珠を飲み込んだように、お気に入りの金のカフスボタンを誤って飲み込んでしまう。

さて、或る夏の物憂い午後、すだれを吊るした奥の座敷の畳の上に寝ころがって、私が例のごとく、そのカフスボタンを手の中でもてあそんでいると、どうしたはずみか、それが口の中へぽとんと落ちた。あわてて、ごくりと唾を吞みこんだからたまらない。あっという間に、カフスボタンはゆっくり食道を通過して、胃の腑の中へおさまってしまったのである。

考えるとおかしいが、ともすると子供というものは、何でも口のそばへ持ってゆきたがるものなので、五歳の私にも、あるいはそういう傾向があったのかもしれない。食道を通過する冷たい異物の感触と、何か取り返しのつかないことが起こってしまったのではないかという、居ても立ってもいられないような気持とを、私は今でも、ありありと思い出すことができる。[7]

金のカフスボタンを飲み込んだ時のことを振り返って、澁澤は「今から考えると親子で大騒ぎしたのが馬鹿馬鹿しく思われるほどだが、私の平凡な幼年期にとっては、特筆すべき大事件だった」[8]と語っている。澁澤自身も語っているように、金のカフスボタンを誤飲したことは、幼少期の澁澤にとっての「大事件」だったのであり、それが晩年の『高丘親王航海記』に色濃く影響を与えている、というのも十分にありそうなことだ。既に多数の論考で指摘されていることではあるが、この作品を読むとまるで親王が澁澤の似姿のように思える場面が多い。

都心の病院に入院していた時に書かれた『都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト』でも、病院にて処方された薬の幻覚に悩まされた澁澤は自分の号を考えることにする。澁澤がひらめいた号は「呑珠庵」[9]というもので、実際珠が喉につかえているわけでもないが、珠が喉につかえて声が出なくなってしまったことにして、呑珠庵と名付けたのである。その時に、「私は子どものころ、あやまって父の金のカフスボタンを呑みこんでしまったことがあるので、この見立てはますます気に入った」[10]と述べている。

死ぬ間際まで幼年期に父親の金のカフスボタンを呑みこんだことをずっと覚えていて、さらにはそれを自分の号にしようというのだから、この金のカフスボタン事件は澁澤にとって生涯忘れがたい、特別な出来事であったはずである。

幼年期に魅了され、飲み込んでしまった金のカフスボタンと最晩年の遺作に登場する美しい真珠。親王が美しい真珠に魅了されるようにして、幼少期から澁澤はオブジェという無用なもの、無用だが美しいものに終生憑かれ続けていたのである。

三 澁澤のオブジェ観

澁澤が編集したアンソロジー『オブジェを求めて』にはあらゆるオブジェが登場する。地球儀、鏡、ガラス、人形、真珠、パイプ、蝶、鉱物、そして肉体。肉体をもオブジェに含める澁澤の考えにかんしては、『オブジェを求めて』においてオブジェとして紹介されているトマス・ブラウンの『医師の宗教』がヒントになるのではないかと思う。

私が見つめる世界は私自身であり、私が目をやるのは私自身のからだというミクロコスモスである。もう一つの世界(すなわち大宇宙)のほうは、地球儀のようにこれを用いて、ときどき暇つぶしの楽しみにくるくる回転させてみるだけだ。(中略)私を閉じ込めている肉体というマッスは、私の精神まで限界づけてはいないのだ。あの青天井を見れば天にも限りのあることが分かるだろうが、私に限りがあるとはどうしても思えない。 [11]

このテクストは澁澤のオブシェ観を物語っているように思う。「ブラウンにとっては、広大無辺な宇宙というのは自分自身のことなのであって、かえって天体などというものは、机の上の地球儀にもひとしいちっぽけなものでしかないのだ」[12]。モノは単なるモノでしかないとしても、モノというミクロコスモスを通してここで言う精神のように形はないが巨大なもの、つまりマクロコスモスへと至る回路を見ることはできよう。その時、モノは単なるモノではなく、単なるモノ以上のものを内包した何かに変容する。「固定された円はおのずから催眠作用をもつ、とカイヨワは指摘している。それは見る者を不安にさせ、麻痺させ、眠り込ませる。暗い中心のまわりに鮮明でさらに増大する。たとえば、コフクチョウの翅を飾る眼状紋や古代ギリシアの楯に描かれたメドゥーサの顔である」[13]。あるいは、ボードレールが玩具について、「大部分の子供たちはとりわけ魂を見ることを欲する、ある者たちはしばらく使った後で、ある者たちはただちに。この欲望がどの程度速かに侵入してくるかによって、玩具がどれほど長生きするかが決まる」[14]と言ったように。

さらに澁澤は『玩物草紙』においてみずからのオブジェへの偏愛を「ヨナ・コンプレックス」をキーワードにしながら、次のように述べる。

私が金属の異物を思わず吞みこんでしまったということは、精神分析学的に解釈すれば、明らかにヨナ・コンプレックスのあらわれではないかと思われる。

ご承知のように、ヨナは旧約聖書に出てくる人物であり、鯨に吞みこまれて三日三晩、大魚の腹中にいた。つまり、ヨナ・コンプレックスとは、巨大な生きものの腹中に吞みこまれはしないかという、恐怖と魅惑の反対感情を伴った、無意識の感情傾向のことであり、胎内回帰願望の一変種なのである。[15]

そして澁澤はジルベール・デュラン『想像的なものの人類学的構造』を引用する。

「或る行為を受けるということは、むろん、その行為をすることとは違う。しかし或る意味では、これに参加することでもあるのだ。言葉で表された身ぶりが強制力をもつ想像界では、主語と直接補語とは、その役割を転倒することができる。かくて呑みこむ者は、呑みこまれた者になる。」

(中略)

吞みこんだ私は、想像界では、吞みこまれた私と等価であったようだ。だから私の場合も、おそらくヨナ・コンプレックスの特殊なあらわれと見て差し支えないのではないか。[16]

澁澤はこのようにオブジェを吞みこみつつも、同時に呑みこまれたいという願望が自分にあるのではないかと自己分析をしている。

これは澁澤のオブジェに対する眼差し方の根幹にあるもののように思える。対象を眺めているうちに、それを眺めるだけでは飽き足らず、その対象をただ眺め続けることによって呑みこみ、また呑みこまれる。

澁澤は大抵の写真ではサングラスをつけ、ポーズを取ったり、いかなる時でも気取りを忘れない人であった。気取りを忘れないということは、他者からの眼差しを意識し続けるということでもある。それは理性に基づいた自制心を持ち続けるということであり、ストイシズムの徹底といってもよいであろう。

このような気取りは自分の存在をより強調させるために表出するのが一般的であろうが、澁澤の場合は違う。澁澤において気取りは、自分という個別的な存在をある類型に当てはめることであり、ポーズをとる動作は静止することを意味する。澁澤の気取りはストイシズムによって自らを客体化=オブジェとして扱うことに他ならない。つまり、澁澤の態度は己を強調するためのオブジェ化ではなく、むしろ真逆であり、自意識と距離を取っているのだ。この態度は、自分が見せたい自分、ではなく、他人に見せるための自分を見せるというモラルの類だ。それはまるで標本箱に蝶の剥製をコレクションして、それぞれの個別性の類似から普遍性を見出すような眼差しを自分自身にも向けているとは言えないだろうか。その眼差しのあり方は、いとも簡単に他者に身を委ねてしまえる身軽さと表裏一体のものである。なぜならそこで見えるものはあくまでも標本箱の中の蝶のように、他者にお見せするために自分を類型に落とし込んだ自分の姿であって、それはある種のサービス精神でもあり、自己の表出というよりも役割に徹する演技的な身振りであり、まやかしでもあるからだ。

四 冒険と変身

澁澤は少年時代には冒険小説を愛読し、心を奪われていた。オブジェと冒険、そこに何の関係があるのか。それを読み解く鍵は変身にある。澁澤は『胡桃の中の世界』で次のように述べる。

大きなものと小さなものとの弁証法を楽しむ想像力が、幼時から人一倍、発達していたものと思われる。その点では私も同じことで、現にこのような文章を楽しみながら書いているところをみると、この傾向はいまだに私の内部に執念深く棲みついているもののごとくである。大きさの相対性あるいは弁証法を楽しもうとする私たちの想像力の一つの傾向を、ピエール=マクシム・シュールは「ガリヴァー・コンプレックス」と名づけたが、私もまた、案ずるに、このコンプレックスの持主だと言えば言えないこともないであろう。[17]

澁澤が好んで論じたルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』では、アリスは縮み薬によって小さくなり、ケーキを食べることによって身体が大きくなる。冒険の必須条件とまでは言わないが、自分が小さくなったり大きくなったりすること、あるいは世界が小さくなったり大きくなったりする視点の移動によって、よりマクロな世界を見ることも、よりミクロな世界を見ることも可能になる。

そこから考えられることは、澁澤のオブジェへの憧れは、単に眺めて対象を所有したいという窃視的な願望を超えて、つまるところ自分自身さえも変化してしまう変幻自在な変身の願望へと転じているということではないか。

しばしば澁澤は視覚型の人と言われ、見る人のイメージが強い。確かに澁澤は見ることに強い関心を持っていたが、見ることを超えて視覚を通じ、対象に憧れ、それになりたいと願う、この変身の願望に至ってしまうことこそが澁澤の他の視覚型の人間との最大の違いではなかろうか。

澁澤にとっての変身願望とは、澁澤の言葉を借りて言うなら少年期に特有の「全地上の責任を一身に負おうとする焦燥」に他ならない。

全地上の責任を一身に負おうとする焦燥こそ、少年期特有のものだ。同時に拳闘選手と、アフリカ探険家と、政治的雄弁家と、強盗犯人と、酔っぱらいと、インディアンと、ミッキー・マウスと、森の樹木と、海辺の岩とに化身したいと願うのが、少年の夢想だ。夢想はたわむれの慰みごとだろうか。大人にとってはそうだろう。が、少年にとっては明らかに事情がちがう。夢想のとき、少年は不安と欲望におののきながら世界を掌につかむのだ。大人は決して他者になりたいなどという、無益な望みをいだくものではない。自己が自己自身に似ていることが、彼らの安心の第一の拠りどころである。しかし、何にまれ自分の愛する者に変身したいと望まない少年は、おそらくひとりもいないだろう。愛されたいと感じる以前の衝動は、愛する者になりたいという非現実的な衝動である。それは未成熟なエロティックの一形式でさえある。童話やお伽話が少年のエロティックな変身譚であることを知らぬ者は、不見識の譏りをまぬかれまい。[18]

ここで述べる「化身」というのは人間的なものに限定されない。澁澤は化身したいと願う対象の中に「森の樹木」や「海辺の岩」といった人間以外のものをも含めているのだから。しかし、澁澤に限らず幼い子供は大抵超人的なものに憧れるし、あるいは人以外のものになりたいという欲求を躊躇なく口にするが、大人になるにつれて、それは夢見がちで馬鹿げたことなのだと諦めてしまう。澁澤の非人間的なものや超越的なものへの憧れはそれ自体ではとても月並みで多くの人が抱いたことのある願望だ。

だが、幼年期を過ぎてもそれに憧れ続けていることに澁澤の非凡さがあり、並外れて純度の高い幼年期の感性を保持し続けたことに澁澤が「幼年皇帝」[19]と呼ばれる所以がある。そのような幼心を持ち続けていたからこそ、澁澤は膨大な知識を心の底から楽しみ、他人に披露することができたのではないか。澁澤のサービス精神は、大人としての礼儀正しいそれではなく、綺麗な石を見つけた時に自分が綺麗だと思ったから他人にもこの喜びと驚きを共有したい、という子供のような損得勘定のない無邪気なサービス精神なのだ。だからこそ、自分の知識や見聞を、他人に躊躇なくあっさり見せてしまうことができたのだ。

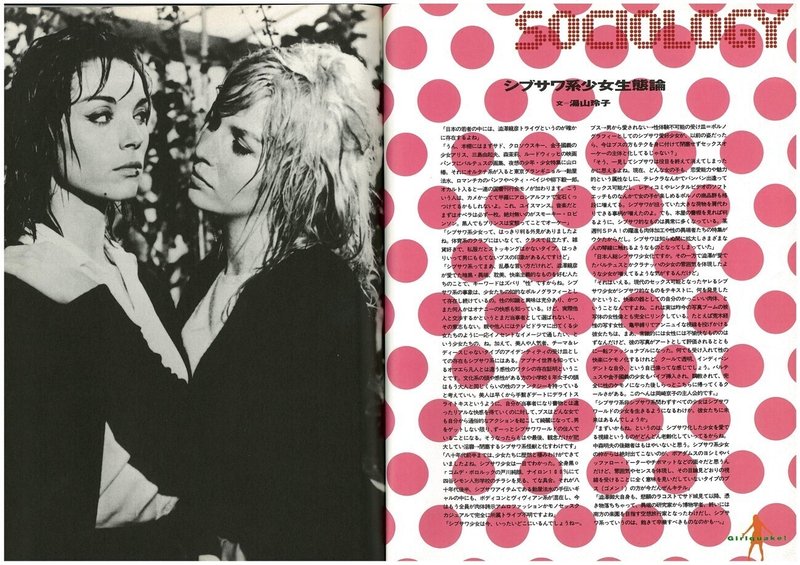

そうであれば、単なる所有の人ではなく、この明け渡す身振りにこそ澁澤の特異さがある。「これ素敵だよね。こんなものが好きなんだよね」というような明け渡しを躊躇なく遂行する澁澤の身振りは好きなものを互いに見せ合い、交換し合う少女のようなそれなのである。「孔雀石は濃淡さまざまな緑玉色がミルフィーユのように薄く折り重なって綺麗」とか「ヒスイカズラの花なのに緑色の鉱物のような艶やかで不思議な色合いが好き」というような。そこには競争心も損得勘定もなく、好きか嫌いかという感覚的な価値判断しか存在せず、ただそこにあるものを感じて味わい、うっとりとするような観想的な態度がある。そのような観想的な態度が「シブサワ系少女」[20]という言葉が登場する程に澁澤が女性から大変な人気を博した理由の一つではなかろうか。

このようにそこに存在するオブジェを眺めて観想するような態度は、モノの表面だけをはぎ取って自分の所有物にする蒐集家とはむしろ対極的な態度であり、澁澤自身はコレクションという言葉を使いつつも、何かを所有しているという感覚は希薄であっただろうと私は考える。このような澁澤の態度は書物に対する扱いにもよく表れている。『書物の宇宙誌』の中で巌谷國士は澁澤の書物の扱いについて次のように述べている。「決してページを折ったりしないし。澁澤さんにとって本はそういうものだった。子どものころからそうだったらしい。本をとても大事にする。オブジェとしても。触り方もこう、優しくやわらかく触るような持ち方をしていたのをよく覚えています」[22]。

『少女コレクション序説』というこれもまた「コレクション」という言葉がタイトルに含まれ、オブジェへの偏愛を語った著書があるため、博覧強記な蒐集家として認識されがちな澁澤だが、本文にはこのようなジャン・ジュネの『花のノートルダム』を引用した箇所がある。「私は今でも曠野を歩いていて、えにしだの花に出会うとき、それらの花に対して深い共感の情が湧き起るのだ。私は愛情をこめて、それらをしみじみと眺める。私には、自分がこの花の王、ひょっとしたらその精でないと言い切ることもできないのだ。えにしだの花は、自然界における私の標章なのだ」[23]。このジュネの花に対する観想的な態度と自分のナルシシズムを植物に仮託する感覚に部分的な共感を示しつつ、澁澤はさらに次のように述べる。

わたしの愛するものは、動物と植物の中間に位置する、貝殻や、骨や、珊瑚虫のような石灰質の抽象的なイメージである。このようなものに、わたしは言い知れぬ美を感じる。エロスを感じる。それは精神分析してみれば、多少ネクロフィリア(屍体愛)的な感覚に通じるのではないか、とも思っている。[24]

つまり、澁澤の愛するオブジェはとりわけ、動物と植物の間に位置するような適度な硬さと柔らかさとを両方兼ね備えたオブジェであり、そのようなモノを愛でる時、澁澤は花に己を重ね合わせるジュネのように、オブジェに対し観想的な同一化を試みるのだ。それは所有というよりもオブジェに同一化し、自分の存在を重ね合わせることによって、観想と共に自身の存在をモノヘ明け渡す行為だと言えるだろう。

ごく若いうちから、私には、人間の肉体は一個のオブジェにほかならないという思いが強かったものだが、いま、五十代のおわりになって、私はそのことを身をもって証明したかのような、ふしぎな気持にとらわれている。もしかすると、私の肉体は私の思想を追いかけているのかもしれない。[25]

オブジェを愛し、自身もまたオブジェであろうとした人。澁澤は対象を研究したり説明したりするよりも、それ以上に対象を愛し、それになりたいと願う人であった。肉体はオブジェに他ならないと考えることは、肉体とモノとを等価に捉えるということである。

浅羽通明は「球体を説明するよりも、球体を偏愛して生きる方を選び、シュルレアリズムを研究するよりも、シュルレアリズムにまみれてしまう方を選ぶ澁澤龍彦。彼は、芸術を第三者的立場から分析する研究者ではなく、どこまでも実存的に芸術へ没入してゆく当事者」[26]であったと述べているが、その姿は冒険を外から眺めている窃視的な傍観者、あらゆる知識や物を収集する蒐集家というよりも、世界のあらゆるものを見尽くし、実存的に美しいものに没入し、それにまみれてしまうことさえも超えて、オブジェに変身することを願う変幻自在な観念世界の冒険家と言った方が相応しいのではないか。

五 円環的時間

澁澤は少年時代、妹に様々な質問を投げかけるのが常で、妹の澁澤幸子はこのようなやり取りを記憶しているという。

兄は突然、妹にさまざまな質問を発した。

「ここからまっすぐどんどん行ったら、どこに行くと思う?」

「お隣の家」

「違う。もっとどんどん行くんだ」

「海」

「違う。ここに帰ってくるんだよ。地球は丸いんだからね。」[27]

幼年期に飲み込んだ金のカフスボタンが象徴するように、澁澤は「幼年皇帝」と呼ばれるほど少年の心を保持し続けた。晩年になるほどその傾向はより強くなり、最晩年に書かれた『高丘親王航海記』は天竺という彼方を目指しつつ元の出発点に回帰していく物語だが、澁澤自身もより純度の高い少年時代に向かって円環的に回帰していったように思えてならない。

サドの紹介者としての澁澤、古今東西の異人や奇異なエピソードの紹介者としての澁澤、異端文学や美術の紹介者としての澁澤、小説家としての澁澤……。澁澤が多岐にわたるものを紹介し多作であるのは世界を見尽くさんとする情熱と好奇心ゆえであろう。それは雑多で一貫性のない態度のように思えるが、地球の最果てまで行って、ついには一周して帰ってくる冒険家として考えればその態度は一貫している。それゆえに澁澤の生も円環のように、元の場所、少年時代に回帰していく。だからこそ澁澤の遺作である『高丘親王航海記』の親王の思い出の象徴とも言える不思議な光る球は旅の出発点である日本に投げられるのだ。「薬子はやおら右手を振りあげて、光る石を外へ向かって放り投げた。「そうれ、日本まで飛んでゆけ。」」[28]。

澁澤の似姿のような親王は自身の死が迫る時、「初めての経験を待ちのぞむ、むしろ楽しいとさえいえるかもしれない予感だった」[29]と作中で語る。『高丘親王航海記』は澁澤自身も入院中でまさしく死が迫った時期に書かれた作品であり、「肉体が一個のオブジェ」だと語っていたことを考えれば、澁澤は喉頭癌という病に苦しみながらも死という経験すらも新鮮で胸が躍る冒険の一つのように心のどこかで感じていたのかもしれない。

それはあたかも澁澤自身がオブジェそのものになっていく円環的な過程のようでもある。まるで親王が虎に食われて、死後は「モダンな親王にふさわしくプラスチックのように薄くて軽い骨」[30]になったかのごとく――単純に親王は死んだから骨だけが残ったのではなく――澁澤は死によって『高丘親王航海記』の物語の中で「プラスチックのように薄くて軽い骨」という一個の完全なオブジェになったのである。ゆえに『高丘親王航海記』における死とは、美しい真珠を飲み込んだゆえに死ぬという単純な話ではない。澁澤は物語の中で親王に己を重ね合わせ、とりわけ愛していたオブジェである骨そのものになってしまうこと――それを自分自身の夢の結実として描いたのではないだろうか。

死の珠とともに天竺へ向かう。天竺へついたとたん、名状すべからざる香気とともに死の珠はぱちんとはじけて、わたしはうっとり酔ったように死ぬだろう。わたしの死ぬところが天竺だといってよいかもしれない。死の珠ははじければ、いつでも天竺の香気を立ちのぼらせるはずだから。[31]

澁澤のオブジェへの偏愛は対象への変身願望に転ずるものであり、自分自身を対象へ明け渡す行為だとするならば、その願望は自身が死ぬことでしか完全には実現しない。死の珠=美しい真珠というオブジェに自身の生を明け渡すことによって完全にオブジェと一体になる。それは自分自身が生きている限りは、モノとモノは切り離され、個別に存在している以上、決して実現しない不可能な願望なのだ。だからこそ、この場面において美しい真珠というオブジェに完全に生を明け渡す行為でもあり、同時に骨というオブジェと化すことを意味する死を、澁澤の似姿として描かれたであろう親王はうっとり酔ったような体験として夢想するのだ。

「記憶にはっきり刻みこまれているのだが、はたしてその記憶が現実に支えられているのかどうか、あるいは現実の裏づけのまったくない、クレペリンのいわゆる錯誤記憶、贋物の記憶にすぎないのではないか、自分でも判断のつきかねるような記憶が私にはいくつかある」[32]と語るくらい現実感覚が希薄だった澁澤にとっては、自分の似姿である親王の遺骨のみならず、世界それ自体もプラスチックのように薄くて軽い骨のようなリアリティしか感じられなかったのかもしれない。現実的な重さを感じられず――あるいはそのような深刻さや重さを嫌い、まるで虚構の、夢の世界、すなわち「贋物の記憶」こそが本来の世界なのだ、と言わんばかりに、むしろプラスチックのようなまがい物の――夢の世界の方が澁澤にとって余程鮮やかでリアリティがあったのではないか。

夢の記録とは、海で採集した海草の標本みたいなものではないかと思う。私たちが海にもぐっているあいだこそ、海草はいかにも生き生きしているが、陸の上に引っぱりあげると、それはみるみる色あせてしまう。[33]

その様はまるで桃源郷という虚構の世界の仙人が一瞬だけ現実世界に姿を現し、桃源郷に帰還していくようでもあり、東洋の賢者が恍惚によって石というオブジェの模様に沈み込み、人間世界には二度と戻ることがなかったようでもある。モノに呑みこまれ、モノという永遠になるということ。それは終生オブジェに魅かれていた澁澤にとって、最も甘美な夢であったかもしれない。

そのような意味で、澁澤にとって、真珠を喉に詰まらせて死ぬ『高丘親王航海記』を書いたことは金のカフスボタンを呑みこんでしまった時点で決して書くことを避けることのできない作品だったのかもしれない。幼い頃に魅了され、呑みこんでしまったあのピカピカに光る金のカフスボタンが、今度は澁澤その人を呑みこむように。

[1]澁澤龍彦「エロスとフローラ」『少女コレクション序説』、中央公論新社、一九八五年、一四九頁。

[2]ロジェ・カイヨワ、菅谷暁訳「石の中の画像」『石が書く』、創元社、二〇二二年、一八頁。

[3]澁澤龍彦『言葉の標本函 オブジェを求めて―渋澤龍彦コレクション』、河出文庫、二〇〇〇年、一六頁―一七頁。

[4]『「総特集」澁澤龍彦:ユートピアふたたび』、河出書房新社、二〇〇二年、二―三頁。

[5]澁澤龍彦「カフスボタン」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一七〇頁。

[6]澁澤龍彦「高丘親王航海記」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、一六二頁。

[7]澁澤龍彦「カフスボタン」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一七一頁。

[8]澁澤龍彦「カフスボタン」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一七五頁。

[9]澁澤龍彦「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、二七四頁。

[10]澁澤龍彦「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、二七四頁。

[11]澁澤龍彦「地球儀」『言葉の標本函 オブジェを求めて―渋澤龍彦コレクション』、河出文庫、二〇〇〇年、二六頁。

[12]澁澤龍彦「地球儀」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年 、一五四頁。

[13]田中純「アートヒストリーとナチュラルヒストリー」『イメージの自然史』、羽鳥書店、二〇一〇年、二三頁。

[14]澁澤龍彦「玩具のモラル」『ダンディの箱』、筑摩書房、一九九〇年、一四四頁。

[15]澁澤龍彦「カフスボタン」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一七一頁―一七二頁。

[16]澁澤龍彦「カフスボタン」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一七二頁―一七三頁。

[17]澁澤龍彦「胡桃の中の世界」『澁澤龍彦全集 第十三巻』、河出書房新社、一九九四年、二〇四頁。

[18]澁澤龍彦「神聖受胎」『澁澤龍彦全集 第二巻』、河出書房新社、一九九三年、四一七頁―四一八頁。

[19]浅羽通明『澁澤龍彦の時代―幼年皇帝と昭和の精神史』に登場する呼称。

[20]湯山玲子「シブサワ系少女生態論」『STUDIO VOICE Vol.247 特集 Girlquake! 秘められた少女たちの暴力性』、インファス、一九九六年、四二頁。

[21]湯山玲子「シブサワ系少女生態論」『STUDIO VOICE Vol.247 特集 Girlquake! 秘められた少女たちの暴力性』、インファス、一九九六年、四二―四三頁。

[22]国書刊行会編集部「対談 澁澤龍彦の書物 松山俊太郎×巌谷國士」『書物の宇宙誌』、国書刊行会、二〇〇六年、三五八頁。

[23]澁澤龍彦「エロスとフローラ」『少女コレクション序説』、中央公論新社、一九八五年、一四八頁。

[24]澁澤龍彦「エロスとフローラ」『少女コレクション序説』、中央公論新社、一九八五年、一四九頁。

[25]澁澤龍彦「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、二七八頁。

[26]浅羽通明『澁澤龍彦の時代―幼年皇帝と昭和の精神史』、青弓社、一九九三年、二七四頁。

[27]澁澤龍彦『私の少年時代』、河出文庫、二〇一二年、二九八頁。

[28]澁澤龍彦「高丘親王航海記」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、一九〇頁。

[29]澁澤龍彦「高丘親王航海記」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、一五五頁。

[30]澁澤龍彦「高丘親王航海記」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、一六四頁。

[31]澁澤龍彦「高丘親王航海記」『澁澤龍彦全集 第二十二巻』、河出書房新社、一九九五年、一九四頁。

[32]澁澤龍彦『私の少年時代』、河出文庫、二〇一二年、三三頁。

[33]澁澤龍彦「夢」『玩物草紙』、中公文庫、一九八六年、一八七頁。

人文書院関連書籍

その他関連書籍

執筆者プロフィール

七草繭子(ななくさ・まゆこ)静岡県出身。大学では美学美術史を学ぶ。現労働者。一番好きな鉱物は孔雀石。X(Twitter) : @LUVNA_LEVI

次回は9月前半更新予定です。後藤護さんが種村季弘を論じます。

*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?