教員研修を創る!(6) -ノークラブディ 教員研修-

ノークラブディ 教員研修

こんにちは!

毎週ご高覧いただきありがとうございます!

箕高では、ディプロマポリシーの共有を図りました

次に取組むべきこと

ディプロマポリシーに基づき、

教科教育活動・教科外教育活動の両輪で生徒たちの人間的成長・発達に働きかける、

自身の教科・科目で学年の発達段階に応じて卒業時に身に付けて欲しい Competencies(資質・能力)の、どの部分を育てていくのか、

それを学校全体で共有することにより、各単元、それを構成する一時間一時間の授業で、単元終了後、授業後に育成をめざしたい生徒の姿をイメージしながら授業創りを研究・開発・実践していくこと

さらに、先生方を始め校長にも突き付けられた

コロナ禍、一斉休業、分散登校期間、先生方には、オンライン学習でもできることは何か、対面授業でしかできないことは何か、という授業の本質に迫る問い

令和4年度入学生から始まる観点別学習状況の評価における、従来の在り方の根底を問われる「学習評価」

これらを学校全体で取組まねばなりません

次に取組むべき課題は、

ディプロマポリシーに基づき、

教科教育活動・教科外教育活動の両輪で生徒たちの人間的成長・発達に働きかける、自身の教科・科目で学年の発達段階に応じて卒業時に身に付けて欲しい Competencies(資質・能力)の、どの部分を育てていくのか、

それを学校全体で共有することにより、各単元、それを構成する一時間一時間の授業で、単元終了後、授業後に育成をめざしたい生徒の姿をイメージしながら授業創りを研究・開発・実践していくこと

さらに、先生方を始め校長にも突き付けられた

コロナ禍、一斉休業、分散登校期間、先生方には、オンライン学習でもできることは何か、対面授業でしかできないことは何か、という授業の本質に迫る問い

令和4年度入学生から始まる観点別学習状況の評価における、従来の在り方の根底を問われる「学習評価」

これらの課題を学校全体で取組まねばなりません

ディプロマポリシーの共有の次は、カリキュラムポリシーの策定です

箕高では、上述した課題の太字部分に係り、「授業改善」と「適正な学習評価」をテーマに、令和3年度 取組みを進め、その補強・全体共有の場として研修を位置付けました

実は、これらの取組みのその先には、私の壮大な構想があったのですが、それは「教員の働き方改革と一体にした授業改善をめざすカリキュラムマネジメントについて(1)~(7)」をご覧ください

「授業改善」で取組みを進めたこと

ディプロマポリシーの全体共有が図られているので、卒業時に身に付けて欲しい Competencies(資質・能力)を意識しながら、

・授業の「めあて」提示

・生徒の活動場面(グループワーク等の協調学習など)

・「振返り」

を取入れた「箕高授業スタイル」の研究・開発・実践に取組みました

まず授業後の生徒の姿を Competency–based でイメージし、「めあて」として始業時に提示、生徒はそれを意識しながら授業を受けます。「めあて」に迫るここ一番の場面で、教員は共に深め合う活動を設定します(この活動において input ⇔ output の往還により既習の学習知が深まります)。終了時には、たとえ数分だけでも構わないので授業・学びの流れを振返り、「めあて」が達成できたかを生徒に問いかけます(「振り返りシート」等の記述は単元末でも十分です)

「適正な学習評価」で取組みを進めたこと

観点別学習状況の評価においては、主体性評価の説明責任を気にするあまり、情意も含めた平常点的な要素の詳細な記録をエビデンスとすることがないように、私は、その教科・科目において1年間で身に付けるべき資質・能力を踏まえ、一番本質的な学びだと考える単元(若しくは、一番教えていて楽しい・充実している単元)を選び、そこにパフォーマンス課題を設定して、「思考・判断・表現」と「主体性」を一体的に評価するよう伝えていました。令和3年度より、国語科・地歴公民科・数学科の有志がパフォーマンス課題の取組みを公開授業にしてくれています

これらの取組み(「授業改善」と「適正な学習評価」の研究・開発・実践)に関して、

先生方有志による果敢にChallengeしてくださった公開授業・実践発表会、1,2学期の「ノークラブディ教員研修」、

令和4年1月〜3月の約3ヶ月(帰国生選抜・一般入学者選抜期間を除く)をかけ、全ての教科を対象に、観観点別学習状況の評価やパフォーマンス課題、パフォーマンス評価に関するワークショップ(全教科会議に、関西学院大学 時任先生に、対面で、ファシリテート、指導・助言に入っていただきました!)、

学年末の全体研修、

さらに、私が大阪府立学校長協会 企画運営特別委員長をしていた関係で、令和3年 12 月 20 日(月)に開催された 大阪府立学校長協会「府立学校教育シンポジウム」記念講演 京都大学 西岡 加名恵 教授による『「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価 ―教科における観点別評価をどう進めるか― 』の動画・当日配布資料の各校での共有を、西岡先生にご依頼・ご快諾をいただき、12 月年末、翌 1 月年始に数回に分けて講演会の視聴・勉強会、

を実施しました

大阪府では、「ノークラブディ」として、週1回、及び、土日のうちのいずれか1日、部活動の休養日を設けることが定められています

私は、前任校 東百舌鳥高校で、できるだけすべてのクラブの「ノークラブディ」を学期に1回、特定の日に定め、その日の放課後に教員研修をしませんか、と提案し、制度設計をして、箕高に異動しました。すべてのクラブの「ノークラブディ」が揃えられないのは、体育館やグランドの割り振り(活動ローテーション)があるからです

「ノークラブディ」を集中させることにより、放課後、顧問の先生方が部活動を指導することがなくなり、より多くの先生方が教員研修に参加することができます

箕高でも、同じ提案をし、令和3年度より年間行事計画に設定していただきました

「ノークラブディ」教員研修 5月10日・9月13日

令和3年5月10日、当時、大阪府は緊急事態宣言下にあり、大阪府立学校ではクラブ活動が原則禁止となっています

第1回目では、箕高のディプロマポリシーをどう教科教育で育成していくのか(カリキュラムポリシー)を全教科で話し合いました

各教科で話し合った内容は最後に代表が発表し、全体で共有しました。教科内での相互授業見学実施等、ディプロマポリシーの育成に向けて、教科ごとに連携して重層的に協働し、それぞれの実践での取組を共有し合い、学び合う、等の報告がありました

今後の取組は毎週ある教科会議で継続して議論されます

9月13日、第2回目となる「ノークラブディ教員研修」は、令和4年度入学生から本格的に始まる観点別学習状況の評価について教務主任から概要説明(確認)、国語科・英語科 先行実施の実践報告、9/22・9/24 に実施する地歴科 パフォーマンス課題の開発と実践に係る研究授業について概要案内を行いました

当時、大阪府は緊急事態宣言下にあり、大阪府立学校ではクラブ活動が原則禁止となっています

「パフォーマンス課題」により、「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」を一体的に評価することで、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を、先生方が情意も含めた平常点的な要素の詳細な記録をエビデンスとして用意する必要はなくなるはずです

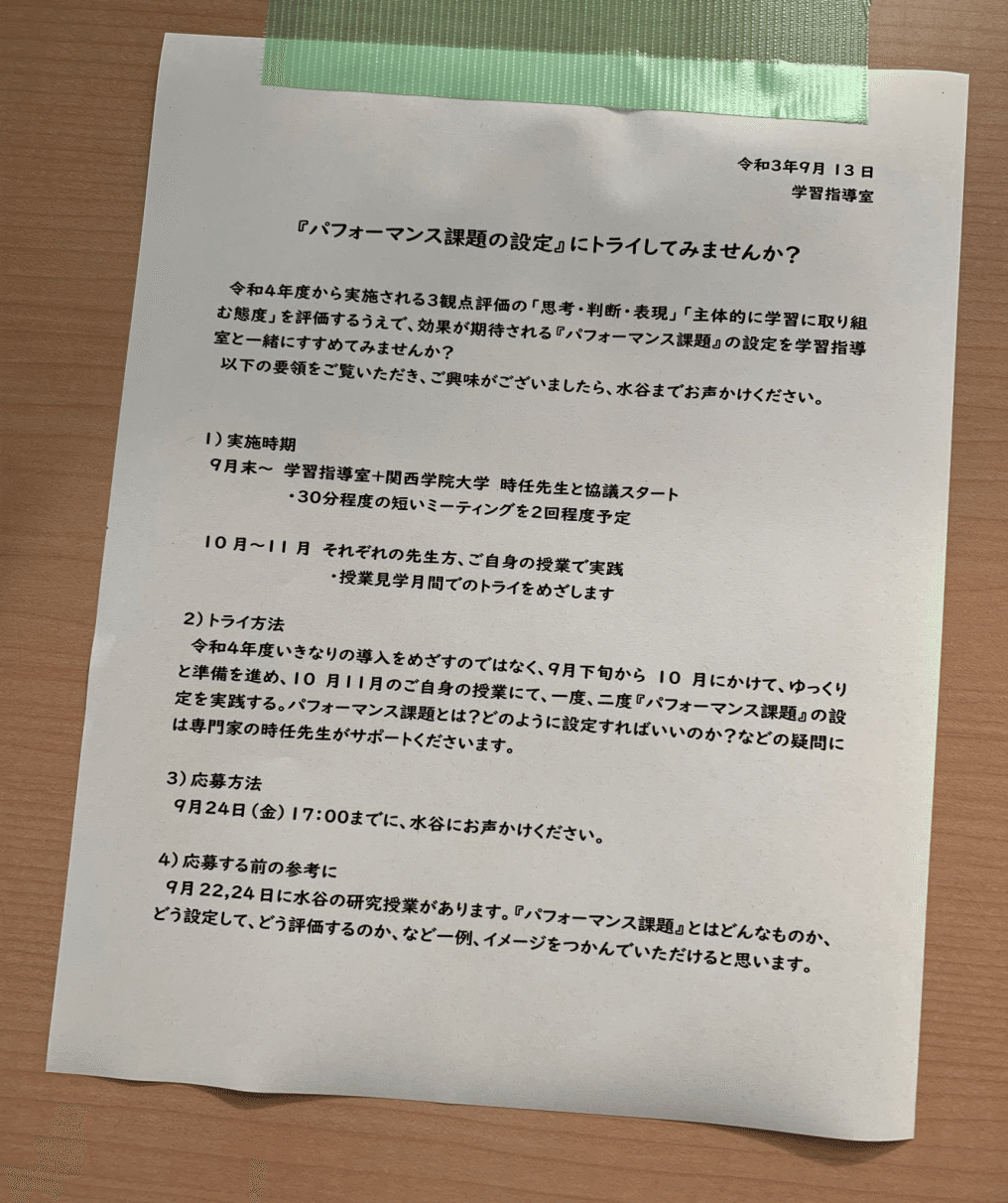

研修の最後には、本校の取組みに学識経験者として指導・助言いただいている関西学院大学の時任准教授と協働して「パフォーマンス課題」設定にChallengeしてくださる先生方の公募が学習指導室長よりありました

「学習指導室」は、令和3年度より、グローバル科・普通科併設校として箕面高校のめざす学校像に基づき、卒業時に身に付けるべき資質・能力について、学習面(授業・学習評価等)・進路指導面・教科外教育活動面で議論し、学校としての取組みを企画・立案・提案する機関として新設した組織です

次に、令和3年12月から令和4年3月までの取組みを紹介します

学習指導室が中心となり、関西学院大学 時任 隼平 准教授(現 教授)の指導・助言を得ながら、令和4年1月〜3月の約3ヶ月をかけ、全ての教科を対象に、観点別学習状況の評価やパフォーマンス課題、パフォーマンス評価に関するワークショップを実施し、学習評価の基本的な考え方や、各教科等における評価規準の策定及び評価の実施(評価基準の明確化)等について研究・協議に取組み、教科としてのこれまでの取組み、課題、困り感などを共有しました

12 月年末から翌 1 月年始の数回に分けて、京都大学 西岡 加名恵 教授による『「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価 ―教科における観点別評価をどう進めるか― 』の動画を視聴し、当日配布資料を基にミニ研修を実施しました

令和4年3月23日 教員全体研修

前半は、学習指導室の先生方のファシリテートで、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシー、観点別学習状況の評価やパフォーマンス課題の授業との関り等について、これまでの実践・取組みの成功例や課題を共有しました。後半は、パフォーマンス課題にChallengeしてくださった先生方の授業実践発表、関西学院大学 時任先生より、参加していただいた教科会議における成果と課題の共有、観点別学習状況の評価に関する理論をご説明いただき、その後、グループワークを行いました

また、令和4年に入ると、コロナ禍叶わなかった先進校視察に漸く訪問することができるようになりました

令和4年3月18日・25日 教員交流会(先進校視察報告・交流会)を実施しました

視察を実施することで、他校と自校の良さや違いを再認識し、自校の強みや課題を比較することで、それらを明確化できます。また、他校先生方との交流や対話を通じ、新事業の開発談や教育全般に関する実体験など、様々な考え方に触れることもできます

さらに、多くの学校がある中、高い教育効果と成果を上げ続ける学校から学校づくりや、生徒・保護者・教職員の満足度が非常に高い学校組織のあり方などを見つめ直す契機となります

視察報告後は、本校のより魅力的な教育活動のために、限られた環境や資源の中で何ができるのか、何をすべきなのか、活発なディスカッションをすることができ、非常に実りの多い時間となりました

次回は、令和4年度にマネジメントした教員研修を紹介していきます

何かのきっかけで、現場の生徒たちや先生方が幸せになっていくような議論が拡がればと願います

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?