二人の天才(真珠王・御木本幸吉と法学者・穂積陳重)の交流について

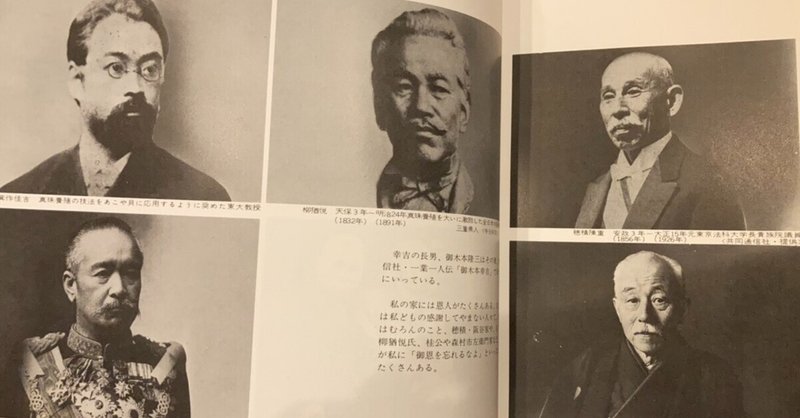

画像は『御木本真珠島のあゆみ』(御木本真珠島、昭和50年発行)33-34頁「御木本幸吉とゆかりの人々」より。左上が箕作佳吉、右上が穂積陳重。

最近面白いなと思って興味を持っているテーマが、御木本幸吉と、穂積陳重との関係についてです。

(この二人がどういう人物かの基本事項については、リンク先のwikiをご覧ください。)

二人は年齢も近く(御木本は1858年生れ、穂積は1855年生れ)、いろいろとつながりがあっただけでなく、実際に交流もありました。

御木本幸吉が真珠養殖の最初期に助言を受けていた生物学者の箕作佳吉(1858年-)と、六法つくるときにフランス民法(ナポレオン法典)を訳た法学者の箕作麟祥(1846年-)は従兄弟。#真珠と法学

— S. Nitta💎Jewelry and Law®💍⚖️ (@JewelryLaw) August 8, 2021

その後明治民法を起草した一人で宇和島出身の穂積陳重は、渋沢の長女・歌子と結婚。箕作麟祥は1867年のパリ万博に渋沢栄一と一緒に随行している。

— S. Nitta💎Jewelry and Law®💍⚖️ (@JewelryLaw) August 8, 2021

(画像は『御木本真珠島のあゆみ』33-34頁「御木本幸吉とゆかりの人々」左上が箕作、右上が穂積) pic.twitter.com/LDNSCc3gko

御木本が養殖技術開発のために指導をうけていた生物学者の箕作佳吉と穂積陳重はともに東京帝大の教授だったことや、箕作佳吉のいとこで法学者の箕作麟祥は渋沢栄一と一緒にパリ万博に随行していること(穂積は渋沢の長女歌子と結婚)、さらには法典論争において『民法出デテ忠孝滅ブ』でおなじみ憲法学者の穂積八束(陳重の弟)の娘・寿賀子と箕作新六(箕作佳吉の五男)が結婚していることなど、かなりつながりもあったようです。

なぜ御木本は穂積に営業をかけたか

ではなぜ御木本は穂積に営業をかけようと思ったのでしょうか。最初に想像できるのは、

・大実業家・渋沢栄一へのコネがほしかったという説

・欧州への数少ない留学経験(日本人で初のイギリスのバリスター資格を取得したのが穂積陳重)があり海外進出への助言がほしかったという説

・当時真珠を買えるくらいのお金持ちがそんなにいなかったという上顧客説

などですが、どうや穂積がは若い頃に皇室の家庭教師もしていてつながりがあったことから、宮内庁に買い上げてもらうことがブランディングにつながる、という「皇室とのコネがほしかった説」が有力のようです。

御木本自身が談話でこのように語っています。

「法学者穂積陳重と、どのようにして幸吉が知り合ったものか、その端緒は不明だが、謹厳重厚の人格とその学識により、帝大総長から学士院長となり男爵を授けられたこの人は、幸吉にとっての大恩人だった。年齢から云っても、穂積は幸吉より二つ年長だが「大ボラ吹き」の幸吉と、わが国法学の祖とも云うべき二人の取り合わせは、ちょっと意外でないこともない。『わしは、単刀直入に、宮内省に入ってみようと考えた。半円真珠の声価をたかめるためには、なんとしても宮内省に買い上げてもらうことが第一と考えた。とにかく、御用達係をつかまえることだ。これにつて、穂積さんが保証人を引受けてくれた。あの人が保証人というのだから、わしは最初から信用された。穂積さんは大恩人だ。村々の娘やかみさんを海女や女工に使って、どうやらその人たちの生活をうるおわせ得ると云った程度の、わいの駆け出し時代を助けてくれた。』」(永井龍男著『幸吉八方ころがし』筑摩書房、昭和38年発行)

法学者の穂積も、もとは宇和島出身の国学者の子(語学の天才で、日本人初の留学生に抜擢された)なので、何かシンパシーを感じたのかもしれません。

宇和島が今では真珠養殖の一大産地となっていることも、不思議な縁だと思いました。

穂積歌子の眼からみた御木本の営業スタイル

御木本と穂積との交流については、穂積の妻である歌子(渋沢栄一の長女)の日記から詳細に知ることができます。

ブログという特性から、少しでも面白みを感じて頂くために、独自の「超意訳」をつけました。

記述の抜粋は、『穂積歌子日記』(みすず書房、1990年発行)より。

明治32(1899)年10月2日

「御木本幸吉養殖真珠持ち来る。箱共借りおきたり。」

(超意訳:御木本さんが養殖真珠を持ってきました。箱ごと置いていったけど、旦那様は買ってくれるかしら。)

明治32年10月9日

「御木本来りたれば先日の真珠二個の内一個は返し、別に小四個購ひ増、金十二円遺したり。」

(超意訳:御木本さんがうちに来て、このあいだの真珠2個のうちの1個は返して、ほかに小さいのを4つ買いました。)

明治33(1900)年2月28日

「午前御木本来る。養殖真珠大粒九個求めおく。深川阪谷等へ分つべしと思う。一個代九円、合計八十一円、内四十円渡し置く。」

(超意訳:午前中に御木本さんがきました。養殖の大粒を9個注文しました。実家(渋沢家)とかにもお裾分けしようかしら。お題は1個9円で合計81円、そのうち40円を内払いしました。)

当時の1円が3800円くらいとして、1粒3万4200円くらいでしょうか。

明治33年5月3日

「昼頃御木本来り、所々へ世話したる礼申したり。夜娘たちへ琴さらはせたり。」

(超意訳:お昼頃に御木本さんが来ました。いろんな箇所へコネをつないだ御礼を言っていました。夜は娘達にお琴をさわらせてあげました。)

明治33年5月30日

「雨天。夕より琴さん深川両所参られたり。自分は大に快くなりたり。篤二君より土産として真珠三日月形衿どめ頂き、子供らもそれぞれ御土産いただきたり。」

(超意訳:篤二くんから土産として三日月形の真珠の衿留めをもらいました。)

明治33年5月31日

「半晴。朝御木本来る。旦那様おあひ遊ばす。牧野(伸顕。駐伊)公使、都築(馨六)品川姉上等進物の真珠求める。」

(超意訳:朝、御木本さんが来ました。陳重さんと面談しました。牧野さんや都築さんのために上等の真珠を注文しました。)

明治33年12月24日

「午前十一時頃出かけ高木氏宅をとひ、奥さんに面会す。自分事皇后陛下の寵遇を蒙るは、ひとへに高木博士の推薦による次第なれば謝意を表する為御木本より求めたる養殖真珠を持って此夏梅屋に作らせたる衿留めを贈る。」

(超意訳:高木博士の家に行き、奥さんと会いました。うちの陳重が皇后陛下からの寵遇をいただいているのも高木博士の推薦によるものなので、御木本で買った養殖真珠で梅屋につくらせた衿留めをプレゼントしました。)

明治34(1901)年3月6日

「半晴。午前御木本(幸吉)来り面会し。二三日来度々来りしに不在なりけり。牧野公使の書状の事厚く礼を申し居れり。進物として買入の為真珠十個預り置く。」

(超意訳:御木本が来て面会しました。二三日ごとに来たけど陳重さんが不在でした。牧野公使からの手紙(※2/15に御木本にとどけている)に御木本さんはとても感謝していました。進物として買い入れるための真珠を10個置いていきました。)

明治34年4月5日

「旦那様午前栗野公使(※栗野慎一郎)宅へお出。養殖真珠を進呈されし処、仏国にては真珠大流行にて殊の外高価なる由語られ、大に喜ばれし由なり。御木本来る。伊国へ送る真珠三百個、箱入りを持参し見せたり。」

(超意訳:旦那様は栗野公使のお宅に行き、養殖真珠を進呈されたところ、フランスでは真珠が大流行で高価だと語られ、とても喜ばれました。家に御木本さんが来ました。イタリアへ送る真珠を300個、箱に入っているのを見せてくれました。)

明治34年5月21日

「快晴。御木本めづらしき真珠のそろひたる衿かざり持ち来り見せたり。」

(超意訳:御木本さんが珍しい真珠がそろった衿飾りを持ってきて見せてくれました。)

明治35(1902)年3月5日

「午前御木本来る。此度宮内省より真珠御注文仰付られし由。英国へ御贈物の中へ加へらるべき由、礼の為来りしなり。」

(超意訳:午前中に御木本さんが来ました。このたび宮内省から真珠の御注文をうけたということで、イギリスへの贈り物の中に加えられるとのこと。御礼のために来ました。)

明治35(1902)年6月2日

「快晴。旦那様終日御在宅。夕御木本幸吉此頃手にいれたるいとめづらしき大真珠持ち来り見せたり。琵琶湖のどろ貝より出でたるもののよし。」

(超意訳:旦那様は一日家に居ました。夕方、御木本幸吉さんが、この頃手に入れたとっても珍しい大きな真珠を持ってきて見せてくれました。琵琶湖のどろ貝からでてきたものとのこと。)

明治36(1903)年6月6日

「終日雨時々大降りなり。気候湿っぽくあしき陽気なり。旦那様御在宅。午前御木本来る。帯留二つかんざし一つ借り置く。旦那様時計鎖丈を切りに遣す。」

(超意訳:雨だから旦那様は一日家にいました。午前中に御木本さんが来ました。帯留め二つとかんざし一つを置いていきました。旦那様は懐中時計のチェーンを短く切って欲しいとリフォーム依頼を出しました。)

明治37(1904)年7月21日

「旦那様御木本をよび給ひし処夕幸吉来る。御自身用ピン一つ土産用真珠大小とりまぜ十二及びピンク天然真珠一、代金〆百二十円余を購ひ給ふ。ピンク真珠は八拾円の価を六拾円にまけしなり。万一の用意に米国に持ち行き給ひ、もし残りて帰りし節は歌子か娘に下さるる筈。」

(超意訳:旦那様が御木本さんを読んで、夕方頃に御木本さんが来ました。ご自身用にピンを1つと、土産用に大小の真珠12個とピンクの天然真珠を1個、合計で120余円を払いました。ピンク真珠は80円を60円にまけてもらいました。いざというときの贈答品のためにアメリカに持って行く真珠が、もし余って帰国したら、私か娘にもらえるかも!)

ピンク天然真珠とは、コンクパールのことでしょうか。当時の1円が3800円くらいとして、3800円×60=1粒22万万8000円くらいと考えるとやはり高価ですね。

「アメリカの要人への土産用に買った真珠がもし余ったら、自分たちにくれるかも!」って期待している歌子さん、可愛いですね。

さいごに

いかがでしたでしょうか。日本初の真珠養殖産業黎明期に御木本幸吉を支援していたのが、日本初の法学者だった、というのはとても興味深いですね。

二人はともに田舎(鳥羽と宇和島)の出身で、明治の日本でこれまで誰もやったことのない大きなスケールのことをやった天才として、お互いをリスペクトしあっていたのではないでしょうか。

個人的には、ふだんジュエラーの皆さんの新しい挑戦やクリエイティブな仕事を陰ながらお手伝いしている私としては、(おこがましいのですが)ゼロから何かを生み出す人を応援したいという法律家としての気持ちは、少しわかるような気がします。

ちなみに以前、御木本パリ裁判についての記事を書きましたが、いろいろな場で「そろそろ100年たつから、改めて考えるシンポジウムなどをやるべきだ」と話しています。

これからも、「真珠と法」についてのニッチなテーマで今後も研究を進めていきたいと思います。

感想や情報(この文献のここにこんな記述があるよ、という情報募集中です)、また講演やシンポジウムのご依頼なども下記フォームからお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?