クロスレビュー「展覧会 岡本太郎」(大阪中之島美術館)

ダンシング with/as タロウ・オカモト(文:中村昌平)

太刀のように絵筆をたずさえ、そこからぐぅっと右脚に重心をかけ、撫で斬りにするように描く。手首をひねるような動きとともに絵筆を離し、体勢を起こし、ぎょろぎょろとした目つきでキャンバス全体を見回す。

展覧会場の一角に設置されたビデオに映し出されていた、制作中の岡本太郎の姿である。どの作品に取り組んでいるのかは定かでなかったものの、この映像を見た瞬間、思った。岡本の絵画に描かれたストロークは、こうして実際に彼がとったダイナミックな身体の動きそのものなのだと。そして、こうして描かれたストロークを見るとき、私たち観者はその中に巻き込まれ、みずからも画家の身体の動きを再演してしまうのだと。

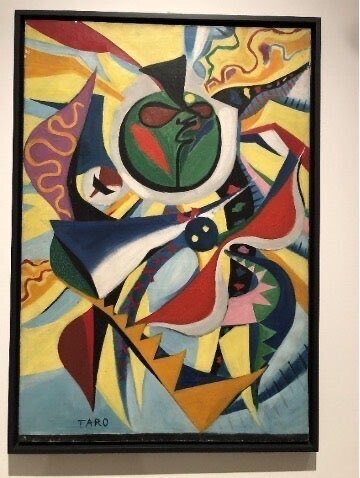

1962年に制作された《装える戦士》を見てみよう(*1)。漆黒のストローク群で構成された戦士が鮮やかな色彩を装う本作には、キャンバスを斬りつけるようにして描かれるストロークの動勢をありありと見ることができる。

画面上に配置されたストロークの一つひとつを見つめていると、それを描いた岡本の身体の動きが脳裏に再現される。あるいはもっといえば、私たちはその動きそのものになって、絵の中を動き回ってしまう。ストローク上の任意の一点に視点を置いてみれば、ただちに流れにさらわれて、そのまま別の地点にまで連れて行かれてしまうのがわかるだろう。スタート地点はどこでもいいが、おすすめは画面中央上部にある胃のような形状をした部分(A)だ。そこを見ていると、しだいに視点が左下にずれてゆき、食道のようにすぼまったところから一気に画面左下まで滑り落ちる。それはさながら急降下するウォータースライダーに乗っているかのような体験だが、その最中に私たちは、キャンバスの左半分を斜めに斬り払うような身体動作をイメージの中でとってしまっており、そこで同化している動きはほかでもなく、これを描いた岡本太郎の身体の動きそのものなのである。

もっとも、画面上のストローク群のすべてが、こうした斬撃的なものであるわけではない。個々のストロークには、固有の方向、速度、強度、グルーヴがある。先述した左側のもの(A)と比較して、画面中央と右側をそれぞれ縦に走る二本のストロークを見よう。数字の8のようにも見える中央部から垂れ下がるストローク(B)には、左側のもの(A)ほど速度は感じられないものの、蛇行するたびにうねるような力強さがある。この動きからは、絵筆をくねらせるたびに力を込め、一瞬力を抜き、そしてまた力を込めるという画家の身体の動きが感得される。それとは対照的に、画面右側の中央あたりから垂直に落下し、そのまま下部へと消え去るストローク(C)を見ると、力まずにすぅーっと絵筆を振り下ろす動作が再現される。こうした力の入れ具合の違いは、微妙な色合いの違いとしても現れており、一見すると同じ漆黒のように見えても、中央のストローク(B)のほうが右側のそれ(C)と比べて、より深くて濃いのである。

漆黒の戦士が装う白・黄・青・緑・橙・紫の線描には、それ自体が動きを感じさせるストロークであるものも含まれているが、付近のストロークの動きを強調する役割を担っているものもある。その役割は、とりわけ白の線描に顕著だ。画面左下の最下部に描かれたもの(D)が最も特徴的に示しているように、擦れた線描は付近に位置するストロークによって動かされた気流のように見えるため、そのすぐ上にある青や黒のストロークが今まさに伸長しているような印象を与える。対照的に、画面右側に描かれた白の線描(E)(F)は、それほど擦れておらず色が濃いため、結果的に付近の黒のストロークはそれほど速くはなく、ゆっくりと力強く動いているように見える。動きの遅さを強調する役割が最も顕著なのは画面中央上部に描かれたもの(G)で、くぼみに滞留する白い煙のような形態は、それを抱いている胃のような形状をした部分と反り返った鳥の頭部のような部分に、ほとんど動きがないことを伝えている。

ストロークへの同化と脱同化を繰り返しながら、観者のまなざしは画面上に幾重もの〇(円)や∞(無限大)の記号を描くかのように動き回る。一本のストロークを見ると、たちまちそれに同化する。同化はほとんど半強制的な、見る者に有無を言わせないほどの速さで起こる。そして動きに一致したまま疾走し、書道でいう〈払い〉に当たる部分から動きの外部に放り出される(脱同化)。あたかも勢いよく助走をつけたエクストリーム・スポーツのライダーがジャンプ台から跳ね上がり、空中で身を躍らせるかのように。その滞空時間のうちに、観者の視点は別のストローク上の一点へとスムーズに着地し、新たな流れに沿って再び動き始める(再同化)。

画家がとったダイナミックな身体の動きによって立ち現れた戦士は、それ自体がひとつの剣舞のようだ。作品と対峙し、ストロークに見入った瞬間、私たちのまなざしはあっという間にさらわれてイメージの中で踊り始める。ビデオ映像の中でキャンバスを撫で斬りにしていた、あの岡本太郎とともに。あるいは私たち自身が、あの岡本太郎になって。

(*1)本作《装える戦士》は、1962年に制作された。1960年代初頭の岡本は、勢いのある黒のストロークによって形象を描く作品を集中的に制作していた。本作に作風が共通する作品群として、1961年に連続して制作された《赤》、《赤のイコン》、《アドレッサン》などが挙げられる。

中村昌平|なかむら・しょうへい

1983年生まれ。岐阜市在住。仕事は法律関係の自営業と主夫業。犬好き。

浄土複合ライティング・スクール四期生。

爆発の対極(文:谷川哲哉)

岡本太郎は掴みづらい。一見分かりやすいからこそ、なおさらに。「芸術は爆発だ!」という広く知られたキャッチコピーは、確かに作品をうまく捉えている。原色が多用され、形象が飛び回り、エネルギーに満ちた画面。けれど、何か違和感が残るのはなぜだろう。

《日の壁》を起点に考えてみたい。旧東京都庁舎の壁画の原画であり、ゆえに広く公衆の目に留まることを前提に構想されたと思しい。画面の中心を成すのは、とさかを持ち唇を尖らせた顔、後の《太陽の塔》の正面中央の顔にも近い形象だ。その顔から放射状に黄・水色・その他様々な色の帯が広がり、前景には丸い頭部と羽を持った生物が2匹、奔放に飛んでいる。一見して岡本太郎らしくモチーフと色彩がこれでもかと溢れ返った、ある種「爆発的」でもある画面構成。だがそこには既に、そうしたイメージを裏切る側面、こう言って良ければ「抑制的」な効果も同居しているのではないだろうか。

まず色彩の配置について。原色が多用され、画面は一見けばけばしいのだが、かといって目が眩むほどの激しさではない。視線を引く画面の中心は緑の顔にある。その頬にあたる部分の赤色は画面内で最も彩度が高く、周囲の顔の緑系統と補色関係にある……のだが、その対比の効果は活かされず、周囲の色彩と形象の騒がしさの中に、相対的に埋もれてしまっているようだ。とりわけ、顔の右下に位置するリボンを付けた生物の羽にあたる赤が視線を分散させる。そして背景色といえる黄色と水色は白みを帯びた色調で、全体の騒がしさを適度に抑え込んでいる。この黄色は特に注意が払われていたのか、背景のようでありながら、後に塗り直された形跡が多数ある。破天荒な色使いに思えて、画面を統制するにあたり随分と注意が払われているのだろう。

さらに画面際の処理の仕方について。《日の壁》の画面左半分よりやや上では、薄紫の腕のような形象が、画面の端に着くか着かないかぎりぎりのラインを通っている。同様に、画面下ではオレンジのギザギザした形象と背景から伸びた黄色が、下辺の際にちょうど接するか接しないかという位置まで伸びている。右下を占めるリボンをつけ翼を持った生物の、その片翼もまた画面の右辺の際を掠めている。背景は画面の外に広がりを予感させつつも、こうした処理がどこか枠に押し込められた印象をもたらすようだ。画面いっぱいに膨らみながら、ぎりぎり画面際で枠内に収まるような形象。

激しい色彩の過剰や対比の効果を「爆発」的と形容できるなら、それは過度になりすぎないような適度なバランスが探られていた。また画面いっぱいに広がり溢れる形象たちのエネルギーを「爆発」的と呼ぶなら、それもまた画面際で押し込められる。それらを「爆発」に対して「抑制的」な効果と呼べるだろうか。

他作品についてはどうか。まず色彩について言えば、例えば《まひるの顔》、意外にも《森の掟》等も、実作を見ると、落ち着いた色調によって騒がしい画面をまとめているように思われる。そして画面側の処理については、さらに顕著だ。これはほとんどの作品に一貫しているとさえ思えてくる。少し詳細に見ておこう。

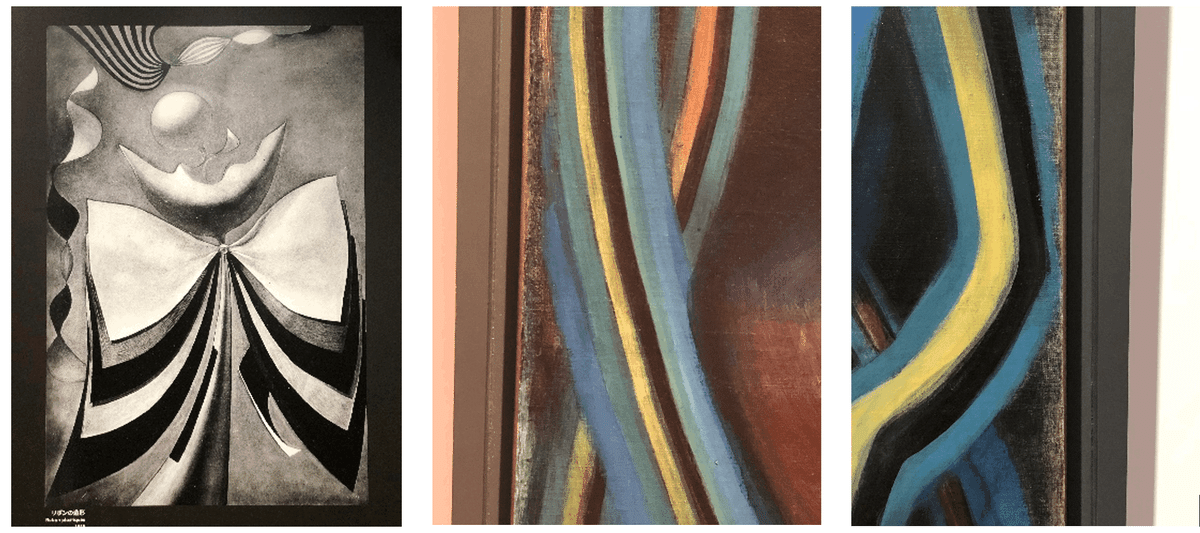

早くはパリ時代から。例えば《リボンの祭》において画面の左辺の際ぎりぎりをうねる布状の形象。中央から広がるリボンは、画面左下にちょうど接するか否かのあたりまで伸び、右辺の際にも沿っている。代表作では《夜》などもそうだ。画面左辺/右辺に向かいながら、画面際で押し戻され辺上を這う枝。枝と画面際との距離感は、注意深く何度か塗り直しながら探られていった形跡がある。あるいは《森の掟》。右上から左下へ向かうジップのついた赤い生物に追いやられ、小動物たちがそれぞれ左上と右下に向かって散っていく。そして皆が画面際ぎりぎりに接するタイミングで、それは静止像として切り取られる。左上にむかう赤と白の猫のような生物の左手先、それと接する木の枝、その下の赤い折り紙のような生物、また右側へ向かう白い顔だけの生物の顎、枝・葉・根、あらゆる形象が画面際で停止する。遺作とされる《雷人》ではどうか。ここでも画面左上に手が、下辺に向かう足が、右辺に向かう手が、画面いっぱいに膨らみながら、ぎりぎり画面際で枠内に抑え込まれるのだ。同様に無理な態勢をとった身体は、最初期はパリ時代の《リボンを結んだ女》の時点で、既に見受けられる。最後に、立体作品であれば外枠は考慮されないだろうか。そう思いきや《太陽の塔》の構想スケッチにも、大屋根との接続部分ちょうどまで延ばされた塔の腕が確認できる、と言えば言い過ぎだろうか。

こうした作品の観察から、岡本作品の「抑制」の側面が浮かんでこないだろうか。「爆発」 的な作用に対して、反作用としての「抑制」の効果が画面のあちらこちらで同時に蠢いている、なにか生命のように。その様相は、文字通りに「爆発」的なものだけでは得られないように思える。形象ないし色彩それ自体ではなく、それらの作用/反作用の力関係がもたらすもの。真に爆発的なものとは、その対極から探ってみてもよいのかもしれない。

谷川哲哉|たにがわ・てつや

1995年、京都生まれ。現在は大阪で広告系の会社勤め(営業職)。感覚と言葉のズレについて考えさせる作品や思想に広く興味がある。浄土複合ライティング・スクール四期生。

押し花とまなざし(文:懶い)

画面中央には逆さ向きのシャープな顔。黒目のない丸い目と、閉じた小さな唇。その顔から外側に向かって、炎にも太陽光線のようにも見える赤と黄色の尖った流れが波打ちながら放射されている。その背後には、画面左上に手の平、左下に2本の脚。右側には、左側の身体各部を遥かに凌ぐ大きさで、5本の丸い指が描かれる。人間が押し花のように潰されたらこういう具合になるだろうか。それぞれの体の部位は平面的で、関節は不自然な方向に曲がり、真っ赤な背景と人物像の隙間には、緑、青、黄色のひらひらした布様の形象が描き込まれている——未完の遺作とされる《雷人》は概ねこんな様子だ。年代順に作品を追った展覧会をずっと見てくると、この絵はどこか他の作品と違う、と感じさせる。こんなに鋭く見据えられていると感じるのはどういうわけか。顔の周囲から考えてみたい。

顔から放射されるもの(ひとまず炎と呼んでおく)は、黒い輪郭線で縁取られて先端が鈍いため、太郎の代表的な絵画とは受ける印象が異なる。例えば《明日の神話》、《燃える人》と比較してみよう。両作の炎は輪郭線なしで描かれ、鎌のように伸び、その先端は鋭利だ。炎に限らず、鋭く細長い形態は岡本太郎が多用するイメージであり、たとえば《森の掟》のデフォルメされた人間の四肢も、しゅっと伸びてとんがっている(絵画を離れたら、太陽の塔ももちろんそうだ)。黒い輪郭線が使われる場合であっても、片側に影のように付けられる場合もあれば、両側の輪郭を先端できちんと閉じないことで、内側の色がその先までほとばしるような、かなり入念な動感の表現がなされていることもある。だが、《雷人》の炎の輪郭線は、筆の勢いをなぞったり導いたりというのでなく、付け根から進んでいってUターンしたように鈍っているのだから、これは例外的な描き方である。

あるいは、もしかしたら、ある時期からの太郎は、絵の登場人物たち、それから炎のようなものまでもを、ぺしゃんこにする試みを始めていたのかもしれない。というのは、放射するものも、押しつぶされれば勢いを失うからだ。《森の掟》、《重工業》など、具象と抽象が入り乱れ、漫画的でも絵画的でもある賑やかな画面にも、よく見れば奥行きがあって前景と背景があるというのが父の死以後しばらくの作風だった。しかし1970年代ごろを境に、絵画の中に奥行きは見られなくなり、背景となる色面の上に何かしらの形がフラットに配置されるようになった。抽象であれば切り絵やコラージュのように見えるところだが、《訣別》のように得体は知れないがともかく獣らしき姿が登場するときには、そこに描かれている生き物や物体は、絵画面のこちらとあちらから丁寧に押しつぶされたように感じられてならない。押し花になると動きは止まる。ゆえ、爆発もほとばしらずに定着する。

もうひとつ、この作品に流れ込んでいる原理を検討したい。画面右半分を占める5つのぐねぐねした指らしき形象は先端が太く、うまく協調して物を掴む用には適しそうになく、1本1本が独立して身をくねらせながら進むようだ。このような手の現れ方は、実は初めてではない。《千手》を見よう。画面上部には印を結んだような白い両手、その背後から、無数の触手のようなものが飛び出してくる。その物体の先は丸くて明るく、根元に近い部分はやや細く、陰影がついているため、移動する球体とその軌跡のようにも見える。タイトルから判断するに、これらは千手観音の手、あるいはその1本1本の指なのだろう。デフォルメされた炎や生物の四肢の直線的な運動とは対照的に、異界から此界を探るようにその指は向こう側から侵入してくる。

制作年の近い《反世界》にも同様の形が見られる。両作に共通するのは、画面の奥の暗い世界と、画面のこちら側、私たちの世界との際だった対照である。伸びてくる手指を、画家が操作することなく観察し描写しているかのような2作。この手指がしかし、《雷人》ではぺしゃんこになっている。奥行きが潰され、それ以上に指も炎も運動しない。

手と炎、この動き回り迸るものたちが固定されることで際立つのが、中央に描かれたこの生物の目であると言ってみたい。人の顔や目玉をモチーフにした他のどの作品よりも、《雷人》の眼光はするどくまっすぐに迫ってくる。まなざしは体を動かすことなく放たれるからだ。爆発なき閃光。体の動く部分をぺしゃんこにしても、否、ぺしゃんこにするからこそ、雷人の目は前に立つ者をとらえて離さないのだ。

懶い|ものうい

1995年生まれ。住宅街育ち都会暮らし。文学研究見習い。浄土複合ライティング・スクール四期生。

展覧会 岡本太郎

会場:大阪中之島美術館

会期:2022年7月23日(土) – 10月2日(日)

https://nakka-art.jp/exhibition-post/taro-okamoto-2022/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?