モビリティの未来と地図データの課題を、道路交通ビジネスの歴史から考える

※本記事は、2019年5月に当社オウンドメディア「データ流通市場の歩き方」に掲載された内容を一部改変の上転載しています。記事内の情報は初出の時点におけるものであり、現在の状況とはそぐわない部分がございますので、ご了承ください。

標準化やデータ取引、分析ツールのオープン化が先行する地理空間情報の世界で、日本の基幹ビジネスは何を夢見ているのでしょうか。

毎日の通勤や買い物から、家族形成、就職/転職、住居購入や老人ホームへの入居、また内戦や気候変動といった長期的な要因まで、人びとは様々な理由で移動しています。移動それ自体がエンターテイメントにもなります。仮想現実(VR)や複合現実(MR)を通じ、いながらにして移動を疑似体験することもできます。

人間は一生の間にどれだけ移動するのでしょうか。筆者の歩数計データに基づく歩行距離は年間2,000kmで、20年で地球を1周する計算です。幼少期や後期高齢期の歩数が減っても、生涯でざっくり地球3周はするのでしょう。国内では交通費月平均6万円分、昨年は海外旅行で18,726km分の飛行機の移動も加わりました。何年後かに宇宙へいけるようになったら、さらに距離を稼いで、地球を何十周もするようになるかもしれません。

(清水響子・本誌編集部)

1.「遠くまで、歩きたくない」――「移動」にまつわる人類史

原始、人はなぜ「移動」したのか?

そもそもなぜ、人は移動するのでしょうか。人類は鳥類のように飛んだり、ネコ科のように疾走したり、魚類のように泳いだりもできません。だからこそ、一度に沢山の距離は無理でも、アフリカ大陸から20万年かけ、より暮らしやすい環境を求めて世界中に拡散したといわれます。皮膚の脆弱な人類は、衣類で体温を制御しながら、繰り返された気候変動に耐え、洪水や干ばつから逃れ、より豊かな食料が安定して確保できる土地を目指して、大規模な移動を繰り返したのです。乾燥や寒波で動物たちの死骸が手に入りやすい、中高緯度帯を目指したという説もあります。 [地球と気象・地震を考える]

「動物に乗る」民族の登場

やがて人類は、紀元前40世紀頃から馬を家畜化し、紀元前35世紀には車を引かせ、紀元前10世紀頃には騎乗して移動距離を稼ぐことを覚えます。サバ王国(イエメン)の女王が、数多くのラクダに黄金や香料を積んで、アラビア半島を縦断し、2,000km離れたヘブライ王国(パレスチナ)のソロモン王を訪問したという伝説があります。 [類グループ]

紀元前8世紀には、南ロシア平原に人類初の遊牧民族キンメリア人が登場します。 [Wikipedia]。遊牧民の生活は、生産と消費の様式に「移動」を組み込んだ、人類の移動史におけるターニングポイントでした。家畜を時間・空間的に移動させながら、植生、水、ミネラルなどの自然資源を利用して生きること。それを可能にしたのは、身近な「動物」を「乗り物」とみなす、新しい「概念の発明」だったのです。

さまざまな「車輪」の発明

多くの乗り物は車輪で動きます。もし車輪がなかったら、人間の移動はずいぶん短かく、遅くなったことでしょう。古代の最重要発明ともいわれます。車輪の原型は紀元前50世紀頃からあるといわれますが、紀元前37世紀に登場した荷車が、人力では難しい、重く、大きなモノの持ち運びを可能にします。意外にも、戦車が登場したのは紀元前25世紀のシュメールとされ、馬にまたがるよりずっと古いのです。

紀元前20世紀頃生まれたスポークは、それから3,800年ほどを経て、1870年代に「針金スポーク」へと成長します。二輪自転車の登場です。1813年には足で地面を蹴るタイプでしたが、1839年に「ペダル式」が考案され、1861年に前輪にペダルが取り付けられます。 [Wikipedia]1888年にダンロップが空気入りタイヤを発明すると、現代でも使われる「自転車」が実用化されました。

「交通機関」が全土に広がる

やがて近代に入ると、地球は丸ごと都市化を始めます。 [清水響子・本誌編集部] 馬車、機関車、電車、自動車、オートバイ、セグウェイといった移動・輸送手段(Vehicle)が開発され、普及するにつれ、人々は「公共交通」と「自前の乗り物」を当たり前に使い分けるようになりました。

その事情は国ごとにちがって、日本の公共交通機関は原則「独立採算」ですが、ストラスブールのLRT(次世代型路面電車)は、都市圏共同体予算の20%を公共交通に支出するなど、自治体が財政負担する住民サービスとして位置づけられているそうです。 [土井勉] 近年では、より小型で、よりパーソナルな携帯EV(電気自動車)も登場(図表2)。「駐車せずに持ち歩けるので、いつでもあなたの移動をサポート」してくれます。 [ココアモーターズ]

鉄道網の敷設は、200年以上の歴史を持つ伝統的な都市政策です。1803年のサリー鉄道(馬車)を皮切りに、1825年には世界初の蒸気機関鉄道がストックトン・ダーリントン間を結び(英国)、1830年にはボルチモア・アンド・オハイオ鉄道が開業(米国)。

日本はやや出遅れますが、1872年には新橋・横浜間が結ばれ、1880年代には北海道、四国、九州と各地で鉄道が建設され、1889年には東海道線(新橋・神戸間)が全通しました。 [Wikipedia]鉄道の駅数は2018年7月現在で9,277にまで増え、とりわけ東京圏でどんどん鉄道網が発達します。 [国土地理協会]その経緯は、1924年から2008年までの路線図の変遷をまとめた「東京の地下鉄の歴史」 [Azicore]にまとまっています。

日本の鉄道総距離は世界11位の27,182kmで、国土面積の割に充実しています。[国際統計格付センター]

「経済圏」としての都市鉄道網

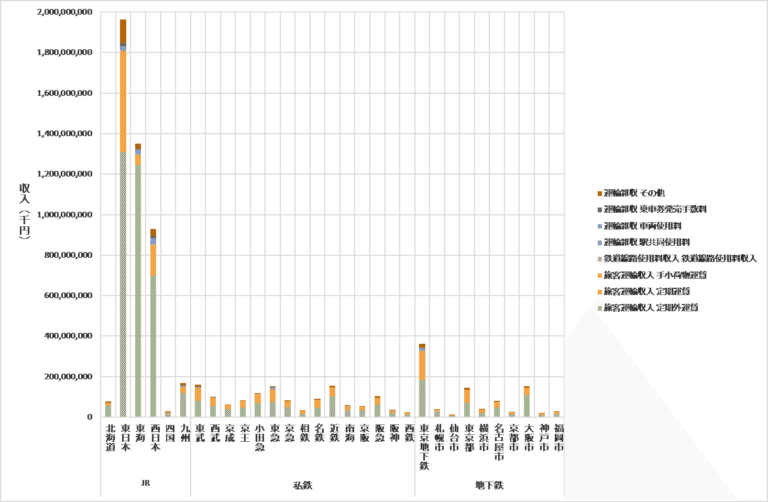

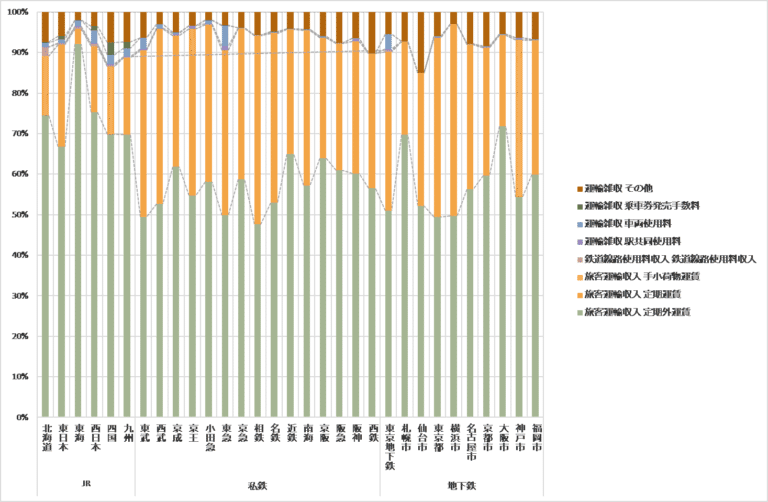

ちなみに鉄道事業者の収入は?――

JR東日本がダントツの約2,000億円。旅客営業距離も7,457.3kmと最長です。JR東海の事業収入は、営業距離で第2位のJR西日本(5,007.1km)より420億円ほど多く、定期外運賃の比率も高いことから、東海道新幹線の運賃で稼ぐ構造が明らかです。旅客営業距離が最も短いのは仙台市地下鉄で19.2km。収入も132億円ほどです。JR東日本が運営する鉄道網の経済規模が察せられます。

同じ数値で収入構造を見てみると(図表4)、営業距離の長いJR各社は、総じて「定期外」の比率が7割程度。近鉄は65%、京成は62%が「定期外」で、観光利用も多いのでしょうか。これに比べて私鉄や地下鉄の多くは4割前後を「定期運賃」が占め、最多の相鉄と横浜市地下鉄は47%に上ります。それだけ通勤・通学客が多い路線といえるのでしょう。

「自動車」の普及で、「個人の財産」になる「移動」

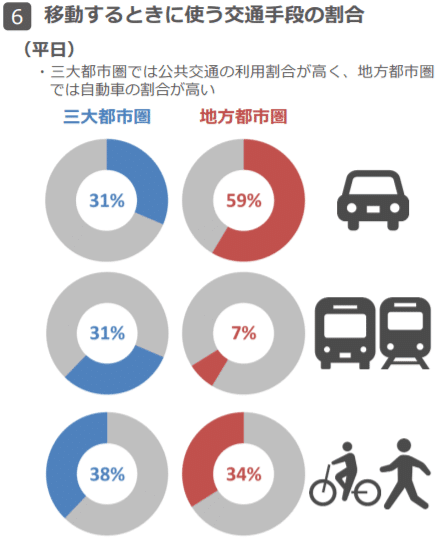

もっとも、公共交通の利用が盛んなのは、東京をはじめとする都市圏の生活者が中心。国土交通省の調査によると、地方都市圏の自動車による移動割合は59%と、三大都市圏31%の倍近くを占めます。

地方都市圏における公共交通の利用割合は7%にとどまり、世帯あたり福井県では1.749台、富山県は同1.702台の自家用車を保有。最小の東京都は同0.445台ですから、地方都市圏は車がないと生きていけない社会といえるのでしょう。 [一般財団法人 自動車検査登録情報協会] [国土交通省]

日本の自動車産業は、戦後復興、高度経済成長、そして世界市場におけるジャパンブランドの象徴ともいえます。日本で純国産車が産声をあげたのは1904年、第1号は山羽式蒸気自動車と呼ばれたバスでした。ガソリン車の誕生はその3年後で、「自動車の宮さま」(有栖川宮威仁親王殿下)の携わった「タクリー号」が初めて実用化されました。日産自動車の前身「ダットサン商会」の設立が1932年、トヨタ自動車の前身「豊田自動織機製作所自動車部」が1933年といいますから、100年にも満たない期間で、ずいぶん急成長を遂げたものです。 [徳大寺有恒]

初の純国産乗用車「トヨペット・クラウン(初代クラウン)」が誕生したのは、通産省(当時)が「国民車構想」を掲げた1955年のことです。3年で28,000台を売り上げた初代クラウンに続き、58年には「てんとう虫」の愛称で親しまれた軽自動車「スバル360」が発売されます。1956年には「マイカー」という言葉も生まれました。

1960年に池田内閣が「新・三種の神器」として「3C」すなわち「自動車(Car)、クーラー、カラーテレビ」を掲げ、運行ダイヤや路線図に縛られない「自家用車」は、レジャーブームと相まって、人びとが夢見た「自由な移動」を叶える製品として、全国に販売網が展開されていきます。 66年にはメーカー各社がカローラ、サニーに代表される「大衆車」を投入するなど、コンシューマー向け車種の開発も進みました。二度の世界大戦を挟んで、軍需用貨物車を中心に生産を増やしてきた日本の自動車産業ですが、所得拡大と核家族化とともに普及していき、1971年には貨物車の台数を上回り、72年には1,000万の大台を突破するのです(図表7)。 [髙田 公理]

1983年、バブル前夜に生まれた、「いつかはクラウン」というキャッチコピーを覚えている方もいることでしょう。世の中には「成長」しかないと信じられていた日本総中流時代、「カローラ」に始まり「コロナ」「クラウン」のブランドヒエラルキーを登る成功物語が、多くの家庭で共有されていました。「移動」が個人の「財産」になったのです。

高度経済成長期を経て、人びとが豊かになり、ライフスタイルの多様化が進むと、「いつかはクラウン」を誰もが夢見るのではなく、個性的であることのニーズが芽生えます。

そのひとつが外国車です。BMWやメルセデス・ベンツといった高級ブランドが日本市場に入り込み、1988年には新車輸入車の新規登録台数が初めて10万台を突破(図表8)。96年には約40万台のピークに達します。その後、バブル崩壊で約25万台に急落し、2008年にはリーマン・ショックでバブル前の水準に落ち込むものの、10年かけて徐々に回復。2017年の新規登録台数は約35万台で、国内シェアの1割に迫る勢いとされます。 [日本経済新聞]国別では、ドイツブランドの強さが際立ちます。

1990年代に入ると、「家族」の在り方も多様化していきます。「昭和」は核家族化が進んだ時代でもあって、乗用車が急速に普及したのは、1960-80年代の「標準的な世帯人数」(夫婦+こども2人)に、「4人乗り」という生活コンセプトが合致していたとの分析もあります。 [髙田 公理]

かたや30年続いた「平成」は、長引く不況と少子高齢化によって、「単独世帯」と「夫婦のみ」世帯が多数派にとって代わった時代でもありました(図表9)。

2017年時点の日本全国の運転免許保有者数はおおよそ8,000万人で、2012年からの5年間で大きな変化は見られません(図表10)。ただ、10代に限ると100万人を切っていて、「高校に入ったらバイク免許」「卒業前の春休みに自動車免許」といった、1980年代には当たり前だった行動パターンは様変わり。平成27年度全国都市交通特性調査でも、若者は「地方都市圏においても自動車の利用割合は減少傾向」としています。

図表10と同じ数値で年代別の運転免許保有者数の推移を見ると、30代以下の減少がより鮮明です(図表 11)。シニアの免許返納政策 [内閣府大臣官房政府広報室]による効果も、2017年度65歳以上の届出数40万4,817件と、60代-80代の全体(約2,479万人)から見ればごくわずかな動き。逆に60代以上の運転免許保有率は増加していて、過去5年で各年代とも4~8%伸びています。

家族類型の変化は「若者の車離れ」として顕在化し、消費税率10%増税を前に、国内生産1,000万台維持への危機感は高まっています。日本自動車工業会は2018年9月20日に「平成31年度税制改正に関する要望書」を公表し、自動車税の大幅減税を要望。年間29,500円(1リットル以下)~111,000円(6リットル以上)の税金を「軽自動車並み」の10,800円程度まで減額することを提言しています。 [日本経済新聞社]

保有コストと乗車時間の費用対効果から、カーシェアサービスも拡大中。2018年第2四半期における主要5社の車両台数は28,000台、ステーションも5,000拠点に増え、使い勝手が良くなっているようです。 [株式会社ジェイティップス] Uberなどのライドシェアは法規制の問題から実験段階にとどまっていますが、国土交通省も合法と認めた長距離ドライブの割り勘マッチングサービス「notteco」では4万人の会員が年間8,000件のドライブを成立させるなど、徐々に利用が進んでいます。 [清水響子]

人口が減って、カーシェアも伸びているなら、車の台数は減っている? と思いきや、自動車保有台数、特に乗用車の台数は増え続けて、近年も6,000万台ほどで推移しています(図表 7)。人口の2人に1台の計算です。核家族化が進み、単身者や夫婦のみなど、1台あたりの乗車人数が減少しているのでしょうか。

「移動(MOBILITY)」の拡張と抽象化

人類史が進むにつれて、社会にとって「移動」の持つ意味は次々と変化してきました。現代における「Mobility」とは、ある人がA地点からB地点へ移動し、またA地点へ戻ることだけを意味しません。彼/彼女らが仕事や娯楽、交流を求めていること、安全、清潔さ、快適さ、確実さを望んでいること、モノや資産、情報が移動することも重要な視点です。物流危機の改善へ向けた宅配ロッカーの拡充や、配送サービスの多様化、買い物難民を救済するための移動コンビニ、移動ATM、さらにはVR・AR・MRを使った仮想旅行など、「人を移動させる」ことだけが、サービスの提供形態ではなくなりつつあります。

MaaS(Mobility as a Service)という言葉が注目されています。自動運転やAI、オープンデータ等を掛け合わせ、従来型の交通・移動手段にシェアリングサービスも統合して次世代の交通を生み出す動きです。 [総務省] McKinseyは“Six ways to improve urban commercial transport”を提唱します。都市型物流センター(Urban consolidation center : UCC)、宅配ロッカー、夜間物流、ロッカー付き自律走行車両(Autonomous ground vehicles : AGVs)による自由な場所への宅配、電気自動車、配送スペースが必要な顧客と商業車両をマッチングするオンライン物流シェアプラットフォーム(Load Pooling)。この6つのソリューションを示し、2つ以上を組み合わせれば、排出ガスの30%以上、物流コストの50%以上を削減可能と試算します。 [McKinsey Center for Business and Environment]

2.快適な「旅」を楽しみたい!――消費行動としての「移動」

「余暇(LEISURE)」としての移動

第1章で整理したように、「移動」というルーティーンは、食糧や生存、種の保存といった生理的欲求を満たすことから離れ、やがて都市化に伴うビジネスやサービスの集積を目指し、日々の暮らしに組み込まれてきました。「生き延びるための移動」は、「稼ぐための移動」に変わり、「自由のための移動」となって、多彩な性格を持つに至るのです。

気晴らしのための散歩、健康のためのランニング、特別列車や豪華客船、ラッピングバスに乗ること、それを写真におさめること、その思い出を共有すること。これらは「自己実現のための移動」だといえるでしょう。

日本では1953年に初の全国規模の愛好団体「鉄道友の会」が設立され、1970年代以降のSLブームも手伝って、一般人に手の届く趣味に「鉄道」が加わりました。 [Wikipedia]列車に乗ること、駅周りの散策が好きな人を「乗り鉄」、車体や駅の撮影にこだわる「撮り鉄」、走行音や発車メロディ、走行中の列車を録画・録音する「録り鉄」(とりてつ)、廃止・廃車間近の路線・車両を愛する「葬式鉄」など、こだわりの細分化が進んで、いまや「鉄道ファン」とひと括りにはできません。

乗りこなすだけでなく、愛車のカスタマイズを「自己表現、自己実現」だというバイクファンもいます。 [blueskyfuji]クレーンなどの重機操縦も愛好者はいます。「日本バス友の会」(1980-)は、「車両技術史的に価値の高い車両や一時代を代表する車両を産業文化財として後世に伝える」バスの保存活動を行う団体です。商用化の進むロケット開発も、派生するビジネスだけではなく、宇宙旅行という「体験そのもの」が目的でしょう。

「余暇としての移動」は、部外者の想像を遥かに凌駕するほどの幅広さを持つに至ったのです。

「お出かけ促進」という経済政策

人が動けばお金が動き、お金が動けば地域が潤います。特に地方都市圏では、物流がまちの隅々をカバーできないため、中心部に集約された財やサービス、あるいは仕事を取りに「来てもらう」必要があります。そこで重視されるのは「移動」の「快適さ」と「お得感」です。例えば遠鉄バスでは、周辺地域から浜松駅中心部への買い物客向けに「メイワン お帰りきっぷ」を配布し、人の移動と消費を促そうとしています。

定期券利用者とのコンタクトポイントを強化する動きもあります。東急電鉄は2018年3月から全国初の12ヶ月定期券を発行。お値段は6ヶ月定期券の2倍で割引率は変わりませんが、TOKYU CARDでPASMO定期券を買うと、電車バスの交通ポイントは最大3%、東急グループ会員サービス「TOKYU ROYAL CLUB」メンバーなら最大10%ポイントが加算されます。 [東京急行電鉄株式会社]

鉄道事業は、駅の利用促進を核に、交通、不動産、生活サービスその他の相乗効果を目指すビジネスモデルですが、沿線住民のさらなるロックオンを図る取組みです。

世界一の運行ダイヤ――精密で正確な「移動」のために

日本の鉄道は数分遅れただけで謝罪のアナウンスが繰り返され、毎朝のように遅延証明が発行されています。インバウンド訪日客がビックリするシーンとして有名ですね。「山手線 朝ラッシュ時の運行略図 badger」動画などを見ると、この過密ダイヤを毎週5日間よく継続していると感心してしまいます。

イギリスやフランス、スペイン、アメリカをはじめ、世界の鉄道会社でも遅延証明書を発行するところがあります。 [セカイコネクト]時間に正確そうなドイツですら、突然の運休が珍しくないといいます。とはいえ、休まないこと、遅れないことが大前提の日本とは、遅延証明の位置づけも異なります。鉄道都合で電車の乗継ができなくなった際、代替の移動手段を確保するための証明であって、勤務先や学校に提示するものではないようです。 [ドイツで電車が遅延!?運休!?トラブルが起こったときの対処法]

「痛勤」が大問題!

新規開通は一段落しましたが、2020年へ向けたバリアフリー化、JR京都線総持寺駅開設(2018年3月)、虎ノ門ヒルズ直結の日比谷線虎ノ門新駅開設 [東洋経済・東京鉄道事情 Vol.44]、JR品川新駅開設(2024年目標)などの拡充は、都内でもまだまだ続きます。他方、生産性向上、働き方改革の文脈では「痛勤」が大問題に。東京都は2017年から「時差Biz」キャンペーンを開始し、2018年は鉄道12社、民間等822社が参加。キャンペーン予算も昨前年比1.5倍の9,000万円を投じています。「東西線早起き部」や「京王ライナー」の座席指定列車サービス(調布駅に止まらないと話題に)といった、一極集中ならではの取組みも注目を集めます。

ただ、「アンケートで「普段より空いていた」と答えた人が過半数だったのは、7時30分までに出社した人か、9時31分から11時00分に出社した人だった。9時出社の企業の場合、1時間半以上早く出勤しないと効果を感じにくい」との分析もあります。効果検証が不十分という指摘です。 [鳴海行人]

2020年東京オリンピックでは「競技集中日の朝のラッシュ時に東京圏の鉄道が止まり、予定の時間に競技場や会社にたどり着けない人が続出」、特に駅が狭い永田町駅では「ホームや通路が人で埋まって電車への乗降が滞り、電車が立ち往生」との警鐘も出ており、 [畑川剛毅]超党派のスポーツ議員連盟等は2018年4月23日、大会特別措置法の改正案の提出を決め [毎日新聞]、2020年に限り「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、「山の日」は8月10日に移動されることになりました。[内閣府]

じわり盛り上がる、「自転車」への期待

「移動」を個人の財産にしたのが自動車なら、都市に合わせて小口化した乗り物が、自転車です。都心を中心に自転車専用レーンの整備も進み、通勤・通学の全行程に利用する人も増えています。

「二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的」な移動手段として、政府は2016年に自転車活用推進法を成立させ(施行は2017年5月)、2017年3月には「自転車の活用に関する業務の基本方針について」を閣議決定しました。 [国土交通省]「自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果」を目指すもので、2018年6月8日にパブリックコメントを経て「自転車活用推進計画」を決定。 [国土交通省]6月25日には自転車活用推進議員連盟が記念イベント「青空総会」を開催し、官民の関係者が一堂に会しました。 [山口健太]

同計画には地方公共団体にも自転車活用推進計画(自転車ネットワーク計画を含む)策定を求めており、2018年7月現在105自治体が計画を策定しています。 [奥田秀樹]

地域のコミュニティサイクル

自転車活用推進計画では2020年度までにシェアサイクルポートを全国1,700箇所(2016年852箇所)に、自転車通勤率を16.4%に引き上げることとしています。こうした政府の動きと並行して、NTTドコモやソフトバンク、中国ofo、メルカリなどが参入した結果、2008年頃から自治体のコミュニティサイクルサービスも増加傾向です(ただしofoは10月に日本市場撤退を表明)。国土交通省のアンケート調査によると、「観光推進」「公共交通補完」「地域活性化」といった目的でコミュニティサイクルを導入する自治体は、2017年時点で110に達しました。

都内では千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区9区の510ポートで5,800台(2018年6月現在)の自転車を貸出・返却できる「東京自転車シェアリング」が便利です。1回会員は30分150円、月額会員は月2,000円で利用できます。運営はNTTドコモのグループ会社ドコモ・バイクシェアで、同様のビジネスを横浜市や仙台市、奈良県、青森県・岩手県(東北自転車旅)などで展開します。 [株式会社ドコモ・バイクシェア]

3.バスの車窓から見た「移動」――交通データ活用の現状と課題

バス事業は交通データ活用の課題の縮図

都市政策が採択可能な交通手段やその運営頻度は、クリティカルマスの規模やユーザーが許容可能な負担によって、もろに影響を受けます。その意味でバス事業は、大型乗用車という資源を地域住民が共有する、究極のシェアエコノミーともいえます。

バス事業の種類と台数

バスは、人口の少ないエリアでは貴重な公共交通です。駅や線路がいらないため、鉄道に比べて初期投資を抑えられます。1日1便しか走らない路線もありますが(例:潮来市)、それでもバス停の標識は立っています。タクシーと比べて乗用人数が多く、鉄道に比べて小回りの効く、安価で便利な乗り物といえるでしょう。

日本国内のバス停数は、乗り場番号が40もある「渋谷駅」を1とカウントしても、約20万箇所はあるといわれます。多くの乗り場は上りと下りで異なるので、少なく見積もっても50万箇所以上がある計算になります。車道が狭くて、標識のない反対車線の歩道もバス停扱いされる「バーチャルバス停」も含めると、その数はさらに増えることでしょう。

けれども、利用者が少なくて収入が見込めなければ、本数を減らすなどの対応が必要で、民間事業者の経営努力だけでは限界があります。このため多くの地域で自治体が地域バスを運営していて、それらは「自治体バス」と呼ばれています。

バス産業の動向は――事業者数、輸送人員、走行距離

自治体バスには大きく2種類があります、民間事業者に委託された「白ナンバー」(自家用)と、路線バス事業者に委託された「緑ナンバー」(営業用)です。後者は自治体が事業者の営業車両を借り切っているため、車両脇には「乗合」ではなく「貸切」と表記されます。交通局(交通部)によっては「公営バス」もあり、地方公営企業法に基づき、独立採算で運営されています。

1955年(昭和30年)に300強だったバス事業者数は、2004年に4,000社を超えてから減っておらず、全国で6,791社が営業中(図表15)。車両数は乗合60,429台、貸切51,539台で、年間4億5,000万人を輸送しています。

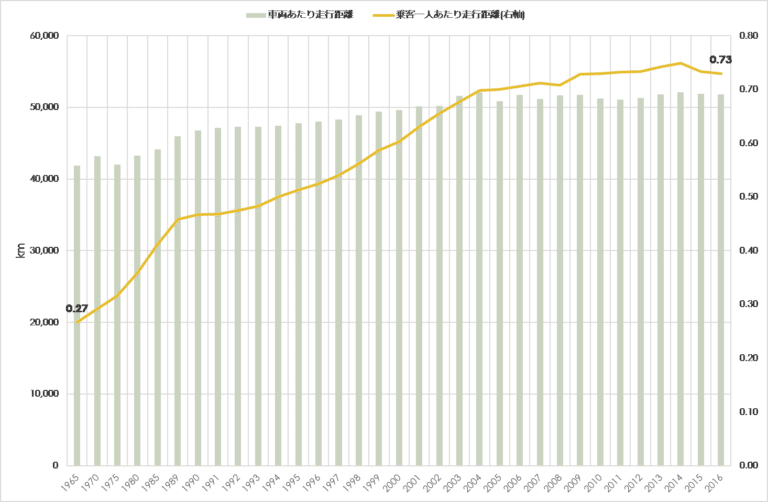

「乗合」バスですが、実は都市圏以外エリアでは乗客がどんどん減っています。車両数は6万台ほどと50年近く変わらないのに、年間輸送人員は1970年の10億人をピークに半減。その他(三大都市圏以外)では5.7億人から1.4億人と大幅に減っています。車両あたり輸送人員も半分以下(図表16)。

とはいえ車両あたり走行距離に大きな変化はなく(図表17)、乗客一人あたりの年間走行距離は0.27kmから0.73kmと50年間で3倍近くに。それだけ、三大都市圏に利用が集中したといえそうです。

運行管制を効率化するために、新宿エリアでは2016年4月にバスタ新宿(新宿高速バスターミナル)が開業、19箇所に分散していたバスターミナルを集約し、1日平均1600便、39府県300都市をネットワーク。いまだ乗り場が分散する東京駅も、八重洲口の向かい側に新しいバスターミナルを建設し、路上の高速バス停留所や、鍛冶橋駐車場などの発着便を集約する計画です。 [成定竜一]

また、2017年1月には国土交通省が、外国人向けの「Japan Bus-Gateway」を開設。英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語で、高速バスの利用案内や、予約サイトへのリンクが始まりました。というのも、旅行目的の多様化と外国人訪日客の増加を追い風に、高速バスも利用が増えているのです(図表18)。

2015年には約1.15億人と、国内の居住人口とほぼ同じ数の乗客を運んでいます。旅行代理店がチャーターする貸切団体バスだけでなく、個人で高速バスを利用することも増えているとか。

たとえば、中国・台湾・香港の観光客から、昇龍道(ドラゴン・ロード)と呼ばれて人気を集める観光ルートがあります。これは2014年に、名鉄バス、濃飛乗合自動車らが外国人のみを対象に「昇龍道高速バスきっぷ」を発売したのがきっかけ。中部・北陸9県が連携したプロモーション活動の成果もあり、松本を経由して高山、白川郷、金沢・富山へ向かう「三っ星ルート」や、富士五湖も人気です。 [成定竜一]

課題となる「データ作成」のマネタイズ

このようにバスは便利な乗り物ですが、時刻表や路線図といった基本的なデータでさえ、なかなか整備が行き届かないという大問題も抱えています。都営バスならGoogle Mapでも検索対象になりますし、都バス運行情報tobus.jpで車両接近情報もわかります。しかし自治体バス・公営バスの多くは、時刻表すら印刷用PDF路線図とともに提供されているだけだったりします。きっと一所懸命作られたのだろうクリッカブルマップもあります。

小規模の事業者が、運行情報システムを単独で構築・運営するのは非-現実的です。まして自治体のコミュニティバスとなれば、そのハードルが高いのは想像に難くありません。国土交通省が2018年10月 行き先情報の表示方法について乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドラインを公表しましたが、実装にはまだ時間がかかりそうです。 [日本経済新聞社]

バスデータ標準化の取り組み

そこで注目されているのが、Googleの交通データ・フォーマット、GTFS(General Transit Feed Specification)(2005-)。バス停の名称や位置、路線、時刻表や料金表などの様式を提供し、それに沿ってGoogle Mapへデータを登録すると、乗り換え案内の検索対象になります。世界で1,000近い交通事業者が利用するといわれます。

公共交通オープンデータの専門家である東京大学・伊藤昌毅教授は、そのメリットを「データ構造が素直な表現」で、世界そして日本でも「実績と効果がわかりやすい」こと、そして「コミュニティにより標準化されている」点をあげていて、静岡県島田市・焼津市、石川県能美市といった自治体の事例を紹介しています。 [伊藤昌毅] こうした動きをふまえて、国土交通省も、「標準的なバス情報フォーマット」を定め、解説書を公開しました(2017年3月31日)。[国土交通省]

その一方で、「東京公共交通オープンデータチャレンジ」(2017年12月7日から2018年3月15日)では、ハッカソン用に公開されたデータの構造指定や正確さといった品質のばらつきに注目が集まる騒ぎに。 [鳴海行人]データ公開に対する社会のニーズと、それに応えるためのハードルが周知された格好です。良くも悪くも、「放置」は許されなくなりつつあり、前進といえるのでしょう。

誰が「管理コスト」を負担するのか?

そうしたなか、Sujiya Systemsは、「標準的なバス情報フォーマット」とGTFSに対応した「その筋屋」を無償提供しています。プログラミング知識がなくても使える運行ダイヤ編成支援システムで、バスの起点と終点をクリックすると、バスがどの時刻にどの停留所を通過するかを示した「筋(斜線)」を引くことができます。 [片岡義明] Google乗換案内にも掲載されるとあって――永井運輸(群馬県前橋市)や青森市営バスといった――比較的小さなバス会社にとっても、着手のハードルを下げられたよう。 [鳴海行人]

もちろん、こうした取り組みが増えることは喜ばしいことです。かといって、バス業界はただでさえ人手が足りません。中小企業の非IT人材が、GTFS対応データをゴリゴリ作成・管理すべきなのか? 代わりに運営すべきなのは、国なのか自治体なのかベンチャーなのか? まだまだ議論の余地はありそうです。いずれにせよ、持続性のある(マネタイズできる)解決が望まれます。

ある視点――モバイル位置情報を活用したバス運行情報の配信

実際の移動には、その車両の位置情報や運行情報、満空情報といった動的データも重要です。車椅子やベビーカーを使う方が、乗りたい時間に乗車できるのか、快適に過ごせる混雑度か、といったことがわかれば、モビリティの質が向上します。

例えば、国立情報学研究所(NII)と北海道大学は、札幌市でビーコンを活用してバス運行情報を共有する実証実験「Ride around-the-corner.」を開始。乗車中、またはバス停にいる乗客のスマートフォンが発する信号をキャッチ・分析して、バス車両の位置情報を把握するモデルです。[シマダマヨ]すべての車両にGPSや通信回線を設置せずに済み、低コスト運用が可能です。

乗客データの活用は、交通インフラの整っていない新興国でも行われています。ケニア共和国の首都ナイロビには、90もの路線がありながら、日本のように詳細なルートマップや時刻表が存在しません。起業家の塩尻吉太郎氏は、いまから5年以上も前の2012年に、ナイロビのミニバス「マタツ」の走行ルートをデータ化し、乗り換え案内アプリ「MATNAVI」を開発。[shiojiri]車両の位置情報を、乗客のスマホGPSから取得することで、バス運営者のコストを抑え、市民の足をたすけています。 [芝陽一郎]

もちろん、動的データの取得には、それなりにシステム構築費用がかかります。国土交通省も「メリットや費用対効果について十分な検証がなされていない」ことを課題にあげています。(第1回オープンデータ官民ラウンドテーブル「首都圏の交通事業者(鉄道、バス)における情報提供の現状と課題」より)

けれども、大掛かりな設備投資をせずとも、比較的安価にデータを取得できる装置は増えています。 [清水響子]財・サービスを届けることにフォーカスすれば、正確な住所情報がなくても、UAE「Makani Number」のように、GISで受取人の居場所を特定する発想も可能でしょう。[Leijen]

データの完全性にこだわらず、マーケティング活用によるデータのマネタイズを視野に入れた、「ベストエフォートのデータ流通」という考え方はできないのでしょうか。

4.「地図」から見たデータ活用の今と昔

実は、ユーザーデータを活用した交通情報サービスは、1998年にホンダが始めた会員制サービス「インターナビ・プレミアムクラブ」が先駆け。データ収集対象路線区間の会員車両が走行したデータを、カーナビHDD内のメモリー領域に蓄積しておき、ユーザーが交通情報を取得した際にインターナビ情報センターサーバーにアップロードして、VICS情報が提供されていない路線を補完するものです。

通信形式等は変わりましたが現在も提供されており、 [本田技研工業株式会社]他のメーカーでも車載通信機を通じたデータ収集が行われています。

「地形を描く」ための地図、「道案内」のための地図

地図は「一般図」と「主題的地図」に分類されます。

一般図の代表例は国土地理院の地形図や世界全図で、地形・地名・集落・交通路などの多様な情報を、特定のテーマに重点を置くことなく、平均的に描いたもの(図表19)。一般図は、目的地を正確にナビゲートしてくれることが命。ほんの少し前まではポケット地図帳をカバンに入れていたものですが、いまやスマホにおさまっています。

iOSの標準マップも、2012年のリリース当初は駅のない場所に「パチンコガンダム駅」と表示されるなど、大混乱を巻き起こしましたが、 [BONNINGTON] iPhone 7以降は乗り換え案内に対応し、「標準マップのほうがスピーディ」といわれるまでに復権しているようです。 [石野純也]

対して、特定の主題に重点を置いて描き表すのが主題図です。土地利用や人口、地質、植生、道路、防災、観光など、主題ごとの海図、地質図、道路地図、住宅地図が作られています。

特に都心では、しばしば大規模オフィスビルが建ったり、お店が入れ替わったりといった変化が続きます。そう、まちは生きているのです。老舗の地図会社は多数の調査員を抱え、足で得た最新情報を地道に地図へ反映しています。ナビットのように、主婦を地域特派員としてネットワークして各種データベースを展開するサービスもあります。

リアルタイム交通情報(図表20)も、主題図のひとつでしょう。道路工事や交通規制、渋滞といったデータを補い、地図として表示します。地形はデフォルメされ、ドライバーの見やすさが優先されています。

こうした情報はカーナビでも取得できますし、最近はスマホアプリで代替するドライバーも多いようです。けれどもカーナビとGoogle Mapでは、渋滞予測の方法が異なります。カーナビは、一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターのVehicle Information and Communication System(VICS)を使い、道路等に設置されたビーコンや、主要交差点等のカメラなどから収集した渋滞データをFM多重放送で受信します。

他方でGoogle Mapは、スマホユーザーの向きや移動速度を匿名データとして収集。「当該路線を利用している他の利用者からのデータや、同じ地域を同時刻に走行中である数千の携帯電話からの情報を比較して、混雑状況をリアルタイムで更新」するしくみです。[Rao]農道や私道など本来なら一般車両向けではない道路でも、推奨してくるのはこのためです。

カーナビ地図と運転データの商業流通

2017年10月10日の東名高速におけるあおり運転に起因する死亡事故報道以降、ユーザーが急増するドライブレコーダー(ドラレコ)のデータも、有効活用が期待されます。 [クローズアップ現代]用途は従来の「事故時の証拠保全」から「ドラレコ搭載車であるアピールによる事故・盗難等の抑止」へ、また後方撮影や360度撮影といった機能により、旅行の動画記録として楽しむ使い方も見られるようです。[株式会社ヴァリューズ]

ビッグデータとしてのドライブレコードには、事故が生じやすい場所や時間、状況の特定といった分析に期待がかかります。損保ジャパン日本興亜や東京海上日動火災保険は、ドラレコと連動したリアルタイムデータ共有に基づく事故対応や安全運転支援などの特約サービスを提供しています。

シェアカーの利用状況も注目されるデータです。特に都心では自家用車の保有が減少し、前述の通り三大都市圏における「平日の自動車通勤利用」は2015年時点で1人あたり0.5時間31.4分にすぎません。[国土交通省] シェアカー大手・パーク24が2009年から蓄積する、年齢などの会員データとひも付いた、急ブレーキの発生時刻・場所といった運転データは、開発に利用しようとするトヨタ自動車との間で、データ売買が成立しました。[日本経済新聞]報道によると、平均的な自家用車稼働時間は1日30分に対し、パーク24のシェアカーは推定4-5時間。8倍から10倍のデータを取得できることになります。

さらにトヨタ自動車は、2018年6月13日、東南アジアでライドシェアやタクシー配車を手がけるGrab社への10億USドル(約1,100億円)の出資と役員の派遣を発表。シェアエコノミーで蓄積されたデータをキャッシュで手に入れ、「車両データを活用した、走行データ連動型自動車保険に加え、現在開発中のGrabドライバー向け金融サービスや、メンテナンスサービスなど、各種コネクティッドサービス」を目指す構えです。 [トヨタ自動車] 10月にはソフトバンクとの提携を発表し、新たなモビリティサービスの創出へ舵を切るべく、2019年2月にMONET Technologiesを設立しました。[トヨタ自動車]

「分析者が読む」ための地図――ひなたGIS

広域で大規模に集められたデータは、データ分析ソフトウェアの発展と普及も促すでしょう。2017年の内閣府「RESASアプリコンテスト」で最優秀賞に輝いた「ひなたGIS」は、簡単な操作で約4,800件の統計データを地図上に見える化します(図表22)。航空写真や古地図などの背景も用意されていて、自分で作成したデータを地図上に重ねることもできます。

オープンソースベースで宮崎県職員が作成したシステムで、2017年の集中豪雨の際は近隣自治体の現状把握に活躍しました。[福岡の上田]地域資源を視覚的に表示するなどの活用によりビジネスアイディアが広がり、データに基づくマーケティングや政策検討のインフラとして期待されています。[みやぎん経済研究所//宮崎県]

土地の来歴に関する地図

「住まいと安全」で触れた「Moly」のような、過去に遡って「そこでいつ、なにが起きたのか」という地図が重要な場合も少なくありません(図表23)。犯罪や事件などのネガティブなデータ提供には住民の抵抗があったり、警察のマップで犯罪が少ないとされた地域が空き巣にとってのターゲットマップになってしまったといったエピソードもあるようですが、自治に活用される未来を目指したいものです。

アナログ地図にリアル地物をプロット

他にも、Strolyは、デフォルメしたイラスト地図や古地図に、実在する地物の緯度経度を紐づけて表示できます(図表24)。使う地図は正確でなくて構いませんし、公開された地図を検索して転用することも可能で、エディターもついています。

位置情報にストーリーを与える地図プラットフォームとして注目され、2018年9月にはJTBとの業務・資本提携を発表。位置情報と連動したオンラインマップを使って旅行者に地域の魅力を伝える新たなプラットフォーム構築を目指す構えです。

「娯楽と空想」のための地図

地図それ自体を楽しむ人びともいます。地球とは別の天体の、日本に酷似した国、日本語に酷似した言語を使っている空想都市「中村市」の精緻さといったら圧巻。バスや新幹線、コンビニ、ガソリンスタンドまで描かれ、これから遊びに行けそうです。街の歴史や人々の生活を細かく想像し、1枚の紙に表現したもの。制作者の今和泉氏はこのほかに、ドラマ中に登場する都市の地図なども手がけているそうです。[産経新聞]

地図に載っているとは限らない、けれども大切な情報

地図に載っているとは限らないけれど、「実際にそこを私は通れるの? その設備を使えるの?」といったことも、データ利用者の重要な関心です。

この原稿を書いている2018年6月現在、筆者はまさに膝骨折で階段の利用が著しく困難なのですが、馴染みの薄い場所へどうやったら最小限の階段で到達できるのか、未だに正解を見いだせていません。Google Mapのオプションを「車椅子対応」にしているのですが、まだ実用レベルとはいえない実感です。 [アプリオ編集部] 「住まいと安全」で触れたWheelmap.orgのような取組みが求められます。

政府が官民データ活用推進基本計画に沿って自治体にオープンデータ化を求めている「推奨データセット」の「公衆トイレ一覧」では多機能トイレ数や車椅子使用者用トイレ、乳幼児用設備設置トイレ、オストメイト設置トイレの有無を記載するようになっていますが、そこまでどうしたら負担なくたどり着けるかという情報も必要でしょう。

移動のアクセシビリティについては、2017年の「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」をふまえて2018年1月に実施された「第1回オープンデータ官民ラウンドテーブル」でもとりあげられました。この会合でジョルダン株式会社は、アプリのモックアップとともに、「建物間の移動も含めた、駅構内バリアフリー経路の整備が必要」と指摘します。[ジョルダン株式会社]

「データは誰のものか?」

国土交通省も、もちろんこうした課題は認識しています。[国土交通省] 2017年3月から「公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会」でも検討が重ねられています。

構内図の様式が鉄道会社によって異なる、構内図の版権が印刷会社等にあり鉄道会社が必ずしも自由に扱えない、駅と直結/隣接する建物はさらにオーナーと地図の様式・版権が異なる。こうしたハードルをどう超えるか。

正解はありませんが、「まずは実証実験」とする国土交通省に対し、民間の利益を超えた「東京全体の公共交通のあるべき姿」を示すのは国土交通省にしかできない、という筑波大学・川島教授のコメントは、もっともな指摘ではないでしょうか。 [オープンデータ官民ラウンドテーブル]

5.スマートモビリティ、コネクテッドモビリティの現在

「機械が読む」ための地図――自動運転の実現を目指して

2018年6月15日に閣議決定した「未来投資戦略2018─ 「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革─」では、世界に先駆けた自動運転及び公共交通のスマート化を含む「次世代モビリティ・システムの実現」が掲げられ、2020年までに無人自動運転による移動サービス、2022年までに高速道路でのトラックの隊列走行の実現を目指す計画です。

紙の地図やカーナビ、スマホアプリは、目的地までの方角や道順、道路状況などを提供しますが、その情報はあくまで人間が視聴するものでした。無人運転においてそうした情報を必要とする主体は、車そのものです。自動車に搭載されたミリ波レーダーや超音波センサー、光学式カメラなどから膨大なデータをキャッチし、車道の中心線や道路間のつながり、横断歩道、停止線、交通標識、看板の位置など、さまざまな情報の突き合わせで、運転の安全性を確保します。

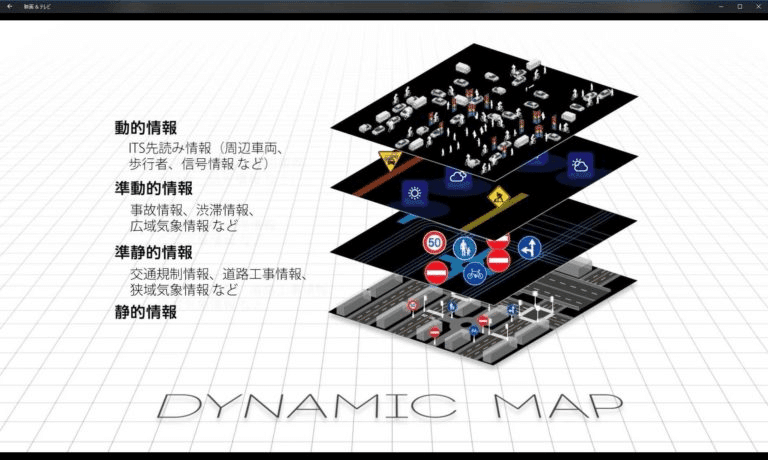

道路標識など「事物」のデータは、その都度車が読み取りにいくと負荷が大きく、産業界をあげて共通のデジタル地図「ダイナミックマップ」の開発が進んでいます。[片岡義明]

「あらゆるデータ」をひとつの地図上に――重点産業振興に向けて

ダイナミックマップには、事物などの静的情報、交通規制や道路工事、気象などの準静的情報、事故、渋滞、広域気象などの準動的情報、周辺の歩行者や車両、信号といった動的情報が組み込まれ、車載センサーでは判別できない遠くの道路状況を先読みしたり、悪天候等でためセンサー検知が難しい場合でも安定した自動運転をサポートしたりします。 [ダイナミックマップ基盤株式会社]

ダイナミックマップの開発は、「戦略的イノベーション創造プログラム(Strategic Innovation Promotion Program : SIP)」第1期の「自動運転(システムとサービスの拡張)」分野における重要5課題のひとつ。SIPは総合科学技術・イノベーション会議が司令塔に立ち、府省や旧来の分野の枠を超えた科学技術イノベーションを目指しています。産業革新機構33.5%、三菱電機14.0%、パスコ・ゼンリン各12.0%と自動車9社各0.25%等の資本構成からなるダイナミックマップ基盤株式会社が、協調して自動運転時代の共通インフラを開発しています(図表28)。

産業の基礎となるデータは「みんな」の資産

ダイナミックマップ基盤の取組は、「データは誰のものか?」という議論に費やす時間やコストを避け、協調領域としてのデータを、同業他社が一堂に会して共同開発する試みです。国内プレイヤーが規格争いに勤しんでいる場合ではないとの認識を共有しているものと見られます。

国土交通省は2016年11月に「インフラメンテナンス国民会議」を設置し、産学官民が有する技術や知恵を総動員するためのプラットフォームを通じて、未来世代によりよいインフラを引き継ぐ構えです。会議には2019年5月現在で716企業、672の公共機関、145団体及び186名の個人が参加し、革新的河川管理プロジェクトや次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入といった施策を進めるとともに、道路(橋梁、トンネル等)、砂防、ダム、港湾等の基本情報や維持管理情報の検索・分析システム「社会資本情報プラットフォーム」を公開。2019年までに、インフラに関する3次元データの利活用に関するルールと国土情報をサイバー空間上に再現するデジタルツイン「インフラ・データプラットフォーム」を整備する計画です。[国土交通省]

推進体制の課題

世界的にデジタル・ガバメントへのシフトが本格化するなか、「移動」を含む官民データの流通と利活用について、総論で大反対というスタンスは、一部に限られると考えられます。McKinseyは政治に影響されず、かつ予算を持った中心組織(a strong central digitization unit)の確立が政府デジタル改革の要諦としています。[Matthias Daub]「社会課題を乗り越えるのに、充分な推進体制なのか?」が問われることでしょう。

官民データ活用推進基本法の制定を提言してきた自民党平井卓也IT担当大臣議員は、「デジタル・ニッポン2018」のなかで、「官民データ活用を促進してデータ資源大国を実現するためには、現行のCIO制度だけでは限界」と指摘。省または庁として、デジタルトランスフォーメーションのための組織を設ける必要に触れています(図表29)。[平井卓也]CDO不在については政府も「日本の取組みは担当者のパーソナリティ依存」との課題を認識しているようです。[電子行政分科会事務局]

データ所有権の問題に加え、捺印文化や文書主義、漢字・かな・カタカナ・アルファベットと全角・半角を大らかに使いわける日本語に特有な「データ品質」の問題、データの正確性を重んじる公共機関の生真面目さと、タテ割り体質といった「組織マネジメント」の問題、整備の行き届きすぎた生活インフラなど「要求レベルの問題」と、イノベーションの障壁は数多く残っています。[清水響子]

日本にデジタル省なりIT庁なりが設置される日はくるのでしょうか。

結びに代えて――もうすぐ来るという産業構造の転換に向けて

「CASE」、すなわちConnectivity(接続性)、Autonomous(自動運転)、Shared(共有)、Electric(電動化)の波が押し寄せています。

2030年頃には、完全自動運転が広く普及するとの予測があります。[塩澤誠一郎] 自動運転の安全性が完全に近づくほど、「自殺できる車」は、一部の超セレブだけが所有できる「趣味」の乗り物と化すのかもしれません。事故が起きないので、信号機や1mあたり5000から9000円+工賃10万円といわれるガードレール [ガードレールの値段・修理代の相場は?工賃が高いって本当?]もいまほど存在価値がなくなり、関連事業者は存亡の危機です。

自動車教習場や運転免許更新に関わる、様々な利権も淘汰されるでしょう。公道の維持・管理ではなく、専用サーキットの興行化がビジネスになるかもしれません。自動車及び周辺機器メーカー、損害保険会社、生命保険会社、道路・関連施設、通信設備の建設・保守に関わる事業者など、既存のビジネスモデルの転換を迫られる組織は少なくないでしょう。

高速道路の逆走事故は姿を消すと期待されます(2011年から2015年9月の間に913件も発生していますが)。ドラレコが強化するシニアドライバー向けの安全運転支援機能はその役割を終えるでしょう。自家用車の漸減で、ビジネスモデル転換の最中にいる損害保険会社は、個人ではなくシェアサービスやシステム会社をターゲットに変え、サイバーセキュリティに関する保険を提案するようになるかもしれません。物流・運輸業界が必死で確保・育成に努めるドライバーには、どんな仕事を提供できるでしょうか。

自動車事故ゼロの社会へ向け、ステークホルダーがどう幸せを守り続けるか。「移動」の主体は依然として人やモノなのか、仕事やサービス、情報なのか――。今後蓄積されていく膨大な関連データに基づき、様々な可能性も含めて、モビリティの未来を議論していくべきなのでしょう。