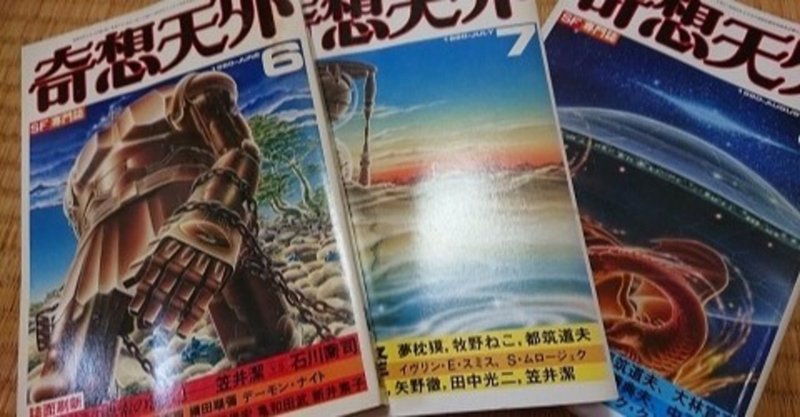

11日目「雑誌 奇想天外」…7日間ブックカバーチャレンジ

いよいよ「7日間ブックカバーチャレンジ」も11日目です。すでにルールは忘れました。千鳥足。皆さんがあまりに懐かしい本をあげるので、私もいきます。雑誌「奇想天外」です。こちらは第二期から三冊ほど手元にあるものを。第一期、第二期ともにフルで持ってますが、残念ながら実家にあります。高校生の頃、早川書房か奇想天外社に入りたいと思うほどSF小説好きでした。で、早川書房の「SFマガジン」よりも「奇想天外」派でした。この時期は徳間書店の「SFアドベンチャー」、光文社の「SF宝石」も発刊され、SF雑誌の黄金期でした。私がリアルタイムで読んでしたのは、「奇想天外」第二期です。表紙絵が好きでした。あと、このロゴね、最高です。

「奇想天外」はどちらかというと日本SF重視の編集方針で、「SFマガジン」とは分野分けしていました。圧倒的に強い「SFマガジン」に対して、だいぶ離れた第2位として独自の位置取りをしてました。いい感じでサブカル感があり、大衆迎合的な「SFアドベンチャー」とも差別化できていました。

「奇想天外SF新人賞」を主催し、初回の佳作(入選はなし)がきっかけで新井素子がデビューしています。まじで応募しようかなと思い、いろいろプロット考えましたが、じきにやはり才能がないことを理解しました。

集英社コバルト文庫ってあったなあ。今や大人向け文庫も浸食されてしまっているメルヘン調、アニメ調のカバーを使った草分けかもしれませんね。朝日ソノラマ文庫あたりも近いかな。

あとは、結構な頻度で出る「別冊」も好きでした。一冊一冊がなかなか分厚くもの凄く充実感がありました。こちらでは、ヒューゴー賞受賞作品特集とか、ブラッドベリ特集とか、海外SFを取り扱っていた印象が強いです。また、最初は「別冊」として出て、その後はシリーズ化された「マンガ奇想天外」もよかったです。吾妻ひでお、いしかわじゅんが活躍していた頃です。大友克洋、諸星大二郎とかも。

つい懐かしくて、いろいろ引用してしまいました。実家、漁らないといけませんね。諸星大二郎はほんとインパクトありました。一度だけ、奇想天外社にお邪魔したことがあるのですが、それはまた別の機会に…。確か、私が大学に入ってしばらくたった頃に廃刊になってしまったかと思います。とても悲しいことでした。

私の社会学士としての卒業論文は「日本SF史」でした。政治学のゼミだったけど、とても大らかで尊敬のできる指導教官でした。卒論を書くために大学4年生の秋には未読の日本SFを読み漁りました。月に90冊、1日最多17冊という記録を樹立したのも懐かしいです。あの頃は、教えてもらわなくても速読ができていたのかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?