矯正図書館

マガジン一覧

刑政主要目次

矯正協会出版の『刑政』主要目次を毎月公開します

刑事政策文献情報

矯正図書館の新着受入資料から、刑事政策に関連する論文記事等を掲載します。

協会雑誌(戦前)基本文献案内

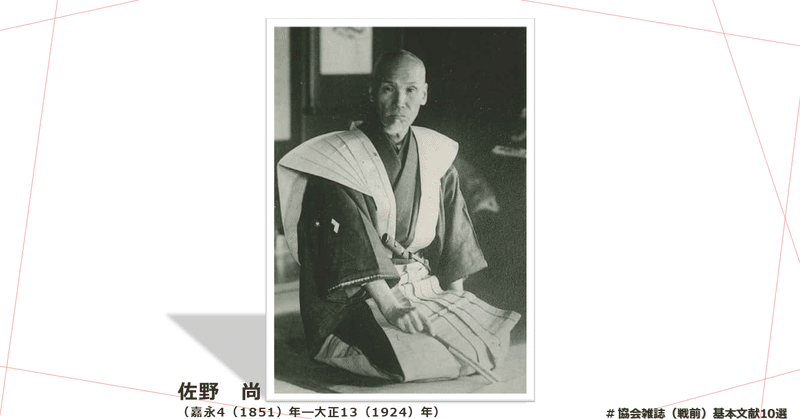

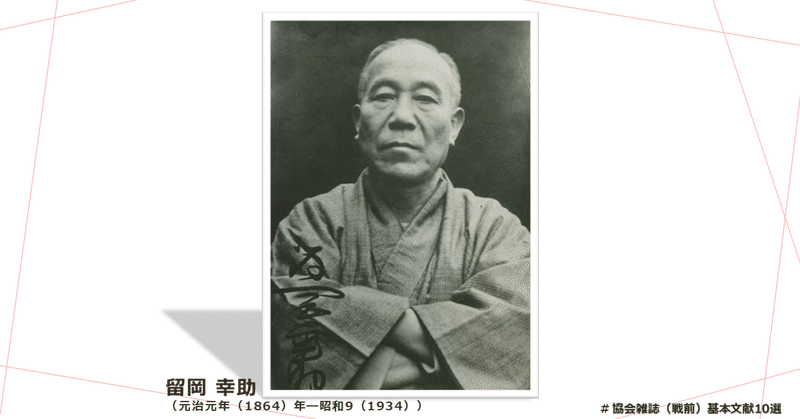

矯正協会発行の雑誌は、明治21年の大日本監獄協会発足後直ちに発刊した「大日本監獄協会雑誌」に端を発し、多少の変遷を経て、今日の「刑政」に至っています。このうち戦前に刊行されたものは当図書館のwebサイト上で公開していますが、相当な分量に及ぶ情報への案内として、webサイトで読める文献の中から矯正・更生保護の歴史の上で顕著な活躍をした人物が書いたものに着眼した10選を以下に紹介します。