絶対少女主義[映画:École 感想]

幼い頃、両親と訪れた博物館でチャームを作るワークショップをやっていた。小瓶に色とりどりの砂を好きなだけ入れ、一番上に好きな鉱石を一つ選んでのせたら、コルクで栓をする。鉱石の名前の書かれたラベルを貼って、金具をつけたら完成。

おそらく博物館で地層や化石のフロアだったと記憶している。元より道端で綺麗な石を集める癖があった私にとって、石が様々な名前をつけて分類されているというだけで美しく、さらにそれを一欠片でも自分のものにできるというのだからこの上なく心を惹かれた。

仕上げには小瓶の首にリボンを巻けることになっていた。私はサテンの大ぶりなリボンを躊躇いなく手に取って小瓶に巻いた。透き通るような白の砂の中で、私の選んだ淡いピンク色の鉱石が見え隠れする。小瓶というのはそれだけで、魔法が込められていそうな、夢見がちの少女の心をくすぐるには十分なモチーフでその上リボンもつけられるというのだからまるで気分は魔法少女だった。私は最高に可愛いものができたと有頂天になって、両親に見せた。

「なんていうか、るからしくていいんじゃない?」

両親が微妙に顔を顰めたのを私は見逃すことができなかった。そして、姉の細く小さなリボンが控えめに巻かれた小瓶を褒める言葉を聞いて、私が「違っている」のだと気づいた。

本当に日常のありふれた、瑣末な出来事でそこに大きな意味はない。ただ母と私の好みが違うと気づいてしまったのは覚えている限りこれが最初の出来事で、その後大人になるまでいくつかの積み重ねを経て私の趣味はほとんど否定されてしまった。

フリルも、リボンも、レースも、多ければ多いほど良い。「小公女セーラ」とか、「赤毛のアン」とか空想がちな私たちのそばには大体いつも可愛らしく、美しいものがあった。その時の憧憬は忘れることなく胸にあって、大人になった今でもそれらのもので胸がときめく。絶対少女主義。

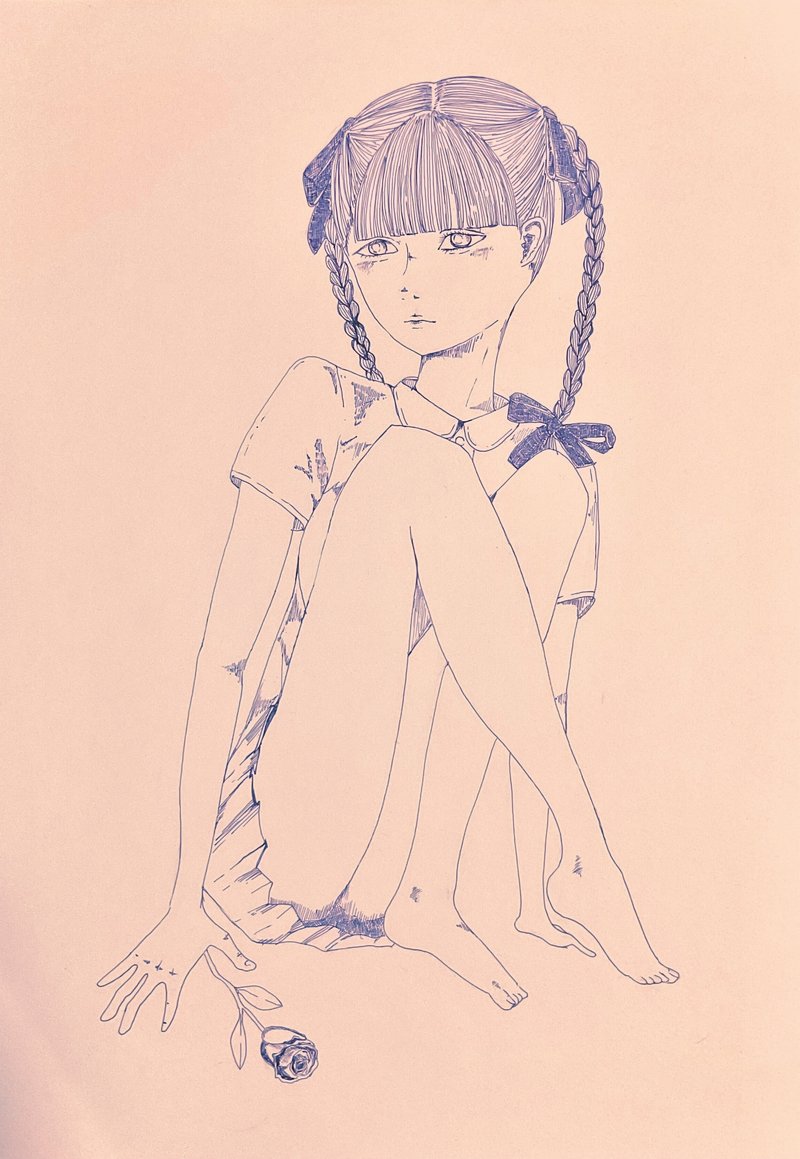

「ECOLEーINOCCENCEー」を見た。純白の制服に身を包む少女たち。プリーツスカートの端正なひだから伸びる足は白く、傷ひとつないまま。ベルベットの柔らかなリボンだけが彼女たちに年齢という印を与え、まるでそれ以外は必要ないかのように全て同じだ。少女たちは森に住み、花を愛でて暮らし、川の水で遊ぶ。学び、踊る。純白で純潔な正真正銘の乙女たち。

こだわり抜かれた無駄のない少女像の演出もさることながら、無垢と喪失について鋭く切り取った映画だったと思う。

以下ネタバレ有

冒頭、棺のなかで目を覚ますのは幼い少女、イリス。彼女はおそらく身寄りがなく、唯一の弟の存在を気にかけるが、そこにいるのはお姉さん代わりの少女たちだけ。イリスは最も年少である証の赤いリボンを髪に結い、紫リボンの最年長ビアンカによって世話を受けながら暮らし始める。少女たちは森に点在する5つの寮で生活し、中央にある学校ではバレエレッスンを中心として教育されているようだ。

青いリボンの年齢(11歳)では、学園長による選抜がある。バレエの技術や身体的な適性によって将来性を見込まれること、それがこの学園から外へ行く最も早い方法なのだそう。イリスの寮の青リボン、アリスは外に出ることを夢見てレッスンに励むが惜しくも選考に漏れてしまう。悲しむアリスは学園からの脱走を試み、結局森へと消えてしまうと誰にも見つけられなかった。

青リボン時に選ばれなかった少女は紫リボンになると、夜の公演に参加することになる。それは紫リボンの秘密で、話すことは許されない。夜な夜な出かけていくビアンカ。イリスは「何しにいくの」としきりに尋ねるがビアンカは曖昧に笑うばかりだった。

夜の公演では、蝶の衣装を纏って舞踏する。自身に浴びせられた強い光で、観客席は見えない。ビアンカは顔も見えない客の1人から賛辞を受ける。

「綺麗な脚だ」

深紅の薔薇はビアンカが持つにはあまりにも汚く見えてしまう。

おそらく、観客の投げるお金で学園は運営されている。無知で無垢な少女に向けられる価値と視線、そうして少女たちは初潮を迎える頃になると卒業していく。

映画のラストでは紫リボンの少女たちは、教師に連れられて電車に乗る。やがて、降り立った外の世界に、解き放たれていく。

元来人々は自らの過去を振り返っていかに「無知」であったかということを「純粋」だったという。あらゆることを知った自分を汚れてしまったと思うし、子供達を穢れなきものと指す。そして人々は自分がもう持ち得ようもない純粋さに憧憬や嫉妬やあるいは、白いキャンバスに絵具を垂らす悦びのように、手をつけたいと願う。つまりは美しいと感じ、価値を見出す。

彼女らの場合それは少女性という言葉で表され、その本質は「無知」であることなのだろう。浮世離れした世界観であまりにも純潔に描かれる少女たちを見ていると、それを美しいと感じる自分の心に「少女の何に価値を感じているか」ということに気付かされた。

また、少女には期限がある。学園を離れていく紫リボンたちのように。

なぜ、少女が一生少女であることが許されないのか。

それは期限を過ぎれば、無知は枷になっていくからだ。

少女が無垢であることがどんなに美しかろうとも、無知なままではいられないのだ。世間で生きていくには、「知っていく」必要があるし、残酷にも成長過程で少女たちは自分らの無知を自覚する瞬間が来る。その時点で、無知は価値などではなく彼女たちの生き方を縛りかねない。初潮はそのわかりやすい象徴とも言え、「無知の知」と少女性の喪失のメタファーである。だからこそ、無知すらも知覚できない幼さにはいっとうの価値が与えられているのだなと感じてしまった。

青リボンのアリスを見ていたバレエ教師のように、または本来ならば母親は少女が少女性に依存し、夢見ることを時として嫌うだろう。生きていくには過去の自分が持っていた少女性も含め、女性という生物が周囲から向けられる視線すらも知る必要がある。そうして「大人になってくれ」と願うのだ。

長々と書いたが、私は未だに少女趣味だ。たくさんのことを知って大人になったが、フリルもレースも、リボンも身にまとう。「無知であった」過去の価値を知っているからこそ、自らで選択する少女性に私は価値を置くからだ。それが輝きの追憶だとしても、無垢で純粋で在ろうとすることを貫けば、それが一種の本物的な輝きを生むだろうと信じている。そしてそれは汚れてしまったと嘆くより、もっと美しい生き方なのではないかと思う。絶対少女主義。

紫リボンのビアンカがあまりにも可愛すぎて描いた🌹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?