柳家花緑さんの講演を聞いて…

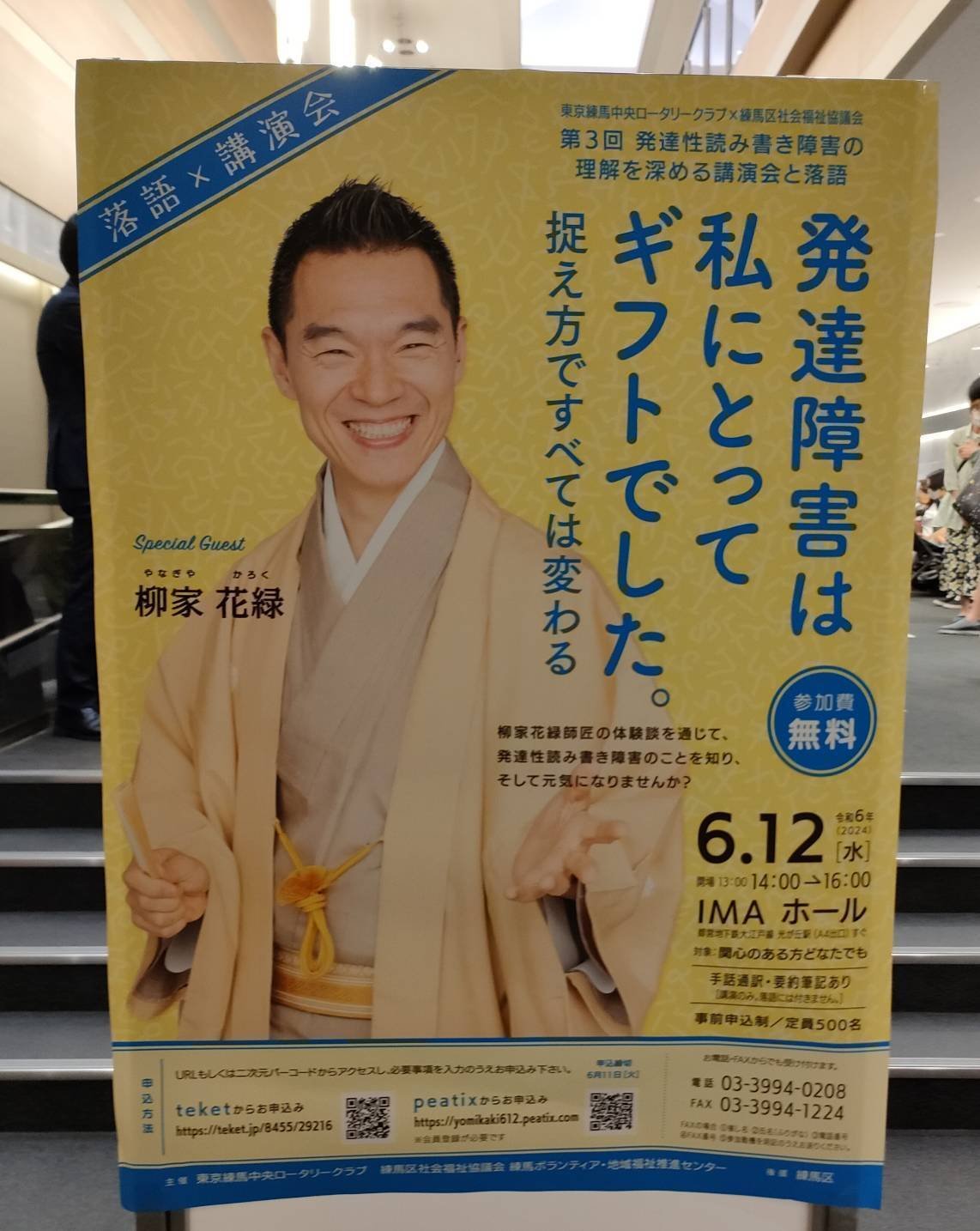

6月12日(水)練馬区にて柳家花緑さんの講演&落語会がありました。

以前、発達凸凹アカデミーで学んだ同期の堀歩美さんから情報を頂き、「手話通訳・要約筆記付き」という表記があったことが嬉しくて参加してきました。

柳家花緑さんは小学校に入って、2年生の時には周囲との違いを感じていたそうです。

「マラソンで一斉にスタートしたのに、頑張っても頑張ってもだんだん遅れをとって1周遅れ、ついには2周遅れになっていく状態。自分の力ではどうにもならない。」そんな例えで説明してくださり、イメージしやすかったです。

そんな柳家花緑さんですが、おじいさまの影響で3年生の時に落語を始めたところ、落語が自分に合っていて今に至るということでした。おじいさまの噺を耳で覚えて練習を重ねて、自分の持ちネタを増やしていったとのことですが、それが自分の支えになっていたと話されていました。誰にでもできる落語ではないだけに、「勉強はちょっと苦手みたいだけど、落語ができるなってすごい!」という周りの目もあり、周りとの違いを感じつつも大人になるまで「発達障害」という言葉を知らなかったそうです。

話を伺いながら私の中で思うことがありました。

たまたま落語家さんのおうちに生まれて、身近に「落語」があり、挑戦してみる機会があったというのは、恵まれていたのではないかということ。そういったご家庭に生まれて、自分の意思に関係なく代を継がねばならないという家庭事情は大変だと思います。ただ、試せる「何か」があったというのは誰にでも用意できる環境ではないです。子どもを観察して興味のあることをやらせてみるといい、伸ばしてあげるといい、ということを聞きますが、興味のあることってそんなにすぐに見つかるものでもない気がします。

親が試しにやらせてみる。きっとその繰り返しだと思うし、子どもになにができるのかな…という気持ちは持っているのですが、わたしにはそのエネルギーはないかなと思ったのが本音でした。

でも、発達障害の有無に関係なく、自分にはこれがある!というものがあると自分の支えになることは感じているので、何があるかな…試しにやるにしても子どもの気持ちを引き出すにはどうすればいいかな…などと考え込んでしまいそうになりました。

それから、読み書き障害も漠然とは理解しているつもりなのですが、「漢字が読めなくて台本を読むのが大変だった」「手書きのサインを求められると、疲れている時ほど漢字が出てこなくて困った」という話から、ひらがなは読めるのかな?ひらがなは読めて漢字は読みにくいってどういうことかな…と疑問に思うことも多々ありました。もっと知っていきたい、色々なケースを知りたいと感じたひとときでもありましたが、当事者の方が言語化してくださるというのは本当に活きた内容でリアリティもあります。さらに面白おかしく話してくださるので、「かわいそう」「大変だなぁ」というようなネガティブな印象よりも「へ―そうなんだ。じゃこうすればいいのかな?」と手段を考えたくなる話術でした。

じっと立っていられないから歩きながら話していらした柳家花緑さんですが、その分会場のみなさんを端から端までしっかり見て時折気遣いの言葉を盛り込みながら話していらっしゃるので、自分たちの方も見てくれている!という気持ちになります。自分の特性を活かしていることを感じました。

最初は発達障害のある子どもを持つ親として参加していたつもりなのですが、わたしは「きこえない」特性をどう活かすか?を考えていければいいんだなぁというヒントにもつながりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?