相対化の罠

相対化・客観視は大事?

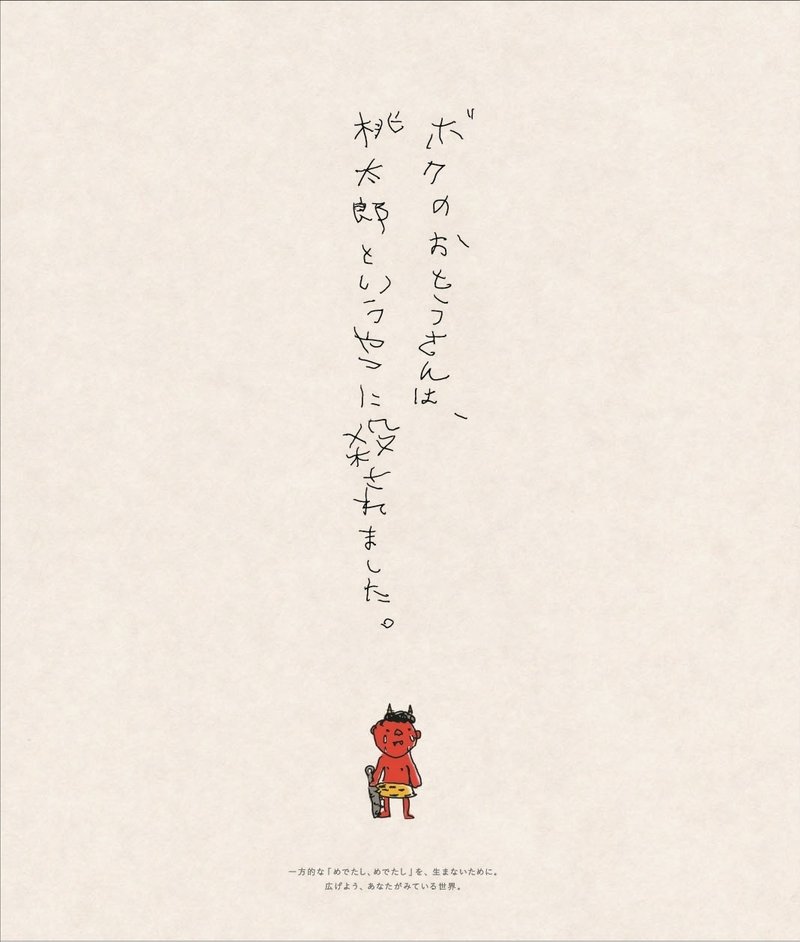

日本新聞協会広告委員会が2013年に「新聞広告クリエーティブコンテスト」というものを開催し、クリエイティブな広告コピーを募集した。

最優秀賞に輝いたのはこれだった。

鬼の子供が泣きながら、

「ボクのおとうさんは、桃太郎というやつに殺されました。」

と語っている。その下にはこんなキャプションがある。

一方的な「めでたし、めでたし」を、生まないために。

広げよう、あなたがみている世界。

なかなか強烈な広告だ。

自分が見ている世界は、一方的な見方に基づくものかもしれない。そうした懐疑心を持って、視野を広げるために新聞を読むべきだ。

そんなメッセージが嫌でも伝わる。

仕事の世界でも、学校のクラス内でも、

「あいつが悪い」

と一方的に決めつける前に、ふと

「相手にとって自分はどう見えているのだろう」

と思いを馳せることが必要だ。いわば、物事を相対化して、客観視することが必要なのだ。

だが。

今日、私はこの「相対化」が陥りがちな罠について説明したいのだ。

相対化を徹底するとこうなる

例えば本年2月20日、親露派で知られる鈴木宗男議員は、ウクライナ戦争についてこう発言した。

「ウクライナ問題がどうして起きたのか、その元を考えず、また、議論もなく、一方的な情報に流され、どこまで正確で信ぴょう性があるのかわからない中で『善』『悪』と決めつけて良いのか、ここは冷静に考えるべきではないか」

「(ロシアに対して)制裁、非難、批判をしても紛争は終わらない。ここは先を見据えた賢い外交術を願ってやまない」

これは、「ロシアが悪い」という風潮に対して

「本当にそうなのか?」

と疑問の声を上げたものであって、桃太郎の正義に疑問を差し挟むことと似ている。

他にも例を挙げよう。

「在日特権を許さない市民の会」、略して「在特会」と呼ばれる団体がいる。在日朝鮮人に対するヘイトスピーチをしている団体だ。

2014年、大阪市長の橋下徹は、在特会の代表・桜井誠を呼び出し、

「ヘイトスピーチをやめろ」

と申し入れた。

これがあまりにひどい罵り合いに終わったのだが、重要な箇所はここだ。

橋下:だから、民族を一括りにして言うな。朝鮮人は出て行けとかな、ゴミはゴミ箱、朝鮮人は半島に帰れとか、そういうくだらん事は止めろと。

桜井:それは一体何が悪いわけ?

橋下:特別永住者の者の制度がおかしいんだったら、ここがおかしい、ここをこうしろ、ここがおかしいんじゃないか、そういうことで・・・

桜井:朝鮮人は朝鮮半島に帰れ、っていうのはひとつの意見だろうよ。

橋下:やめろと。民族を一括りにするのは。

桜井:お前ね、民主主義を否定するのはやめろよ! 言論の自由を否定するのはやめろよ!

在特会が主張する

「朝鮮人は朝鮮半島に帰れ」

というのは、桜井氏にとっては「ひとつの意見」であって、言論の自由の行使だというのだ。

もし相対化を徹底するならば、

「民族差別はダメ」

「民族差別してもよい」

という二つの立場が、それぞれ双方の意見をぶつけ合うことを認めなければならない。つまり、在特会のヘイトスピーチを許容しなければならないのだ。全ての意見は相対的なものなのだから。

これらの例がピンと来ない方は、もっと生活に密着した事例を考えてみるとよい。

あなたの子供が学校でいじめられていた。学校に訴え出たところ、教師から

「まあ双方の意見を聞きましょう」

「相手の子が言うには、どうやらあなたのお子さんは空気が読めないところがあるみたいですね」

「まあ、一方的にどちらかが悪いという問題じゃないですよね」

などと言われたらどう思うか。

相対化とはそういうものである。

相対化の罠

相対化を徹底すると、善悪の観念までもが相対化される。

つまり、善悪の観念が消滅したディストピアが出現するのだ。

これを私は勝手に「相対化の罠」と呼んでいる。

「相対化の罠」を初めて指摘したのは、恐らくソクラテスだ。

プラトンの著書『プロタゴラス』によると、ソクラテスはプロタゴラスと「真理の探求」をめぐって論争となったらしい。

プロタゴラスといえば、「人間は万物の尺度である」との言葉で知られる哲学者であり、

「人それぞれの立場によって、物の見方は異なる。だから絶対的な真理というものはあり得ない」

とする立場である。

一方、ソクラテスは、そのプロタゴラスのあまりにニヒリスティックな立場を批判し、

「絶対的な真理を追い求めるべきだ」

と主張した。

ここはソクラテスに軍配を上げたい。

善悪の観念は、確かに所変わればある程度は変わり得るもので、「絶対善」「絶対悪」という観念を固定するのは難しいかもしれない。

だが、それでもなお、我々は絶対的な善悪の観念を希求するべきなのだ。

そうでなければ、惨めな思いをする人々が出てくるのだから。

否定と肯定

1996年、ナチスによるホロコーストを否定するデイヴィッド・アーヴィングという歴史作家が、アメリカ人歴史学者のデボラ・リップシュタットを名誉棄損で訴えた。

その理由は、

「リップシュタットがホロコーストをあたかも実際に起きたかのように吹聴するとともに、ホロコーストを否定する私の著作を攻撃した」

というものだった。

日本人の我々から見ると、

「ナチスによるユダヤ人虐殺はなかった」

という主張が存在すること自体が驚きだが、欧米には時折そのような陰謀論者がいるらしい。(日本にもいるのだろうが)

そして、その陰謀論者であるアーヴィングが、歴史学者リップシュタットを訴えたのだ。

この裁判の様子は、後に「否定と肯定」というタイトルの映画にもなり、話題になった。

この「否定と肯定」というタイトルは、なかなか秀逸だ。

ホロコーストは間違いなくあったものなのに、「否定論」と「肯定論」という二つの主張が裁判で争っていると、あたかもその二つが平等な立場で争っていて、その双方に平等に耳を傾けなければならないかのように思えてくる。

映画内では、リップシュタットは

「相手と同じ土俵で戦ってはならない」

「彼らの戦略は、否定論と肯定論を同じ土俵に乗せることなのだ」

と看破する。結局、リップシュタット自身は法廷で一切発言せず、全てを弁護人に任せることで、「否定論と肯定論の対等な戦い」という最悪の事態を回避するのだ。

この映画は、今を生きる我々にも重要な示唆を与えている気がする。

「〇〇人は劣った人種だ」VS「人種差別はやめろ」

「気持ち悪い」VS「そんなこと言うな」

という「意見」のぶつかり合いに対して、あたかもそれが平等な立場で発せられた対等な意見であるかのように受け取って、

「よしよし、双方の意見をよく聞いて判断しましょうね」

という「裁判官」はいやしないだろうか。

【あとがき】

念のため申し添えておきますが、相対化・客観視は極めて重要なことだと思っています。

ただ、「例外がある」ということを言いたいだけなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?