【図解】直近10年で伸びた市場に学ぶ、ビジネスアイデア⑤〜エムスリー〜

こんにちは!

JAFCOインターン生の鎌田です。

「直近10年で伸びた市場に学ぶ、ビジネスアイデアシリーズ」では、「成長業界を調べることで、社会のニーズや価値観の変化といった大きなトレンドが見えてくるのではないか?」「それは他の業界や事業にも役に立つのではないか?」という仮説のもとで、毎回一つの業界をピックアップして記事にしていきたいと思っています。

毎週お届けしてきた本シリーズも1ヶ月を超え、第5弾になりました。

読んでくださっている皆さんのいいねやコメントに元気付けられています。ありがとうございます!

第5弾の今回は、言わずと知れた超成長企業、エムスリーに注目していきたいと思います!

1. エムスリーの概要

エムスリーは『インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと』を目的に2000年に設立された企業です。

その目的の上で、一人の医師に付加価値が提供できれば500人の患者さんにもその影響範囲が広がる、まさに「500倍のテコが効く」からと医師をターゲットとしたサービスを中心に展開を広げてきました。

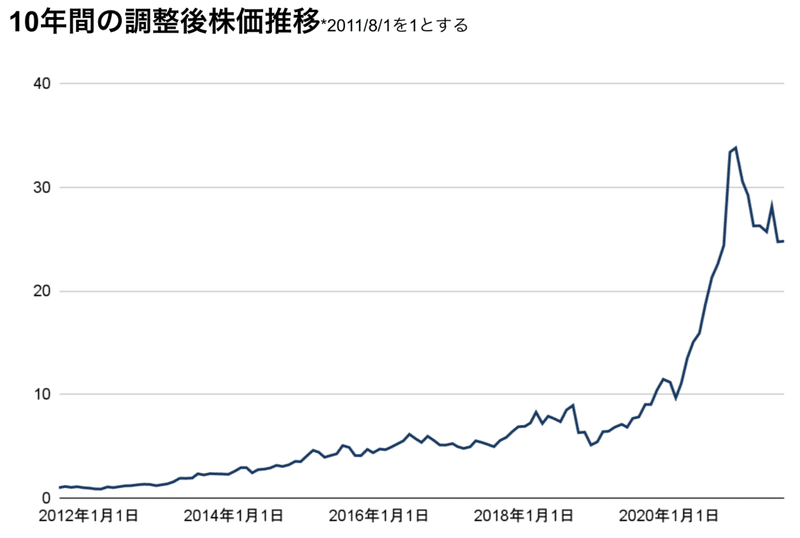

2004年に上場を果たしたエムスリーはその後も成長を続けており、2011年からの10年間の推移を見ると25倍以上の成長を遂げています。

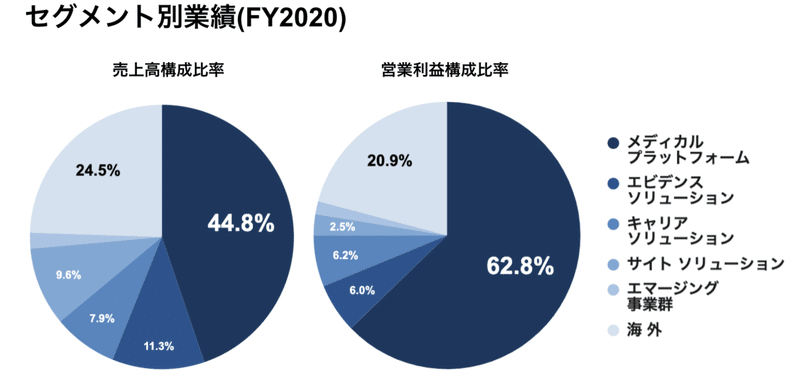

セグメントは新規事業がまとめられた『エマージング事業群』以外に大きく5つに分かれています。

メディカルプラットフォーム事業は売上高・営業利益ともに主軸となっており、エムスリーが運営する『m3.com』のプラットフォームを通じた収益や、電子カルテの開発・販売などが計上されています。

エビデンスソリューション事業はCROと呼ばれる製薬会社が医薬品開発の為に行う治験業務や臨床開発の受託代行やSMOとよばれる治験をおこなう医療機関をサポートする事業です。

キャリアソリューション事業は医師、薬剤師向けの求人求職支援サービスで、先日記事にした業界特化×人材の事業です。

サイトソリューション事業は2019年度に新しくセグメントとして切り出された事業で、医療機関やサイトの経営サポートを行なっています。

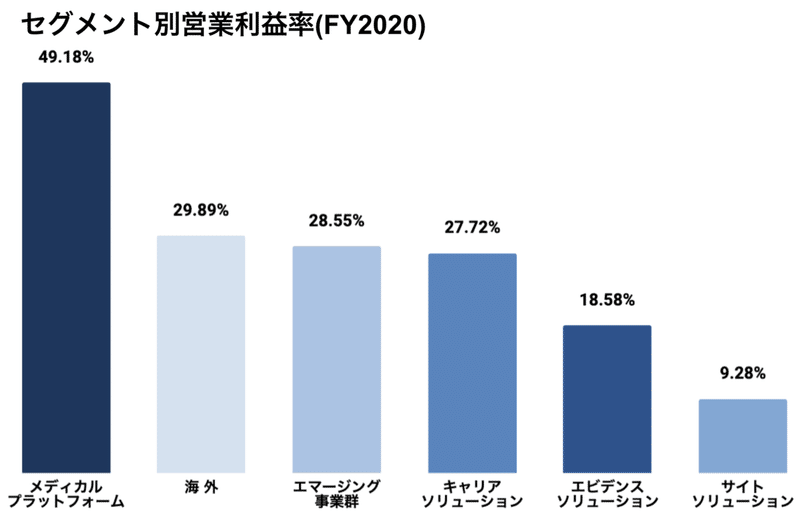

構成比で見るとメディカルプラットフォーム事業が目立っていますが、各セグメント別の利益率を並べてみると6つのセグメントのうち4つのセグメントで25%以上の営業利益率を達成している高収益経営であるとわかります。

特に高収益を達成している、メディカルプラットフォーム事業について更に詳しく見ていきたいと思います。

2. メディカルプラットフォーム事業について

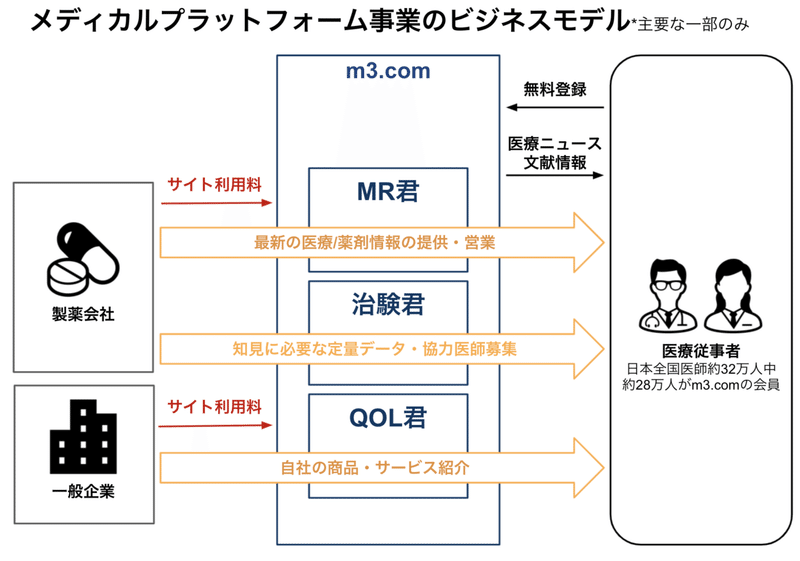

ここで、エムスリーの原点であり主軸でもあるm3.comをとりまくビジネスモデルを説明します。

m3.comは医師などの医療従事者が無料で使用できる登録制サイトです。

医師はm3.comを通じて医療ニュースや文献情報などを得ることができ、2005年の上場当時9.7万人だった会員数は今や28万人と医師全体の90%が登録している巨大プラットフォームとなっています。

このプラットフォームの収益源となっているのが製薬会社や一般企業のサイト利用料です。

これらの企業は、サイト利用料を払うことで人口の僅か2.5%しかいない医師というセグメントにダイレクトにアプローチできるというメリットがあります。

その中でもエムスリーが創業した当時から収益を支えてきた事業がMR君です。

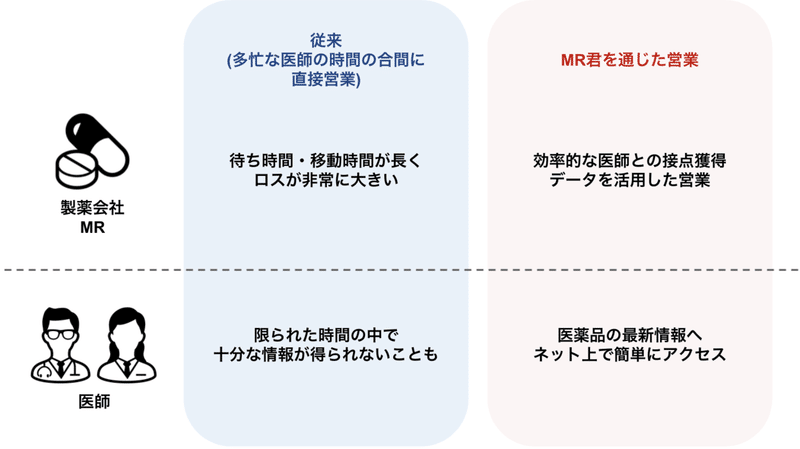

MRとは、医師に対して医薬品情報の提供と収集を行う仕事です。全国の医師の元へMRが製薬会社から赴いて、自社の新薬の営業を行ってきました。

しかし、多忙な医師の元へ直接営業に赴くことは製薬会社にとっても医師にとっても無駄が多いものとなってしまっていました。

MR君を通じたオンラインでの営業が導入されることで両者がメリットを享受し、特に製薬会社は営業コストの約90%に相当するMRの人件費

を大きく削減することにつながりました。

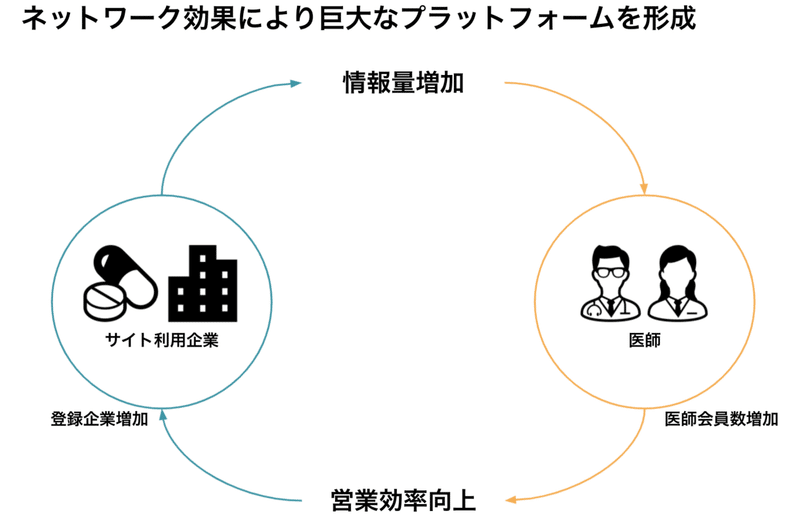

m3.comの医師会員数が増えるほど、製薬会社などにとっての魅力度が高まり多くの企業が自社の最新商品を営業するため参入、より多くの情報が集まることで更にm3.comの有用性が高まるというネットワーク効果によって、エムスリーは強固な顧客基盤と巨大なプラットフォームを作り上げることに成功したのです。

3. エムスリーの今後

巨大なプラットフォームを築くことで成長を遂げたエムスリーですが、2021年に入ってから株価が下落傾向にあります。

その背景には、主力な収益源であるMR君の成長の限界があります。

これまで説明したように、MR君のメリットは製薬会社の営業コストの削減にあり、逆にいうと現在の製薬会社の営業コスト分がMR君の売上の限界点でもあるのです。

エムスリーが今後どのような成長を描いているのか(あるいは描くべきか)簡単に書きたいと思います。

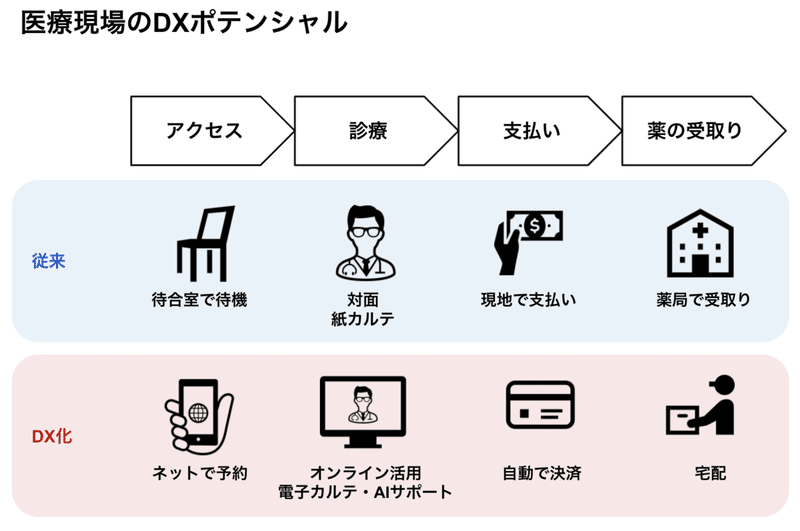

①医療全体のDX化

医師向けのプラットフォームを中心に成長してきたエムスリーですが、今後は事業の範囲を医療現場全体に広げ、様々な場面のDXも事業の視野に入れています。

医療現場のDXのためには①法規制、②医師の参画、③ユーザーの獲得の3つの壁があります。

法規制については、誤診などの懸念からオンライン診療解禁までにあと数年かかると思われていましたが、コロナの影響で2020年4月に限定的に解禁され、恒久化に向けた規制改革が進められています。

医師の参画、ユーザー獲得については、導入コストの大きさやITリテラシーが障壁となります。

特に医師にとってはオンライン診療は対面診療との兼ね合いや対面診療より低い報酬形態などから、積極的な導入のメリットが小さいことが現状の課題です。

そのような中で、エムスリーはLINEとのJVを立ち上げ2020年12月から医療機関の検索・予約から、診察、そして決済までアプリ上で完結できるサービスの提供を始めています。

エムスリーとLINE双方の顧客基盤を活用し、ユーザーを増やしていけるかが課題となりそうです。

②海外展開の促進

もう一つの成長ポテンシャルであると感じるのが、海外展開の促進です。

エムスリーは現在、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン・中国・インド・韓国などに進出しており、世界の医師の約半数に値する550万人の医師会員の基盤を持っていますが売上高、営業利益ともにエムスリー全体の1/4程度にとどまっています。

これを、国内同等かそれ以上まで成長させていけばエムスリーはまだまだ大きい会社になることができるでしょう。

特に、アメリカやインドなど医療格差や負担の大きさが課題となっている国々では利便性の向上やフィットネスなどへの関心が高くデジタルヘルスの分野が急成長しており、エムスリーの新たな事業分野を横展開していけるかどうかがキーとなりそうです。

これまでもM&Aを活用してきたエムスリーですが、ターゲットは海外に更にシフトしそうです。

4. まとめ

- 医師というセグメントに特化した強固かつ巨大なプラットフォームを築き上げ、利益率50%の事業を可能にしてきた

- 主力事業の成長の限界点が見えている中、医療現場のDX化や海外など、新たな事業分野を同じく大きくできるかどうかが、今後の成長の鍵である

JAFCOのHPでもオンライン診療サービスの拡大に取り組む『スマルナ』さんなど、起業家の方々のインタビュー記事を載せているので是非チェックしてみてください☀️

※本記事の内容の一部は、信頼できると考えられる公開情報に基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。また、記載した見解は、必ずしも会社の立場、戦略、意見を代表するものではありません。掲載された内容によって生じた直接的、間接的な損害に対しては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?