自分と相手の可能性を解き放つコミニュケーション

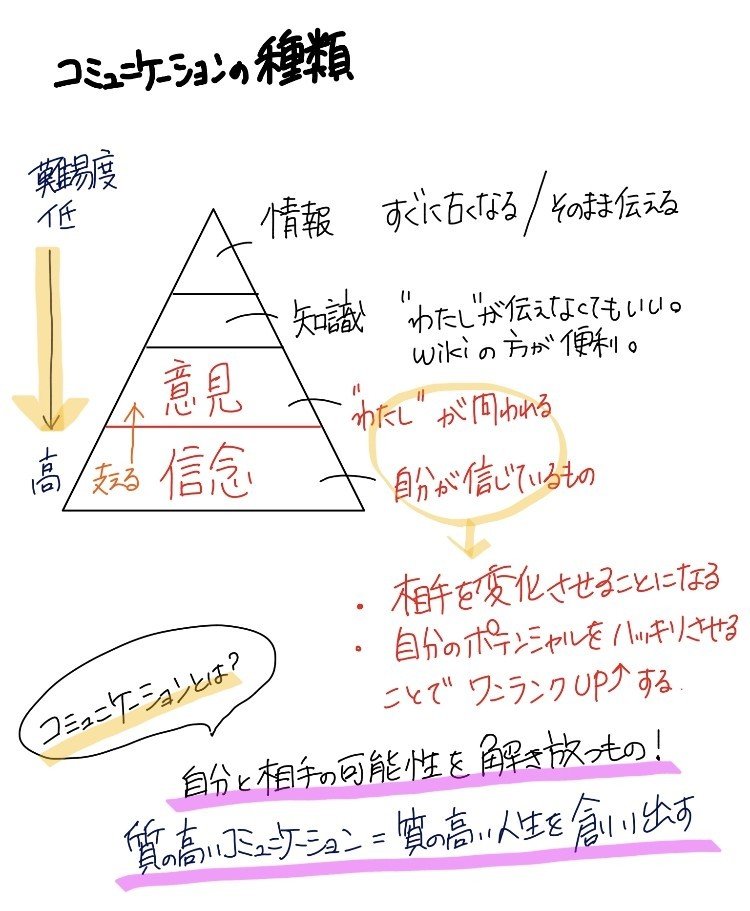

■コミュニケーションの種類

社会生活の中で、常に必要とされるコミュニケーション。

このコミュニケーションの中にもいくつか段階、種類があります。

まずは、情報。これは誰が伝えても同じもので、能力は必要ありません。特徴は、情報は日々更新され、すぐに古くなってしまうということ。

次に、知識。これも、「わたし」が必ずしも伝える必要はなく、例えば、すぐに調べられるという点でWikipediaの方が便利でしょう。

そして、意見。ここから、伝える時に「わたし」が必要になります。人によって異なる意見。わたしの意見を伝えられるのはわたしだけですね。

その意見を支えているのが、信念。これは自分の意見の根本になる、自分自身が信じているもの、となります。

意見と信念は伝えることで相手を変化させる可能性があるものです。

また、自分のポテンシャルをはっきりさせることで伝わるものをワンランクアップさせることもできます。

Communicationを辞書で引くと、名詞 伝えること、報道すること。

コミュニケーション=「人に伝える」ことだと認識していませんか?実は、コミュニケーションは「伝える」以上にあなたと聞き手の可能性を引き出す力を持っています。

コミュニケーションの質を上げることはあなたの人生の質を上げる事になります。

■あなたも誰かに理解できないと思われている

質の高いコミュニケーションを学ぶ前に、一つ知っておきたいことがあります。

それは、

人は自分を基準にして、他人を判断している

ということ。そして、もしあなたが誰かの言動を「理解できない」と思ったら、あなたも誰かから「理解できない」と思われています。

あなたが相手に何かを伝える為に話している時、あなたの頭の中では「この話をしているのだから、こうしてくれるよね」と、自分の基準を前提に話をしています。ところが、あなたが話している間、聞き手は頭の中で、自分の興味のある別のストーリーが進行中。

あなたの話を聞きながら、聞き手の基準を前提にした理解をしています。

あなたと聞き手の基準に差があればあるほど、2人の間の認識はズレていきます。

「説明したのに伝わっていない」原因はこのズレにあるのです。

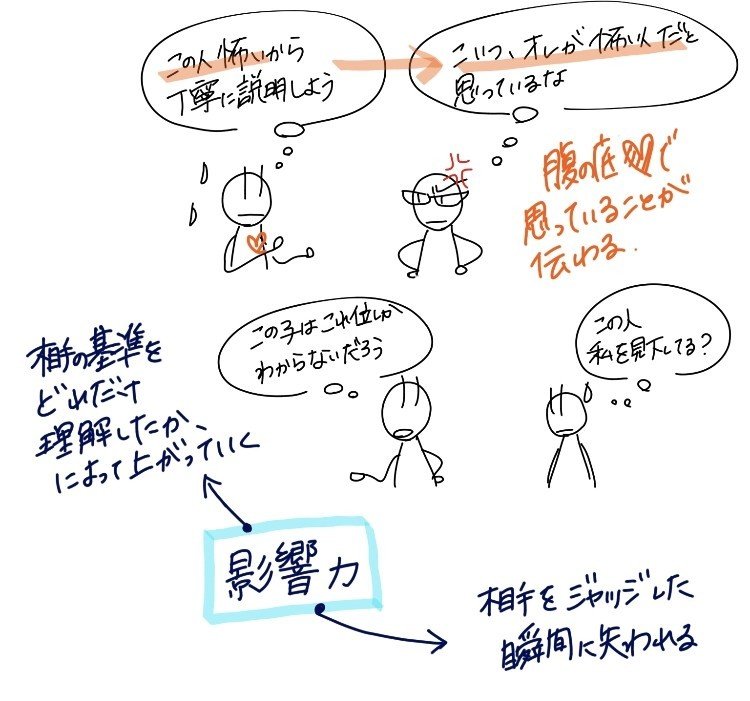

■腹の底で思っていることが伝わる

それともう一つ。大切なことは、あなたが腹の底、あなたのハートで思っていることが相手に伝わるということ。

ちょっと強面の上司がいたといます。仏頂面でいつも怒っているように見える。でもあなたは新しく始まるプロジェクトの概要説明をしなければなりません。

その時、あなたがもし、「この人怖いから、怒られないようにいつもより丁寧に説明しておこう」と思ったとします。

すると、あなたは意識して丁寧に説明しているのに、上司に伝わっているのは「この人怖いからな」の部分。

上司は「自分を怖いと思っているな、こいつ。」という気持ちであなたの話を聞いているので、知らず知らずさらに強面に。

今度は逆の立場、あなたが上司です。最近配属されてきた部下に、仕事の説明をしています。

彼女はこれまで全く違う業界で働いていて、あなたのような仕事は初めて。ぱっと見あなたより年下であまり社会経験が長くなさそう。

そう判断したあなたは、「この子はいきなり専門的な話をしてもわからないだろうから、これくらいでいいか」と思いながら話しています。

ここで、彼女の経験が実際に浅かろうと実は海外で経験を積んだベテランだろうと、彼女に伝わったのは「この人、わたしにはこの程度しかわからないだろうと思っているな」ということ。

そして、このようにあなたが相手の能力を勝手にジャッジした時点で、あなたの影響力は失われています。

自分を「この程度でしょう」と思う人に、誰もついていきたいとは思いませんよね。

それよりも、今の相手の基準がどのどこにあるのかをよく理解することが、あなたの持つ影響力をどんどん高めてくれます。

■簡潔に、正確に伝えるポイント

では、どうすれば相手の基準を理解しながら、あなたの伝えたいことを正確に伝えられるのでしょうか。それには意識することが3つあります。

1.簡潔に伝える

2.正確に伝える

3.脳の使い方を意識する

■簡潔に伝える

ポイントは5つ。

①ゴールを明確にする

②先に結論を言う

③相手にしてほしい行動をはっきりさせる

④事実と意見を分ける

⑤「でも・けど」を使わない

ゴールというのは、会話の目的です。例えば、「ちょっと相談なんだけど」「意見を聞きたいんだけど」「ただ聴いてもらうだけでいいんだけれど」など、会話の目的を告げます。

そうする事で、聞き手には「話を聞いた上で自分は何をすればいいのか」がわかるため、心の準備をした状態で話を聞いてくれます。

①から③に共通するのは、相手に聞く準備をしてもらうということ。ここをはっきりさせる事で、「で、結局どうして欲しいわけ?」という着地点のない無駄な会話をせずに済みます。

事実と意見を混同しないのは、物事を説明するときには大事なこと。また、「でも、けど」という逆説を表す言葉は聞き手を混乱させるため避けましょう。

■正確に伝える

正確に伝えなければと思うとあれもこれも、全部伝えたくなってしまいますが、聞き手からすれば話は短い方がわかりやすく、大切な事が頭に残ります。話し手は、「どうすればもっと伝わるか」より、「何をいう必要がないか」を考え、必要な情報を精査しましょう。

そして、伝えたいことを話し終えたら、相手がどう理解したかを確認します。あなたが聞き手の場合は、自分が話を聞いてどう理解したかを伝えます。

こうしてお互いの認識の答え合わせをすること。これが、ズレを解消するためには非常に大切なのです。

■脳の使い方

最後に、話を聞くときの脳の使い方を3つに分けてご説明します。

1.「聴く」脳

2.「考える」脳

3.「伝える」脳

多くの人は、「聴く」と同時に「考えて」いますが、これをやってしまうと相手が本当に伝えたいことと自分の理解にズレが生じる事が多いのです。

とはいえ、話を聞いた後に「何か質問はある?」と聞かれたら何か言わなくちゃいけないから、考えながら聞かないと!と思うかもしれませんが、

それはかえって非効率。会話の後、自分が理解するのに必要な「間」を恐れなくて大丈夫。まずは自分の解釈を入れず、純粋に「聴く」に徹します。

そして、聞いた話を「理解」して、どう理解したのか、または、疑問がわけば質問を「伝える」脳を使って相手に伝えます。

この3つのサイクルで脳を回していきます。そうすると、聴きながら考えるよりも相手の話がクリアに入ってきて、多少の間はあれど、しっかりと相手の話を理解した上で、自分の理解や疑問を伝える事ができます。

伝える能力があるのに、影響力がない人は「聴く力」が不足しています。そして、「話し手にどう思われるか」に重点を置く人は「聴く」ことを頑張る傾向にあり、「相手をコントロールしたい」という願望があると「伝える」に偏ってしまいます。

■話し手の欲求と聞き手の欲求は違う

私たちはそもそも立場によって欲求が違います。説明をする人はちゃんと理解して欲しいため、無意識に多くの言葉を使い、時間をかけます。

説明を聞く側は、簡潔にまとまった話をして欲しいので、時間をかけず少ない言葉で聞こうと思っています。

特に相手が忙しい人ならば、短い方が聞いてくれる可能性は高いでしょう。1分でわからないものを120分にしたら伝わるということはない、と思った方がいいのです。

■最後に

私たち人間のコミュニケーションは、そもそも「事実」を話すより「かもしれない」という噂話をする事で発達してきました。

ですから、「伝わらない」「行き違いが起きる」のは当たり前。

大切なのは、コミュニケーションはただの伝達の手段でなく、それぞれの経験をお互いに共有できるものだということ。そこに信念が加わる事で、お互いの心を動かす可能性を秘めています。

話し手の時はどうすれば相手に伝わるのか、聞き手の時は話し手が伝えたいことは何なのか、お互いが、お互いを想うことで私たちのコミュニケーションの質はいくらでも上がっていきます。それが出来たら、今よりもっとコミュニケーションを楽しむことができると思いませんか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?