AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第2集その8『光明と転換』

4人は今、アイラがこじ開けた重い扉の残骸の間を縫って、深夜の手術室へと足を踏み入れている。鏡像の世界に存在するその部屋は実に不気味で、秋の深夜の冷え込みがその異様さを一層際立たせていた。彼女たちが立てる足音意外に聞こえるものはない。つい先ほどまで、シン医師とアブロード医師がいたはずのその場所は、一寸先も分からないほどの真っ暗で、ユイアが灯す魔法光だけが頼りだった。違和感を感じたのは、その手術室の前室がずいぶんと広いことだ。医師の手術着への着替えのためのスペースと手指の消毒のための場所を挟んですぐに手術室本体にたどり着くというのが一般的な前室の構造であるように思われたが、そこには不似合いな事務用スペースなどが所狭しと設えられており、事務机の上には、何事かの研究結果を盛んに記録したかのような、各種の書類や資料が散乱していた。データの収集分析用と思われる魔術式電算装置やその周辺機器も置かれている。また、壁面には床から天井にまで達する大きな棚があり、そこはいかにも何らかの試料を培養するための機器がつい今しがたまで設置されていたかのような跡が残されていた。しかし、肝心の培養器具とその中に在る培養資料は既に失われていた。様子から察するに、大慌てで短時間にそれらを移動・転移したようである。シン医師とアブロード医師が持ち去ったのは間違いあるまい。しかし、よほど急いでいたのか、書類や資料のほとんどは手付かずの状態で残されていた。ユイアはアイラと手分けをして、それらの資料を証拠として片っ端から押収していった。とにかく量が多いため、リアンは『魔法の収納箱:Magic Box』の術式を行使して、書籍や魔術記録集を含めて次々とそこに格納していった。『魔法の収集箱:Magic Box』は箱の内部の空間を魔法的に拡張してその収納容量を大きくするもので、そこに仕舞われた荷物は魔法拡張空間に置かれることになり、多量の物品を格納してもそれほど重くはならない。もっとも、収納容量が多くなればなるほど、箱を生成・維持する魔法使いの魔力消費量が比例的に大きくなるという事情はあった。

今はリアンがそれを担っている訳であるが、朝からずっと監視作業をこなし、更にエヴリン師長、アブロード医師との交戦を経た彼女には少々荷が重い役目でもあり、カレンがしきりにその小さな体を気遣っている。しかし、ユイアを別にすると、こうした術式を器用にこなせるのは、リアンしかおらず、彼女に頼らざるを得なかった。脅威が完全に去ったことに確信が持てるまでは、最も優れた魔法使いであるユイアの魔力を温存しておくことに意味があったからだ。最後に、事務机の上に置かれた魔術式電算装置をその不思議の箱に押収した。

「これでいいでしょう。カレン、リアンに魔力回復薬を飲ませてあげて。」

そう言って、ユイアが急速魔力回復薬のアンプルをカレンに手渡した。カレンは、アンプルの栓を割って開け、リアンに飲むよう促す。リアンは朝方から繰り返しているのと同じ仕方で、その水薬をのどに送った。リアンの身体を包む魔法光がいくばくか強さを取り戻す。

「ここで、何事か研究と実験がされていたのは間違いありませんね。」

周囲を眺めながら、カレンが言う。

「そうね。最も肝心の試料を持ち去られたのが残念だけど、これだけの資料とデータがあれば、悪事の証拠としては十分でしょう。」

ユイアが応じた。

証拠の押収を一通り終えてから、手術室の入り口と対峙した。マーク氏は果たして無事なのか?4人に俄かに緊張が走る。その入り口は施錠されていたが、ユイアの『不触の鍵:Invisible Keys』の術式で、その戒めは容易に解けた。あたりを警戒しながら、片手に錬金銃砲を構えつつ、静かにその入り口を押し開ける。

手術室の中は青白い魔法光で照らされていて、4人はようやく十分な視界を回復した。中央には手術台が据えられており、そこにマーク氏が横たえられていた。その身体は全く動くことをしない。緊張が一層高まる。

* * *

カレンは、小走りに手術台に近づくと、すぐにマーク氏の手首と首筋に順に触れて脈を確認した。その小さな肩が安堵で緊張を解く。

「脈はあります。生命に別条はありません。」

しかし、マーク氏は昏睡しているようで、呼びかけに一切応じない。

「どうしたのでしょう?彼らの毒牙に既にかけられたのでしょうか?」

アイラも心配そうだ。その横ではリアンが泣きそうな表情を浮かべていた。

「おそらく手術のための麻酔の影響でしょう。」

そう言いながら、カレンはローブの下に身に着けていた小ぶりのボディバッグから、『万能薬』の薬瓶とシリンジを取り出した。

「治癒術式を使うべきなのかもしれませんが、これが眠りなのか昏倒なのか今の状況では判断がつかないので、両方に効果がある『万能薬』を使おうと思います。」

そう言って、薬瓶からシリンジに薬液を移そうとする。その手をアイラがそっと止めた。

「幸いここには様々の薬剤が揃っています。より確実な効果を期待して『エリクサー』を錬成しましょう。」

錬金術師でもあるアイラは、完全治療薬とも呼ばれる秘薬『エリクサー』の錬成と調合ができるようだ。彼女は、手術室に設えられている薬棚から必要な材料を揃えて、錬成を始めた。その手際は実に見事で、彼女の手にする空のフラスコは瞬く間に『エリクサー』に満たされていった。

「アイラ、すごいのですよ!」

リアンがその美しい瞳を丸くしている。

「お店では、これが私の仕事でしたから。リセーナ様が仕込んでくださったんです。」

そう言うと、アイラは少し寂しそうな視線を下に落とした。しかし、すぐに居住まいをただしてから、

「カレンさん、お願いします。これをこちらの方に注射してください。分量はひとまず標準量でいいと思います。」

そう言って、『エリクサー』の入ったフラスコを渡した。

カレンはそれを受け取ると、少し傾けて薬液をフラスコの口に寄せて、巧みにシリンジの針をそれに触れさせて、薬液を吸い上げた。ボディバッグの中から、消毒用の別の薬液を取り出すと、清潔な布に浸してマーク氏の腕を消毒し、そこにゆっくりと『エリクサー』を注射していった。

マーク氏の身体をあたたかい魔法光が包む。その様子をリアンが心配そうに見つめていた。その不安を察したのかカレンが声をかける。

「大丈夫ですよ、リアン。先ほどのアブロード医師の話では、彼らが狙っているのは健康な人間の脳髄のようです。彼らは非道なことに、今まさにマークさんからそれを摘出しようとして麻酔を施していたのでしょう。しかし、彼らの目的が「健康な脳髄」にあるということは、脳を器質的に損傷させるような劇薬や強力すぎる麻酔を使うことはないはずです。マークさんはきっと目を覚ましますよ。」

シリンジの針をゆっくりと抜き、刺し口を消毒液を浸み込ませた脱脂綿で圧迫止血しながら、カレンはじっと彼の様子を見守っている。リアンは先ほどのカレンの言葉を聞いて、安心の度合いを深めたようだった。その顔からいくばくか不安と緊張の相が取り除かれている。

5分ほど経たであろうか、カレンが呼びかけるとマーク氏が反応を見せるようになった。はじめは呼びかけに応じて手指をかすかに動かすだけであったが、やがて表情に変化が表れ始め、ほどなくしてゆっくりとその目を開いた。彼は、自分が今どこにいるのか俄かに分からないといったような様子である。手術台に横たえられた自分の周りに、リアンとカレンの他、初めて見る顔の魔法使いが二人いる。その状況に明らかに当惑していた。

「マークさん、大丈夫ですか?私の声が聞こえますか?」

カレンが穏やかに声をかける。マーク氏はその声の方に視線を送って小さく頷いた。それから、上半身にいくばくか力を入れるような所作をして、こう言った。

「ここはどこですか?確か、アブロード先生に、治療薬の投与を始めてみようと言われて、点滴から薬剤を注射されたところまでは覚えているんです…。それからほどなくしてゆっくりと意識が遠ざかり、気が付いたら目の前には皆さんがいました。これはいったい…。」

彼の動揺は相当であったが、意識は次第にはっきりとし始めたようだ。アイラの『エリクサー』には確かな効果があった!

「いろいろご説明すべきことがあるのですが、今はひとまず回復を優先しましょう。いかがでしょう、ご気分は?身体を動かすことはできますか?」

カレンが話しかける。マーク氏は、両肘をまげて手を握ったり開いたりし、またゆっくりと片膝ずつ膝を立てて見せた。

「大丈夫です。まだ少しぼんやりした感じはありますが、身体は動きます。」

「そうですか。本当に良かった。」

少し震える声でカレンが言う。

「実はここは手術室です。しかも少し説明の難しい場所にあります。病院の中なのには違いないのですが…。手術についてアブロード医師、またはにエヴリン師長から何か説明はありましたか?」

「いえ、それは初耳です。そう言えば、昼前にサインした同意書。その時はカレンさんもいらっしゃいましたね。その同意書の中に『この治療にはごくまれに生命に関わる重大な副作用を生じることがある』という注意書きがあり、それについての同意を求めるものがありました。その時は、ごく一般的な注意事項のひとつで、念を入れて書いているだけだろうぐらいに軽く考えていたのですが、今思えばそれと関係していたのかもしれません。」

そいう言うと、マーク氏は天上に視線を送った。

「そうですか。どうやらマークさんが病院から姿を消すようなことがあっても、同意書をたてに取り繕おうという算段だったのかもしれません。」

そのカレンの言葉がよほど意外だったのか、マーク氏は彼女の顔をまっすぐに見た。

「ごめんなさい。怖がらせるつもりはなかったんです。ただ、もう大丈夫です。今日、マークさんの身に起こったことは、後日アカデミーを通して正式に事情をご説明することになると思います。少なくとも、当面の危険はもう去りました。転院等の必要もなくなっている筈です。とにかく、病室に戻って今晩はゆっくり休んでください。病室の番号は分かりますか?」

彼は、カレンの言葉の意味が十分には分からなかったようだが、それでも恐怖心と高まる不安はいくばくか緩和したようで、目元と口元には平穏さが戻っていた。

「3階に移ってからの部屋は312号室、個室です。」

「わかりました。これからそちらまでお送りします。部屋に戻った理由をもし見回りの看護師に訊ねられたら、エヴリン師長の指示だと答えておいてください。」

エヴリン師長はすぐそこの廊下で既にこと切れている。しかも鏡像空間においてだ。従って、彼女の指示だとさえ言っておけば、実際の問題として、すぐには確認を取ることができず、結局にしてマーク氏をうやむやに朝まで病室内に保護することができる。カレンはそう考えたのだ。それは賢明な判断だった。念のため、アイラとユイアをマーク氏の護衛に付けておくことにした。今の医療システムにおいては、親族と言えども深夜の付き添いは遠慮願うというのが一般的だったが、それについても、新治療に伴う患者の強い不安を緩和するためにエヴリン師長の特別の許可を得たという建前にし、ユイアとアイラは彼の娘を演じることにした。幸いにして、実際彼には2人の娘と息子が1人おり、年齢には多少の齟齬があったが、深夜の内にそこまで確認されることはないだろうと踏んで、ひとまずそう言う段取りにしたのだった。

鏡像世界の廊下を通って、表の入院病棟に戻るためには、エブリン師長の遺体の横を通り過ぎ、怪しげな鏡通過の儀式を実践しなければならなかったが、マーク氏にそれらを経験させるのはどう考えても適切とは思えなかった。それで、ユイアが『転移:Magic Transport』の術式で、直接312号室にマーク氏を転送することに決まった。マーク氏もそれに快く同意してくれた。

4人で力を合わせ、マーク氏を手術台からストレッチャーに移した後、ユイアが術式を行使して、アイラを含めて3人、大きく展開する転送用の魔法陣の光の中に消えていった。再びあたりに静寂が戻り、そのひんやりとした空気が、今、リアンとカレンを包んでいる。彼女たちは、これから合流することになるネクロマンサーと、増援として送られてきたソーサラーからこっぴどいお仕置きを受けることになるだろうことに思いめぐらし、落胆ひとしきりであった。

* * *

覚悟を決めてカレンは通信端末を取り出してネクロマンサーとの連絡をとった。すぐに応答がある。

「カレンさん、今どこにいるのですか!」

普段おだやかなネクロマンサーの語気が強い。カレンは通信機越しに首をすくめている。

「先生、本当に申し訳ありませんでした。今、鏡像の世界の2階の手術室にいます。リアンも一緒です。ユイアさんとアイラが助けに来てくれました。彼女たちは今、救出したマークさんを連れて表の病棟に向かったところです。」

おそるおそる状況を説明する。

「カレンさん、私がお願いしたことを憶えていますか?」

「はい…。」

その返事はあまりに力ない。

「それを憶えているのなら、なぜ鏡像の世界にいるのですか?」

ネクロマンサーも今日ばかりは緩めてくれないようだ。

「本当に申し訳ありませんでした…。」

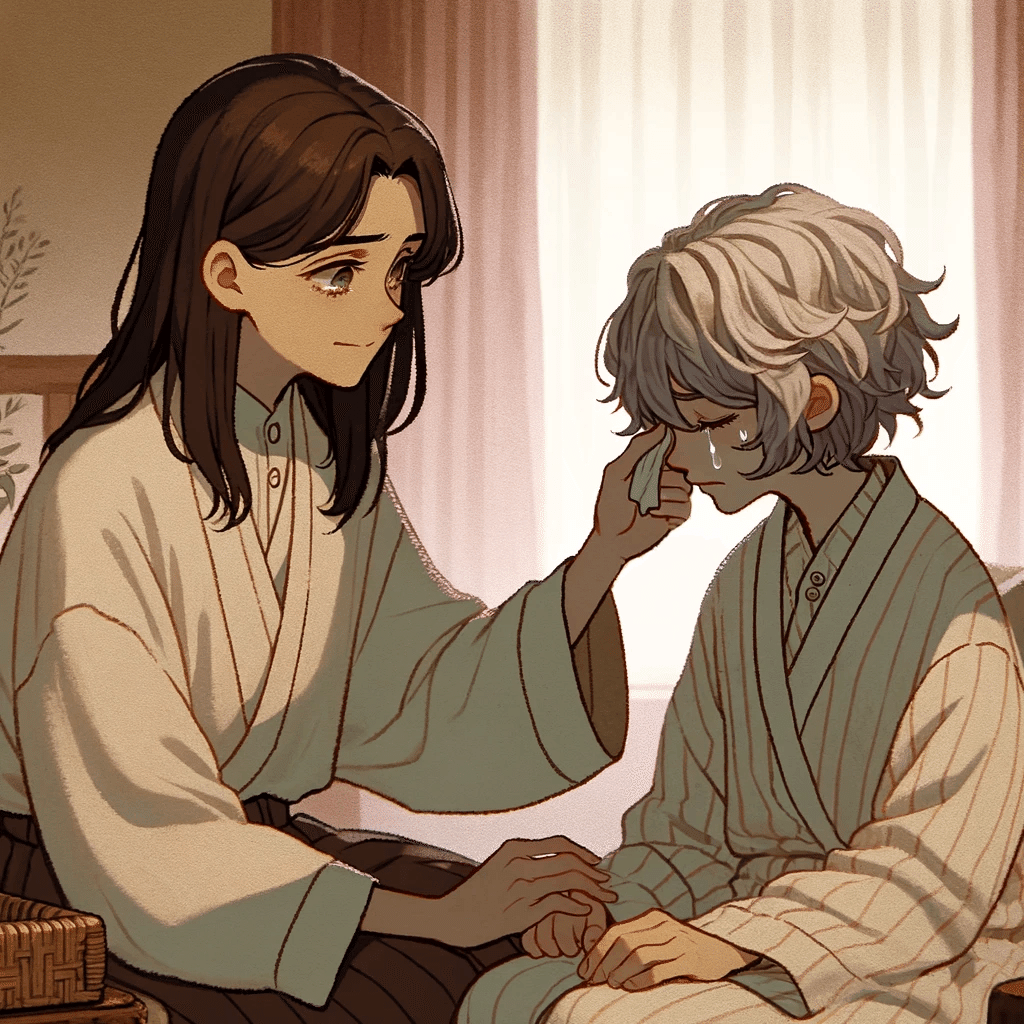

その瞳には涙が浮かび、声も震えている。

「とにかく、あなた方が無事であったこと、なによりマークさんを救出できたのは幸いでした。叱責はまたの機会にします。ひとまず、収集した資料と情報をすべて持って表5階の詰め所まで戻って来てください。いいですね。」

とうとう彼女は最後まで態度を和らげてくれることはなかった。自分に信頼を置いてくれていたネクロマンサーを裏切ったことにカレンは強く打ちひしがれている。彼女の脳裏には、召喚術式を教えてくれた時の優しい彼女の笑みが繰り返し繰り返し反芻していた。その瞳は涙でいっぱいだった。無理やりにカレンを鏡像の世界に引きずり込んだリアンもまた、いたたまれない思いでカレンの泣き顔を見守っている。

「行きましょう。先生方がお待ちです。」

ローブの裾で涙をぬぐい、どうにか居住まいをただして、カレンは言った。リアンはただ頷いて答えるしかできないでいた。

5階の詰め所では、ネクロマンサーとソーサラーが二人の帰還を待っていた。

「お疲れ様。大変だったみたいね。」

明るい声でねぎらいの言葉をかけてくれるソーサラーと対照的に、ネクロマンサーは二人の姿を一瞥するだけで声をかけてくれなかった。カレンの小さな胸を大きな心痛が覆っている。

「先生…。収集してきた資料と情報です。お納めください。」

おそるおそる語り掛けてみたが、ネクロマンサーは後ろを向いたままだった。それをあまりに不憫に思ったのであろう、ソーサラーはカレンの傍に駆け寄ると、まずは『魔法の箱』を受け取って、そっとネクロマンサーの方に押しやりながら、それとは反対の手をやさしくカレンの頭において撫でてやった。その耳もとでそっとささやく。

「ああ見えて、あの子怒るとこわいのよ。でもそれはあなたたちへの心配と愛情の裏返しでもあるから、あんまり気にしないで今日はもうおやすみなさい。私からもとりなしておいてあげるから。」

そう言って、美しい黄金色の瞳の片方を閉じて見せた。カレンは泣き出しそうになるのを必死にこらえながら、二人の先生たちにあらためて深々と頭を下げて、詰め所を後にした。どうやら夜勤の残りはネクロマンサーとソーサラーが代わりに引き受けてくれるらしかった。

激しい疲れと心痛に苛まれながら、リアンとカレンは自室に戻るとベッドに腰かけた。リアンが申し訳なさそうにカレンの顔をちらちらと見ているが、彼女もまた、カレンにどう謝罪し、どう言葉をかけてよいかわからないでいるようだ。

とうとうイノシシは3匹になった。残り1匹は今別任務にあたっているのだそうだ。ネクロマンサーの信頼を取り戻すことができるだろうか、その心配は全身に振戦を催すほどの大きな不安をカレンに与えていたが、激しく消費した魔力と、身体的な疲れが、幸いにもその心痛を長らえることから彼女を解放してくれた。その精神は静かに、秋の丑三つ時の静寂の中に飲み込まれていく。その横のベッドで、リアンは自責の念にかられて嗚咽して泣いていたが、その涙の乾かぬうちに静かに眠りに落ちて行った。

秋の夜は長い。夜明けまでは今少し時間が残されていた。ゆっくりゆっくりと時間が進んで行く。

* * *

静かに夜が明けていく。東から顔をのぞかせる秋の陽は周囲の雲を薄桃色に美しく彩り、病院の窓の外にはそれは見事な彩雲の海が広がっていた。それは、失意と自責の暗雲によって閉ざされたカレンの内心を皮肉るかのような壮麗さであった。

時刻はもう少しで7時に届こうかという頃合いだった。今日は準夜勤が割り当てられているので、夕方までは自由に時間を使える。ネクロマンサーに改めて謝罪する機会もあるかもしれない。そんな淡い期待によってか細い心をどうにか保ちながら、彼女はシャワーを浴びた。あたたかいお湯が昨夜の疲れを洗い流してくれる。「ひっぱたいてでも止めろ!」かつてウィザードにそう言われたことを思い出していた。あのとき、もう少し思料と強い意志があれば…。思っても取り返せない苦悶に苛まれながら、シャワー室を出て着替えを済ませる。勤務までは間があるので、アカデミーの制服を着てその上にローブを羽織った。様々な感情を巡らせながら窓の外を眺めていると、リアンが起き出してきた。その顔を見ると、寝しなに相当泣いたのだろう、目ははれ、頬には涙の跡がくっきりと刻まれている。

「カレン、あの、本当にごめんなさい。」

絞り出すような声で謝るリアン。しかしそのあまりにも崩れたくしゃくしゃの顔に思わずカレンに笑みがこぼれた。

「大丈夫よ。あなただけが悪いのではないわ。それにあの時、急を要したのは事実ですもの。確かに順番は間違えたけれど、私たちは正しくないことをしたわけではないわ。それはだけは確信しておきましょう。」

そう言って、カレンはリアンの涙の後を手拭いでぬぐってやろうとした。

しかしそれは文字通りにすっかりその顔に刻まれていて、撫でたくらいでどうなるものでもなかった。

「あなたもシャワーを浴びていらっしゃい。」

その声に、リアンはこくこくと頷いてから、シャワー室の中に消えていった。

その背中を見送りながら、ふうと大きなため息をついて、カレンは再び窓の外を見やった。秋の朝の陽は実に美しく、空は時間とともに少しずつ彩雲の色彩から、朝の明るさへとその模様を移していった。今日もまた新しい一日が始まる。といっても、段取りこそ決まってはいないが、どこかのタイミングで、アカデミー関係者は全員撤収になることが見込まれていた。とりあえず今は成り行きに任せよう、カレンはそんなふうに考えを巡らせていた。

そうこうしているうちにリアンがシャワー室から出てきる。彼女もまたアカデミーの制服に着替え、自分のローブをまとった。時計は7時30分を少し回ったところ、もうすぐ朝食の時間になる。そんなことを思っていた時だった。

* * *

思いがけない全館放送が二人の耳に飛び込んできた。

「アカデミーからおいでのリアンさん、カレンさん、マーク・ヘンドリクソンさんの御家族の方、至急事務室までお越しください。繰り返します…。」

同じ内容が、2度病院全館を駆け巡った。何事だろう?とにかく二人は2階にある事務室へと急いだ。様子を伺うと、内部は騒然としている。カレンは開かれたままになっているドアをノックしてから、近くにいた事務員に声をかけた。

「アカデミーから派遣されているカレンとリアンです。お呼びにより参りました。」

それを聞いて事務員が言った。

「おはようございます。実は今大変なことになっていまして。とにかくお入りいただき、事務室の奥へとお進みください。みなさん既にお待ちです。」

みなさん?そこにネクロマンサーとソーサラーそしてアイラとユイアが含まれているのには違いないだろうが、しかし、それらの面々を事務室に呼び出して、皆さんと称するのはどうにも違和感がある。事務室の入り口から続く狭い通路の先を曲がって、その先に広がる事務室全体が視界に入るや、二人は息を飲んだ。

なんと、ウィザードが10名ばかりからなるアカデミー治安維持部隊の分隊を率いて乗り込んで来ていたのだ!治安維持部隊のエージェントとして、シーファもそこに加わっている。彼女は普段見慣れない専用の制服を身に着けていた。

ウィザードは今、事務長のリック・マーティン氏と相対して問答を繰り広げていた。ネクロマンサーたちは少し離れた場所で1列に並んでいる。事務員が、そこに行って彼女たちと一緒に並ぶようにと促した。カレンとリアンは恐る恐る分隊の背後を回ってその列に加わる。

「アカデミー魔法学部教授会の特命を受けて査察に伺いました。当病院において許しがたい人体実験が行われているという告発があり、既に我々はそれを証するに足る十分な証拠を押収しています。これがアカデミー特別裁判所の発した令状です。速やかに我々の指示に従い、査察にご協力ください。」

その言葉を受けて、リック事務長は当惑し、手にした手拭いでしきりに額の汗をぬぐっている。

その背後で、職員が魔術式電算装置を操作しようとしてた。

「魔術式電算装置、および書類には一切触れないでください!これは略式の命令です!」

シーファが聞いたこともない威厳のある声を発した。その職員はおずおずと手を止める。何とも物々しい雰囲気だ。

「なんとも困りました。しかしですね。ここは厚生労働省管轄の一般の総合市民病院であるわけですから、令状をお持ちいただくなら通常裁判所の発したものでないと何とも応じかねます。」

事務長もおいそれと従うつもりはないようだ。

「我々が既に押収した情報と証拠は、当病院で繰り広げられていた著しい反倫理的悪事が、魔術ないし魔法を介して行われていたことを如実に明らかにしています。後ほど実際にもお目にかけますが、この病院には魔法的に拡張された秘密の空間が存在しています。その一時だけをもってしても、魔法秩序を司るアカデミーの管轄に属すると言えます。恐れ入りますが、我々の査察に直ちにご協力ください。」

「しかし…、しかしですな。この令状を拝見するにこれは魔法学部の教授会の申請によってアカデミー特別裁判所が発したもののようです。ですが、令状が有効であるためにはアカデミー最高評議会の承認がなければならないはずでしょう?それを確認できない以上は、ご協力は致しかねるのです。」

事務長も簡単には引き下がらない。

「繰り返しになりますが、我々アカデミーはこの大事に関する決定的な証拠の押収を終えています。最高評議会には既に当該証拠を添えて追認の申請を行っており、事後承認がされることは確実の見通しです。また、本件査察をアカデミーが実施することについては、当病院を直接管轄する政府厚生労働省との折衝を経て、行政の了解を得ています。ですから、我々には本件査察の実施に関する適法かつ正当な権原があります。従って、これ以上の弁明及び釈明は、以後抵抗と見做します。場合によっては制圧も辞しません。」

ウィザードがそう言うと、彼女に付き従う治安部隊のメンバーが対決的姿勢を明らかにした。これには事務長もとうとう観念したようで、

「わかりました。我々に抵抗の意思はありません。査察に協力いたします。ただ、ここは病院です。生命を預かる救命施設ですから、外来及び病棟における診療業務は、査察に影響しない程度と範囲において継続させていただきます。それはご了解いただけますか?」

「もちろんです。それについては異論ありません。ただし、事務室において魔術的電算処理を行うことは、査察中は認めることはできません。ご面倒でもカルテの処理、会計処理等は全て手作業で行ってください。」

ウィザードは全く譲らない。

「そんな殺生な…。」

上目遣いに視線を送るが、彼女の表情が揺らぐことはない。

「分かりました。仰せの通りご協力いたします。」

「感謝いたします。」

* * *

「あらまぁ、ずいぶんかっこつけちゃって。」

ユイアがウィザードに聞こえるようにわざとこぼす。

もったいぶった咳払いをしてから、

「恐れ入ります。証人およびご協力者の方々も今はご静粛に願います。」

ウィザードはそう言い放った。

しかし、さすがなのはユイアだ。

「『ご静粛に願います』だって!そんな言葉どこで覚えたのかしら。」

そう言ってくすくすと笑っている。隣にいる、ウィザードを昔からよく知るソーサラーもまた、耐えられないといった表情で必死に笑いをこらえていた。

茜色の美しい瞳が無言のまま横目で二人をにらみつける。その視線に向けてユイアは小さく舌を出して答えた。ウィザードは苦虫をかみつぶしたような顔をしながら、

「それでは、ただいまから令状に基づいて査察を開始します!」

威厳をたたえる声でそう宣言した。

アカデミー治安部隊の人員が、各々作業を開始する。書類の写しを取り、帳簿を確認し、魔術式電算装置の内容も全て複写していった。さすがはアカデミーきってのエリート集団である。仕事の手際は見事で、事務室内の書類という書類、資料という資料が片っ端から記録に収める形で押収されていった。その様子をウィザードは油断なく、隙なく慎重に見守っている。

その整然とした査察の進行の舞台にあって、リック事務長だけがただどうすることもできないままに右往左往していた。

中には、ささやかな抵抗を試みる者もいないではなかったが、よく訓練された分隊員に手もなく制圧されていた。何らか見られたくない魔術記録等でもあるのだろう、なんともバツの悪そうな顔をしながらうなだれている。

「査察官、事務所内の処理は完了いたしました!」

シーファの先輩にあたるのであろう、おそらく高等部に属すると思われる分隊のリーダーがウィザードに報告した。

「ご苦労様でした。皆様のご協力にも感謝します。これから引き続いて、重大かつ決定的な証拠である、隠された魔法拡張空間の査察に入ります。証人・協力者の皆様、それから病院側の責任者としてリック事務長、および事務長が指定するもう一人に同行していただきます。人選は事務長にお任せます。」

おそらく、証拠を見せつけた時、病院側の目撃者が一人だけでは、上手く言い逃れられる恐れがあると考えたのであろう。それで、もう一人連れて行くことにしたわけだ。リック事務長は素直に事務次長の女性を同行させることに決め、その旨をウィザードに告げた。

「結構です。事前に申し上げておきますが、これから侵入する拡張魔法空間は極めて危険な場所です。護衛はアカデミー治安部隊が責任をもって行いますが、各自十分に注意してください。軽率な行動はくれぐれも慎むように。それでは、参りましょう。」

危険があると聞いて、巻き込まれる格好となった事務次長の女性の顔が一気に不安に曇る。しかし、そんなことはよそにして、ウィザードたちは分隊その他の同行者を引き連れて歩み始めた。ちょうど、ウィザードがユイアの横を通り過ぎた時、

「あなたがあんなふうに話すの初めて見たわ。素敵じゃない?」

とそっと耳打ちした。その隣ではソーサラーがいよいよ我慢の限界に達している。漏れ出そうになる声を必死に抑えながら、肩を小刻みに上下させていた。

「お静かに。ご同行ください。」

ウィザードはそうとしか言わなかったが、彼女がトサカに来ているのは、子どもの頃から一緒に大切な時間を過ごしてきたユイアとソーサラーには手に取るように分かった。あとで、お酒くらいはごちそうしないと機嫌が収まらないかもしれない。二人のそんないたずらに、ネクロマンサーだけはやれやれという顔をしていた。皆、ウィザードの後について進んで行く。

秋の陽はまもなく正午に差し掛かろうとしていた。秋晴れの空は実に高く、病院の外では涼しくすがすがしい風が吹き抜けている。廊下に出た時、開いた窓から入り込んでくるそれは、ウィザードが身にまとう威厳あるローブの裾を優雅にゆすっていた。

ついに白日のもとに晒される陰謀。隠された鏡像の空間を実際に目にしたとき、病院関係者はどのような驚きを見せるのか?今、関係者たちに真実が伝えられようとしていた。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第2集その8『光明と転換』完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?