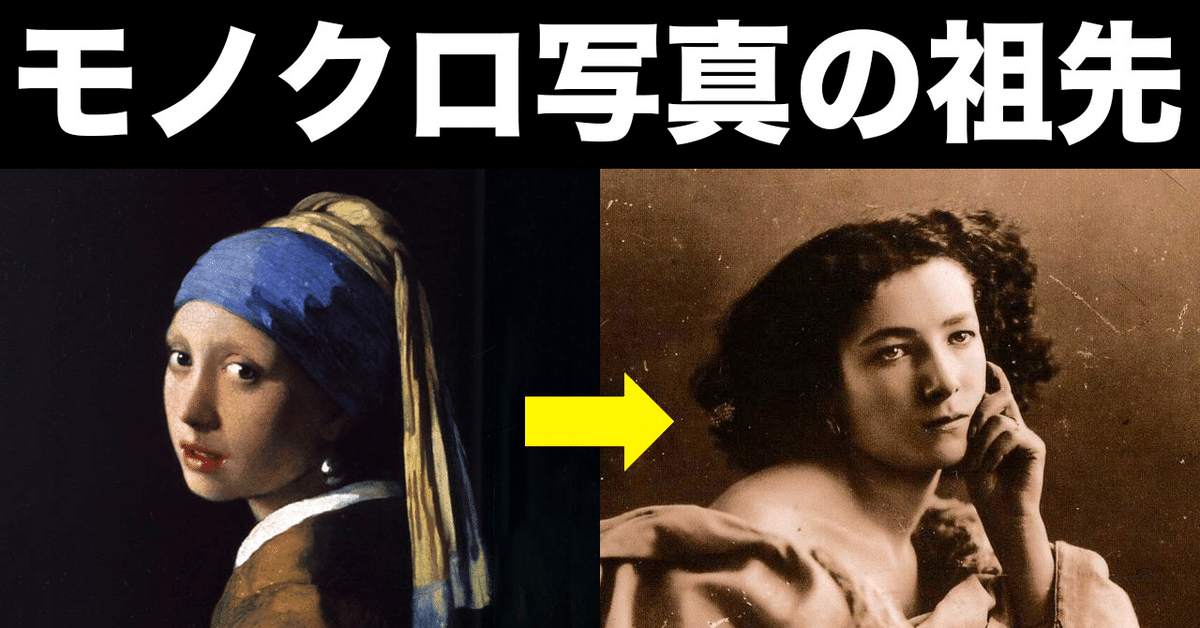

モノクロ写真はヨーロッパ古典絵画の末裔

「写真史と美術史を分けない方が写真がわかる」というテーマの前回からの続きですが、まず高階秀爾『近代絵画史(上)』(中公新書) を再び同じく取り上げます。

この本を読んで、記事のタイトルにあるように「カラー写真は印象派絵画の末裔で、モノクロ写真は古典絵画の末裔」ということが分かったのです。

いや「分かった」と言っても、実は高階秀爾先生がこの本で直接そう述べているのではありません。

しかし本に書かれていた内容からいろいろ考えを巡らせながら、そのように言えることを「発見」したのです。

ですから今回は、その事について述べてみようと思います。

(上記動画を元に記事を書きました。同じ内容のようでけっこうなアレンジを加えております。書籍化も視野に入れてますので、応援よろしくお願いします!

さて、「カラー写真が印象派の末裔」というのは何となく分かるとしても、「モノクロ写真が古典絵画の末裔」というのは、ピンと来ない人が大半だろうと思います。

この場合の古典絵画とは、ルネサンス期に始まるヨーロッパの伝統的な写実絵画なのですが、当然のことながらカラーで描かれているのです。

しかしこれについて、『近代絵画史(上)』の中で、なかなか興味深いことが述べられているのです。

まずざっくりと前回とおさらいをすると、写真史と美術史にとって最も重要なことは、「写真が発明される以前にカメラが存在していた」ことです。

そしてルネサンス以降のヨーロッパ画家たちはカメラ(カメラ・オブスキュラ)を使って「手描き写真」とも言える古典絵画を描いていたのです。

そして産業革命の時代になり、カメラ・オブスキュラの像を化学的に定着させる「写真術」が発明され、それとともに「古典絵画の伝統に縛られない絵画の可能性」を目指した「印象派」の画家たちが現れます。

そのように考えると、写真史と美術史とを別物として分けない方が、「写真とは何か?」が立体的に捉えられて、より分かりやすくなるのです。

*****

さて、印象派の画家たちが新しい可能性として追求した要素の一つに「色」があります。

そしてその「色」が、古典絵画における「色」とは本質的に違うということが、『近代絵画史(上)』で、述べられています。

これによると、古典絵画の色彩の特徴は、まず第一に「固有色の重視」です。

固有色とは例えば人の顔には「肌色」という固有色があり、それに陰影を付けながら絵画としての立体造形をするのが古典絵画の基本です。

ところが印象派の絵画というのはモネでもルノワールでもそうですが固有色という概念を捨ててしまったのです。

その当時はもう近代で科学の時代ですから、光というのはプリズムによって七色に分解できることが知られていました。

このことから印象派の画家たちは、絵の具の色を混ぜないで、鮮やかな生の色をキャンバス上に置いていく、という非伝統的な描き方がをしたのです。

とはいえ正確な科学理論によってではなく、主観に基づいて感覚的に描いており、それもまた印象派に特有の作風となったのです。

一方で現在のカラー印刷は、正確で合理的な科学理論に基づいていて、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの四色の網点によって様々な色彩が表現されているのです。

これはカラーフィルムやインクジェットプリントの基本原理と同じです。

また反射光である印刷に対し、透過光であるテレビやパソコンなどのモニターは、レッド・グリーン・ブルーの三色であらゆる色を表示しています。

カラー印刷もカラーモニターも、原色の点をさまざまな割合で配置し、それらが見る人の脳内で混色され、あらゆる色彩が表現されるという原理で出来ています。

そしてこの理論は、古典絵画の「固有色」という概念を否定し、「原色に分解可能な光そのもの」に注目した印象派絵画に源流があるのです。

ですからその意味で「カラー写真は印象派の末裔」だと言えるのです。

さて、あらためて印象派の絵画と、それまでの古典絵画とを比較してみます。

まず、ルノワールの『陽光の中の裸婦』という作品ですが、これは第ニ回印象派展に出品されました。

今のわれわれが見ると普通にきれいな絵のように思えますが、当時の観客からは大変な不評で、あるジャーナリストは「紫の混じった肌色が腐乱死体のようだ」などと書き立てたのです。

確かにこの絵は皮膚の肌色にちょっと紫色が散らしてあり、これこそが印象派的な光の色、影の色であり、現代人の感覚にとっても美しいと思えるのです。

しかし当時の人々には「固有色」という概念が強くあったのです。

そのような古典絵画のあり方が「疑うこのとできない常識」だったので、かなりの反感を買ったのです。

一方で古典絵画はどのように描かれていたのかというと、その例としてニコラ・プッサンというバロック時代のフランス画家の作品をご覧いただきます。

こうして見ると結構カラフルな絵に思えますが、しかし青い布にしても、黄色い布にしても、その固有色に影が付けられていて、そのような描き方が忠実に守られていることが分かるのです。

はじめにも掲載したフェルメールの絵も同様で、固有色に陰影を付けた描き方がされています。

と、ここまでは『近代絵画史(上)』に書かれていたことなのですが、そこで私はハタと気付いたのです。

つまりヨーロッパの伝統的な写実絵画は基本的に「手描き写真」なのですが、それは同時に「色付きのモノクロ写真」だったのです。

古典絵画は固有色に陰影を付ける描法で、そこから色を取り除くと「モノクロ写真」になるのです。

実際、発明されたばかりの写真術はモノクロしか撮れませんでした。

それどころが写真は発明されてから約100年もの間、モノクロ写真のままでした。

そしてカラー写真が登場してからも、モノクロ写真は「固有の表現方法」として撮られ続けているのです。

写真はモノクロの時代から「光と影の芸術」と言われますが、それは古典絵画の「固有色に陰影を付ける描き方」の伝統を引き継いでいると言えます。

モノクロ写真は一方で現代アートでありながら、もう一方では古典絵画のある部分のエッセンスを引き継いでおり、それが表現の広がりと奥深さになっているのです。

そして実はもう一つ、発明されたばかりの写真術が古典絵画から引き継いだ要素があって、それが細密描写です。

細密描写は写実を旨とする古典絵画の特徴で、そこに画家たちは腕を振っていたのですが、なにぶん手作業なので膨大な時間がかかっていたのです。

ところがダゲレオタイプは露光数十数分かかるとは言え、その間に正確な細密描写が完成してしまうのです。

実際、ダゲレオタイプはその細密描写の見事さでも人々を驚かせ魅了したのでした。

ダゲレオタイプやその改良版の湿板写真など、19世紀写真の実物は東京都写真美術館でたびたび展示されているのを私は観ていますが、最新のデジカメにも引けを取らないくらいの高画質で、感心してしまいます。

写真というのは発明当初から手描きを超える超高画質を実現して、しかもそれを短時間に自動的に描いてしまう、その点が「現代アート」としての新しい可能性だったのです。

その後、写真はこの超高画質をさらに簡単で気軽に安く実現できるか?という方向へと進化してゆきます。

さらに写真がモノクロからカラーへと変わる際に、4色分解の理論を採り入れ、印象派の歴史とも合流するのです。

そして、それが現在のスマホが普及した時代になって、インスタ映えに代表される過度に鮮やかで見映えのある写真の風潮と、結び付いているように思うのです。

以上、今回は「カラー写真は印象派の末裔で、モノクロ写真は古典絵画の末裔」という話を述べましたが、そのように写真というものを絵画史の延長上で捉えると、写真を撮るわれわれが絵画の歴史から学ぶことは実に多いのではないかと思うのです。

次回はレオナルド・ダ・ヴィンチを取り上げながら、そのようなことについて考えてみたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?