レイチェル・マイリック『外的脅威は団結させるか、分裂させるか?』アメリカの外交政策における安全保障上の危機、ライバル、二極化〜アメリカの外交政策

要旨

現代アメリカの外交政策が分極化していることの説明として、外的脅威が存在しないことがよく言われる。私は、脅威が分極化を抑制するメカニズムとして、政策立案者から超党派的な反応を引き出す敵国に関する情報を明らかにすること(情報メカニズム)と、党派的アイデンティティに比して国家的アイデンティティの重要性を高めること(アイデンティティメカニズム)の2点を挙げている。研究1では、情報メカニズムを評価するために、議会演説のテキスト分析を行い、安全保障上の脅威が敵対国に対する態度における党派性を低下させるかどうかを検討した。研究2は、アイデンティティのメカニズムを評価するために、世論調査を用いて、脅威が国民の感情的な偏向を減らすかどうかを評価するものである。研究3では、中国からの安全保障上の脅威を高める調査実験を行った。外的脅威仮説の説明能力は米国の外交政策の偏向や米国民の感情的偏向を説明する能力が低いことが分かった。その代わり、外的脅威に対する反応は、それが導入された国内の政治環境を反映している。この発見は、新たな外的脅威が本質的に党派的結束を生み出すという予測に疑問を投げかけるものである。

1990年代初頭以降、米国の外交政策に党派性が強まっている背景には、ソ連という共通の外部脅威が崩壊し、冷戦時代に外交問題で超党派性を育てたという説明が有力である。「外部脅威仮説」は、外国の敵からの安全保障上の脅威が政治家や国民の間の分極化を抑制すると仮定している。この仮説は、現在の分極化した時代において、学者や大衆の間で再び注目されるようになった。例えば、ウォルトは、米国と欧州の政治的機能不全の一因は良性の国際的脅威環境にあると主張している。ブルックスは、中国の台頭による安全保障上の脅威は、「危険な外敵に直面していると理解すれば、アメリカ人は団結するだろう」から、国家の結束にとって好ましいと主張している。

外的脅威仮説は直感的には魅力的かもしれないが、同時に厄介なものでもある。この仮説に賛同する指導者は、国民を団結させるために安全保障上の危機を増幅させたり、作り出すべきだと考えるかもしれない。しかし、現実には、米国において外的脅威が外交政策をめぐる党派的収束を促すかどうかについて、体系的な証拠はほとんどない。このような議論が蔓延している理由の一つは、この議論を覆すことが困難であることである。安全保障研究の文献では、主に歴史的な時代における米国の脅威環境の変化を追跡することによってこの仮説を評価している。しかし、このアプローチは満足のいくものではない。議会の外交政策選好の分析によれば、1990年代から2000年代にかけて外交政策をめぐる二極化が進み、このパターンは外部脅威仮説と一致している4。しかし、この時期は、南部諸州の共和党への再編成や議会の制度改革による党の結束など、国内政治における大きな変化と一致している5。外部脅威仮説のより強固な検証は、民主党と共和党が冷戦時代よりも現在の方が分極化しているという事実以外に、検証可能な他の仮説から始める必要がある。

本論文では、まず外的脅威仮説を理解するための概念的枠組みを示し、それを評価するための新たな証拠を紹介する。外的脅威が米国の分極化に与える影響に関する物語が、外国の敵対者に対する政治的態度の収束、および社会的結束の高まりという2つの従属変数のうち1つを説明することを論じる。これらの変数は、党派的偏向の2つの概念に対応する。第一は、嗜好または争点ベースの偏向であり、単一の争点領域または争点群全体における共和党と民主党の嗜好の乖離を指している。もうひとつは、社会的・アイデンティティに基づく偏向で、これは一般に感情的偏向と呼ばれ、自党に有利で他党に不利になる傾向が強まることを意味する。

これらの従属変数を用いて、外的脅威が党派的偏向を減少させるメカニズムについて説明する。情報メカニズムでは、外国勢力による脅威的な行動は、外交問題の重要性を信頼できる形で示すことで情報を明らかにする。国家安全保障に関する情報は非対称に開示されるため、政策立案者は党派的な相違を捨てて行政府に委ね、外交政策に対する偏向が緩和される。アイデンティティーのメカニズムにより、安全保障上の脅威は党派的アイデンティティーよりも国民的アイデンティティーを重視させ、感情的な偏向を減少させる。私はこれらのメカニズムを3つの研究で検証した。これらの研究では、危機によって引き起こされる差し迫った脅威と、敵対する外国勢力からの一般的な脅威という2種類の安全保障上の脅威を考察している。

最初の研究では、国際危機行動プロジェクトによって特定された危機的な出来事に対して、安全保障上の危機を引き起こした国に対する議員の態度が党派に沿って収束していくかどうかを検討する。米国議会記録から、米国に危機をもたらした国に関する記述をすべて抽出する。そして、コンピュータによるテキスト分析で、各敵国に関する演説の相対的な党派性を測定する。歴史的には、米国がその国と危機的状況に陥ったとき、敵対国に関するレトリックはあまり偏向していなかったという証拠がいくつかある。しかし、このパターンはもはや成立せず、現代の多くの危機はより大きな分極化と関連している。危機に対する議員の相対的な党派性は、事前の党派性のレベルと相関しているので、私の発見は、外国の脅威に対する対応は、それが導入された国内の政治環境を反映していることを示唆している。

第二の研究は、大統領支持率の平均的な党派差を感情的偏向の代理として用い、アイデンティティのメカニズムを検証するものである。この研究では、Gallup Newsによる大統領支持率のデータをもとに、米国における安全保障上の危機に対する国民の反応を検証している。また、エリート層の偏向や選挙などの政治的イベントへの接近は、危機的イベントよりも大統領支持率の党派間格差の変動をはるかに大きく説明することを実証している。これらの結果は、アメリカ国民の感情的な偏向のパターンが、外国の脅威とあまり関係がないことを示唆している。

危機が国内の分極化を抑制するという証拠はほとんど得られなかったが、3番目の研究では、ライバル国からの脅威の高まりという、より一般的な感覚が与える影響について分析した。アメリカの成人2,500人を対象にした調査実験では、回答者はアメリカが中国から受ける安全保障上の脅威に関する情報レポートを読んだ。私は、報告書の特徴をランダムに変化させ、それが中国に対する態度や党派的アイデンティティに与える影響を評価した。中国の脅威を強調しても、感情的な偏向は減らない。情報メカニズムについては、様々な証拠がある。超党派の専門家による外国の脅威に関する情報は、潜在的な敵対者に対する態度を収束させる。しかし、同じ情報が党派的なエリートの手引きによって提供された場合、態度はさらに分極化する。この結果は、新たな脅威がすでに存在し、その脅威を回避するために必要な情報を提供することが重要であることを示している。分極化した文脈に新たな脅威を持ち込むと、より大きな分断を生む可能性があることが示された。

これらの研究は、国際システムが国内の分極化を形成するという国際関係学者の主張を解き明かすための新しい枠組みを提供するものである。各研究には重要な限界があるが、これらを総合すると、米国の脅威環境が外交政策における二極化のパターンや感情的二極化のいずれをも説明する能力は限定的であることが明らかになった。その結果、国内政治の分極化が外交に波及したという考え方の方がより整合的であることが分かった。私は、外国の敵からの脅威が自動的に党派的結束を生み出すとは考えにくく、アメリカの政治家が脅威を増幅させようとする試みは逆効果になる可能性があると主張する。

アメリカの外交政策における二極化の不可解な性質

“政治は水際で止まる”というアーサー・バンデンバーグ上院議員の有名な格言があるように、米国の外交政策における党派性の高まりを示す証拠は、国際関係学者にとって不可解なものである。外交政策における両極化が、アメリカの外交における自由主義的国際主義的志向を損なったかどうかについては、依然として議論がある。

しかし、冷戦以降、特に2003年のイラク戦争以降、外交政策の議論が党派的になってきたことは一般に受け入れられている。こうした動きは外交問題にとって厄介な結果をもたらす。両極化が進むと、国際条約の締結や軍事力の行使に対して超党派の支持を得ることが難しくなる。

また、分極化によって、民主主義国は外国の干渉を受けやすくなり、海外に力を行使することが難しくなる。

外交政策は国内政策ほどには偏向していないが、外交問題における二極化の進行は国民の意識に反映されている。政治的エリートからの情報提供の結果、多くの外交問題に対する世論は、国家安全保障に関連する問題を含め、党派を越えて乖離している。例えば、共和党と民主党では、核兵器、また、多くの外国の敵対勢力に対する考え方も異なり、何が国家の安全保障を脅かすかについての考え方も異なっている。

国内政治の分極化に敏感な米国政治学者にとっては、外交政策が党派の対立に吸収されつつあることは、何ら不思議なことではなさそうである。しかし、国際関係学の研究者にとっては、こうした動きは驚くべきことである。外交政策、特に安全保障政策において、党派政治は最小限の役割しか果たすべきでないというのが、2つの文献の結論である。その一つは、外交問題には情報の非対称性があるため、国内問題に比べて極論に陥りにくいとするものである。

また、危機の際には、情報の非対称性が野党からの批判を抑圧し、国家安全保障の偏向を抑制する。外交政策を成功させるためには、短期的な政治的利益を捨て、長期的なコミットメントを優先させることが必要である。また、政権交代が不可避であることを踏まえ、学者たちは、定期的な選挙によって、両党が穏健な外交政策を約束し、実施する「党派的休戦」を誘発すると主張している。

米国の外交政策決定について我々が理論的にも実践的にも知っていることは、共和党と民主党の間の外交政策における嗜好の相違は最小であると学者たちが予想していることである。しかし、過去数十年間、このようなことは起こっていない。この謎を説明するために、一部の国際関係学者は、米国の脅威環境の変化が党派の分極化とそれに伴う社会の分断を促進させたと主張している。

外的脅威仮説とその意味するところ

外的脅威が党派の結束を促すという説は、外的脅威と内部の結束に関する広範な文献に根ざしている。

シュタインは、この観察が「アメリカの政党の結束を研究する上でかなり有益である...一歩後退して、国家全体が脅かされたときに党派性が低下するかどうかを尋ねることができる」と述べている。この理論をアメリカの外交政策に適用するには、アメリカの大戦略が「アメリカ国民の精神とエネルギーを見事に集中させた」共通の敵の存在と結びついているという考えを基礎とする。

外部脅威仮説の1つのバリエーションは、政治家を団結させ、国民のナショナル・アイデンティティを高める上で、危機と紛争がもたらす直接的な影響に着目するものである30 。また、国家の安全保障環境が比較的穏やかであった時期、例えば、米墨戦争、第一次世界大戦、冷戦後の数十年が、党派対立の激化と関連していたことを指摘している。このような伝統に基づく研究者は、ソ連の脅威の崩壊が過去30年間に米国政治の分極化を進めたことを説明すると主張している31 。この議論の中には、外部の脅威がないことが現代の分極化の主要な説明であるとするものもある。例えば、Bafumi and Parentは、中国が米国の覇権に挑戦するようになると、国内政治は無極化すると論じている。

批判的に言えば、外部脅威仮説は単なる学問的な議論ではなく、アメリカの外交政策に関する強力な思想であり、今もなお再浮上し続けているのである。ミードは、冷戦の脅威の不在によって生じたアメリカ外交の「分裂症」的性質を嘆いている。ロドリゲスは、オサマ・ビンラディンの脅威が薄れつつあることを嘆き、国内の分極化を抑えるためには新たな「脅威的外敵」が必要であると主張している。サラムは、中国とロシアのどちらがアメリカの「方向付ける敵...つまり、我々の大戦略にイデオロギー的な形を与える」べきかと考えている。外部脅威仮説を反映する言葉は、ロスコップがアメリカの外交政策を「敵依存症が蔓延し、治療されていない」と揶揄するほど、公論において浸透している。

一見したところ、外部脅威仮説とその冷戦後のアメリカ外交への適用は直感的に理解できるように 思われる。しかし、よくよく調べてみると、この仮説の反証は極めて困難であることがわかる。この文献は2つの課題によって複雑になっている。第一に、独立変数である米国の脅威環境は一般に歴史的な期間に関して運用される。分析単位が歴史的期間や時代である場合、国内政治の他の特徴が歴史的期間内外で変化するため、分極化の変化を外部脅威の変化に帰することは困難である。第二に、「脅威」や「分極化」といった概念は文献上一貫して定義されておらず、その結果、外的脅威仮説には多くのバリエーションが存在する。これらの基本的な概念が明らかにされない限り、脅威と分極化を結びつけるメカニズムは不明確なままである。次の2つのセクションでは、このような概念上の課題を取り上げる。

脅威の定義

国際システムが国内政治に及ぼす影響を表す用語である「逆転した第二のイメージ」37 に関する文献と一致し、アメリカの文脈における外部脅威仮説の証拠のほとんどは、暗黙のうちに歴史的期間を分析の単位としている。なぜなら、冷戦の終結はソ連の脅威を取り除く一方で、分極化を促進する国内の変化と重なったからである。例えば、南部諸州は共和党と再編成し、所得格差は着実に拡大し、共和党は右傾化した。また、1990年代には議会の制度が変化し、党の規律が強化され、超党派主義が弱まった。さらに、党派的で断片的なメディア環境の発展、エリート層の偏向を強めるイデオロギーと党派意識の一貫性などが挙げられる。

例えば、バク、チャベス、ライダーは、戦略的対立が国内の結束と紛争に与える影響に着目している。著者らは「意図的に広範な分析レベル」の限界を指摘し、特に脅威と分極化に関する研究が不足していることを強調し、外部脅威の影響をより詳細に研究するよう今後の研究を呼びかけている。最初のアプローチは、脅威を国家の安全保障環境に対する突然のショックとして概念化するものである。このアプローチは、外国の敵対者によって引き起こされた差し迫った安全保障上の危機に対する国内の反応を評価する、国際関係における「旗を振って団結する」文献を反映している。この概念を運用するために、最初の2つの研究では、国際危機行動(ICB)プロジェクトのデータを用いて、過去の安全保障危機を確認する。

概念的には、このアプローチは紛争への参入ではなく、「脅威」を捉えている点で有用である。定義上、危機は高い確率で軍事的な関与を伴うが、すべての危機が軍事行動につながるわけで はない。したがって、危機に関するデータは、脅威を事後的に定義するのではなく、その時々の外交政策決定 者が脅威として認識するものを測定するものである。もう一つの利点は、危機は有限の反応時間を伴うということである。政策決定者や一般市民の反応を観察し、それを危機的な出来事に帰着させることがより容易にできる。第二のアプローチは、敵対する外国勢力からの脅威の高まりという、より一般的な感覚による影響 を評価することである。このアプローチは、脅威を共通の敵または長期にわたる戦略的ライバル関係から長期的に出現すると概念化する外部脅威仮説の変種を反映している。中国の脅威の高まりを具体化するために、3番目の研究では、米国の情報機関からの報告を利用して、米国の成人を対象とした調査実験で脅威認識を操作する。

また、危機の際には、情報の非対称性が野党からの批判を抑圧し、国家安全保障の偏向を抑制する。外交政策を成功させるためには、短期的な政治的利益を捨て、長期的なコミットメントを優先させることが必要である。また、政権交代が不可避であることを踏まえ、学者たちは、定期的な選挙によって、両党が穏健な外交政策を約束し、実施する「党派的休戦」を誘発すると主張している。

米国の外交政策決定について我々が理論的にも実践的にも知っていることは、共和党と民主党の間の外交政策における嗜好の相違は最小であると学者たちが予想していることである。しかし、過去数十年間、このようなことは起こっていない。この謎を説明するために、一部の国際関係学者は、米国の脅威環境の変化が党派の分極化とそれに伴う社会の分断を促進させたと主張している。

二極化の定義

外的脅威仮説の反証が困難な第二の理由は、そのメカニズムが不明確であることである。これは、学者たちが脅威と分極化の関連性を説明するために、異なる従属変数を用いていることが一因である。アメリカの政治に関する文献では、分極化を「争点ベース」と「アイデンティティベース」の2つのタイプに区別している。この2つの概念は、外的脅威仮説の異なる変種を生み出す。1つの仮説では、外的脅威は共和党と民主党の政治的嗜好の相違を減少させる。具体的には、脅威は脅威に対する認識を共有し、敵対者に対する態度を収束させることで、選好や争点に基づく偏向を減少させるのである。第二に、外的脅威は政治的亀裂に沿った社会的結束を高める。その際、外的脅威は感情やアイデンティティに基づく二極化を抑制する。つまり、自分の政治的内集団に対する好意と自分の政治的外集団に対する嫌悪感を高めるのである。

表1. 外的脅威仮説のバリエーション

これらの脅威の定義(危機的な出来事、または戦略的ライバルからの安全保障上の懸念の高まり)と分極化の定義(問題に基づくものか、アイデンティティに基づくものか)を組み合わせると、外部脅威仮説の4つのバリエーションが生まれます(表1)。これらの変数を明らかにした上で、次のセクションではこの枠組みを用いて、安全保障上の脅威が国内の分極化を抑制するメカニズムについて概説し、3つの実証研究において検証を行う。

情報のしくみ。意識の収束

外的脅威はどのようにして争点別分極を減少させるのだろうか。一つの理論は、脅威が高まったり長引いたりすると、政治家や国民に情報が伝わり、敵対国に対する態度が収束していくというものである。政治家にとって、敵対国が隣国を侵略したり、核物質を取得したりするなどの脅威的行動は、危機の深刻さや進行中の対立について信頼に足る情報を提供する。政治家は膨大な外交政策ポートフォリオを扱っているため、こうした行動は政策立案者を共通の目標に集中させる。ゲームの賭け金」を高めることで、安全保障上の脅威は、政策立案者に党派的な相違を脇に置いて、差し迫った問題を解決するよう仕向ける。

安全保障上の脅威が分極化を抑制する主な方法は、政治的野党からの批判を抑制することである。国家安全保障上の問題において行政府が大きな情報的優位性を持っていることから、政治的野党は脅威の高まりに対して大統領に「沈黙するか支持する」傾向にある。

国民の間では、外国勢力からの脅威が敵対国に対する態度の収束を引き起こす可能性もある。国民は外交政策について一貫した信念を持っていることが多いが、政治家と国民の間の情報の非対称性は、国内問題に比べて外交問題におけるエリートの手掛かりの影響をより強くする。外的脅威に関する情報が明らかになることで、外交問題に対する国民の関心が高まり、政治家の監視の目が厳しくなり、国益のために行動するよう促される。

まとめると、文献によれば、事態の深刻さを信頼できる形で示すことで、海外での脅威的な行動は政策立案者を共通の目標に集中させ、反対派からの批判を抑制することができる。目前の問題の深刻さとそれに伴う国民の監視の目が、外交政策立案を従来の政治的なものよりも高めているのであろう。したがって、外的脅威仮説の第一の意味は、差し迫った危機であれ、敵対する外国からの長期にわたる脅威であれ、脅威は政治家および国民の敵対者に対する態度を党派的に収束させるということである。情報仮説には2つのバリエーションがある。

H1A:安全保障上の危機による脅威の高まりは、危機を引き起こした国家に対する態度を党派的に収束させる。

H1B:敵対する外国勢力からの脅威の高まりは、敵対する国家に対する態度の党派的収束を引き起こす。

アイデンティティのメカニズム:結束の強化

外的脅威は、社会的結束を高めることによっても、アイデンティティに基づく二極化を抑制することができる。脅威は、党派的アイデンティティと国民的アイデンティティの2つのアイデンティティの相対的な重要性を変化させることによって、超党派性を誘発する。アメリカの政治では、党派性はしばしば社会現象とみなされる。党派的アイデンティティは、所属政党への愛着を反映する。これに対して、ナショナル・アイデンティティは「国家に帰属するという内面的な感覚」を反映するものである。また、ナショナル・アイデンティティは党派的なアイデンティティよりも上位にあると考えられている。あるアメリカ人は民主党員であり、あるアメリカ人は共和党員かもしれないが、すべての人が共通のナショナル・アイデンティティを共有しているのである。

例えば、マシュー・レベンダスキーはアメリカ人のアイデンティティの顕著性を高めると、非党派に対する敵意が減少することを示している。例えば、ハンチントンは、冷戦によって「人々の間のアイデンティティと結束」を生み出していた共通の敵が失われたことを嘆いている。

米国の脅威環境が高まったことで、国民は互いの関係ではなく、外国の敵との関係で自らを定義するようになり、党外に対する反感や感情の分極が減少するはずである。アイデンティティ仮説には2つのバリエーションがある。

H2A:安全保障上の危機による脅威が高まると、社会的結束が強まり、感情的偏向が減少する。

H2B: 対立する外国勢力からの脅威が高まると、社会的結束が強まり、感情的偏向が減少する。

脅威と分極の概念を明確にし、それらを結びつけるメカニズムを概説することで、私は歴史的期間や時代以外の分析単位を使用して外部脅威仮説を検証することができるようになりました。私は、3つの研究戦略を用いて、情報メカニズムとアイデンティティ・メカニズムの証拠を探す。最初の2つの研究は、米国で発生した安全保障上の危機に対して、情報メカニズム(研究1)およびアイデンティティ・メカニズム(研究2)の歴史的証拠を評価する。研究3では、ライバル国からの脅威が高まる中、両メカニズムの論理を、台頭する中国に関する調査実験によって検証している。

研究1:安全保障危機と情報メカニズム

研究1では、安全保障上の危機による脅威の高まりが、敵対国に対する態度を党派的に収束させるという情報仮説(H1A)を検証する。本研究では、議会記録の計算テキスト分析を用いて、敵国が引き起こした危機に対して、共和党と民主党の議員のレトリックが乖離しているのか、あるいは収束しているのかを評価した。分析の結果、脅威の高まりとレトリックの偏向の間には弱い負の相関があり、この効果は20世紀前半の危機への対応によってもたらされたものである。この関係は、安全保障上の危機に対するレトリックの偏向が進むにつれて弱くなる。全体として、危機は党派的な態度の収束と強い関連はないようである。むしろ、危機に対する反応は、危機が発生した国内環境の相対的な偏向を反映している。

研究計画

外的脅威がアメリカの二大政党を団結させるか分裂させるかを評価するためには、外国勢力に対する政党ごとの態度の違いを時系列で測定することが必要である。例えば、1979年12月にソビエトがアフガニスタンに侵攻したとき、この危機に対して共和党と民主党のソビエトに対する態度がどのように収束し、あるいは乖離したかを観察する必要がある。標準的な方法として しかし、特定の敵に関連する投票は頻度が低いため、この文脈で点呼投票を分析することは困難である。例えば、2000年から2015年の間に、米国は北朝鮮との間で4回の核危機に巻き込まれたが、北朝鮮に関連する点呼投票は18回しか行われていない。

外交政策の投票から両極化を推し量ることは、強い両極化が法案の範囲や内容を形成する可能性があるため、誤解を招くこともある。例えば、より具体的な外交政策をとることに関して党派間の意見の相違が強かったため、議員が敵対国の人権侵害を非難する 表明的な決議案を可決することがある。このような表現的な決議が全会一致で採択された場合、この問題をめぐる極論は存在しなかったと誤解される可能性がある。

本研究では、点呼投票に頼らず、スピーチの党派性、特に第43回から第114回までの議会記録を用いた計算論的テキスト分析によって、敵対国に対する態度に関する時系列での争点別分極を推定する。その直感は、もし共和党と民主党の政治家が同時期に同じ国に対して系統的に異なる言葉を使えば、その国との関係にどのようにアプローチするかについて異なる視点を持っている、というものである。

議会記録のフルテキストは、外国の敵対国に対する態度について、より豊富なデータソースを提供してくれる。先に述べた同じ期間(2000年~2015年)に、議員たちは北朝鮮について4,468回の演説を行った。点呼票だけに頼ると、米朝関係に関する議会でのかなりの議論が覆い隠されてしまう。例えば、ある問題があまりに偏向しているために、多数党が法案の提出を妨げたとしても、議会記録では少数党からの反対意見を観察することができるのである。私は安全保障上の脅威という文脈で米国の敵対国との関係を理解することに関心があるので、ICBプロジェクトで定義された、米国が安全保障上の危機を引き起こしたことのある30カ国から始める。

この過程で、1873年から2015年までに30カ国が引き起こした71の危機が特定された(オンライン補足を参照)。また、各危機国に関する演説の相対的な党派性を測定するために、英国議会の討論のテキストを用いて党派性を推定した Peterson and Spirling による教師付き機械学習法を用いる。

その際、スピーチをクリーニングし、国別・議会セッション別に分類し、「国別セッション」を分析単位とした。共和党と民主党の演説が最低でも50回ずつない国別セッションは分析対象から除外した。各セッションにおいて、Peterson and Spirling 法を用いて様々な分類法(機械学習アルゴリズム)を実行し、演説内容から議員の所属政党を最もよく予測する分類法を選択する。

この特殊な方法を偏向の代理人として使用するのは、計算テキスト分析における他の一般的なアプローチよりも構成的妥当性が高いからである。この方法は、党派性を測定する方法のレビューでGoetが説明しているように、「教師なしモデルとは対照的に、教師ありモデルは、ある政党の発言者と別の政党の発言者が類似した語彙を使用する話者を識別しようとし、単語の使用における変動が安定した構成に関連していることを確認する」。言い換えれば、教師あり機械学習方法は、党派性と直接関係しない可能性がある未知の潜在次元ではなく、話者の政党と関連した変動を捕捉する偏光指標であると確信します。

分類器の予測精度は,理論的には0.5から1の範囲にあり,これがpolarizationの代理となる.0.5では、分類器は50%の確率で発言者の党派を予測します(事実上、ランダムな推測)。これは、共和党と民主党のスピーチの間に大きな区別がない、極性が低い環境です。1の場合、分類器は100%の確率で発言者の政党を正しく予測し、極性が最大になる環境を示します。すべての国別セッションで固定語彙を使用した結果、第43回から第114回までの議会セッション(1873年~2017年)の30カ国のデータセットとなった。

2017). それぞれの国-セッションは従属変数として、レトリックの分極化を捉える、最も性能の良い分類器の予測精度の指標を持つ。このアプローチの利点は、敵対国間、議会会期間、あるいはその両方で分極化のレベルを比較することができる点である。

結果

情報仮説(H1A)を検証するために、安全保障上の危機と敵対国に関する演説の党派性との関係を評価した。表 2 のモデルは、分類器の予測精度を、その議会会期中にその国との危機が発生したかどうかの指標に回帰させる。このモデルには、国 固定効果、会期固定効果、またはその両方を同時に含んでいる。

仮説は、危機的な出来事とレトリックの分極化との間に負の関係があることを予期している。表2のいくつかの係数は負であるが、その結果は一貫していない。効果量の大きさは小さく、従属変数の標準偏差で 0.04 から 0.2 の範囲である。危機を引き起こした国を固定し、時間的な共通ショックを考慮しないモデル 1 でのみ、係数が負になり、従来の水準で統計的に有意であった。また、危機後のセッションにおいては、負の関係が消滅している。モデル 5 は、危機後のセッションがより偏向的であることを示唆しているが、この結果はモデル間で矛盾している。

表2.危機と議会レトリックの分極化

この分析には、いくつかの批判が考えられる。一つは、ヌル結果がノイズの多い従属変数の関数である可能性である。しかし、この変数がスピーチの党派性を捉えていると考えるには、説得力のある理由があります。第一に、前述のように、教師あり学習法は話者の政党と明示的に結びつけられている。第二に、よく使われる単語やフレーズを削除するだけでなく、200回以下のスピーチしか登場しない単語も削除しているため、特異なスピーチがノイズとなることがありません。第三に、この方法は、顔面妥当性が高い。この分類法では、リビア(2013-2014)、イラク(2007-2008)、グアテマラ(2013-2014)が最も分極化した国別セッションであると判定された。これらはそれぞれ、2012年のベンガジ米国領事館襲撃事件、2007年1月のイラクでの急増、2014年の中米移民危機に関する党派的な議論を反映している。さらに、共和党と民主党の演説を判別する単語を分析すると、それらが本質的なものであることがわかる。例えば、最も

第114会期(2015-2016年)のイランに関する「共和党」の言葉:エネルギー、10億円。

terrorist、Islamic、ISISなどである。これらの単語は党派的な議論と結びついている。ビリオンは例えば、オバマ政権が2016年1月にイランに送った現金17億米ドルをめぐる論争に言及し、これは1979年のイラン人質事件以降に米国で凍結された資産とその利息である。この動きは、凍結資産を返還したオバマ政権を議会共和党が批判し、激しい党派間争いとなった。

もう一つの批判は、ICBプロジェクトによってコード化された危機は、分極化を減らすには十分なものではないということである。この結果は「脅威の低い」危機によるものではないことを示すために、表3では「脅威の高い」危機を3種類に分類して分析を行った。これらのモデルは、軍事的暴力に発展した危機(モデル 1~3)、ソ連の脅威を伴う危機(モデル 4~6)、ICB プロジェクトによって脅威の重大性が認識されているとコード化された危機のみを用いて分析を再現したものであり、 高い脅威と認識されている(モデル 7-9)。係数は表2のものと同じである。係数の大きさは

その大きさは、従属変数の標準偏差で0.02から0.3の間と小さいままである。この結果から、「脅威が大きい」危機であっても、危機を引き起こした国の周辺におけるレトリックの偏向が大きく減少することとは一貫して関連性がないことがわかる。

もう一つの潜在的な懸念は、データセット中の国別セッションがランダムに欠落しているわけではなく、その出現が事前の分極化のレベルと相関している可能性があることである。しかし、このような選択過程を経ることで、危機に対する党派的収束を観察することが容易になるはずである。演説が少ない(政治的議論に値しない問題であることを示唆している)国別セッションは、政党間の実質的な不一致と関連する可能性は低い。この分析では、危機が発生した国別セッションを、議論があまり行われていない国別セッションと比較するのではなく、ある程度のベースラインの不一致がある国別セッションと比較する。これは外的脅威仮説の検証が容易であり、帰結に対する信頼が高まるはずである。

表3.「脅威の大きい」危機と議会レトリックの二極化

図1. 危機と議会レトリックの分極化の経時変化

もう一つの可能性は、危機とレトリックの分極化の関係が時系列で変化していることである。図1は、国別固定効果を含む、危機と年の交互作用をプロットしたものである。歴史的に見ると、ある国に関するレトリックは、その国に対する危機が起こっている議会で、より偏向していたことがわかる。この関連性は時間の経過とともに失われている。最近になって、危機はレトリックにおける党派的な乖離をわずかに増加させることと関連している。しかし、この交互作用は90%の信頼水準で統計的に有意であり、1940年以前の一握りの危機が原因であるため、慎重に解釈されるべきである。

1940年以降、外国の危機に関するレトリックの偏向は、全体的な傾向の反映である(図2)。

(図2)、冷戦の最初の数十年間は低く、1970年代から上昇した。

冷戦の最初の数十年間は低く、1970年代から上昇する。外国の脅威がないために超党派性が損なわれたというよりも、国内政治によって引き起こされた党派的偏向が外交政策に波及したように思われる。研究1の結果は、国際危機による脅威の高まりと危機国に対するレトリックの党派的収束との間に弱い矛盾した関係を示しており、情報仮説(H1A)を強固に支持するものではない。

図2. 国際危機をめぐるレトリックの二極化

研究2:安全保障危機とアイデンティティのメカニズム

研究2はアイデンティティ仮説(H2A)を検証するものである。この仮説を検証するために の党派間格差の変化にどのような影響を与えるかを調べる。

また、このような危機が、感情的偏向の代理人である大統領の支持率の党派間格差の変化にどのような影響を与えるかを調べる。危機的状況と1953年から2012年まで隔週で実施されたギャラップ社の世論調査を比較すると、確かに安全保障上の危機は大統領の支持率における党派間格差の縮小と関連していることがわかる。しかし、この効果は短期間であり、アイデンティティ仮説の裏付けは弱い。また、「脅威の大きい」危機がより持続的な効果を持つという証拠もある。しかし、全体としては、議会の分極化の度合いや大統領選挙の近さといった国内の政治的変数が、脅威の環境よりも大統領支持率の党派間格差をより多く説明している。

研究デザイン

アイデンティティ仮説(H2A)の検証には、感情的偏向の一貫した、より詳細な代理変数が必要である。感情的偏向は一般に「感情温度計」によって測定される。例えば、American National Election Studies(ANES)は、個人の党内・党外に対する態度を測定するために用いられている。しかし、ANESは、危機的な出来事の影響を切り分けるのに十分な頻度で実施されていない。Gallup News の全国世論調査1,450回分、180万件の観測データを用い、「大統領支持率の党派差」として感情的偏向の指標を構築した。このデータセットの利点は、ギャラップ社が隔週または毎月全国からサンプルを抽出し、危機的な出来事の前、最中、後に直接一貫した観測結果を提供することである。

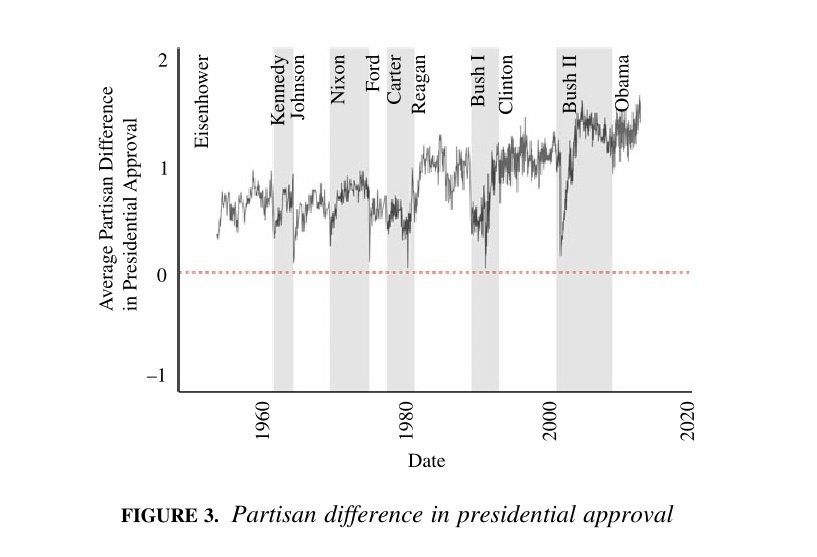

図3. 大統領支持率の党派間差

このアプローチは、紛争への関与が大統領の人気を高めることを説明する「国旗掲揚効果」に関する文献を反映している 。しかし、その文献によく見られる従属変数として大統領支持率を使うのではなく、大統領支持率の党派差を計算する(図3)。まず、各調査における共和党と民主党の支持率(支持、中立、不支持をそれぞれ1、0、-1として平均する)。大統領支持の党派差」は、大統領と同じ党の回答者(「党内」)の平均支持率から、他の党の回答者(「党外」)の平均支持率を引いたものである。本研究の従属変数とANES感情偏向尺度(オンライン補足参照)の間に強い正の相関(r = 0.87)があり、この尺度に対する信頼度が高まっている。

研究 1 と同様、脅威の高まりの時期は、ICB プロジェクトで定義された、米国が経験する安全保障上の危機の時期に発生すると概念化した。

脅威と他のマクロレベル変数との相対的な重要性を比較するために、国内の経済・政治情勢に関するデータを集計した。政治的変数としては、選挙年に調査が行われたかどうかを示す指標、分断政治を示す指標、前会期の議会偏向度の平均値などがある。

結果

表 4 では、分析単位を ギャラップ社の調査(n =1,457)とした。各調査における大統領支持率の平均的な党派差を、危機的な出来事の直前、最中、直後のいずれに実施されたかを示す指標に回帰させる。そして、これらのモデルの説明力を、経済変数(可処分所得の前四半期からの変化、失業率の前月からの変化)、政治変数(分断統治、選挙年、議会の分極)を含むモデルと比較する。すべてのモデルには大統領固定効果、ロバスト標準誤差が含まれているが、他のモデル選択に対してもロバストである(オンライン補足参照)。

この仮説は、危機的な出来事と感情的偏向の間に負の関係があることを示唆するものであり、ここでは大統領支持率の党派差によって代用されている。危機の発生と感情的偏向の間には負の相関があり、危機の発生と感情的偏向の間には正の相関がある。また、「危機の時」の係数は負であり、危機の時に実施された調査は、大統領に対する態度における党派間格差を小さくする。しかし、この関係は短期間である。しかし、この関係は短命に終わり、次の調査(通常、1~2週間後)には、その効果は50%減少し、統計的に有意ではなくなっている。

表4.大統領支持率における危機と党派間格差

さらに表4のモデルから、大統領支持率の平均的な党派間格差は、脅威の環境よりも国内の政治変数でより多く説明できることがわかる。モデル6の係数を標準化すると、議会の偏向が1標準偏差増加すると、大統領支持率の党派間格差が0.75標準偏差増加することがわかる。また、すべてのモデルにおいて、選挙期間中の調査か否かを示す指標の推定係数は、1.5%であった。その係数は、国際的な危機の前後で実施されたかどうかの係数の2倍から4倍の大きさであった。このようなモデル選択に関する統計量は、AICやBICといったモデル選択のための統計量は、国内政治変数を含むモデルで有意に低くなり、よりデータに適合していることを示している。オンライン版では、さらにランダムフォレストを用いて、国内変数が脅威関連変数よりもはるかに優れた予測力を持つことを説明しています。

「脅威の大きい」危機の影響についてはどうであろうか。研究 1 と同様に、表 5 は 3 種類の「高脅威」危機の基準を用いて分析を再現している。軍事暴力に発展した危機(モデル 1 と 2)、ソ連の脅威を伴う危機(モデル 3 と 4)、事前 に深刻な脅威と認識されていた危機(モデル 5 と 6)である。この係数推定値

は、表4と同じような方向と大きさであるが、いくつかの証拠がある。は、「高脅威」危機がより持続的な影響を持つ可能性があることを示すいくつかの証拠がある。これら3つの代替指標のうち、軍事的暴力に発展した危機が、大統領支持率の党派間格差と最も強い負の相関を示した。しかし、危機の変数よりも国内の政治的変数の方がはるかに説明力が強いことは明らかである。

これらの分析に対する批判として、安全保障上の危機が大統領支持の党派間格差に外生的でない可能性があることとは限らない。しかし、安全保障上の危機は、米国の軍事力行使よりも国内の分極化に対して外生的である可能性が高い(オンライン補足を参照)。これは、軍事化された国家間紛争へのアメリカの参戦ではなく、危機に関するデータを用いることの利点の一つであり、しばしば政策立案者による戦略的選択が、国内的配慮によって部分的になされる。この係数は小さく、統計的に有意ではないことから、危機が大統領支持率の党派間格差に多少なりとも外生的であることが確認された。

全体として、研究2はアイデンティティ仮説(H2A)を弱く立証している。すなわち、安全保障上の危機による脅威が高まった時期は、大統領に対する態度の党派間格差が小さくなることを実証している。しかし、ほとんどの場合、この効果は小さく、短期間である。安全保障に関する研究では、国際的な脅威の環境が分極化の主要な要因であるという議論が一般的であるが、これらの分析では、安全保障上の脅威の説明力を他の国内変数と直接比較していないことが多い。本研究2は、こうした主張が米国民の感情的偏向に適用された場合、説明力に限界が生じる可能性があることを明らかにした。エリート層の偏向や選挙のような政治化する事象は、危機的事象に対する反応よりも、大統領支持率の党派間格差の変動をはるかに多く説明する。

表5. 「脅威の大きい」危機と大統領支持率の党派間ギャップ

研究3:ライバル関係における両メカニズムの検証

最初の2つの研究は、安全保障上の危機に対する国内の反応を観察したものであり、外部脅威仮説の確実な証拠を提供することはできなかった。研究3では、安全保障上の脅威を、戦略的ライバルからの脅威の高まりという、より一般的な概念で考察した。全米代表の成人2,500人を対象に、中国からの安全保障上の脅威を想定した調査実験を行い、その偏向度への影響を評価した。その結果、情報メカニズムについては様々な証拠が示され、アイデンティティ・メカニズムについては証拠が示されなかった。まず、外的脅威は、情報仮説(H1B)で予想されるように、対中態度の党派的収束をもたらすが、それは、それが非党派の主体によって報告された場合のみである。同じ脅威が党派的なエリートの手がかりを伴っている場合、態度は乖離する。このパターンは、脅威に関する情報が党派的な文脈で導入された場合、統一的な効果よりもむしろ偏向的な効果をもたらすことを示すものである。第二に、脅威が環境に対する態度を向上させるという証拠はほとんどない。脅威に関する情報が党派的な行為者によって伝達された場合、党外者はその情報源を信頼できるものとは見なさないだろう。このことを検証するために、実験では情報源の手がかりをランダムにして、視覚的な手がかりと対にした。半数の回答者は、報告書が「非党派の専門家」によるもので、「世界脅威評価」の実際の報告書の表紙の写真を見る。残りの半数には、報告書はトランプ政権に起因するとされ、トランプ大統領の画像が表示される。

また、「アイデンティティ仮説」(H2B)で予想されるように、脅威が外集団に対する態度を改善し、感情的偏向を減少させるという証拠はほとんどない。

研究デザイン

研究1と2は外的脅威仮説の有意な支持を見いだせなかったが、重要な限界がある。第一に、研究1では潜在的敵対者に対する態度の党派的収束を、研究2では感情的偏向を直接測定することができず、代理測定に頼らざるを得なかった。代理測定に頼っている。第二に、これらの研究での脅威の概念は危機的な出来事として運用されている。しかし、外的脅威仮説の中には、国家の脅威環境は戦略的ライバルによって形成されると強調するものもある。 第3に、最初の2つの研究では、脅威は本質的に国内の分極化を抑制しない可能性があるとしたが、外的脅威仮説の理論的論理がどこで破たんしているかを語ることができない。

これらの限界に対処するため、研究3では、アメリカの成人2,500人を対象に、中国の台頭による安全保障上の脅威を高めた調査実験を行うことにした。この実験の第一の目的は、回答者に中国に関する脅威レポートを読ませることで、中国に対する態度が党派的に収束するか(情報メカニズム)、感情的な偏向を減らすか(アイデンティティ・メカニズム)を探ることである。副次的な目的は、これらのメカニズムの根底にある論理を探ることである。そのために、脅威報告の特徴を変化させ、脅威が偏向を減少させる可能性がより高い状況を探る。

中国に注目したのは、中国が現代の米国政治における外部脅威仮説の「最も可能性の高い」ケースだからである。専門家は、中国が経済的・軍事的な脅威だけでなく、イデオロギー的な脅威も米国にもたらす可能性があると 考えている。中国の台頭も、学者や一般人の言説では、外部脅威仮説と明確に結び付けられている。

私は2019年6月にLucid Academic Marketplaceを通じて調査実験を実施した。Lucidは調査回答者を募集するためのマーケットプレイスを維持し、アメリカの成人人口を反映するように、各サンプルの年齢、性別、民族、人種、地域に基づく人口動態のクォータを目標としている。参加者は図4の濃い灰色の枠で表された5つの条件のいずれかにランダムに割り当てられた。20%は対照群に割り当てられ(「脅威なし」)、プライムを受け取らなかった。残りの 80%は、国家情報長官が毎年議会に提出する「米国情報機関の世界的脅威評価」に基づくビネットを読んだ 。このビネットは、中国が米国にもたらす伝統的・非伝統的安全保障上の脅威に関する実際の情報を提供している。外的脅威仮説が正しいとすれば、中国の脅威に関する記事を読んだ回答者は、対照群に比べ偏向が少なくなるはずである。

外的脅威仮説の論理の根底を探るため、私は、回答者間の距離を変化させた。を変化させ、脅威が分極化を抑制する条件が存在するかどうかを検証した。

まず、情報仮説(H1B)を検証するために、報告書に添付された情報源の手がかりをランダムに変化させる。直感的には、脅威に関する情報が、明らかに非党派的な主体によって伝達された場合に、情報仮説が最も成立しやすくなるはずである。

図5. 中国は米国に脅威を与えているか?

超党派の専門家が脅威を伝えた場合、共和党と民主党は中国に対する認識を収束させる(図5)。脅威の認識における党派間の差は、対照群では無党派層の条件の約3倍である。しかし、同じ脅威を伝えても、それをトランプ大統領に帰結させると、民主党と共和党の中国に対する認識は乖離する。非党派条件と比較して、党派条件は共和党員の脅威の認識を高めるが、民主党員の脅威の認識には影響を与えない。党派条件では、脅威の認知における党派差は非党派条件の6倍、対照群の2倍である。

政策対応に関する意識の党派的収斂を測るために、本調査では、米国が中国に対して軍事力を行使することをどの程度容認するか、あるいは容認しないかを尋ねている。図6は、それぞれの処理条件において、軍事力の行使を容認できると考える民主党と共和党の割合を示したものである。脅威レポートを読むと、武力行使への支持は高まる。しかし、同じ脅威レポートでも党派的な手がかりがあると、態度は党派に沿って乖離する。党派的な条件では、その差は約9%ポイントも拡大し、およそ2倍になる。

図4. 調査票の処理条件

第二に、アイデンティティ仮説(H2B)の論理を検証するために、安全保障上の脅威がアメリカのアイデンティティや価値観を脅かすものとして記述されているかどうかという報告の枠組みを無作為に設定した。直感的には、脅威がイデオロギー的な要素を含んでいる場合、アイデンティティ仮説は最も成立しやすいと思われる。反米国を明示する脅威は、内集団と外集団の区別を生じさせ、国民的アイデンティティを高め、感情的偏向を抑制する可能性が最も高いはずである。イデオロギーのフレームでは、(同じくWorldwide Threat Assessmentから引用した)追加テキストが、中国の意図が民主主義や人権の促進といったアメリカの価値観といかに対照的かを強調する。非イデオロギー的なフレームでは、このテキストは除外されている。ヴィネット を読みます。

CUE:超党派の専門家/トランプ政権】の最近の報告書によれば、米中間の紛争のリスクは、冷戦終結後のどの時期よりも高くなっている。それによると、【CUE:専門家/トランプ大統領と閣僚】は次のように言っています。

- 中国は、経済的・軍事的影響力を積極的に拡大し、また、その核能力も拡大している。

- 中国は情報サービスを使って情報を盗み、米国市民をスパイしている。

- 中国は、電力網や天然ガスなどの重要インフラを破壊するサイバー攻撃を行う能力を持っている。

米国内の電力網や天然ガスパイプラインなどの重要インフラを破壊するサイバー攻撃を仕掛ける可能性がある。

- [FRAME: NULL / 中国共産党が勢力を拡大し続ける中、米中間の「イデオロギー論争」が起こり、世界の民主主義や人権への支持を脅かすと報告書は予測しています]。

脅威の素地を強化するために、回答者は自由回答でその調査結果を振り返ります。

この報告書についてどう思われますか?参考までに報告書のコピーを以下に掲載します。

その後、参加者は自分の党派的アイデンティティと中国に対する態度についての質問に答える。情報仮説(H1B)を評価するために、参加者は中国に対する脅威の認識と適切な政策対応について質問される。脅威の認識を測定するために、参加者は次の記述にどの程度同意するか、または同意しないかを報告する。「中国は米国にとって脅威である。回答の選択肢は、リッカート尺度で「強く反対」(1)から「強く賛成」(7)までである。政策対応に関する態度を測定するために、回答者は、米国が中国に対応するために外交政策のさまざまな手段を用いることが、どの程度容認できるか、あるいは容認できないかを質問される。主な結果は、米国が「中国に対して軍事力を行使する」ことをどの程度許容できるかというものである 。結果は「非常に許容できない」(1)から「非常に許容できる」(5)までのリッカート尺度で測定される。外的脅威のプライミングによって民主党と共和党の対中態度が収束するならば、情報仮説(H1B)を実証することになる。アイデンティティ仮説(H2B)を検証するために、回答者は "感情温度計 "を使い、自分の政党の党外・党内メンバーに対する態度を特徴付ける。回答者は、「民主党」「共和党」に対する好感度を0から100までのスケールで評価する。回答者の政党内と政党外の評価の差は、感情的偏向の代理変数である。脅威のプライムを受けた回答者が対照群に比べて感情的偏向のレベルが低いとすれば、これは同一性仮説(H2B)を立証することになる。イデオロギーフレームを含む脅威プリムがイデオロギーフレームを含まないプリムよりも感情的偏向を減少させる場合、アイデンティティ仮説の支持をさらに強めることになるであろう。

結果

情報仮説(H1B)を検証するために、脅威レポートを読むことによって、中国に対する態度が党派を超えて収斂するかどうかを検討する。脅威の認識を測定するために、調査では「中国は米国にとって脅威である」という記述に賛成か反対かを尋ね、7段階のリッカート尺度で回答を記録している。情報仮説(H1B)と一致して、脅威の素数は全体として中国が米国にとって脅威であるという認識を増加させる。しかし、プライムは態度の分極化に対して異なる影響を与える。

IGURE 6.米国が中国に対して軍事力を行使することは許されるか?

この結果は、情報メカニズムに対する様々な支持を示している。超党派の専門家が紹介する脅威は、中国に対する脅威認識を収束させるが、政策反応は収束しない。が、政策対応には影響を及ぼさない。最も重要なことは、同じ脅威をトランプ大統領が紹介した場合は、両者の中国に対する態度はさらに二極化する。これらの知見は、危機とそれを引き起こした国を中心としたレトリックの党派的収束との間に関連性がないことを示した研究1の結果に対する洞察を与えるものである。また、研究1では、歴史的に見ると、危機に対する反応はあまり偏向的ではなかった。研究3の実験結果と一致する研究1の結果の説明として、非党派的な文脈でもたらされた脅威は態度の収束を引き起こすが、脅威に関する情報が偏向した国内の文脈に入り、党派的なメディア環境を通過すると、外部脅威仮説は成立しにくくなるということがある。研究3は、超党派的な環境において、単純な党派的な手がかりが多くの党外回答者に中国の脅威に関する情報を拒否させたことを示している。このような環境では、政治家が脅威に関する情報を非党派的に伝えることが困難になることが予想される。

次に、アイデンティティ仮説(H2B)を検証する。これは、外的脅威のプライムが感情的偏向を減少させるというものである。その結果、安全保障上の脅威だけでなく、イデオロギー的な枠組みを持つ脅威の方が感情的な偏向をより抑制することが分かった。表6では、従属変数である感情的偏向を、回答者の政党内と政党外の「感情温度計」(0~100度)の差として測定している。人口動態をコントロールしたモデルには、政党、性別、年齢、人種、高等教育、地域の共変量が含まれている。

表6. 外的脅威は感情的偏向を減少させるか?

表6の結果から、プライミングによる脅威は、コントロール群に比べ、党内評価と党外評価の差を100点満点で約1〜3%ポイント減少させることがわかった。この効果は小さく、統計的に有意ではない。また、脅威に関するレポートをイデオロギー的なフレームで読んだ回答者でさえも、その効果は小さい。中国がアメリカの価値観にもたらす脅威を強調するイデオロギーフレームで脅威レポートを読んだ回答者でも、感情的偏向は有意に減少しなかった(モデル3、4)。

つまり、研究3は、情報仮説(H1B)についてはさまざまな証拠を提示し、アイデンティティ仮説(H2B)については何の証拠も示していない。しかし、超党派の専門家による情報提供の場合、プライミングによる脅威は党派を超えて中国に対する態度を収束させることができた。一方、報告書がトランプ大統領に起因する場合、共和党は中国をさらに脅威として認識し、民主党は対照条件と比較して態度を更新しなかった。その結果、中国に対する態度は党派を超えてさらに乖離した。

考察

今回報告した3つの研究は、外的脅威仮説が注目されているにもかかわらず、外的脅威が国内偏向の多くのバリエーションを説明するという強い証拠を欠いていることを示している。各研究には重要な限界があるが、全体として、外的脅威と国内偏向に関する研究は歴史的な期間を超えて異なるレベルの分析に移行している。この研究を批判する人は、米国に対する脅威はソ連の脅威に匹敵するものはなく、今後も匹敵するものはないだろうと主張するかもしれない。しかし、ソ連の脅威が外交における超党派性を誘発したことを認めるとしても、この単一の ケースに依存することは、なぜ外部脅威仮説が国際関係文献においてこれほどまでに固執するのかを説明 するものである。つまり、ソ連のケースは理論の生成と検証の両方に利用され、その結果、理論が反証不能になる。しかし、もし外部脅威仮説が一つのケースにしか当てはまらないのであれば、その説明力は既存の研究が示唆するよりもはるかに限定的である。

21世紀におけるソ連の脅威に最も近い類型は、おそらく2001年9月11日に米国で発生したテロ攻撃による脅威であろう。9.11を契機にテロ対策をめぐる超党派の協力が数十年にわたって続いたという反事実が想像されるかもしれない。しかし、このテロ事件の後、超党派の協力体制とそれに伴う感情的な偏向の緩和はすぐに崩れ去った。この2年の間に、敵国をめぐる議会のレトリックの党派性と大統領の支持率の党派性のギャップは、ともにこれまでで最大となった。おそらく、その後の数年間の分裂は、テロの脅威の性質というよりも、アメリカ政治を分極化し続けた制度的変化や人口動態と関係があるのだろう。

このプロジェクトから自然に導かれる第二の問いは、次のようなものである。もし、国際 国際的な脅威の環境は、アメリカの外交政策における二極化の主要な推進要因ではないとしたら、何がそうさせるのか。

というものである。本論文はこの問いに直接言及することはできないが、国内政策をめぐる分極化が外交に波及しているという考えと、より整合的な証拠を示している。この論理は、米国政治における「対立の拡大」という概念と関連している。このプロセスは、党派を超えた問題領域が、政党活動家によって徐々に党派の分断に吸収されていく過程である。最近の研究では、党派対立が様々な社会問題にまで拡大することがマッピングされているが、今後の研究では、外交政策におけるこのプロセスをより詳細にマッピングすることが可能であろう。

拡張性

脅威と国内分極に関するこの研究には、様々な拡張が可能である。その一つは、脅威の種類を区別することである。経済的ショック、人道的災害、公衆衛生上の危機などである。Albertsonとは、恐怖心を与えるために政治的メッセージを必要としない「枠にはまらない脅威」(例:感染症の蔓延)と、党派的なレンズを通してろ過しやすい「枠にはまった脅威」(例:国境の安全)を区別している。理論的には、前者は後者よりも分極化を抑制する傾向が強いはずである。しかし、2020年のコロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威に対するアメリカの対応は、公衆衛生に対する大きな脅威が依然として政治化の影響を受けやすいことを実証している。パンデミックに対する行動、脅威の認識、政策対応における党派の違いは、比較的曖昧さのない脅威に関する情報が、高度に偏向した環境においていかに容易に政治化されるかを示している。

第二に、分布的な影響が異なる脅威がどのように分極化を進めるかを検討することである。例えば、中国の台頭による経済的ショックが米国の異なる地域に不均衡な影響を与える場合、中国に対する脅威の認識が分かれる可能性がある。同様に、一方の政党にとってより大きな脅威となる外国の敵対者は、分断を招く可能性が高い。例えば、2016年の米国大統領選挙におけるロシアの干渉は、トランプ陣営に有利であると広く認識され、民主党は共和党の見方と比較して、ロシアをより大きな脅威と見なすようになった。

もう一つの次のステップは、比較の文脈における差異を探ることである。本論文で得られた知見は、政治体制、地理的位置、規模、経済力において独特である米国について述べたものである。外的脅威仮説は、国土が狭い国や敵対的な大国と国境を接している国で成立する可能性が高いかもしれない。例えば、Giblerはトルコからの領土的脅威がどのようにギリシャの政治的中央集権化をもたらしたかを追跡し、Sekulicはソ連の脅威の除去がユーゴスラビアの解体を促したと説明している。脅威と分極化の関係を緩和するもう一つの特徴は、政治的分裂の性質と連携であろう。外交政策が中心的な党派的分裂と直交している地域では、外国の脅威が分極化を抑制する可能 性が高いかもしれない。これとは対照的に、韓国やイスラエルのように外交政策が党派的対立の中心となっている国では、脅威の高まりが分断を助長する可能性がある。このように、外的脅威仮説がアメリカの文脈以外でも成立する条件を探ることができる。

結論

外的脅威があれば超党派のコンセンサスが得られ、それがなければ国内政治は分極化するという説は、学術的にも政治的にも広く浸透している。しかし、この議論は、危機や脅威の高い環境は、そのような環境であることを意味する。 国内政治にとって「良い」ものであるというこの主張の意味するところは厄介である。このような主張が目立つのは、それに直感的な魅力があり、反証が困難なためである。外部脅威シナリオの多くの評価は、米国の脅威環境を米国の外交政策の異なる時代と一致するものとして運用し、仮説が正しいかどうかを評価するための観察がほとんどないままである。冷戦時代の米国政治は現在よりも偏向していなかったという主張には異論がない。しかし、この主張だけでは、外国の脅威と国内の偏向とを結びつけるのに不十分である。

本論文では、外国の脅威が党派的結束を生み出す可能性のある2つのメカニズムについて説明する。情報のメカニズムでは、脅威的な行動によって、敵対者に対する態度を党派的に収束させるための情報が明らかになる。脅威は、外交政策上の状況の重大性を信頼できる形で示し、政策立案者の間に共通の目標を作り出す。その結果、政治的野党は行政府に従うようになる。アイデンティティのメカニズムを通じて、外交的脅威は党派的アイデンティティよりも国民的アイデンティティの重要性を高めることによって、社会的結束を促進する。その結果、党派に属さない政党への好感度が高まり、感情的な偏向が抑制される。私はこれらのメカニズムを3つの研究で検証した。歴史的な観察データを用いて安全保障上の危機に対する反応を評価し(研究1、2)、実験データを用いてライバル外国からの脅威の高まりの影響を評価した(研究3)。

情報メカニズムを評価するために、安全保障上の危機によって発生した脅威が議会で党派的収束を引き起こすかどうかを調査した。私は、教師付き機械学習を用いて、敵対国に関する議会のレトリックの分極化を測定した。そして、敵対国が米国の危機を引き起こした議会で、敵対国に関する党派的なレトリックが少なかったかどうかを評価した。分析の結果、脅威の高まりとレトリックの偏向との間に系統的な関連は見られなかった。むしろ、脅威に対する議員の反応は、新たな危機がもたらされた政治環境の相対的な党派性を反映していた。

アイデンティティーのメカニズムを評価するために、安全保障上の危機が米国民の感情的偏向にどのような影響を与えるかを調べた。大統領支持率の党派間格差を感情的偏向の代理指標とした。その結果、危機は大統領支持率の党派間格差の縮小と関連していたが、その効果は小さく、かつ短期間であった。また、政治家間の分極化や選挙などの政治化する出来事は、国際的な脅威の環境よりも大統領支持率の党派間格差の変動をうまく説明する。

次に、中国の脅威に対する一般的な感覚を高めることで、安全保障上の脅威の代替概念を検討する調査実験を行った。米国の成人2,500人は、米国が直面している安全保障上の主要な脅威に関する報告書を読んだ。2,500人のアメリカの成人が、中国からの主な安全保障上の脅威についてのレポートを読んだ。この報告書は、2つの点で異なっていた。

報告書の内容は2つの点で異なっていた。半数は「超党派の専門家」、残り半数は「トランプ政権」の報告であった。また、報告書のフレームも様々で、半数では安全保障上の脅威がアメリカの価値観に対するイデオロギー的な脅威としてフレーム化されていた。情報メカニズムによって、プライミング脅威は、敵対者に対する認識と政策対応に党派的な収束をもたらすはずである。また、アイデンティティ・メカニズムにより、プライミング脅威は感情的な偏向を減少させ、その効果はアメリカの価値観に明確に挑戦するような外国の脅威に対してより大きくなるはずである。調査の結果、アイデンティティの仮説は支持されなかったが、情報の仮説はさまざまな形で支持された。外的脅威仮説は、脅威の報告が非党派的な手がかりを伴っていた場合に最も成立しやすかった。これに対して、報道がトランプ大統領に起因するものであった場合、態度はさらに分極化した。これらの結果は、安全保障上の脅威に関する情報が政治的な文脈に入った場合、その脅威が本質的に分極化を抑制するとは予期すべきではないことを示唆している。

外的脅威仮説について、どのような結論が導き出されるのだろうか。これらの研究を総合すると、米国の外交政策をめぐる党派的偏向や米国民の感情的偏向が、米国の脅威環境によって実質的に形成されたとは考えにくいことがわかる。それよりも、国内政策における党派的偏向を引き起こした人口動態や制度の変化が、外交問題に波及した可能性の方がはるかに高いのである。その結果、アメリカの状況において、外国の脅威が国内の分極化を系統的に減少させるという証拠はほとんどないということが第一に挙げられる。これは、安全保障上の脅威が決して党派的結束を生まないということではなく、むしろ、党派性に実質的かつ長期的な影響を与える外的脅威は非常にまれであると予想される。危機的な出来事やライバル国からの新たな脅威が米国を自動的に結束させるという主張には、健全な懐疑の念を抱かなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?