保全仮登記の本登記

今回のテーマは、「保全仮登記の本登記」です。

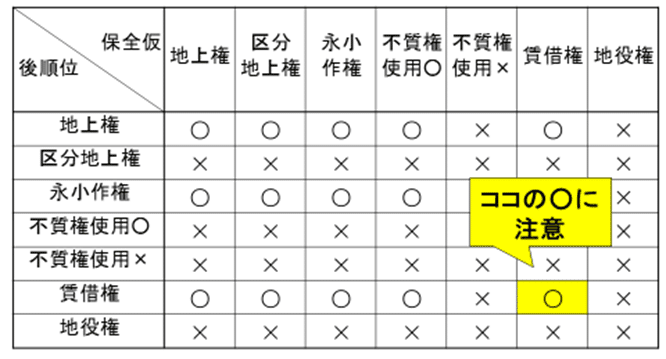

保全仮登記の本登記をする際、単独で後れる登記の抹消を申請できるかどうか、表にすると以下のようになります。

なお、

「不質権使用○」…使用収益できる不動産質権

「不質権使用×」…使用収益できない不動産質権

の意味です。

この○×は、過去問でも頻出であり、どこから問われても答えられるようにしておく必要があります。「○×が多くて大変だ」と思われるかも知れませんが、ポイントを押さえれば簡単に覚えられます。

抽象的なルールとしては、「保全仮登記が用益的な権利で、後れる登記が用益的な権利だった場合において、保全仮登記の本登記を申請するときは、当該後れる登記を単独で抹消することができる」ことになります。

例えば、乙区1番で地上権設定の保全仮登記がされており、乙区2番で地上権設定登記がされている場合、保全仮登記の本登記を申請するにあたって、乙区2番の地上権の登記を単独で抹消できます。一方、後れる登記が抵当権等の担保物権である場合は,これを抹消することはできません。

表を覚えるポイントは以下のとおりです。

地役権については、保全仮登記が地役権だった場合も、後れる登記が地役権だった場合も、いずれも抹消不可になっています。地役権が他の権利と抵触するかどうかの実質的な判断は、必ずしも容易ではないため、地役権については,「後れる権利を単独申請で抹消できる」という扱いにはせず、仮に抵触する場合でも当事者の申請を待って抹消することとしています。覚え方としてはざっくりと「地役権は両立可能だから」くらいで良いでしょう。

次に、「使用収益しない旨の特約のある質権(=使用収益しない質権)」は、単なる担保権であり用益的な権利ではありませんから、すべて抹消不可です。

次に、後れる権利が質権だった場合は,たとえ使用収益できる質権であっても、これを単独抹消することはできません。

例えば、乙区1番で地上権設定の保全仮登記がされており、乙区2番で質権設定登記がされていたとします。保全仮登記の本登記をすると、後順位の質権者に対して地上権を対抗できます。そうすると、質権者は、もはや不動産を使用収益することはできなくなります。しかし、担保権としての質権は残ります。使用収益できない質権になるだけです。したがって、後れる権利が質権だった場合は、保全仮登記の本登記をしても質権が消滅するということはなく、これを単独抹消することはできません。

次に、後れる権利が区分地上権だった場合は、これを単独抹消することはできません。

民法269条の2第2項を見てください。「前項の地上権(区分地上権)は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。」とあります。

例えば、乙区1番で地上権設定の保全仮登記がされているとします。この土地を目的として区分地上権を設定するためには、保全仮登記権利者の承諾が必要なのです。「その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者」の中には、保全仮登記権利者も含まれているのです。

つまり、乙区2番で区分地上権の登記がされているということは、既に乙区1番の保全仮登記権者の承諾があったということになります。そのため、保全仮登記の本登記をする際に、後れる区分地上権を抹消することはできないのです。いったん承諾をした以上、後から消すことはできない、ということです。

最後に、保全仮登記が賃借権で、後れる登記が賃借権だった場合は、後れる賃借権を単独抹消することができます。「あれ、賃借権は重ねて登記できるのではなかったっけ?」と思われるかも知れません。それを考えると違和感はありますが、この場合でも用益的な権利が重複しているということで、後れる賃借権の登記を単独で抹消することができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?