人工意識について③-意識の発生に関する理論

3.意識の発生に関する理論

物理的な存在である脳神経の活動からどのようにして意識が発生するのでしょうか。この問題については、以前より、数多くの理論や仮説が提唱されてきましたが、未だ多くの研究者のコンセンサスが得られた理論はありません。

この章では、このような理論や仮説の中から、現在、有望だと期待されているドゥアンヌの「グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論」及びトノーニの「統合情報理論」、並びに興味深い視点を与えてくれるペンローズの「量子脳理論」及び前野隆司の「受動意識仮説」について紹介します。

(1)グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論

グローバル・ニューロナル・ワークスペース(GNW)理論は、オランダ出身の心理学者バーナード・バーズが提唱した「グローバル・ワークスペース理論」をフランスの神経科学者のスタニスラス・ドゥアンヌが脳科学的に検証できるように発展させた理論です。

瞬間的な短期記憶のような無意識に処理される情報は、脳内の限られたワークスペースに留まっています。

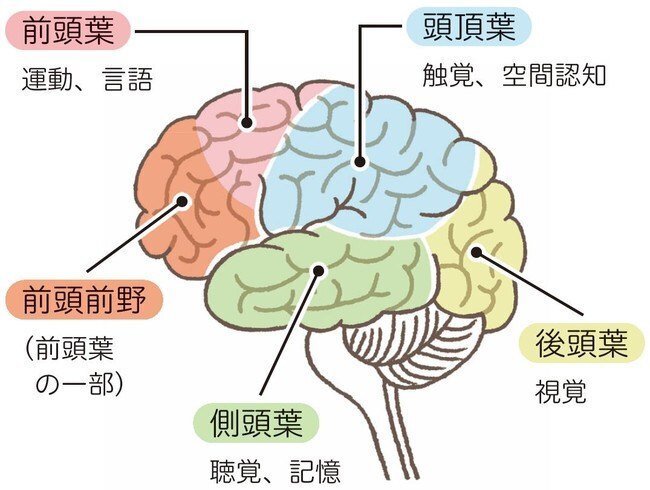

しかし、その情報が「注意」によって選択されて増幅されると、前頭前野を中心とした脳内に広く分布したニューロン集団からなるグローバル・ワークスペースに入って、他のシステムから自由にアクセスできる状態になり、長期記憶や抽象的な思考などの様々な認知機能に利用できるようになると考えられています。

そして、情報がグローバル・ワークスペースに入ったときに、その情報が意識として浮かび上がると考えるのがGNW理論です。

また、近い将来にAIが人間の知能を凌駕するシンギュラリティが起こると信じる「シンギュラリタリアン」を中心に、GNW理論によって高度に発達した人工知能は意識を持つようになるという考えが支持されています。

一方で、GNW理論では、注意を向けられた刺激の強いものが意識に上ると考えますが、意識と注意の関係性に関する実験により、特に注意を向けなくても意識に上る場合があることが分かってきました。

また、GNW理論では、グローバル・ワークスペースが前頭前野を中心とした高次認知を司る脳部位にあると考えられていますが、脳の前頭前野に大きな損傷を受けた患者にも、健常者と変わらない意識があることが分かってきました。

GNW理論と矛盾するこれらの実験結果や症例により、現在は、GNW理論に対して疑問を持つ研究者も増えてきています。

(2)統合情報理論

意識の統合情報理論は、イタリア出身の精神科医・神経科学者であるジュリオ・トノーニによって提唱された、意識やクオリアの原理を説明し、計測する理論です。

この理論によれば、意識には、情報の多様性と情報の統合という二つの基本的特性があり、ある物理系が意識を持つためには、ネットワーク内部で多様な情報が統合されている必要があります。

ネットワーク内部で統合された情報の量は、確率分布等を用いて、「Φ値」すなわち「統合情報量」として定量化され、Φ値の大きさが意識の量に対応していると解釈されます。

私たちの脳が「意識」を生み出すためには、神経細胞同士が密に情報をやりとりすること、つまり情報の統合が必要です。

例えば、単純なデジタルカメラと脳の情報処理の違いを考えたとき、デジタルカメラの中の多くのフォトダイオードでは、独立に情報処理を行っているだけで情報のやりとりはなく、情報は統合されていないため、デジタルカメラ自体は見ているものを意識することはできません。

一方、脳の中ではそれぞれの神経細胞が処理した情報を、神経細胞同士がシナプスを介してやりとりすることによって情報が統合されるため、私たちは豊かな意識体験を持つことができるのだと考えられます。

このように、統合情報理論では、「統合情報量」を、脳活動をもとに定量化することによって、植物状態や麻酔下の患者など意識状態の判別が困難な状況でも、客観的に意識レベルを測ることができると考えられています。

情報統合理論は、意識の量や意識レベルを実用的に計測することを可能にする画期的な理論ですが、これだけでは、脳構造や脳内の神経活動がどのように意識を生み出しているのかを説明することはできません。

情報統合理論と意識の質を表すクオリアとの関係を明らかにするには、新たなアプローチが必要です。

ここで重要なポイントとなるのが、「システムの情報の構造は、システムが生み出す意識の質と同一である。」という情報統合理論における仮説です。

この仮説が正しければ、システムの素子が神経細胞で構成されていても、半導体で構成されていても、システムの構造が同じであれば、同一のクオリアが生じると言うことができます。

このような考え方を踏まえ、クオリアの構造を明らかにすることを通じて、クオリアを生み出す情報構造を解明するという野心的な研究プロジェクトが最先端の研究者によりスタートしています。

(3)量子脳理論

量子脳理論とは、脳内の情報処理や意識の発生について、量子力学が深く関わっていると説明する理論です。

量子脳理論が出てきた背景の一つに、第1章で解説したデカルトの実体二元論に対する批判があります。

つまり、デカルトが主張するように、脳内で物質と精神が相互作用することを認めれば、「どんな物理現象も物理現象以外の原因を持つことはない」という「物理的領域の因果的閉鎖性」と呼ばれる物理学の基本法則と矛盾するという批判です。

量子脳理論では、この「物理的領域の因果的閉鎖性」と矛盾せずに、脳内の物質と意識などの非物理的な現象が互いに関与していることを説明するために、量子力学における波動関数の収縮過程の仕組みを利用しています。

量子力学の世界では、「重ね合わせ」という不思議な現象があり、オンとオフなどの複数の状態が同時に存在することができます。

量子コンピュータも、計算処理を高速化するために、この重ね合わせ現象を利用しています。

また、「波動関数の収縮」とは、この複数の状態が共存する重ね合わせ状態を表す波動関数が収縮して、ただ1つの状態を表すようになることを言います。

代表的な量子脳理論として、2020年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスの数理物理学者ロジャー・ペンローズとアメリカの麻酔科医スチュワート・ハメロフが提唱した「組織化された客観的収縮理論(Orchestrated Objective Reduction Theory)」があります。この理論は、略して、Orch OR理論とも呼ばれています。

現在の量子力学において、標準的な解釈であるコペンハーゲン解釈によれば、観測によって波動関数が収縮するとされていますが、ペンローズらは、波動関数の収縮が観測と無関係に起きると主張しており、このような理論を「客観的収縮理論」と呼びます。特に、ペンローズは、重力によって波動関数の収縮が起きると主張しています。

ペンローズは、1999年の著書「皇帝の新しい心」において、脳内の情報処理には量子力学が深く関わっていると主張し、「素粒子には、それぞれ意識の元となる基本的で単純な属性が付随しており、脳内の神経細胞にある直径約25nmの微小管で波動関数が収縮すると、その属性も同時に組み合わさって、高度な意識が生まれる。」と、その理論を説明しています。

また、ペンローズは、意識のある主体が観測することによって波動関数の収縮が起こるというコペンハーゲン解釈に異議を唱え、逆に、客観的なプロセスである波動関数が収縮する過程で意識が生み出されるのだと答えています。

ただ、「意識の元となる基本的で単純な属性」が具体的にどういうものなのか、なぜその属性が組み合わさると意識が生まれるのかについて、多くの人が理解できるような十分な説明がされていないため、ペンローズらのOrch OR理論を懐疑的にとらえる研究者が多いのが現状です。

これに対し、ハメロフは、生物学上の様々な現象が量子論を応用することで少しずつ立証されており、この理論を根本的に否定できた人はいないと主張しています。

(4)受動意識仮説

受動意識仮説は、慶應義塾大学の前野隆司教授が2004年の著作「脳はなぜ『心』を作ったのか」などで発表した「意識は、心の中の無意識の部分が行ったことを後で把握するための装置に過ぎず、我々が実感する意識の動きは錯覚に過ぎない。」とする仮説です。

受動意識仮説によると、意識とは、エピソード記憶を実現するために、無意識下の自律分散的情報処理結果に受動的に注意を向け、あたかも自らが行ったかのように幻想体験を行う、無意識に対して受動的な存在であり、意識体験のクオリアも幻想に過ぎないことになります。

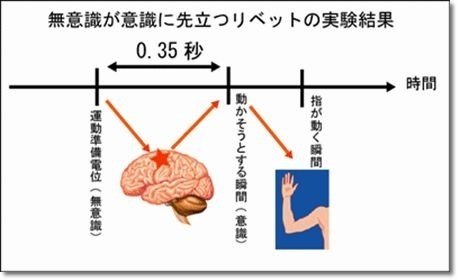

この仮説は、1983年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校のリベット教授が発表した人が指を動かそうとするときの脳神経の計測実験を根拠としています。

この実験では、脳の中で「指を動かせ」という信号が指の筋肉に向けて発せられた時刻の方が「心」が指を動かそうと思った時刻よりも早かったという実験結果が出ています。

つまり、受動意識仮説では、自分が能動的に指を動かそうとしたのではなく、脳の中で指を動かせという信号が発せられたのを観測して、自分が指を動かそうとしたと思い込んだと考えるのです。

ここで、受動意識仮説について改めて考察してみると、リベット教授の実験で、無意識の判断が意識的な決定に先行していることが分かりますが、この無意識の判断が、前野教授の主張するように自由意志の介在する余地のない物理的な現象に過ぎないのか、意識には上らないが、無意識の中で働く自由意志のようなものが存在するのか、疑問が残ります。

後者が正しいとした場合、例えば、最初に言葉にならない意識の元となる情動のようなものが働いて、身体を動かす信号が発せられ、その情動のようなものが具体的に「指を動かそう。」という言葉などに翻訳されて、意識に上ってくるといったことが考えられます。

受動意識仮説における「幻想としての意識」がどのようなものかは明らかにされていません。外部刺激への反応に関する意識などは、無意識の情報処理結果に対する受動的なものと理解できたとしても、外部刺激と直接関係のない抽象的な深い思考などについても、果たして無意識の情報処理が可能なのか疑問が残ります。

いずれにせよ、膨大な無意識の情報処理のごく一部が記録されて、意識として立ち現れるということなので、無意識の情報処理がどういう場合にどのように意識として記録されるのかを調べていく必要があるでしょう。

(5)自由意志の存在と人工意識

前野教授は、意識を受動的なものと考えて、自由意志の存在を否定しています。人が自由意志だと思っているものは、外部からの刺激に対する無意識の脳内情報処理過程の結果を後で認識したものに過ぎないと考え、心の働きを完全に物質一元論で割り切っています。

受動意識仮説は、量子脳理論の解説でも紹介した「物理的な存在である脳神経の活動から物理現象ではない意識が発生すると、因果的閉鎖性の法則と矛盾する。」という問題に対する一つの解決策となっています。

すなわち、意識を幻想に過ぎないと割り切って自由意志を否定することによって、因果律が成り立たないという矛盾を解消しています。

受動意識仮説によれば、幻想としての意識は、無意識下の脳神経の働き=物理的現象によって作り出されるものなので、脳神経活動のメカニズムが分かれば、意識を人工的に作ることができると考えられます。

また、感覚の質であるクオリアも、無意識の物理的現象から受動的に作り出されるものなので、意識と同様に、人工的に作り出すことが可能となるでしょう。

逆に、物理的な存在である脳神経の活動から因果律に従わない自由意志を持つ意識が発生するという考え方を取った場合、因果的閉鎖性の法則との矛盾を避けるためには、量子脳理論のようなアクロバティックな解釈が必要となり、現在の物理学で説明することは難しくなります。

その場合、現在の物理学の法則の下で開発されたコンピュータで動作する人工知能では、人工意識を発生させることは無理だという結論になり、人工意識を開発するには、新たな量子理論や生物の仕組を基にした新しい理論に基づくコンピュータの開発が必要になるでしょう。

GNW理論や統合情報理論では、意識を非物理的な現象ではなく、因果律に従う物理的な現象と捉えているようですが、自由意志の存在については、どう考えられているのでしょうか。

これらの理論に基づいて、人工知能に意識を持たせることは、本当に可能なのでしょうか。

【全体構成】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?