人工意識について②-意識研究へのアプローチ

2.意識研究へのアプローチ

意識の中の主観的な感覚である「クオリア」と物理・化学的な脳活動との間の関係はどのようになっているのかといういわゆる「心身問題」は、意識研究の中心的なテーマとなっており、脳神経科学者たちは、様々な実験を通して、意識の神経科学的な性質についての理解を深めてきました。

この章では、意識研究の方向性などについて解説していきます。

(1)クオリア

「クオリア」とは、私たちが意識的に感じたり経験したりする感覚の質のことを言います。

さらに具体的には、「イチゴの赤い感じ」「空の青々とした感じ」「頭がズキズキ痛む感じ」「面白い映画を見ているときワクワクする感じ」といった主観的に体験される個々の感覚の質のことを表しています。

クオリアは、昔からの哲学的テーマである心身問題を議論する際に中心的な役割を果たす概念として議論されてきました。

脳神経科学では、クオリアは何らかの脳活動によって生み出されると考えられていますが、具体的にどのようなメカニズムがクオリアを生み出しているのかは、現在のところ分かっていません。

オーストラリアの哲学者デイヴィッド・チャーマーズは、クオリアと脳内で起こる物理的現象との間にある大きなギャップのことを「意識のハードプロブレム」と呼び、クオリアを現在の物理学で説明することは不可能であると主張しました。

ここで、クオリアについて考察してみます。

クオリアは主観的なものであるため、他人にそれがどのようなものであるかを伝えることは困難です。

それでは、何のためにクオリアが存在しているのかというと、自分が受けた感覚刺激を自分で認識し、記憶するためではないでしょうか。

言葉や概念が存在しない状態で、ある物の色や形を見た場合、私たちは、その視覚刺激から受ける主観的な感覚でしか、物を認識し、記憶することができません。

したがって、自分が見たものを記憶しておくために、クオリアが存在すると考えてはいかがでしょうか。

例えば、赤色の視覚刺激である波長700nmの光の刺激を受け取った場合、機械的なセンサーであれば、数値に変換してそれが赤色の光であることを把握しますが、人間にとって把握しやすい形式がクオリアだったと言えるのではないでしょうか。

つまり、クオリアは、感覚刺激の信号を人間が受け取りやすい形式に変換した符号のようなものであると考えられます。

さらに、人間が受け取りやすい形にするために、クオリアは人間の感情と結びついており、これが、人間が絵画を見たり、音楽を聴いたりして、感情を揺り動かされ、感動する理由ではないでしょうか。

また、クオリアが感覚刺激を変換した符号であるとするならば、この変換の仕組みそのものが脳のプログラムであり、意識の発生に関わっているという可能性も考えられます。

(2)非言語の意識についての考察

私たちは、意識について考える際、言葉や言葉によって成立する論理に囚われすぎているのかもしれません。

まだ言葉を覚えていない赤ん坊や言葉を持たない生き物は、どのような意識を持っているのでしょうか。

また、スポーツ選手には、自らの身体のコントロールや感覚を上手く言葉で表現できる人もいるが、そうでない人も沢山います。

プロ野球選手が高速のボールをバットで打ったり、卓球選手が複雑な回転のボールを打ち返したりするとき、意識はどのように動いているのでしょうか。

恐らく言葉で理解するより速いスピードで、目で見た映像を処理し、身体をコントロールしているはずですが、それらがすべて無意識の反応ということではないでしょう。

プロ野球選手の長嶋茂雄氏は、野球を指導する際、「球がこうスッと来るだろ。そこをグゥーッと構えて腰をガッとする。あとはバッといってガーンと打つんだ。」と言って教えたそうです。

彼は、言葉以前の感覚で、状況を理解してプレーしていたのではないでしょうか。

この言葉は、普通の言葉では表現しづらいクオリアを説明していたものなのかもしれません。

(3)意識と相関する神経活動(NCC)

DNAの二重螺旋構造を発見して、ノーベル生理学・医学賞を受賞したイギリスの生物学者フランシス・クリックとアメリカの神経科学者クリストフ・コッホは、意識と脳活動との関係を科学的に解明するためには、哲学的な論争を避け、検証可能な実験によって意識の発生する脳部位を明らかにしていくことが必要であると考えました。

そして、特定の意識的知覚を引き起こすのに十分な最小の神経メカニズム、すなわち「意識と相関する神経活動(NCC)」を科学実験により追求していくという研究手法を提案しました。

例えば、小脳が全くない患者でも、健常者と同じような意識が宿ることが知られており、小脳の活動は意識的知覚を引き起こすために必要な神経活動ではない考えられるため、小脳の活動はNCCではないと言うことができます。

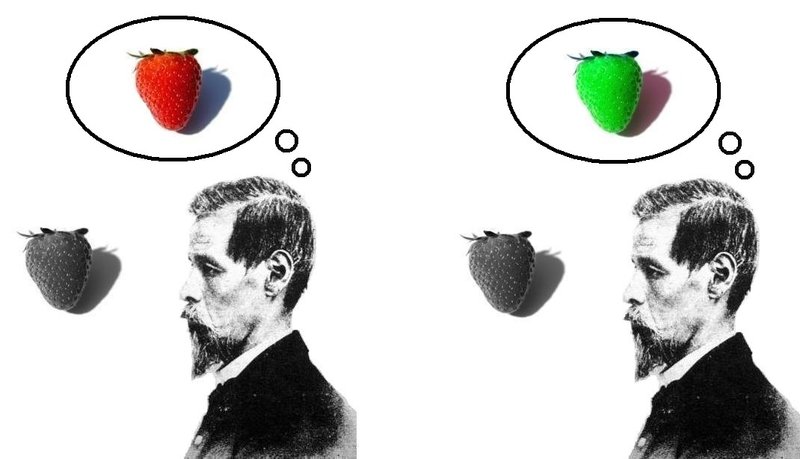

NCCの探求においては、刺激を操作しやすい視覚刺激が研究対象となることが多く、「両眼視野闘争」と呼ばれる現象に対する研究などが盛んに行われました。

両眼視野闘争とは、両目でそれぞれ異なる視覚図形を見た場合に、どちらか一方の図形が知覚され、時間が経過するとともに知覚が切り替わる現象のことを言います。

例えば、片方の目に赤色のフィルター、もう片方の目に緑色のフィルターをかけて、以下のような画像を見ると、家の画像と顔の画像は、それぞれ左右の目に別々に投影されます。

しかし、私たちの意識に上るのは、2つの画像のうちのどちらか一方であり、時間が経過するとともにどちらの画像が知覚されるかが変化して、一方の画像が現れては消え、それが消えると同時にもう一方の画像が現れるというダイナミックな知覚の切り替わりが生じます。

この両眼視野闘争中に様々な脳部位の神経活動を記録し、最も意識の内容と一致する脳部位を探すことで、NCCを特定していくことができます。

こうした実験により、網膜から送られてくる信号を最初に受け取る一次視覚野には、意識の内容の変化に伴って活動が変化するニューロンが少なく、下側頭連合皮質などの高次の視覚野では多いことなどが分かってきました。

このことから、視覚意識のクオリアは、高次の視覚野のニューロンと関係があると言えそうです。

しかし、NCCを明らかにしていくだけでは、特定の神経活動からどのようにして意識が発生するのかというメカニズムを説明することはできません。

これを説明するには、新たな理論が必要となります。

【全体構成】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?