会社は株主のもの

「会社は誰のものか?」という議論、2000年以降、活発になってきたようです。

このテーマが日本で話題になったのは2000年代の半ば、05年に堀江貴文氏が率いるライブドアがニッポン放送の筆頭株主に躍り出て、フジテレビ(当時)の経営権を激しく争った時だろう。村上世彰氏による「村上ファンド」が「物言う株主」として存在を示したのもこの頃だ。

それまで、会社は社長や従業員ものとの考えが強かった日本において、「会社は当然株主のもの」という意見を投じた一連の出来事は、大きな論争を引き起こすきっかけとなった。

2018年5月15日より引用

株式会社は、法的に株主のものであるし、「会社は株主のもの」というのは、当たり前と言えば当たり前のことです。

しかし、この記事にもある通り、日本では「会社は社長や従業員のもの」という考え方が強かったように思います。実際、今でもそうなのではないでしょうか。

そして、大部分の就業者が、会社勤めをしているなか、このテーマは大変重要であるとも言えます。

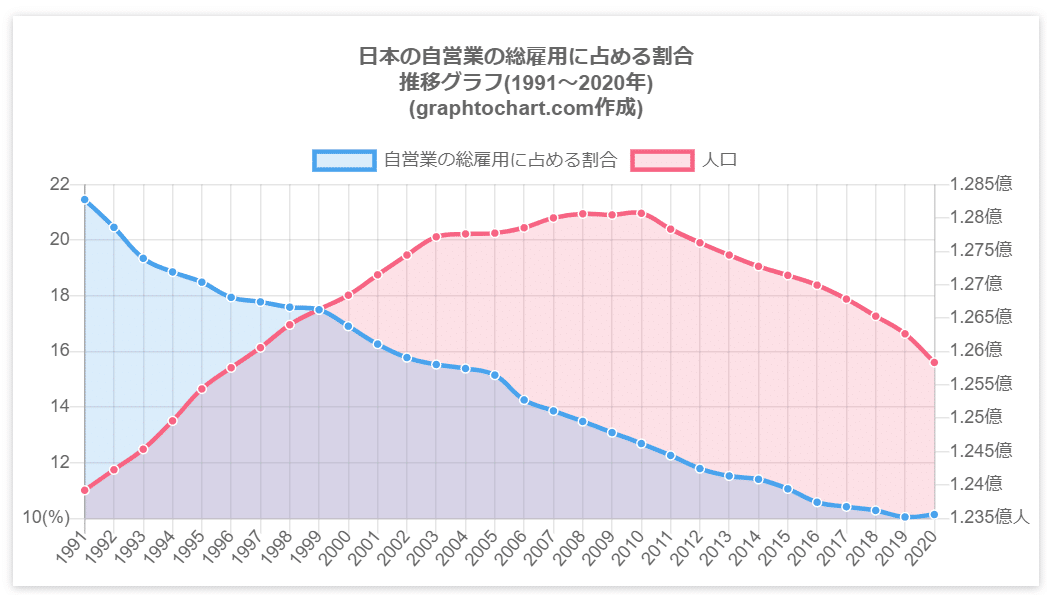

今、自営業者の数が減り続けています。

それだけ、大多数の人々が、雇用されて生計を立てているわけです。したがって、その生活を支えるための会社が誰のものか?という問いは、切実なものでもあるはずです。

とくに大多数の人々が、雇用されている「被用者(従業員)」であるなか、会社が株主や社長のものなどと言われてしまうと、大変なことになるかもしれません。

今の法律では、企業は正社員として採用すれば定年まで雇用しないといけないため、正規雇用を少なくしたいと考え、代わりに非正規雇用の人を安く使っています。そうではなく、既得権となっている正規雇用の社員の解雇規定をつくることで雇用の流動化を図り、正規も非正規も同じように扱われるようにするべきなのです。

オリックス・宮内義彦氏「国民すべてに現金支給を」「コロナ禍の今こそベーシックインカム」

2021年4月20日より引用

正規雇用が既得権?!

そんな言われ方がされるなかで、「会社は従業員のもの」なんて言えるわけがありません。そんなことを言う従業員は、会社を食い物にしているとでも言われかねません。

このインタビュー記事を掲載しているのは、SDGsを進めるメディアです。今をときめく「SDGs」的な発想で言えば、格差是正のために、正規雇用をやめさせ、「雇用の流動化」という美名のもと、「全非正規化」を推し進めるということでしょう。

そのことで、被用者(労働者)層の中だけでみたときの格差は、是正されているようにみせることはできると思います。

しかしそれは、中国共産党が「共同富裕」などと言って、格差是正をさせるようにみせかけつつ、その実「みんな揃って(貧困に)耐えろ」というのと大差ないように思えてなりません。

また一方で、莫大な資金を扱う銀行家や資本家たちと一般労働者との格差は開く一方です。彼らは「会社は株主のもの」という論理で、さらに富を集中させていくことになるでしょう。

このあたりに、SDGsの胡散臭さを感じずにはいられません。

これによって、銀行家は国家に借金を負わせ、その利子をその国家の国民に税金というかたちで支払わせることによって、永遠に潤うことができ、同時に国家に対して恩を売ることもできるというわけです。

このようにして「無」から「有」を生む信用創造という仕組みが、民間の一部の銀行家たちに国家をも掌握し、その資産を増大し続け、権力を保持し続ける力を与えたのです。

これによって言えることは、通貨発行権を有している者が国家をも支配し、意のままにコントロールすることが可能であるということです。

私たちは、この動画で語られるようなこと、すべてを学んできたわけではありません。

しかし、資本主義という言葉くらいは、何度も聞いています。その資本主義によれば、例えば、一定規模以上の企業などというものは、大金持ち(銀行家や資本家)が所有する仕組みになっています。さらに通貨発行権のような問題まで踏み込めば、それを有する者とそうでない者との間には、絶対に越えられない「格差の壁」があるということになります。

本来、踏み込まなければいけない格差是正は、この部分にあります。つまり、資本主義そのものや通貨発行権に関わる部分です。

しかし、当然のことながら、SDGsごときが、ここに踏み込むことはありません。仮に、その仕組みに変更が加えられることがあるとしても、それは「大金持ち」にとって、都合の良い方向にしか変えられません。

そう考えると、大多数の人々にとって、これからも今まで通り「会社勤め」をしていて未来があるのか?という点、真剣に考えていかなければならないと思うのです。

会社はけっして、そこで働いている人たちのものとは言えません。むしろ、「雇用流動化」などという言葉で、いつでも切り捨ててくるかもしれない存在になってきているのです。

こんな動画もあります。参考にしてみるのもいいと思います。

会社勤めが悪いとは言うつもりはありません。生計を立てるため、しなければいけない仕事もあるはずです。

しかし、これからの時代、本当に自分の生活を守ってくれるものは何なのか、真剣に考えてみることも大事だと思うのです。

会社が自分を守ってくれる?すべての会社がそうだとは言いませんが、でも、その会社は株主のものらしいですよ?

そんなことを思いつつ、今までとは少し違う別の軸足を持つことも、考えてみてはどうかと思うのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?