東京に住んでいることで何を失っているのか考えてみる

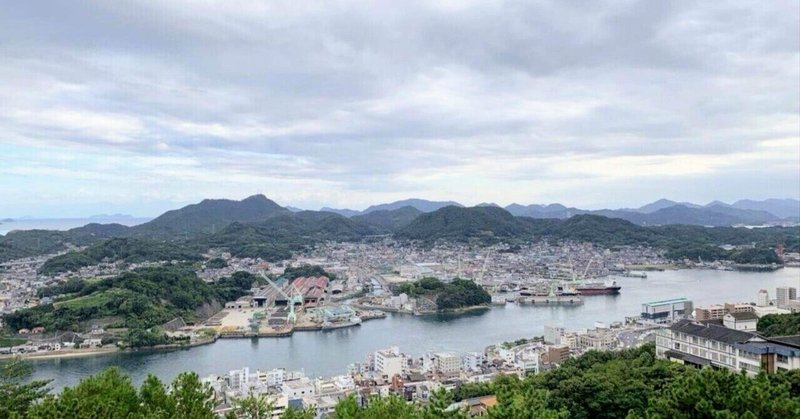

先週は遅めの夏休みをもらって、瀬戸内のほうへ旅行に行っていました。穏やかな海に浮かぶ島々は、ほんとうに訪れる人の心を癒やしますね。

今回の旅行に行く直前にスマホを新しくしたので、せっかくなので新しいスマホには会社のSNSアプリを入れず、メールも見られないようにして旅行に出掛けました。この作戦は大成功で、仕事のことを完全に忘れて非日常の世界に没頭することができました。

倉敷でタクシーに乗ったのですが、その運転手さんは以前名古屋に住んでいたものの、あまりの人の多さに「自分を見失ってしまう」と感じ、岡山に引っ越してきたそうです。今は地域の観光資源を育てたり発信したりする仕事をされているそうで、その話をしている時のとても活き活きとした表情が印象的でした。

私は自給自足をするほどの田舎暮らしに憧れる気持ちはそんなにないのですが、地方の中規模くらいの街での暮らしには、旅行にいくたびに心が惹かれてしまいます。もちろん朝仕事に行くには車を運転(時には渋滞のなかを)しないといけなかったり、人間関係の面倒臭さとかもあるとは思うのですが、「人が多すぎない」ことが、地に足をつけて生きることを許してくれるような気がするのです。

もちろん東京の良さは挙げればキリがありません。芸術を始めとする文化的なレベルは世界的にみても最高レベルだと思いますし、食事はお金さえ出せばほぼ必ず美味しいものが食べられる。公共交通は洗練されており、東京圏在住のたいていの人には片道1時間もあれば会いに行けます。

では逆に大都市にいることのデメリットって何なんだろう、と考えたとき、それを言語化しにくいことに気づきます。タクシーの運転手さんが言っていた「自分を見失ってしまいそうになる」感じ、地方への旅行から帰ってくるたびに感じる「地に足がつかなくなる」感じ、その正体っていったい何なんだろうって。

感覚ではなく事実から考えるのなら、東京をはじめとする大都市は

・ 人が多い

・ 何でもそろっている

・ 入ってくる情報量が多い

という特徴があるのかなと思います。

ただ後ろ2つについては、私の中では素直にデメリットとは結びつきませんでした。便利なことが自分を見失わせるという論理もあるかとは思いますが、メリットを上回るほどの弊害でもないかなと。

一方で「人が多すぎる」ことは、東京に住んでいる限りありとあらゆる場面で直面させられ、そのたびに心が少しずつ削られるのを感じます。朝の通勤電車にはじまり、職場に向かうエレベーターの中、昼食に並ぶ列、ごみごみとした居酒屋、帰りの電車、休日の映画館、行楽地、スーパーマーケット・・・。

多すぎるのが情報のような「モノ」であれば、私はただ単にそれを無視すれば事足ります。しかし相手が「人」の場合、こちらが望む望まないにかかわらず一定の関わりが生じます。電車では良い位置を探さないと行けないし、向こうから歩いてる人がぶつかりそうなのによけようともしないこともあります。そういう膨大な数の小さな「関わり」が、私のメモリを少しずつ消費していくのです。

つまり、人が多すぎる環境は、自分が他人と距離をとることを許してくれない。強制的に思考の一定部分を費やされるために、いつも思考が本来より少ない領域に追いやられてしまうような気がするんだと思います。これが「自分を見失ってしまう」、あるいは「地に足がつかない」感じの正体なのではないかと。

もちろん人間関係も大事ですが、人間にはそれ以外にも考えなければいけない大事なことがたくさんあります。たぶんその最適なバランスは、人によって違うんだと思う。ほんとにほんとに人が大好きで、いつも誰かと関わっていたい人には東京は理想的な環境なのかなと思います。でも私はたぶんそうじゃなくて、一人で落ち着いて、地に足をつけて物事を考える時間が必要。

今のところは仕事以外にも色々なしがらみがあり、すぐに東京から離れることは難しい状況です。ただ幸い、いまの職場はリモートがメインなので、人が多すぎる東京の弊害はだいぶ軽減されているような気がしています。これからも人生が進んでいくなかで、東京にいることの必然性が変化してくると思います。そのたびに、本当に東京が自分にとってベストな居場所なのか、これからも問い続けることになると思います。

サポートしてくれたら、私が美味しいものを食べます笑