【八尺バベル】終

高峰山の頂上、他世界とのはざまに位置する地にて、ヴァリサガによるカードバトルが行われていた。八尺バベル神戸悪魔、対、大入道。お互いの場には複数の魔札生物が召喚されている。戦力は概ね拮抗自体にあった……すぐ先刻までは。

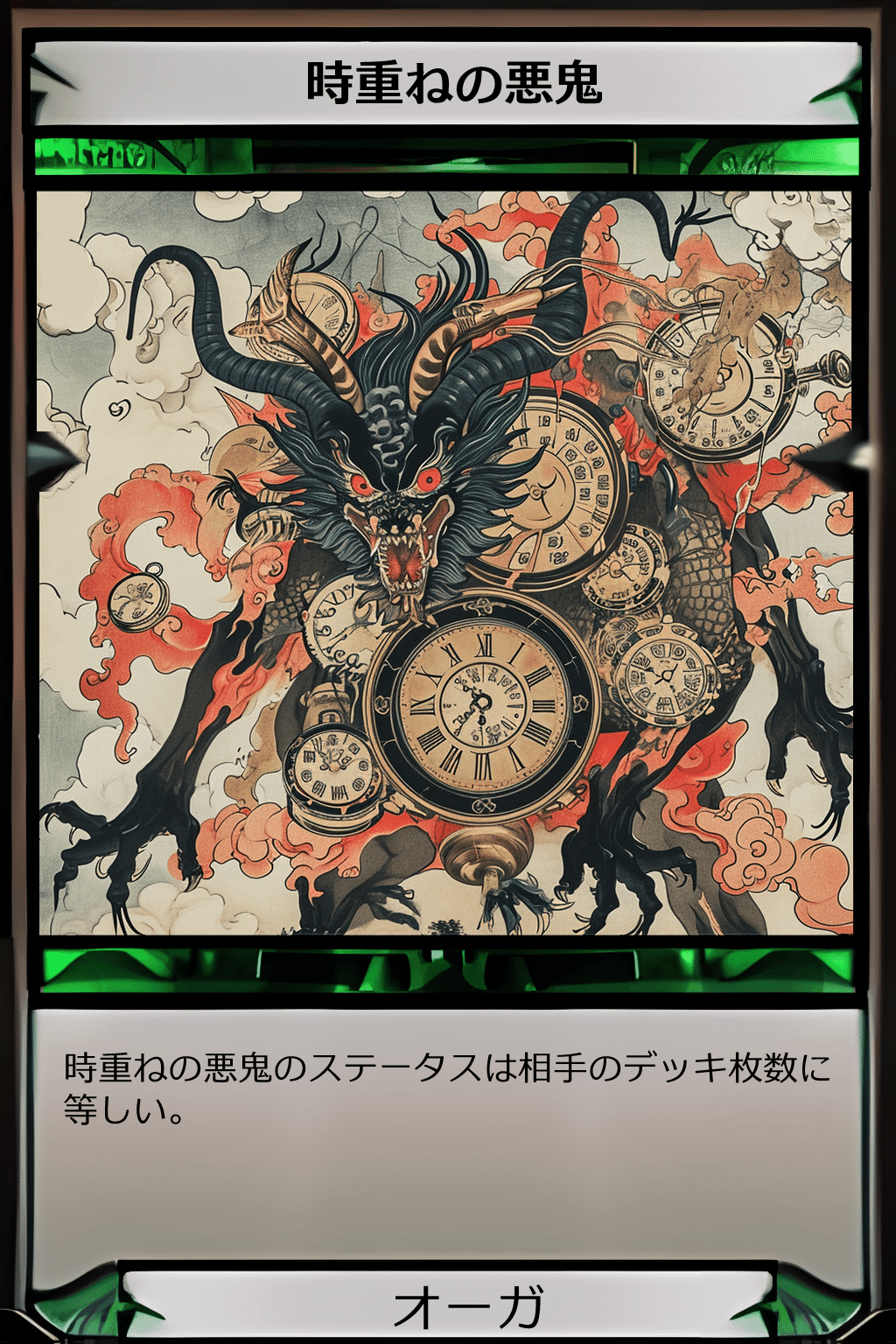

『グッグッグ……《時重ねの悪鬼》を召喚』

鬼を象った時計が幾重にも表れ、そこから巨大な鬼が姿を現した。悪魔の場にいる生物に比べて圧倒的に巨大な鬼である。

『このまま《時重ね》で攻撃! さあどうする、小僧』

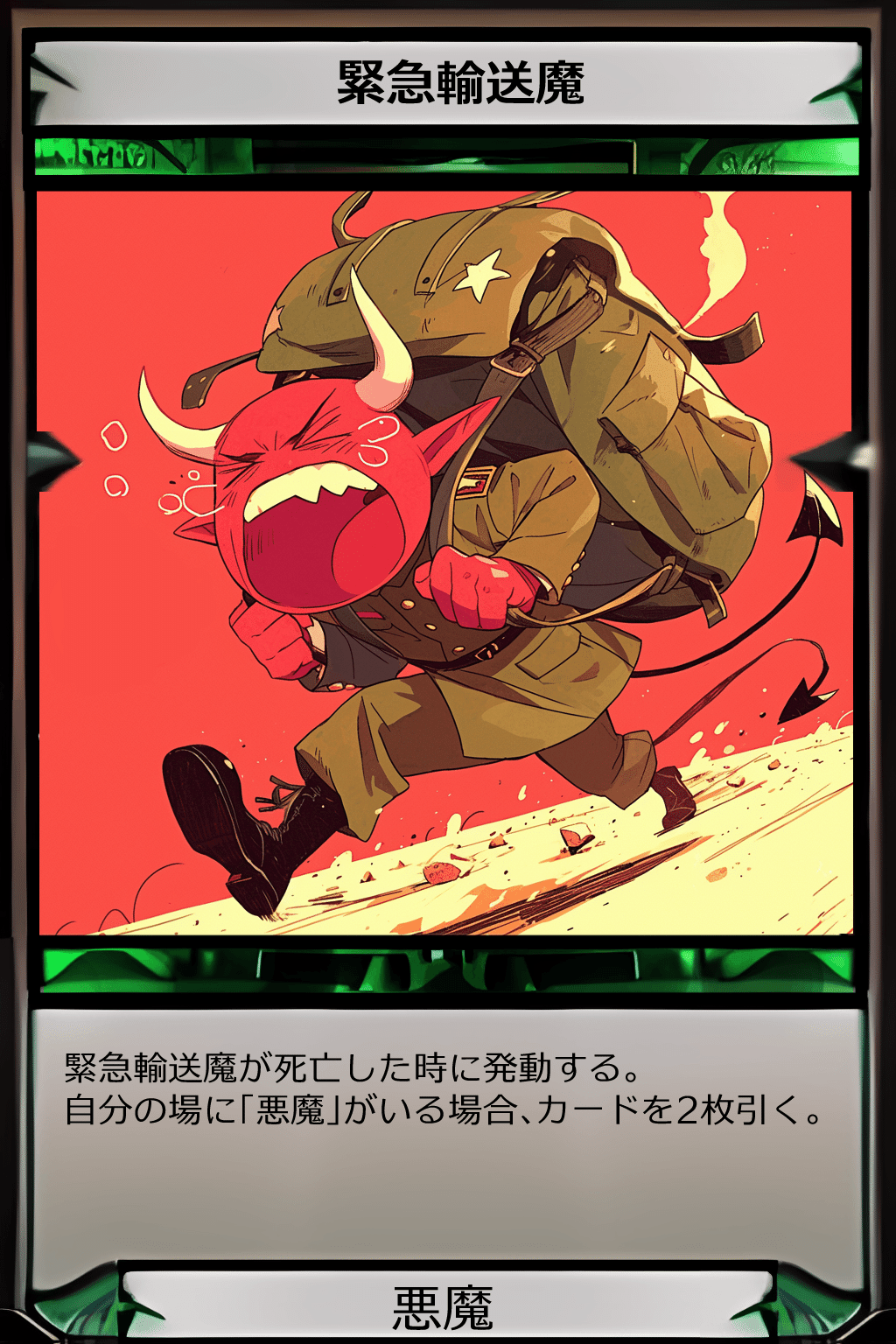

「くっ……《緊急輸送魔》でブロック』

《時重ねの悪鬼》の巨大な腕が、悪魔の非力な《輸送魔》を殴り潰した。さながらティラノサウルスが小人を踏みつぶすがごとき圧倒である。幸いにも悪魔本人の結界障壁にはダメージがなかったが、まともに一撃を喰らえば、一撃で障壁を破壊されてしまうだろう、それほどの破壊力を持っていた。

「……破壊された《輸送魔》の効果を起動する。場に他の悪魔がいるとき、カードを2枚ドローする」

悪魔の場にはもう1体生物がいる。先ほどの戦闘に参加しなかった、《魔界検問官》である。

《検問官》は相手によってトークンを送りつけられる効果を無効にするピンポイントな効果を持つ。前回の決闘で、悪魔は自分のデッキに《尺》を大量に仕込まれ敗北した。その反省からこの対策カードが投入され、実際に大入道のアヴァターである《過尺童子》の無力化に成功している。

だが、裏を返せば、《検問官》を破壊されてしまえば《過尺童子》はまた一気に悪魔のデッキに《尺》を入れてくるだろう。そうなってしまえば、またデッキ枚数が倍々に膨れ上がってしまう。そうでなくとも、現在の悪魔のデッキ枚数は490枚と少し。これでも通常の60倍に比べれば尋常でない数なのだ。その中からあの《時重ねの悪鬼》をなんとかするカードを引かなければ敗北は免れないだろう。

悪魔は額から流れる汗の感触を覚えた。八尺様の身体といえど、発汗はするらしい。だが、無理もないだろうと彼は思った。ここまで決闘を続けられているだけでもかなりの奇跡なのだ。いつ風に揺られて落ちるかも分からない綱渡り。極限の決闘。だが、やるしかない。

「2枚……ドロー!」

引き当てたカードを確認し――悪魔は確信した。まだ、やれる。

「早速引き当てたカードを使うぜ。《算知偽装》!」

『……! バカな、我が《時重ね》が消滅していくだと……?』

大入道は驚き、訝しみ……そして悪魔の場を見て確信した。デッキがいつの間にか消えていたのだ。

『《時重ね》の能力に気づいていたか……!』

「そのデカブツは俺のデッキ枚数を参照して強くなる生物だと思っていたが、読みが当たったみたいだな。本当なら殴られる前に引きたかったけどな!」

悪魔のデッキ消滅は一時的なものである。次に悪魔がカードを引くとき、デッキは元に戻る。だが、《時重ねの悪鬼》の永続能力はそんなタイムラグを待ってはくれない。常に悪魔のデッキ枚数を参照して能力が決定されるため、デッキ枚数が0枚になれば、パワー0……消滅する運命にあったのだ。

『フン……儂はこれで手番終了だ』

「おれのターン! さっき引いたもう1枚のカードを出すぜ。《空襲魔男爵》!」

『……!』

悪魔が呼び出したのは、戦闘機と一体化した悪魔将軍であった。飛行しているため、当然大入道の場の生物を無視して直接攻撃できる!

「空襲だ! 《魔男爵》!」

『ぐおおォォォォォッ!』

《魔男爵》が落とした爆弾が炸裂し、大入道の結界障壁にダメージが入る。この決闘が始まって以来初めて、大入道に一撃与えることができたのだ。更に、大入道が対抗手段を持っていなければ、《魔男爵》による空襲は以降のターンも続き、そのまま勝利まで持ち込める可能性もある……!

「俺はこれでターンエンド!」

ついに見えた光明に、悪魔は高鳴りを覚えた。だが、煙の中から見えた大入道の目は、むしろ邪悪な輝きを増しているようであった。

『儂の手番だ……!!』

◇ ◇ ◇

山頂に至る山中、大量の空鬼《くうき》軍と八尺バベルたちの戦いもまた、熾烈を極めていた。最初に展開していた切り札が倒され、空鬼たちの群れはますます勢力を増やしていく。それに対抗し、八尺バベルの長、池野が放った魔札が巨大な水の盾を生み出す。

(私たちの戦いはあくまで時間を稼げればいい。悪魔くんが大入道を倒すまで、しのぎ切れば……!)

邪悪な軍団の攻撃を水盾がせき止める。その間に後ろに避難した八尺バベルたちが新たな魔札を用意し、群がった空鬼を一網打尽にする。空鬼の大群は数こそあれど、いわば烏合の衆である。一方の八尺バベルたちは多人数戦の経験がある。予断を許さぬ状況ではあるが、今のところは順調に戦い続けられていた。

『……埒が明かねェな』

だが、希望的観測を打ち砕くように、暗く邪悪な声が響いた。池野が空を見やると、そこには一体の巨大な空鬼がいた。

他の空鬼より何倍も大きく、身体の至るところに傷がある。そして、まるで王冠のように肩から頭部にかけて生えている無数の棘。間違いなく、こいつが空鬼たちをまとめる長であろうと、池野は直感した。

『餓鬼とたわむれるだけって話だったが、存外にしぶといじゃねェか。尺鬼の野郎、あとで覚えておけよ』

虚空に向かって文句を呟きながら、巨大な空鬼が地上に降り立った。その衝撃だけで水の盾が形を保てなくなり、雨のように八尺バベルたちに降り注いだ。だが降りかかる水を無視して、池野はただ、敵を注視し続けた。

("尺鬼"……それが大入道の本当の名前?)

巨大空鬼が池野を指さし、言った。

『俺ェは空鬼の堕悶《ダモン》。女、てめぇが頭目だな。一対一《タイマン》だ。分かりやすい方法で決着つけようじゃねェか』

空に展開された空鬼たちが闇へと帰り、そして辺り一帯の闇が集約され、堕悶の元に集っていく。あれこそが堕悶のデッキなのだろう。おそらく、大入道=時鬼と同じか、それ以上の手合い。

「……いいでしょう」

池野の承諾に伴い、他の八尺バベルたちの結界が解かれた。一部のバベルは緊張から解放され、崩れ落ちるものたちもいた。だが、熟練の戦士は戦意を保ち、眼前の強敵を睨みつけた。

「池野様」

「手出しは無用です。心配しないで……私は八尺の里の里長。そしてかつての小学生世界チャンピオンですよ」

池野が経歴を口にしたのは、己を鼓舞するためでもあった。彼女は、八尺バベルになってもなお強く、神戸悪魔に敗れるまで無敗を貫いていた。そんな自分が、この場にいるバベルの中で最も強い自分が、一騎打ちから逃げてはならない。ましてや、その悪魔くんが戦っている最中に、逃げ出すことなどあってはならない……池野は恐怖を決意で塗りつぶし、デッキを構えた。

「池野恋、参ります」

八尺バベルたちが見守る中、もうひとつの決闘の火ぶたが落とされた。

◆ ◇ ◇

『儂は《時隠しの悪鬼》を召喚する』

大入道の場に、小さな鬼が現れた。鬼が悪魔へと腕を突き付けると、悪魔のデッキ上に怪しげな紋様が浮かび上がる。

『《時隠し》がいる限り、貴様のデッキは常に1000枚として参照される』

「面倒な能力を……!」

悪態をつきながら、悪魔はそれ以上に大入道の戦術を警戒していた。これまで大入道が使用してきた生物は、アヴァターを除き《悪鬼》と名の付く生物ばかりであった。いずれも以前の決闘では使われていないものばかりであり、悪魔は予想外の対応を強いられてきた。きっと、それだけじゃない、まだ何か手を隠していてもおかしくはない……。

『グックック。不安か? 恐ろしいか? 怪異とは畏れを己の力にする種族だという。その怪異となった貴様が、未だ儂の力を恐れているというのは……愉快よな』

「御託はターンエンド宣言の後にしな」

『カッカッカ。では見せてやろう。数多の決闘者を屠った、儂の最強生物を喚んでやろう。いざ、終焉の刻を告げよ――《悪鬼時辰儀》』

カアン。カアン。大入道の背後に現れたのは、鬼の意匠が施された大時計であった。大入道の邪悪な巨大さ、その根源ではないかと思われるほどに大きく、そして邪悪な時計である。カアン。時針が小刻みに動き、その度に空間が震える。鳴り響く不吉な音は、或いはこの世界があげる悲鳴の声か。

『《時辰儀》は己の山札から悪鬼一体を召喚する呪文。そして三体の悪鬼が共にいるとき、支払うべき代償は……!』

《時辰儀》の針が一周し、ついに”零”の刻を差す! 意匠だった筈の鬼の身に生気が宿っていき、耳を劈くほどの咆哮と共に目覚めた。空を覆い、他世界への出入り口をも塞ぐ巨躯を誇る大鬼。神戸悪魔は、それを指す呼び名を知らない。この酒落《さからく》の地において、それは本来許容されない高位《ランク》の魔札であった。だが、その生物は現れた。《時壊しの悪鬼王》。

『誇るがいい、小僧。《王》は滅多に召喚される生物ではない。ひ弱な人間相手であれば、八尺化の呪いだけで事足りるのだからな』

「…………!」

この時の悪魔には、大入道の高笑いなど耳に入らなかった。なぜならば、《悪鬼王》から放たれる威圧が、存在感が、五臓六腑五感すべてを貫くように、彼のすべてを圧倒していたからだ。

(勝てない……《《アレ》》は俺には倒せない……!)

彼は一目見た瞬間に確信した。自分のデッキのどの生物でも、あの《悪鬼王》を倒すことはできない。他の八尺バベルの誰かでも倒せないかもしれない。少なくとも、悪魔の知るすべてのカードより、それは強く、恐ろしいカードだった。

(…………それでも!)

悪魔は、過去の決闘経験を思い出し、己を奮い立たせた。最強のカードを出したプレイヤーが、必ずしもゲームの勝者になるのではない。彼のこれまでの決闘がその証明である。かつて、強力な《魔王》を出した次のターンに負けたことがあった。かつて、強固な《絶壁》を相手に攻め勝ったことがあった。そうだ。これは最強生物召喚大会などではない。ヴァリバブル・サーガだ!

『小僧……まだ勝ち目があると思うてか?』

「お前こそ、デカブツ1体出して勝ったつもりか?」

悪魔の挑発を受け、大入道はますます笑みを深めた。

『面白い……面白いぞ、小僧! 《悪鬼王》を前にしてその台詞を吐いたのは二人目だ! ならば受けてみよ、万物を溶かす時空の奔流を!』

《悪鬼王》が大口を開けると、せき止められたダムが決壊したように、様々な不浄なものが口のうちから吐き出された。混濁とした濁流の中には、どこかの世界の建造物や、かつてこの世界にあったであろう社やアーティファクトなど、様々な時代が混ざり、一緒くたになり、それらすべてが悪魔めがけて大滝のように流れ落ちようとしている。

『《悪鬼王》の効果! 相手の山札が1000枚以上のとき、相手を直接破壊する。儂の場にいる《時隠し》の能力により枚数を1000枚以上として扱うため――』

「おっと! 俺は《リフレクト・バリア》を発動!」

咄嗟に発動された魔札が悪魔の周りに球体状の光を放ち、《悪鬼王》が放つ時の濁流からかろうじて彼だけを防御した。そればかりか、本来悪魔が受ける筈だった衝撃が実体化され、ビー玉のように凝縮されていく。

「ダメージを一度だけ0にし、指定の対象にダメージを反射する。俺が選ぶのは……《時隠しの悪鬼》!」

悪魔が敵を目掛けてジェスチャーで銃を放つ。追従するように《バリア》から弾が発射され、《時隠し》の額を撃ち抜いた。ダメージを受けた悪鬼は被弾箇所から溶けていき、すぐに消滅した。

「攻撃力の高さが仇になったな。これで1000枚以上の時って能力は不発に終わったぜ」

『グックク……それで《悪鬼王》の能力を防いだつもりてか』

だが、大入道の顔から薄ら笑いは消えていなかった。

『もう一つの能力、相手の山札が1000枚を下回る場合、そのすべての魔札を破壊する!』

「なんだと!?」

《リフレクト・バリア》によって防がれた筈の濁流が、まるで時が巻き戻るかのように浮かび上がり、再び降り注いだ。今度の攻撃は悪魔自身にダメージを与えはしなかったが、代わりに悪魔の山札をすべて呑み込み、そのまま消滅してしまった。

『これで貴様の山札は0枚。次の手番、引く魔札がないため敗北となる……グックック、無駄な足掻きだったな』

「くっ…………」

《時壊しの悪鬼王》の能力は、その存在感にふさわしい強大なものだった。それまで《尺》稼ぎが上手くできていれば攻撃の時点で勝利、そうでなくても相手の山札を破壊してほぼ勝利できる。これだけの能力を持つ生物は、やはりこの酒落では手に入らない生物だろう。

「……それでも」

残りデッキ枚数、0枚。悪魔は最初に池野とヴァリサガ決闘した日を思い出した。あの時もデッキを破壊され、茫然と破壊された山札を見ていることしかできなかった。だが、たった1枚のカードが全ての戦況をひっくり返してくれた。そしてそのカードは、まだ悪魔のデッキに眠っていた……!

「……《不死身軍団長》の能力!」

『!』

消えた筈のデッキの跡地に、突如輝きと共に1枚の魔札が復活した。それはたった今能力が宣言された《軍団長》の力であった。墓地に送られたとき、何度でも山札の下に蘇る。

『……知っている。知っているぞ。小僧。お前はその生物に命を救われていたな』

大入道が言った。

『だが、今更そんな生物が場に出てきたところでどうなるというのだ? 我が《悪鬼王》は貴様のそれとは比べ物にならぬ最強生物だ。突破することなどできん。それでも、まだ打つ手があるというのか?』

「あるさ。これはヴァリサガで、俺はヴァリサガバトラーだ」

悪魔は笑った。ワンピースの裾を握りしめ、じっと《悪鬼王》を、そして大入道を見据える。史上最悪のピンチだが、むしろ狙っていた状況がついにやってきた。残りデッキ1枚。この状態を、神戸悪魔はずっと待っていた。

『面白い。儂はこれで手番終了だ』

思い出せ、これまでの決闘を。神戸悪魔として、八尺バベルとして、これまで歩んできた全てを思い出せ。《魔王》を出して負けた試合で、《魔王》自体は倒されなかった。《絶壁》を出されて勝った試合で、《絶壁》自体は倒せなかった。同じだ。強力な《悪鬼王》なんて無視してしまえばいい。倒すべきはただ一人、その背後でにたにた笑っている大入道一人だけだ。

「俺の、ターン!」

正真正銘、最後のターンが始まった。

スキル:浪費癖搭載につき、万年金欠です。 サポートいただいたお金は主に最低限度のタノシイ生活のために使います。