【八尺バベル】伍

失われた土地、総下県。国家統治をのがれ荒れ果てた無法地帯の地に、人知れずそびえる山がある。年間登山者平均ゼロ。Wikipediaにも個別記事がないマイナーな山、高寧山。野放しになった森は日中さえも光を通さず、文明から見放されたこの危険地帯に、今日、挑む者たちがいた。

彼女たちの風貌は異様であった。みなキャペリンとワンピースを着ており、背丈は4メートルをゆうに超えている。そして皆一様に、2メートル超のストレージボックスを装備していた。人の手が入らない過酷な山道をものともせず、女巨人たちはのしのしと山を登り続ける。やがて、彼女たちは古びた鳥居の前へとたどり着いた。

「……着きましたね」

リーダー格と思しき女性が、一歩前に出た。

「ここが大入道の本拠地ってところですか。随分かかりましたなぁ」

後方から女性が1枚のカードを、鳥居に向かって投擲した。カードは風を切りながら回転し、鋭利な刃物のように鳥居へと突き刺さった。そして。

「怨伽ァァァァァァアアアアアアアッ!!」

鳥居がけたたましい絶叫をあげた。あまりの声量に驚いたのか、周囲のカラスや動物たちは蜘蛛の子を散らすように退散していく。だが、真に驚くべきは鳥居そのものである。カードが突き刺さった場所からはまるで生物のように血が流れ、どこに用意していたのか、鳥居の上からはギロチンのような刃物が落下した。

「間違いありませんな、池野さま」

カードを抜き取り、女性がお辞儀をした。池野と呼ばれた女性は振り返り、他の者たちへと向き合った。

「みな、聞いてください。この先に大入道……我ら八尺バベルに呪いをかけた張本人がいます。奴は居場所を転々としていましたが、ここが本丸です。今日の大戦に勝つために、我々は血のにじむような努力をしてきました……呪われたデッキで戦う努力を」

池野の言葉に、他の長身女性――八尺バベルたちはしきりに頷く。中には涙を流すバベルもいた。

「小学生生活を取り戻すために。また机を合わせてカードゲームするために。今こそ各々のバベルを手に、大入道を討ち取りましょう! 八尺大戦……ここに開幕です!」

池野の発破に、八尺バベルたちは関の声で応える。総勢二十余名。八尺バベル隊は偽鳥居を脇に避け、山頂を目指して進軍を始めた。すると、天蓋のように空を覆う森が変色し、辺り一面に不穏な空気が立ち込め始めた。

「敵軍来ます。みんな構えて!」

暗黒そのものとなった空間から、人型の黒い化物の大群が現れた。長い鍵爪をしており、この世ならざる眼にて八尺バベルたちを凝視している。常人であれば発狂してもおかしくない、人の理を超えた存在。だが、八尺バベルたちもまた理を外れた怪異である。化物を相手に動じず、八尺バベルたちは己のデッキを取り出す。デッキ枚数10000枚……個々人ごとに調整を加えた、オリジナルのバベルデッキ!

「「「「衝突!」」」」

決闘の合図と共に、各地で激闘が始まった。化物たちの長い鍵爪が八尺バベルたちを襲い、彼らを守る結界防壁にダメージを与える。さらに黒い化物は浮遊しており、並のカードの攻撃を受け付けない。極めて厄介な魔札生物であった。

「こいつら、空鬼だ! 最新のレギュラーパックのカードで武装してやがる!」

「狼狽えないでください! 空鬼たちはランダムにこちらを襲ってくるだけ。自我なく振るわれる武器など恐れる必要はありません」

だが、八尺バベルたちも一方的にやられているわけではない。攻撃を耐えている間にコストを補充し、自分たちの魔札を唱えた。いずれも大型の切り札級生物である!

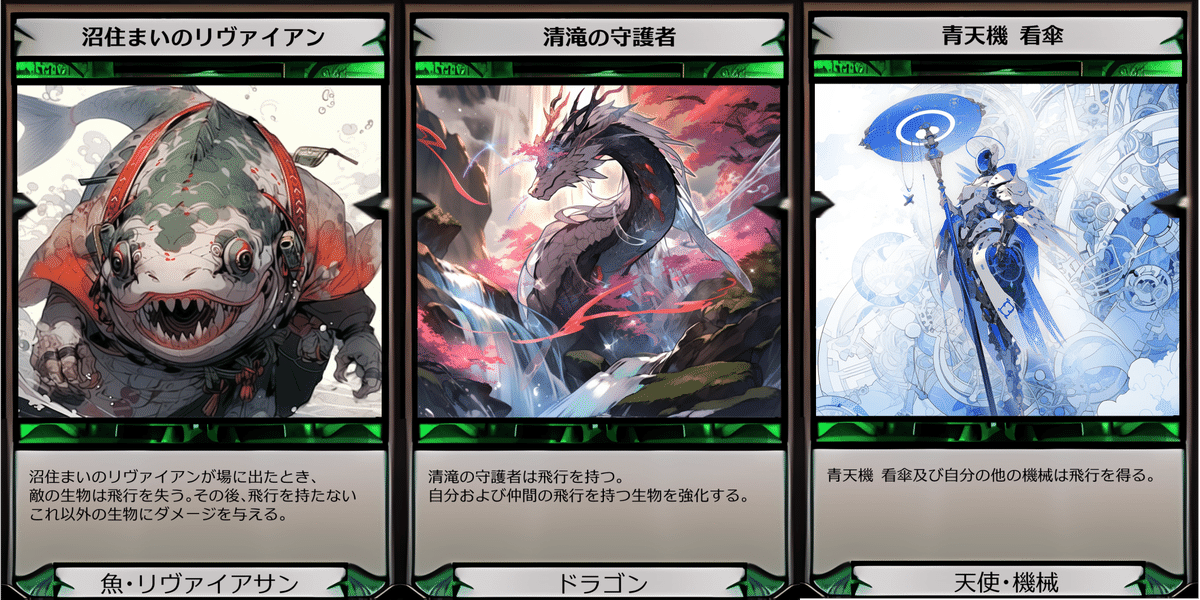

「来い、《青天機―看傘》!」

「現れよ、《清滝の守護者》!」

「来なさい、《沼住まいのリヴァイアン》」

天使、ドラゴン、大魚人……実体化を果たしたのは、いずれも個性的で巨大な生物だ。大魚人――リヴァイアンが着地と同時に強烈な咆哮をあげる。空鬼たちはたまらず落下し、砕けた大地がそれらを呑み込んでいった。ドラゴンが八尺バベルたちを護るように長い尾でとぐろを巻き、更にその上空で天使が待機している。

「スゲェ、壮観だ……」

八尺バベルの一人が思わず感嘆の声を漏らした。いくら背丈が増えても、中身は小学生なのだ。

「放心は後です。まだまだ来ます」

リーダーの池野は冷静に、眼前を見据えた。いくら倒されても、空鬼の軍勢は無限に湧いてくる。一方でバベルたちの手持ちカードは有限……10000枚のカードがあるとはいえ、耐えられる時間は限られている。

「悪魔くん、こちらは任せてください……!」

迫りくる空鬼たちを前に、池野たちは魔札を構えた。

◆ ◇ ◇

高寧山、頂上。周囲を囲う空鬼たちのおぞましい空間とは反対に、山頂付近は幻想的な空間が広がっていた。天を巡る無数の星々と、それらを反尺する水面……そう、一面に水が張られてたような地面をしているのだ。天には孔が空いていて、その先には星よりも多くの泡々が浮かんでいた。そして、孔を塞ぐように佇んでいるのは、八尺バベルたちが大入道と呼ぶ、雲が形をなしたような巨大な人型の化身であった。

数十年前、大入道がこの世界に降り立った時、この高寧山はとある大霊の支配下にあった。民たちから背丈を徴収し、見返りとして安産安全を付与する権能の持ち主であったのだ。大入道はその能力を気に入り、決闘にて大霊を破り、取り込んだ。目論見通り能力は反転し、背丈を与えて人々を操る能力と化し、晴れて大入道は”怪異”のひとつとなった。

八尺バベルたちを量産すれば、確かに軍隊を作ることはできるだろう。だが、まだ足りない。兵隊の数が多かろうが、それは己の力とイコールではない。目的はあくまで自己強化なのだ。八尺バベルはむしろ糧として利用し、己をより高めることで、ようやく大入道は”怪異”を超え、その先の存在になれる。かつては届きえなかった至高の存在に。

『来たか……』

大入道は、その巨大な眼によって、参道を進み来る一人の巨女の姿を見咎めた。その装いは普通の八尺バベルたちとは異なっていた。衣服は同じキャペリンとワンピース。だが、その色は白でなく黒である。まるで喪服を思わせる姿のバベルが、ついに最後の鳥居を潜り、山頂へと足を踏み入れた。

「久しぶりだな、クソデカ野郎」

黒い八尺バベルがデッキケースを垂直に降ろした。2メートル超の長さの、これまた漆黒のデッキケース。まるで棺桶のようであった。

『小僧。儂のくれてやった服は気に入らなかったようだな』

「ああいう白っぽいのは俺の趣味じゃないんだ。なんたって……俺は悪魔《デビル》。凶悪な悪魔を従える男だぜ」

今は女だけどな、とその八尺バベルは付け加えた。大怪異を前に、このふてぶてしい態度。間違いなく、ヒトであったころよりも成長している。大入道はそう実感した。

『知っておるだろうが、儂に再び敗れれば今度こそ貴様は理性を失う。引き下がるならば今だぞ。神戸悪魔よ』

「そんな弱腰な奴がこんな場所までくるかよ」

黒い八尺バベル……神戸悪魔はデッキを取り出し、言った。

「決着をつけようぜ、大入道」

『グ……ククククッ』

大入道は悪魔の下に舞い降り、手をかざした。虚空よりカードの束が大入道の下に飛来し、彼自身のデッキを構築していった。

『八尺の呪いを帯びた身でどこまで戦えるか、とくと味わわせてもらおう。ゆくぞ――』

「『衝突!』」

両者の周囲に凄まじい斥力が発生した。プレイヤーを護る防壁、結界障壁の誕生である。これは卓上で行われる一般の決闘ではない。世界と世界のはざま――泡間にて行われる、魔札使い同士の真の決闘である。

決闘の開始に伴い、先行後攻はランダムで決定される。この選択は世界の理よりも大きな条理であり、逆らうことはできない。

『グックク……儂が先行のようだな』

大入道の場に一体の鬼が召喚される。最序盤に展開される低級生物であるため、大した強さではない。だが、そういった生物こそ、状況次第で戦況を左右する能力を持つのだ。

『《時探しの悪鬼》の能力を発動。貴様の山札が1000枚以上あるとき……山札から好きな呪文1枚を手札に加える!』

鬼の眼が光り、大入道の前に1枚のカードが加わる。大入道は加えたカードを翻し、わざとらしく悪魔に見せびらかした。

「《八尺詛呪》……!」

『そうだ。貴様を呪った魔札だ』

大入道は哄笑と共にターン終了を宣言する。次の手番、悪魔がカードを引くためにデッキに手をかけるが、その瞬間に大入道が仕掛けた。

『小僧、貴様が他の八尺どもと違うというならば、まずはこの魔札を破ってみせよ――《八尺詛呪》!」

暗黒の霧が魔札から放射され、悪魔の下へと迫っていく。八尺の呪いにより、悪魔のデッキは10000枚以上存在する……よって、新たな手札を加えられていないこの状況でデッキ枚数を極端に減らさなければ、悪魔は即敗北してしまう!

「俺が」

だが、霧は悪魔をすり抜けて霧散していった。訝しむ大入道だったが、変化はそれだけではなかった。大入道のデッキから数枚のカードが浮かび上がり、焼けるように消滅していった。それらのカードもまた……すべて《八尺詛呪》!

「八尺バベルたちが無策だと思ったか?」

『貴様、何をした……!?』

大入道の問いは無意味であった。悪魔の頭上に輝く魔札がその答えだったからだ。

「たった今唱えたカードは《魔犬脱走劇》。俺はデッキの任意のカードをすべて破壊し、お前のデッキの任意のカードも破壊する。俺はこれで、俺のデッキの《尺の悪魔》9500枚を破壊した」

『……!!』

大入道の驚愕を理解するには、《尺の悪魔》の能力を理解するところからであろう。このカードは神戸悪魔が八尺化の呪いを受けた際に9960枚発生したカードである。その能力は、『自身を何枚でもデッキに入れられる』能力。それ以外に秀でた能力はなく、貧弱な悪魔である。まさにデッキ枚数をかさ増しするためだけに生み出されたようなカードを、あえて悪魔はデッキに入れていたのだ。ピンポイントでデッキから破壊する、ただそれだけのために。

問題は、そのようにして組まれた10000枚のデッキが、果たしてどこまで機能するかという話である。95/100が同じカードである以上、初手で引くカードすべてが《尺の悪魔》、以降に引くカードもすべて同じという可能性は決して低くはない。過酷なヴァリサガの決闘においては即敗北を意味する状況である。そのリスクを加味して……自分の極端な悪運を信じて、悪魔はあえてこのようなデッキを組んできたのだ。

『グ……ググ……グハハハハハッ! とんだ曲芸で我が究極呪術を避けたものよ。だが小僧、その威勢が果たしていつまで持つかな?』

「いつまで……? 決まっている。お前が泣いて許しを請うまでだ」

悪魔は帽子の鐔を掴み上げ、怒りに満ちた瞳を露わにした。

「言ったはずだ、決着をつけると。さあ、決闘を続けようぜ。ターンエンド」

悪魔の挑発に対し、大入道は……にんまりと笑った。やはり、こいつだ。八尺の呪いに挫けず、更には手札事故さえも恐れずに立ち向かってくる胆力。この男こそ、神戸悪魔こそ、俺の糧にふさわしい。

『いくぞ……儂の手番だ』

大入道がカードを引く。激しさを増す決闘の余波で、星々を映す水面が不安げにわなないた。

いいなと思ったら応援しよう!