【八尺バベル】幕

神戸悪魔に、最後のターンが訪れた。

『グックク……最後のカードは《不死身軍団長》。さあ、引くがいい』

悪魔のデッキ最後の1枚、それは大入道が指摘したその通りのカードである。《軍団長》自身の効果でデッキに戻ったので、当然のことであった。

『《不死身軍団長》……それなりには強い魔札生物だが、儂の《悪鬼王》には及ぶべしもなし。小僧よ、どう足掻いてくれる?』

「……俺はドロー前に《塔の再生》を発動する!」

悪魔が唱えた魔札が、山札を光で包み込む。すると、たった一枚だった山札が消え、代わりにそこには塔が建てられた。ただしくは塔のように高いデッキの束である。全長2メートル。塔としては小さいが、標準60枚の束であることを考えると、やはり破格である。

「墓地の生物1体を対象にして、同じ名前の生物をすべてデッキに戻す。その代償に、元々デッキにあったカードは消滅する……これで俺は、一番はじめに墓地に送った《尺の悪魔》9500枚をすべてデッキに戻した」

『面白い。再びバベルを建て直したか……!』

《塔の再生》にはテキストに書かれていない条件がある。元々のデッキを追放する都合、1枚以上のカードがなければ使用できない裁定なのだ。もし前のターン《悪鬼王》にデッキがすべて破壊されていた場合、0枚となって発動条件を満たさないところであった。

『だが小僧。お前が築いた塔はいわば惰弱の山。先の《軍団長》に比べれてより貧弱な生物ではないか。そんな生物を束にして、今更なにができるというのだ』

「弱くてもなんでもいい。高く積もってることが重要なんだ」

悪魔がカードを引く。当然、引き当てたカードは《尺の悪魔》である。大入道の言った通り、この一体を出したところで戦況をひっくり返すことはできない。だが問題はない。

「俺はアヴァターをここに召喚する。来い、《地獄の掃者 ガントリング》!」

カードが放つ輝きが、悪魔の背後に影を作った。影はゆらりと身をもたげ、やがて掃射銃を持つ悪魔の化身の姿となる。化身は、その巨大な掃射銃の銃口を大入道へと向けた。

《ガントリング》には、自分の手札を弾丸にかえて射撃する能力がある。現在、悪魔の手札は2枚。たった2発の弾では大入道の結界障壁を削り切ることはできない。そこで代わりの手段が必要となるが――。

『まさか……既に持っているのか、あの魔札を』

大入道の疑問に、悪魔はカードの発動で応えた。《メモリーバレット》。かつて烏江大を破った1枚である。

「自分が手札を捨てるとき、代わりにデッキの一番上から1枚を捨てることができる。俺のデッキは今9499枚……そのすべてを弾に代えて撃つ!」

悪魔は自分のデッキの束を握りしめ、そのまま墓地へと移した。その動きに呼応して、《ガントリング》の銃に弾が装填されていく。

「これが八尺バベルの、俺たちの力だ!」

化身は咆哮をあげ、大入道へ向けて射撃を始めた。1発1発は微々たるダメージだが、9499回と重ねれば、それは如何なるプレイヤーの結界障壁をも瞬時に破壊する破壊力を持つ。長い決闘の中で、ようやく通した反撃。今まさに、無数の弾の、その初発が大入道の結界に触れようとした、その時。

『この瞬間、儂は《時鬼の壁》を唱える!』

大入道の周囲、結界障壁を囲うように、魔札の放った壁が出現し、すべての弾を吸収した。

『貴様の山札が0の時、儂が受けるダメージもまた0となる。グッハッハッハッハッ! 残念だったな、小僧』

悪魔の渾身の反撃が防がれた。あまりの失意に、悪魔は膝をつく。揺れる水面が、今の悪魔の姿……黒い八尺バベルの姿を反射した。

『だが良かったぞ。儂に《悪鬼王》を召喚させ、その上一矢報いんと仕掛けてきたのだからな。その褒美に……冥途の土産に見せてやろう』

悪魔が視ている水面が黒く染まり、やがてそこには一つの光景が映し出された。

「そ、そんな……!」

仄暗い森の中。黒い一体の巨人の足元に無数のカードが散らばる。そしてその周囲……薙ぎ倒された樹木、壊れた鳥居、そして倒れている八尺バベルたちの姿。

「あ……あ……」

『さあ小僧、目に焼き付けるがいい。貴様の仲間たちの、無惨な敗北の光景を』

◇ ◇ ◇

「悪魔くん、ごめ……なザっ」

黒巨人の突きが、八尺バベルの胴を容赦なく貫く。既に決闘に敗れていて、結界障壁が機能しないのだ。巨人はまるで汚れを取るかのように手を振った。すっぽりと抜けた八尺の身体が、放射を描いて落下した。

『つまんねェ。こんなもんかよ、この世界の魔札使いは』

吐き捨てるように巨人が言った。返答できる者はその場にいなかった。皆、力尽き倒れているからだ。

「あいつは……」

『奴は空鬼の長だ。同郷のよしみで連れてきたが……八尺どもが相手ではさぞ退屈だったことだろうな』

うなだれる悪魔の姿を見、大入道――尺鬼はほくそ笑んだ。

(いよいよだ。ようやく……この時が来た)

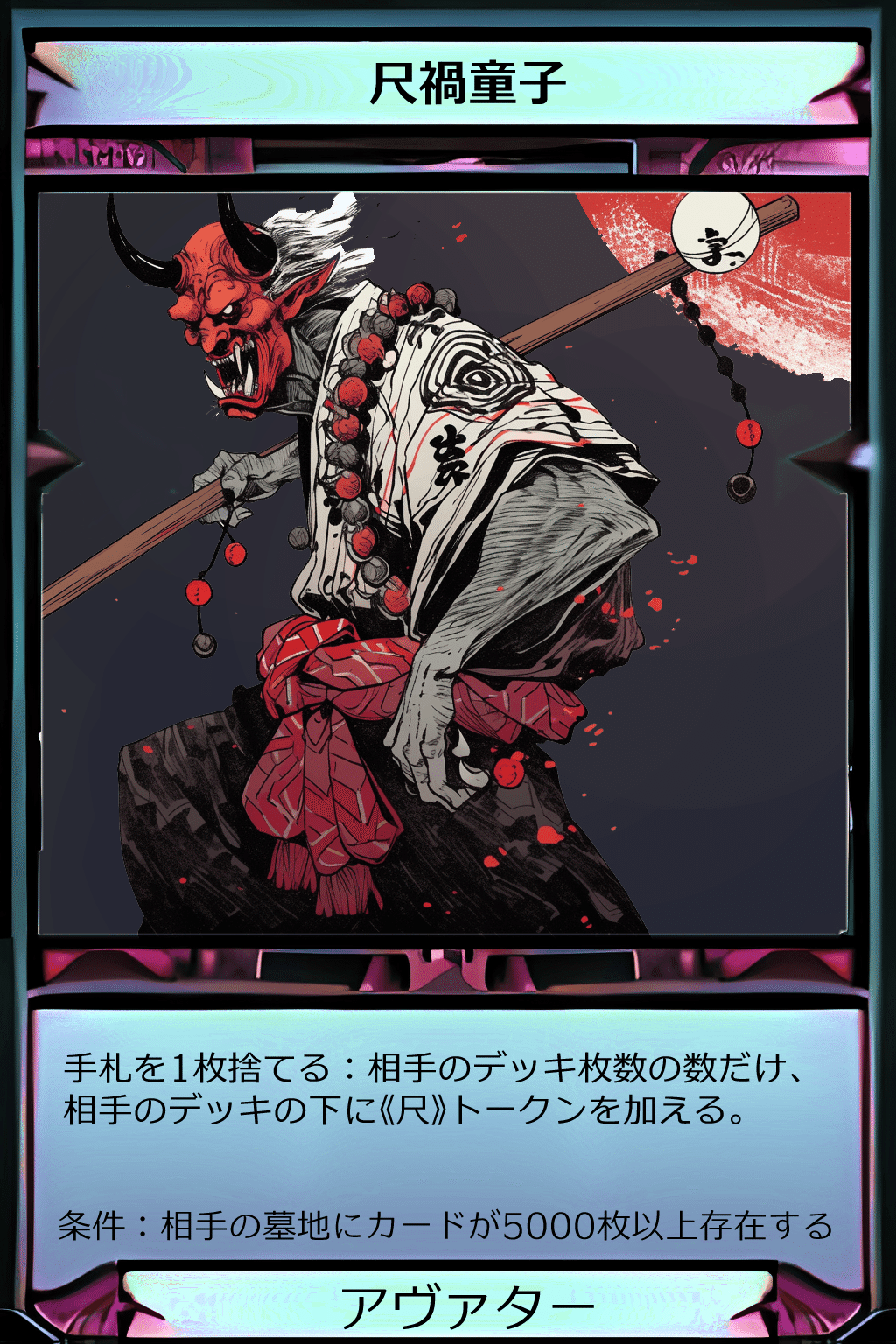

尺鬼の場には彼の化身、《尺禍童子》が控えている。対策によって能力を発揮できない状態ではあるが、些末な問題である。尺鬼が化身カードに手を翳す。すると、テキスト欄の余白に、新たな文言が浮かび上がった。

【条件:相手の墓地にカードが5000枚以上存在する】

このテキストが暗示する効果は不明ながら、悪魔の墓地には今、9900枚超のカードが積み上がっている。果たして、次に尺鬼のターンが回ってきた時、何が起こるというのか……!?

(さあ、早く手番宣言をしろ、小僧!)

尺鬼は墓地を凝視する。そのありさまは、視線の先に向ける熱量は尋常のものではなかった。例えるなら、探し求めた美食をついに目の当たりにした美食家のような、生涯をかけて追い求めた宝物を前にした海賊のような、それほどの歓喜が尺鬼の巨大な目に満ち満ちていた。その時。

「ク……クク、ククク……」

地獄の底から鳴りわたるような、低くおぞましい嘲笑が尺鬼の耳に響いた。彼は訝しみ。周囲を見渡す。だが、この山頂付近には誰もいない。今いるのは、尺鬼と、八尺バベルとなった悪魔少年だけ――。

『………………バカな』

目の前の悪魔の姿が信じられなかった。心を挫かれ、崩れ落ちたはずの少年が、何事もなかったかのように立ち上がっていたのだ。想定外の挙動。この時、尺鬼ははじめて、神戸悪魔という存在に驚愕した。

「八尺バベルの皆が、あんな簡単に倒れるわけないだろ。お前、幻覚かなにか見せてきたんじゃないか?」

悪魔の一言で、空鬼に敗れ倒れていた八尺たちの姿が映像から消えた。新たに映り込んだのは、未だ空鬼との決闘を続ける八尺バベルの長の姿。そして彼女を応援する仲間たちの姿だった。

『どうやって見破ったのだ? 儂の幻に綻びはなかったはず』

「俺がどれだけ、あの人たちと過ごしてきたか。お前が知らないわけがないよな」

そうだ。尺鬼はずっと八尺達の存在を覗くことができた。だれかの目を通すこともなく、どの八尺がどう成長し、どこまで強くなるのか。尺鬼は常に把握しているつもりだった。悪魔の信頼はその分析を超えていた。

『無意味だ。今更立ち上がろうと、貴様に儂を倒す策は――』

「ある。言わなかったか? 逆転の一枚は手札にあるってな」

悪魔の手札は残り2枚。1枚は弱小の《尺の悪魔》。もう1枚、温存されていた最後の札がある。

「魔札発動、《崩塔の怨讐》」

直後。尺鬼は、辺りが突然暗くなったことに訝しんだ。視線を上げ、すぐにその理由に思い至る。遥かに高いなにかが、己を見下ろしている。

◆ ◇ ◇

堕悶の攻撃は苛烈だった。空鬼をはじめとする、異形なる影の軍勢。無数に展開されたそれらはしかし、池野の結界障壁に届いていなかった。地面に展開された、文字通りの《泥沼》が理由だ。

『ギッキキ……硬ェ。硬ぇな。ここまで粘られたのは初めてだぜ』

「ハァ……ハァ……」

これまで堕悶は、執拗にして悪辣な攻めを続けてきた。迫り続けてきた選択の中には、誤れば彼の攻撃を許す、致命的なものも幾度かあった。だが、そのすべてを池野は防ぎ、正しい選択を続けてきていた。なんという精神力だろうか。いっぱいいっぱいのようではあったが、それでも彼女は気丈な姿勢を崩してはいなかった。

「まだまだ……こんなものでは、ありませんよ」

『……面白ェ』

彼は空鬼の古強者である。カードに描かれるような軍勢ではなく、個としての実力をひたすらに極めてきた。尺鬼のように策謀を練るようなことはせず、強者のみを求め、様々な場所をさすらい、戦いつづけてきた。

『この爪にどこまで耐えられるかな。試してみたくなったぜ。俺はこの魔札を――』

堕悶が新たなカードを唱えようとした、その時だ。何を察したのか、彼は突然背後を振り向いた。

「勝負の最中に何、を……?」

訝しんだ池野もまた、それを目視したようだった。堕悶の背後、すなわち高峰山の頂上に、それはあった。山頂周囲約1キロ範囲の四方に貼られた結界により、本来は外から目視ができないはずのものが、その結界を突き破り、月まで届かんとするように、高らかに突き出ていた。

聳え立つように見えるそれは、まさにバベルの塔のようであった。

◆ ◆ ◇

『なんだ……小僧、それは一体なんだ?』

尺鬼は呻いた。目の前に、悪魔の化身、《ガントリング》が立っている。そして、その振り上げた右腕の先に、巨塔があった。正確には、それは塔と見まがうほどに高く、巨大になった銃身の姿であった。

「《崩塔の怨讐》によって、俺の墓地のカードはすべて追放された。そして、追放したカードのコスト合計分だけ、今からお前にダメージを与える」

悪魔は無慈悲に言った。確かに、彼の墓地からはあらゆるカードが消えていた。あの銃身がその成れの果てなのだろう。カードのコストとは、当然各カードごとに振り分けられた設定値である。《尺の悪魔》ならば1。仮に《不死身軍団長》だったならば6。他のカードは? もはや、それは数えるまでもない数である。合算値がいくらであろうと、それは先の《ガントリング》を超えるのは明白であったからだ。

「……、……、…………ポポポ』

悪魔が言葉を発した。それは勝利宣言だったのか。それとも懺悔の要求だったか。尺鬼には分からない。あの八尺バベルの発する言葉が、すべて『ポ』に置換されている。それは本来、彼自身が仕組んだ悪辣な呪詛であった。恐れをなした相手に対し、自分の言葉が置換されてしまう、そういう仕組みである。八尺の言葉が聞けない者は、皆八尺に恐怖している。つまり。

尺鬼は今、神戸悪魔を恐れていた。

『ポ、ポ、ポ』

悪魔の化身が、一歩ずつ近づいてくる。破滅の足音がする。八尺を遥かに超過した銃身が、まもなく振り下ろされようとしている。尺鬼は慄き喚いた。無意味な抵抗である。八尺の呪いが逃れられぬものであるのと同様、決闘の原則から逃れることはできない。あるいはこの時、尺鬼は理解できただろうか? 怪異とは、みな恐るべきものであると。

『ポ、ポ――』

振り下ろされるのは一瞬だった。バベルとは、崩れ落ちるために建てられる。唯一、この時だけは、それは怨念によってただ一人の元に落下した。身を護る結界障壁が恐れをなすように消え去り、いよいよ塔が眼前に迫り――そこで意識が途絶えた。塔の激しい破砕音が鳴り響き、山全体が鳴動し、そこですべてが終わった。

大入道と畏れられし怪異、尺鬼は死んだ。

◆ ◆ ◆

「ハ、ハハ……! すげぇ。これが、これもヴァリサガなんだ」

塔の残骸を見下ろしながら、悪魔は独り言ちた。勝負の熱が、未だ八尺の大きな右手に残っている。元に戻ったとしても、この興奮を忘れることはないだろう。

彼は振り向き……すぐ真上をなにか黒くて巨大なものが飛び去って行くのを見た。映像の中で見た空鬼という生物だろうか。それは悪魔を一瞥もせず、上空の孔へと入っていった。空鬼が消え去ったということは、池野さんたちは無事だろうか? 悪魔は結界から出て、山道を下り始めた。

一歩一歩、整備された山道を降りていく。足取りが重い。というよりも、長い時間歩き続けたときのような、疲れた感じが近かった。八尺の身体は疲労を感じない。だったらきっと、八尺の呪いが解けていっているのだろう。

悪魔は空を見上げた。決闘の場と異なり、木々が覆われて星空が見えない。そして、だんだんと樹冠が遠くなっていく。想像よりも早いペースで、身長がなくなってきているらしい。気づけば、身に着けている服もいつものTシャツに戻っていた。

ふと、彼は不安を感じた。このまま身長がなくなって、消えてしまうのではないのか? 八尺化が解けたとき、元通りに戻るなんて、誰も保証してくれてはいないのだ。

尺鬼とは、八尺バベルとはなんだったのだろうか? 空鬼、怪異、バベルデッキ。この世には恐ろしく、そしてよくわからないものが満ち溢れている。ふつうの人に戻って、それらのことを忘れて、元の生活に戻ることは、果たしてできるのだろうか。分からない。心配になる。そうやって考えごとをしていたからだろうか。

「いてっ」

せりだした木の枝が、悪魔のひざ小僧を直撃した。しばし痛みにもだえていると……遠くで彼を呼ぶ声がする。見やると、そこには子どもたちの集団が、一斉に手を振っていた。悪魔は彼らを見たことがなかったが、それでも彼らのことを知っていた。

(そうだ……俺には仲間がいる。いっしょに苦しんで、耐えてきたみんなが)

これからのことはみんなで悩めばいい。たぶん大も相談に乗ってくれる。あるいは、大人たちも助けてくれるかもしれない。なにしろ、自分たちはまだ小学生なんだから。悪魔の悩みは吹っ切れた。

少年は、仲間たちの元に駆けだした。ふらふらと、何度も転びそうになりながらも、彼はなんとか辿り着いた。丑三つ時の山中に、ハイタッチの音が数度響いた。

【八尺バベル】 完

スキル:浪費癖搭載につき、万年金欠です。 サポートいただいたお金は主に最低限度のタノシイ生活のために使います。