館に取り憑くもの

無数の泡と隔たれた泡沫世界の片隅に、とある森の世界がある。とても小さな世界なので、秩序立った国や集落の類は存在しない。強いていうなら、森の中に一つの旅館が存在しており、これが唯一、小さな森に存在する文明の在処だと思われていた。

一人の老ゴブリンが切り盛りする旅館――"安息なる孤独亭"は、独特の文化を感じさせる宿に、美味なコメ料理、効能の多いオンセンを特徴とする。文明圏から遠く離れた地で静かに憩える秘境として、渡りの魔札使いたちにとっては密かな人気スポットになっていた。

周囲の森には、さほど危険な獣は生息していない。時折狼や熊の類が通りかかることがあるが、常人なら兎も角、魔札使いにとってはそこまで脅威にはならない。喧しくない程度に鳥が囀り、穏やかな川のせせらぎが聴覚を安らげる。ここは泡沫世界でも有数の安全地帯であり、喧騒や戦闘とは無縁の地であった……。

■ ■ ■

「お客様!お待ちください。あの館に行ってはなりません!」

静かな森に似つかわしくない、大声が響く。旅館のフロントから、パタパタと音を立てて小さなゴブリンが飛び出した。タキシードを着た、愛嬌のあるゴブリンである。ゴブリンは大変焦った様子であった。どうやら、一人の宿泊者を呼び止めようとしていたようである。

ゴブリンの声を聴いて、一人の男……宿泊者が振り返った。その男が放つ無自覚な気迫に、一瞬ゴブリンは慄いた。宿泊者の名は、ヴァン・リユウと言った。

「何故おれを呼び止める。宿泊代は既に払っているだろう」

「あ、あなたこそ、何故あれほど危険と申し上げた館に行こうとするのですか?」

「決まっている。館に巣くう魔物とやらと戦うためだ」

事のあらましはこうだ。この小さな森の中には、安息亭の他にもうひとつだけ建造物がある。それは旅館よりも昔から存在したという、既に廃墟と化した館であった。

安息亭の亭主……ゴブリンはこの館にさほど関心を抱いていなかったが、興味を持った宿泊客たちが自主的に調査に赴いた。結果、乗り込んだ三人の魔札使いのうち、2人が帰らぬ人となり、残る1人も満身創痍の状態で旅館の前に倒れていた。生き残った男は、震えるようにこう呟いていた。"館には魔物が住み着いている"と。

この事件の後、亭主は館への立ち入りを禁止したが、好奇心と自身の実力の過大評価から館に赴こうとする渡りは後を絶たず……最終的に結界の魔札によって封じ込めた。幸いな事に、館から旅館側に対してなんらかの攻撃が行われたことは一度もない。この不可侵状態が続いていけば、旅館としては平穏を維持できる。

「だというのに、何故わざわざ禁を冒してまで館に行くのですか!?」

「複数の魔札使いを屠ったのだろう?ならば、相応の強者が潜伏しているとおれは睨んだ。おれは最強にならねばならぬ。強敵がいるのならば、趣くまで」

「ですから……」

亭主は口を噤んだ。この男には、正論の類は効果がないのだ。ならば、どのような方法なら説得できるだろうか。

一方のリユウも思案した。結界がある以上、この亭主の許可を得られねば、力づくで押し通るしかなくなる。だが、亭主は非戦主義者であるため、戦うことはできなかったのだ。

「……ならば、これならばどうか」

リユウは、手元から1枚の魔札を取り出した。

「もしおれを通してくれたら、宿泊代とは別に払おう。それでどうか」

「ワタクシを買収するおつもりですか!?」

リユウの行為は火に油を注ぐだけだった。この方法では駄目と思い、リユウは通貨の魔札を懐にしまった。前に別の世界の街で言葉巧みに交渉している姿を見かけたが、ああは上手くいかない。

その後も、ゴブリン亭主とリユウの口論はしばらく続いたが、いよいよ説得の余地はないと悟ると、亭主は時間制限を設け、一定以上経っても成果を得られなければ大人しく引き返すことを条件に、男の旅立ちを認めた。リユウは渋々これを承認し、いよいよ森へと分け入っていった。

亭主は、あえて館の位置をリユウには知らせなかった。如何に小さな世界といえど、森はそれなりに広く、土地勘がなければ迷う事も珍しくはない。実際、これまでに館に挑んだ魔札使いの中にも、迷子の末に引き返した者たちも何人かいた。亭主は、今回もその例に習ったのだ。

この時点で、亭主の思惑には一つの誤算があった。それは、リユウの戦闘嗅覚が並外れて鋭いことだった。リユウは、初めて訪れる森とは思えぬほどスムーズに、正確に、館への道を歩んでいった――。

■ ■ ■

館へと続く道は、日差しがほとんど入らない森中だった。

旅館周辺の暖かな雰囲気とは対照的に、この辺りの森は暗く、ほんのりと湿っており、まるで近づく者を排除したがっているかのようだった。心臓の弱い者が歩いていたとすれば、すぐに恐怖心に覆われ、引き返したくなることは必死であろう。そんな者たちを蔑むように、周りの獣が遠吠えをあげるのだ。

だが、この日、館へと挑んでいるのはリユウであった。彼は臆病という言葉とは無縁の男であり、森の暗鬱さなど物ともせずに進んでいく。周囲に棲む獣たちも、男の放つ存在圧を本能的に察知しているのか、唸り声一つあげなかった。

したがって、森中を何事もなく通過し、リユウは館へとたどり着いた。魔物が棲まう館へと。

仄暗い森の中に、その館は佇んでいた。旅館と異なる文明背景によって建築されたと思しき建築物は、目に見えて寂れており、辛うじて外観を保っているような有様である。魔物が棲みついているという前評判から予想できるような、瘴気や邪気の類はない。苔などの植物に浸食されている有り様から、まるで館自体が既に死した樹木の一つであるかのようで、仮にこの場所存在を知らずに訪れたならば、館をそうとは思わずに通り過ぎてしまってもおかしくはない有り様であった。

先人の誰かがこじ開けたのか、玄関扉は既にない。がら空きとなった玄関から、リユウは館へと足を踏み入れ――。

「っ!?」

ヒュンという音が空を切る。咄嗟に身を躱したリュウは、そのままの勢いで玄関の上部を蹴り、転がりながらエントランスへと着地した。そしてすぐさま立ち上がり、攻撃の主――浮遊する椅子の存在を目視した。

(椅子だと……?)

椅子は空中で旋回し、脚部をリユウへと向け急降下した。リユウは迎え撃たんとカウンター対空パンチを繰り出すが、拳が命中した瞬間、強烈な衝撃によってむしろ弾き飛ばされてしまった。

埃だらけの床に頭をぶつけそうになるも、リユウは空中で急回転して衝突を防ぐ。そのまま両の足を床に叩きつけ、摩擦音を放ちながら勢いよく後退した。そして未だ空中にある椅子を睨み、訝しんだ。

(あの椅子は魔札による生成物なのか?)

先ほどの接触で発生した衝撃は、自身の周囲に形成された力場と椅子との衝突ではなかろうか。リユウはそう考えた。結界力場が微小なダメージを受けた時と同様の衝撃が襲ってきていたからだ。

椅子は天地さかさに吊られたように浮かび上がり……再びリユウへと真っすぐ突っ込んできた!ホーミング椅子!

「ムンッ!」

リユウは咄嗟に1枚の魔札を引き、使用した。それは彼が携帯していた有象無象の魔札の束の中からではなく、彼自身の山札の上からであった。拳の反撃。リユウの身体を黄金のオーラが包んだ。

椅子の攻撃は、相変わらず単調な直線攻撃だった。並外れた動体視力を持つリユウは、容易く攻撃を躱し、自力で反撃を命中させた。先ほどと違い、魔札の力を帯びた反撃である。リユウの拳は一撃で椅子を粉砕せしめた。落下する粉微塵に混じって、1枚の魔札が床へと落ち、静かに消滅した。

「やはり魔札……既に決闘は始まっているのか」

リユウは独り言ち、山札から4枚の魔札を引いた。いかなる原理かは分からないが、館に立ち入った瞬間から、魔札による決闘は始まっていたのだ。このようなケースはリユウによって初めての体験であり、期待に筋肉がわなないた。リユウはエントランスを後にし、2階への階段を昇った。

■ ■ ■

館の内部は、外観より尚も荒れ果てた廃墟同然であった。

そして当然のように、各部屋を訪れる度に新たなポルターガイストがリユウを襲い、その度に1枚魔札を補給し、撃退した。燭台、ぬいぐるみ、なんらかの装置――中でもとりわけ巨大だったのはベッドである。

寝室の扉を突き破りながら襲来するベッドには流石のリユウも驚いたが、椅子などと同様、1枚の魔札と拳によって容易く撃退せしめた。それまでの家具と同様、壊れるベッドの中から魔札がはらりと落下し、虚空へと消滅した。

さて、寝室を出て、書斎に踏み入れた時である。今度は本棚が襲ってくるかと期待したリユウへと、応えたのはしわがれた老人の声であった。

(侵入者よ。疾く立ち去れ。この地を何処だと思っておる?偉大なる死霊術師、ディバルト・エリクセルドの居城であるぞ!)

声は鼓膜ではなく、リユウの脳内に直接響いた。だが、リユウは臆することなく返答した。堂々たる声で。

「おれはヴァン・リユウ。この館に住まう魔物と戦いにきた。おまえがこの地の主だというのならば、おまえが相手だ」

リユウは深く腰を落とし、構えた。一陣の風が吹き荒れ、埃や散らばっていた蔵書どもが撒き上がった。直後。

(ま、待て!汝と魔札を交えるつもりは――)

謎の声の脳波は、その者自身の咳によってかき消された。舞った埃が気道に入ったのか。やがて、訝しむリユウの前に、ゴホゴホと咳き込みながら、小柄な男が本棚の影から姿を現した。隠者のようなローブを着た老人であった。

「改めて、余はディバルト・エリクセルド――コホ。長らく寝ている間に随分とまた埃が溜まったな。また掃除せねばならんな……ゴホッ」

老人……ディバルトは激しく咳き込み、自身の背中をさすった。少しして、リユウが訪ねた。

「館に入ってからというもの、椅子だの寝具だのが魔札によって襲い掛かってきた。あれは魔物の仕業だとおれは睨んでいる。おまえが魔物自身でないとすれば、何か知らないか?」

「その魔札の主は余だ。――待て、早まるなよ。確かにお前を襲ったのは余の魔札だが、それを放ったのは余自身ではないのだ」

「どういうことだ?」

ディバルトは倒れた本棚を椅子代わりに腰かけ、そして語り始めた。

「先ほども言った通り、余はかつて死霊術師として名を馳せた。多くの降霊術を学び、多くの生者に手をかけ……その果てに魔札使いへとなった」

老人の手が震えた。

「若き余は増長していた。禁断の魔札を入手し、数多くの魔札使いを葬り……喰らい、更に力を増していった。貪欲だったのだ。来る日も来る日も研究と決闘に明け暮れた。日を増すごとに余の力は強大になっていった……」

老人は一度咳き込み、話を続けた。

「ある日、それは訪れた。決闘にかけていた情熱が、力への渇望が、まるで糸が切れたかのように、ぽっつりと突然なくなったのだ。余の心は伽藍洞になった。その切っ掛けがなんだったのか、今の余には思い出せぬが――生への欲求すらも失った余は、衝突とは程遠いこの小さき木々の中に安息を見出し、そこを余自身の墓標とすることにしたのだ」

「ならば死ねばよかろう」

リユウは淡々と言った。ディバルトは慟哭で応えた。

「できなかったのだ!余が決闘を求めずとも、我が化身は違った。戦いに飢え続け、辺り一帯の危険生物どもを喰らいつくし、それでも飽き足らず、偶々この地を訪れた魔札使いどもをも腹の足しにしたのだ……奴は力を増しすぎた。その影響で、余は死ぬことが許されぬ。仮に余が自決を図ろうと、奴は必ず止めに来るだろう。今の余を満たすのは後悔だけだ。過ぎた力を求めたがため、余は永遠に苦しむのだ」

ディバルトは大粒の涙を流した。

「……奴はまだ飢えている。このままでは、他の世界にも影響を及ぼし、破壊の限りを尽くすかもしれぬ。余はそれを望まなかった。だから、余自身と共にこの館に縛り付けたのだ。奴がここから抜け出せぬように」

「なるほど、おまえは苦しんでいるのだな」

ディバルトの話を聞き、リユウは結論付けた。

「ならば、おまえの苦しみをおれが断とう」

リユウが断言した。力強く。

「おまえのアヴァターはおれを求めているのだろう。ならば、どのみち戦う宿命にある。やつの居場所をおしえろ」

「馬鹿な。言ったであろう。余のアヴァターは今や危険な存在だ。奴と戦うなど……無謀を通り越し、神話的存在に挑むようなものであるぞ」

「おれは最強にならねばならぬ。アヴァターであれ神であれ、強者ならば倒すまで」

ディバルトは憂慮した。眼前の男は、若き日の自身と同じく、力に取り憑かれているのではないか。愚直な力強さの中に、危うさを感じ取ったのだ。一方で、どこか自身と違う部分をも感じていた。この男ならば我が呪縛を解き放ち、己とは違う道を選べるのではないか――そういう期待もまたあったのだ。

熟考の末、リユウに賭ける事に決めたディバルトは、アヴァターへと続く封印を解除した。そして、天上を指で指し示した。

「三階、懺悔の間。そこに我がアヴァターはいる。気をつけろ、奴は最早、尋常の存在ではない」

リユウは筋肉をふるわせ、嗤った。

「おれも尋常を超えてみせよう」

■ ■ ■

今にも崩れ落ちそうな階段を飛び越え、リユウは三階へと飛び乗った。反動で階段が砕け落ちたが、どのみち退路は必要ない。重々しい扉を、リユウは筋肉によって容易く開けた。深い闇が彼を出迎えた。

一片の光すら存在を許されぬ、完全なる闇……否。暗黒そのものの中、僅かに1つ、光点があった。それは、青白く邪悪に燃え上がる、1枚の魔札であった。リユウの存在を察知したのか、魔札は浮かび上がり、この光を急速に強めていく……!リユウは身構えた。

魔札が放つ光はやがて実体を伴い、膨張していく。無数の腕を、脚を、巨大な肉体を形成し……この世ならざる邪悪を顕現させた。即ち、ディバルトのアヴァターの召喚であった。

リユウは拳を構え、5枚の魔札を空中に展開させた。久々の強敵……リユウの闘志が燃え上がった。呼応するかのように眼前のアヴァターが咆える。そして……

「衝突!」

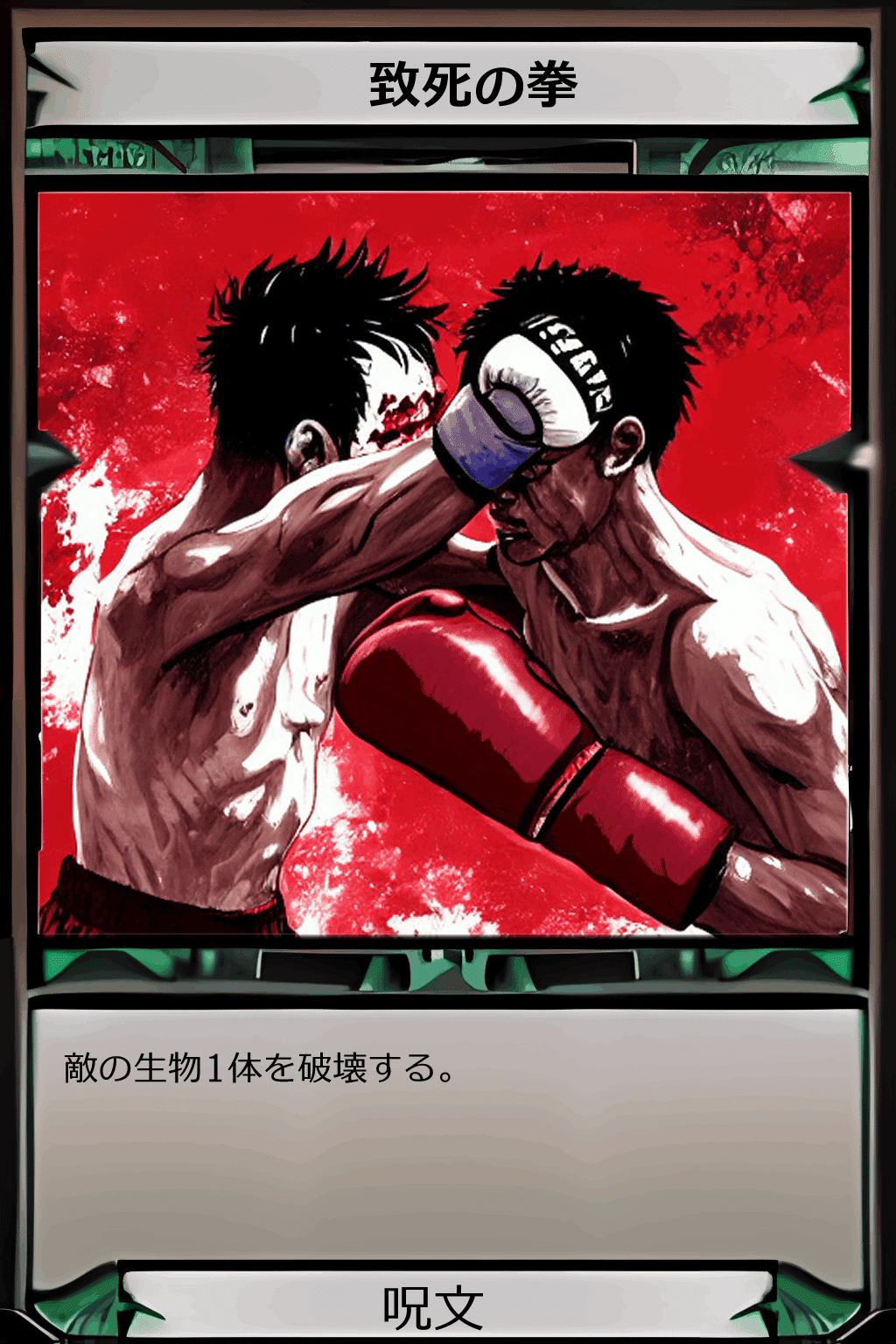

リユウは一人叫び、手札から1枚の魔札を使用した。アグレゲイトの青とは正反対の光……朱色の輝きがリユウの拳に灯った。リユウはアヴァターとの間合いを一瞬で詰め、魔札の一撃を放った。致死の拳!

「「「GGGGGGGGGGGGGGGG――――ッ!!」」」

受肉されたアヴァター。その心臓部と思われる場所をリユウは思い切り殴りつけた!アヴァターはその巨躯をくの字に曲げ吹き飛び、倒れた。しかし、通常の魔札生物であれば一撃で死亡せしめる強力な一撃だったが、アヴァターを破壊しきることはできなかった。

アヴァターがゆらりと起き上がる。先の一撃の命中箇所が大きく抉れていたが、アヴァターの身体が強く発光すると、周りの闇を取り込むかのように徐々に黒い肉を形成していき、すぐに元通りとなってしまった。

「なるほど。破壊をダメージに置換して免れたか」

破壊できなかった現象を、リユウは冷静に解釈した。

「……手番終了だ」

だが、その時である。アヴァターの身体から肉片が2つほど崩れ落ち、それぞれが小さなアヴァター自身とも言うべき肉体を形成したのだ。肉片を分けた部位も、先ほどと同様に修復されていく。ディバルトのアヴァター、幽鬼アグレゲイトは、強力な再生能力と手下の生産能力の両方を備えているのだ!

「「「GGGG……」」」

幽鬼は気味の悪い嘲笑を上げ……手下たちにリユウへの攻撃を命じた!手下幽鬼は不気味な大口をばっかりと開けると、リユウへと突撃した。

手下たちの攻撃を、リユウは――。

まともに受けた!奇怪で長い牙がリユウが放つ結界力場を傷付け、力場内のリユウの身体を僅かに抉っていく。だが、リユウは悲鳴一つ上げず、むしろ笑みを浮かべていた。

獲物の悲鳴を楽しみにしていたアヴァターは、不満気に唸ると、自らの四肢から無数の長い触牙を伸ばした。本体の攻撃である。無数の牙がリユウを狙い撃つ。今度はリユウは幾つかの牙を回避し、タイミングを見計らった。そして、最もアヴァターに近い牙がリユウを狙ったタイミングで、魔札を発動した。

拳の反撃!椅子を破壊せしめた時と同様の魔札である。牙の攻撃を逸らしながら、リユウは反撃のカウンターパンチを命中させた。反撃をまともに受けたアヴァターは大きくよろめき、後ろにへたりこんだ。

アヴァターは牙を二体の手下に突き刺し、吸収回復を行った。だが、未だ立て直しが必要な状態であるように思えた。これにてアヴァターの手番終了。そう判断し、新たな魔札を引こうとするリユウだったが……。

「……っ!!」

直後、彼の足元から、無数の触牙が生えてきたのだ!咄嗟に回避したつもりだったが、結界力場が大きく削られた。そして、周囲の暗闇の中からは、更なる牙が迫りつつあった。

(複数回攻撃能力……!!)

リユウは内心、アヴァターの能力を侮った事を後悔した。驚異的な再生能力、手下の生成能力。それらはアヴァターが強大化していく過程で手に入れた能力ではなかろうか。ならば、その他の能力を持ち合わせていてもおかしくはない。アグレゲイトはそれほどまでに強大な魔札生物になっていたのだ。

闇から生えた複数の牙が、更にリユウの力場にダメージを与える。初めは苦悶の声を漏らさなかったリユウだが、その攻撃回数は恐ろしかった。無数の攻撃が度重なり、遂に結界力場がほとんど砕け、衝撃でリユウは大きく後退吹き飛ばされた。

「グ……カッ……」

すべての牙が遠ざかり、再びアヴァターが闇の中から姿を現した。当然、無傷の状態である。一方、リユウは先の攻撃で手傷を負い、まさに絶対絶命の状態であった。勝利を目前に、アグレゲイトは下卑た笑みを浮かべた。

「この状況を、待っていた……」

だが、いくら傷つけられようと、リユウは決して膝を折らず、戦闘姿勢を維持していた。その手には、新たなる魔札。

「おまえを倒すには、チマチマとした攻撃では足りぬ。おれの全力の拳によって葬らねばならないようだ」

その時、リユウの背後に、十数の握りこぶしが浮かび上がった。ある拳は炎を、ある拳は雷を、ある拳は殺戮の朱の光を放っている。それらは館に入ったときから、リユウが放ってきたすべての「拳」呪文であった。その威容を目の当たりにし、アグレゲイトは、あるいはこの時初めて、恐怖という感情を知った。

「拳撃地獄」

文字通り、それは地獄だった。言葉通り、それはリユウの全力だった。回復の暇も与えられないまま、拳がアヴァターを襲い、次の拳がアヴァターを襲った。拳によるダメージ。拳によるダメージ。拳。拳。拳。拳。

「「「GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG」」」

アヴァターが叫んだ。最早悲鳴の羅列ですらなかった。一撃を受ける度、全身を灼熱が、電流が、強力な波動が全身を貫いた。そして最後に、破壊を伴う致死の拳が、アヴァターの心臓を寸分たがわず貫いた。

「G――――ッッ!!!!」

アヴァター、幽鬼アグレゲイトの肉体が四散した。散り散りに吹き飛んだ肉片は、もはや再生する余力すらもなく、蒸発するように消滅した。

権化の消滅と共に、この懺悔の間を閉ざしていた深淵の闇が薄れていき、戦いで荒れた以外、清潔に保たれていたであろう室内を露わにした。簡素に作られた聖壇には、見知らぬ女性の絵が飾られていた。

幽鬼の完全消滅を確認すると、リユウは戦闘体制を解き、魔札を懐に閉まった。すると、どこからかしわがれた声が響いた。

(((感謝する、ヴァン・リユウ。安らかな終わりなど、余には縁遠いものと思っていた。だが、そなたが化身を砕いてくれて、ようやく余も彼方へ旅立てる。望外の喜びだ……ありがとう――)))

威厳、諦観の色のない、安らぎに満ちた声だった。アヴァターの魔札とは即ち魔札使いの魂の具現化であり、アヴァターの死はその魔札使い自身の死を意味する。増長し、暴走するアヴァターが如何に使用者の魂を冒したか、リユウには想像もできなかった。だが、たった今、彼は解放されたのだ。強敵との激闘も制した。リユウは満足感に包まれた。

直後、懺悔の間が大きく揺れ、聖壇が崩れ落ちた。否。主を失い役割を失ったことで、遂に館自身が崩壊を始めたのだ。当然、リユウは外に出ようとするが、ちょうど決闘に全神経を使った反動による強烈な眠気が彼を襲った。これまで、彼がこの眠気に抗えたことはあまりなかった。今回もその例に漏れず、幾つかの瓦礫が体を撫でる中、リユウの意識は遠くなり、身体は館の残骸にへと呑み込まれた。

■ ■ ■

「―――てください……起きてください、リユウ様!」

リユウはハッと目を覚まし、背中を押しつぶしていた巨大な瓦礫を押しのけ、無理やりに起き上がった。既に全身の傷は完治していた。

「良かった。ご無事だったんですね……なぜご無事でいられたのです?」

声の主は、安息なる孤独亭の亭主であった。結局心配になって後をつけてみたら、丁度館が崩れており、なんとかリユウを見つけるも、瓦礫をどけられずに仕方なく声をかけていたのだった。

「館に棲んでいた魔物は退治したぞ」

「……でしょうね」

亭主はかつて館だったものを改めて見つめた。辛うじて形を保っていたものが、遂に支力を失い崩壊した。果たして、巣くっていたのは本当に魔物だったのだろうか?すべてが瓦礫の山へと変わってしまった今、その疑問に応えるものはない。亭主はこれ以上考えないことにした。

「とにかく。まだ危険が潜んでいるかもしれません。ささ、早く宿まで戻りましょう」

「危険だと?おれは大丈夫だ。次の強敵を……」

「いいから、早く戻りますよ。もうすぐ約束の帰還時間なんですから」

館に行く前に設けた条件を口実に、亭主は強引にリユウを連れ戻そうとした。拳は渋々とそれに従った。二人は他愛のない話をしながら、旅館への帰路を歩いた。

魔物の館がなくなっても、相変わらず辺りの日当たりは悪かった。薄暗い森の中、ようやく邪魔者が消えたとばかりに、獣たちが遠吠えを始めた。かつて館だった瓦礫の山を、おだやかな風が撫でた。

【館に取り憑くもの】 終

スキル:浪費癖搭載につき、万年金欠です。 サポートいただいたお金は主に最低限度のタノシイ生活のために使います。