『ヤエル49』あらすじ、プロローグ、そして、第一章【#創作大賞2024・#漫画原作部門】

あらすじ

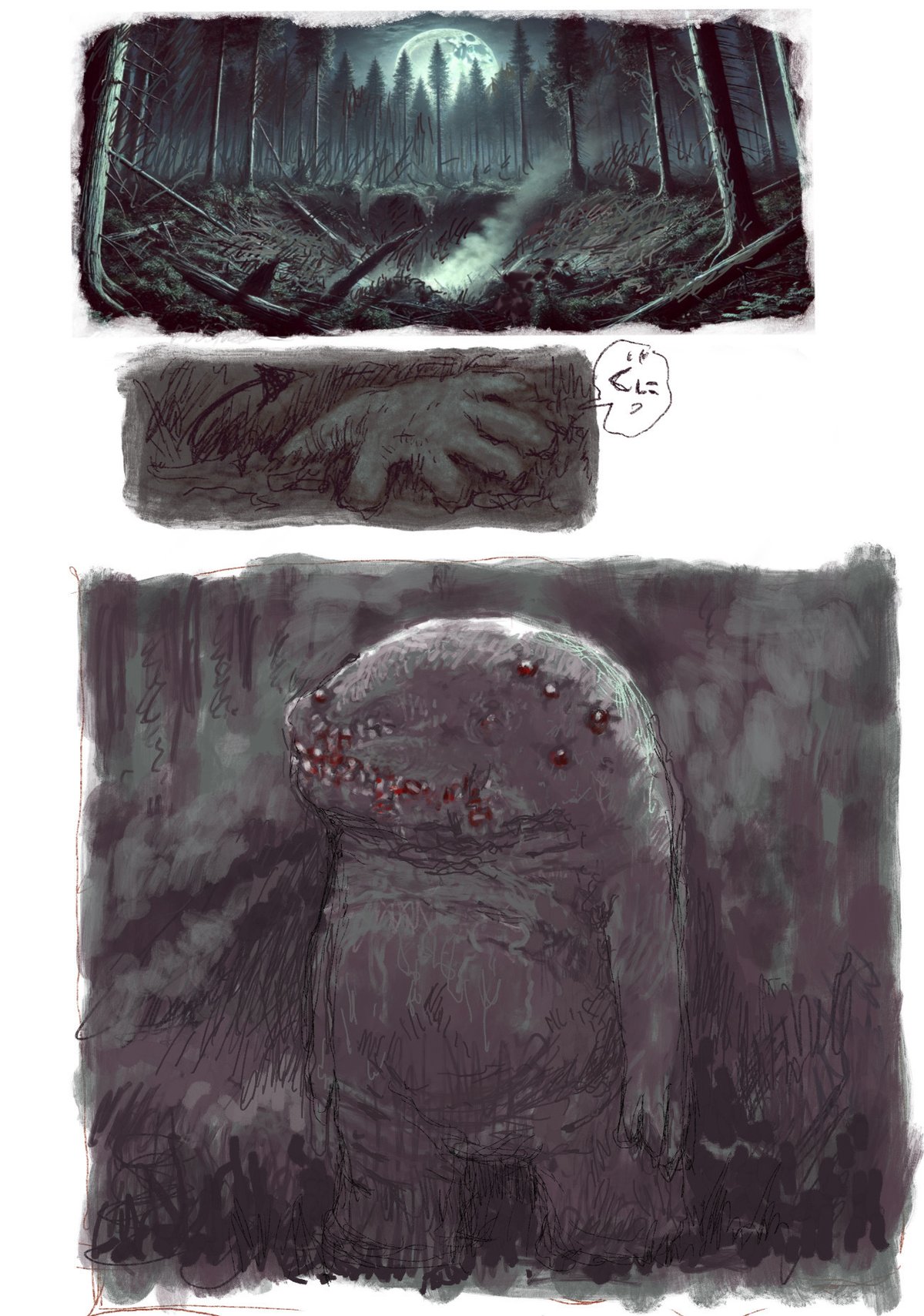

ある夜……。

遠い宇宙の果てから、外宇宙生物型地雷・タモタンが日本の最南端の小島、神鳥島に落ちてきた。

災厄を予知していた国連宇宙軍直属の非公開組織・ヤエル49は、特殊工作員・ジェイソン井上チームと女型不死超人・スープラにタモタン殲滅を命じた。

同日、同島ではヌシと呼ばれる存在と、島の地主・島を愛する森下さんの因縁があり、両者の対決の時は近づいていた。

さらにその夜、島の環境を保護する森林官のあさみは、顔の見えないストーカー・ユビナガに目をつけられ、島の中で追われることとなる……。

これは、さまざまな事情を抱えた者たちが一堂に集結し、生き残りをかける「激突」の物語である。

キャラクターリスト

プロローグ

白い物体が、光速に近い速度で地球に向かっていた。

全長3メートルほどの球状の物体は、地球の大気圏にふれ、摩擦熱で破壊され、砕ける。

そこから、ソレは飛びだした。

大気圏の熱にあぶられ、もがき暴れるソレはまるで――猿のようにも、寸足らずの人間のようなシルエットにも見える。

手足をばたつかせながらも大気圏をもがきながら突破したソレは、そのまま地上に落下していった……。時刻は日本時間で21時を回るころであった。

「隕石? じゃない……あの動きは……。人工衛星――? いや……」

少年は望遠鏡をのぞき込みながら興奮していた。

駆け出しの天文ファンである少年は、空気の澄んだ離島に父親と住んでいる。少年は流星群を動画で撮るのが趣味だと周りに吹聴しているが、本当の目的はUFOや宇宙人を、彼自身の眼で見、撮影する事だった。

それが今、叶いつつある。

少年は深緑色の野球帽を後ろ向きにし、望遠鏡つきビデオカメラのファインダー越し、それを眺めていた。

「……ウサギ?」

望遠鏡の中、豆粒のように映るそれは白く、手足は身体に比べると小さい。

「おーいタケル、ご飯できたぞ、飯。タケル? まぜご飯だぞ、タケル、おーい」

少年は父親の声も耳に入らないまま、録画ボタンを緊張しながら押す。

少年はそのまま、それがあの美しい島――「神鳥島」に落下するのを、手汗をぬぐう所作も惜しんで凝視していた。

◆森にて

巨大な生き物(「ヌシ」) のシルエットが、空の異変に気づき、むっくりと体を起こす――。

第一章

◆甲板

フェリーの甲板で、にぎやかに話す女性3人組の姿があった。

「やっとかあ……港出てからほぼ1日がかりで到着……」

「もうすっかり夜だね。本当さあ、フェリーって時間の流れかたが違うよね」

「うん……」

沖縄から離島へ向かう大型フェリーは、観光シーズンではないからか、ほかの乗客の姿は少ない。

「あさみぃ、大丈夫」

「大丈夫、なんとか……」

「島に戻るたびに船酔いしてるんじゃねえ……」

三人の中一人は船酔いのため、欄干にもたれてうなだれている。

年齢は22、3ぐらい。三人組のうち元気なテンションの高い二人は、OLが休暇で羽を伸ばしているような、カジュアルな服装をしている。

だが、具合悪そうにしている「あさみ」と声をかけられた女は、黒ぶちの重たそうなメガネにラフなズボン姿と、二人に比べて野暮ったい印象だ。

「ほら、もう少しで到着だってよ。」

「あれが、あさみの住んでる島?」

カホが指を差すと、靄の向こうに、月に照らされた黒い森の島が映し出される。

波のなだらかな海に浮かぶ、コップをさかさまにしたような独特な形状の斜面をした山を持つ島――。

「しっかりしてよー。あさみが主役のドキュメンタリーなんだから。」

「力強く働く女性がテーマなのに、船酔いってカッコ悪すぎでしょ」

カホとさっちんは体力的にタフなのか、慣れていないはずのフェリーでの移動も全く苦にならない。

一方、1年前から島に移住しているはずのあさみは、島に来るたびに毎回船酔いに苦しめられているのだった。

◆森の奥

同時刻。

森の奥から声がしている。それはカセットテレコに吹き込まれたような、劣化した音質が聞こえてくる。

「……は、変わってしまった。富裕層たちが別荘として移住が進み、最近では、沖縄からのフェリーの中継地にもなった。島を愛していない人間たちが、俺の島に土足で入ってくる」

何者かが、夜の森のけもの道をかき分け、その声の鳴る方に近づいていく。

「俺は、島を愛している。だが島は、俺を愛しているわけじゃない。だが、それでいいのだ。それがいいのだ……それこそが、宝なんだ。自然が美しいわけじゃない。島が、島だから……美しいんだ」

やがて、帆布によって作られたテントが目に入る。

長く使い古され、周囲の色に溶け込んだテントの中は、食肉解体作業場兼住居となっていた。

何者かは、シートをめくり、中に入る。

そこには、動物の肉が吊るされ干されている中、カセットテレコを再生しながら原稿用紙に向かって文章をしたためている男がいた……。

「しかし、この島の森には――」

男は侵入者の気配に気づき、テレコの再生を止め、振り返る――。

◆島の上空の光

フェリー甲板のあさみ。

ふと、あさみは島の空をみあげる。

「……?」

何かが、島の上空で光った。ように、感じた。(※「タモタン」の乗った宇宙ポッドが大気圏の摩擦で砕けた瞬間の光)

「え……」

「どうしたの、あさみぃー」

カホとさっちんの二人は、見ていなかったようだ。

あさみの目には、薄暗い雲の立ち込める、やや不気味な印象に見える島の姿が映っている。

◆神鳥島・バー

神鳥島は、大きく分けると2つの地域に別れている。

フェリー港のある南側のなだらかな平地にある居住地域と、北側の、この地域ではもっとも標高の高い山を中心とする自然保護区だ。

この居住地域に富裕層が別荘地や移住先として目をつけはじめ、ここ数年で急激に発展が進んだ。移住者をあてこんだ洒落た印象のバーも増え、島の南側にある飲食街の一角は、都会の高級なバーにもひけを取らない上品な雰囲気の店もある……。

「フライングヒューマノイド……?!」

島の23時。

島の片隅のバー『ZEN』の狭い店内の一画、太った男が歓喜の声を上げていた。

入口から奥へ向かってL字になっているカウンター席の角に、四人の男の客達が、一人のipadを食い入るように見つめている。

映っているのは、先ほどアップロードされた動画だ。「白ウサギ」を目撃した、あの少年が撮影したものだ。

「フライングヒューマノイドか?」

「フライングヒューマノイドだなこれは」

「たしかに、フライングヒューマノイドです」

四人は口々に熱く動画の感想を言いあっている。

この四人はこの店に月に一度集まっている「UFO愛好会」の客たちだ。年齢層はまちまちだが、全員が経済的に成功しており、この島に別荘を買って悠々自適のセカンドライフを送っている。その四人が、小学生のように目を輝かせて、超常現象動画を見つめている。

「フライングヒューマノイドって何です?」

店主もなんとなく尋ねる。おそろいの「UFO愛好会Tシャツ」の恰好をした四人の目が一斉に光る。

「フライングヒューマノイドっていうのはですね未確認飛行物体の一種で」

「類似のものにフライングワームってのもありまして」

「たしかに、たしかに」

「世界中に目撃情報があり特にメキシコが」

熱のこもる四人に、バーテンは一言、「はぁ」と返す。

その席から少しだけ距離を置き、金髪のヨーロピアン美女二人組が壁際のテーブル席でグラスを傾けている。モデルのような長い脚。この島に夏の間長期滞在している二人で、このバーの雰囲気を気に入り、よく訪れていた。

その二人のいる場所から通路を挟んだ横のカウンター席に、もう一人、客がいた。

夏だというのに全身を覆うコートと帽子をとらず、3人がけカウンター席の真ん中に座っている。その客が、不意に、店長に注文をする。金髪美女二人にお酒を奢りたい、と。

「――はぁ。」

店長はやや面食らいながらも、オーダー通りのカクテルを二つ作り、女2人に出す。

あちらから、とコートの男をちらりと見る。

女二人は少々困惑した顔を浮かべている。

そこへ、にぎやかな声たちが入口からやってきた。

「あさみは! 頑張っている、がんばってるよ!」

「頑張ってないってそんな」

「あ、三人いけます?」

あさみとカホとさっちんの3人だ。

カホとさっちんの顔はほんのり赤い。すっかり酒が入り出来上がっていている。

「サイトに書いてあったのここ、めっちゃインスタ映えしそう」

「いいじゃんここ!あさみはこの店来た事あるの?」

「前から気になってた店だけど、初めて……」

空気の読まないナンパに加えて騒がしい3人が入ってきたため、金髪の二人は苦笑いを浮かべながら英語で「ツケておいてね!」との言葉を残し、去っていってしまった。ナンパしていた男は呆然と二人を目で追っている。

「はぁ、3名様ですか。ちょっと今席を準備しますが――」

手前のカウンター席は3人がけ。先ほどまで金髪二人組がいたテーブル席は二人掛けが2セットある。そこで店長はナンパした男に声をかけた。

「すみません、お客さん。席、よければそちらに移動お願いできませんか?」

だが、ナンパ男は、店長の言葉を無視するように動かない。

「お客さん、あの、席……」

帽子の影で表情のわからないその男はゆっくりと席を移動する。

そのうちに、カホとさっちんは、空いているカウンターにさっさと腰をおろしてしまう。

「あっ」

あさみは、カホとさっちんの二人が座ったのを見て、慌ててカウンター席に座ろうとしたが、別席へ移動中の男にぶつかってしまった。

「あ、あ、あ! あの、すみません!」

ぶつかった拍子に、男の持っていたグラスが落ちて砕ける。あさみは慌てて男に謝る。店長は慣れた感じでカウンターから出て、手際よく落ちたグラスを片づけている。

立っていた男は、ただ立ち尽くし、あさみはただ平謝り……その姿に、二人も思わず吹き出している。

「あさみって本当トロいんだからー」

あさみは恥ずかしくなって、男の顔を見られないまま、頭をかいて席につく。

店長は砕けたグラスを片づけ終わり、また男に声をかけようとしたが……よく見ると――男の唇が小刻みに震えている。店長はそのただならぬ様子を見て、声をかけるのをやめた。

◆テントの中の森下兄妹

「俺の言ったとおりだっただろう」

「……ええ。」

森の中のブルーシートテントにて、男と女が声をかわしている。

ランタンの明かりは最小になっており、二人の詳しい顔の様子は分からない。

女の黒髪であり、髪はバンダナで止めてサングラス。胸のラインのハッキリと浮かぶTシャツ姿。手には数枚の書類を持っている。

一方男は、ずっと山籠もりをしているのか、上半身は裸で、ズボンはぼろぼろだが素材が強いのか、あちこち毛羽立ちながらも、穴がない。

「1975年、沖縄海洋博に合わせて運ばれた動物輸送船のうち、一艘が行方不明になっているわ……可能性があるとしたらそれ」

「間違いないよ。それで」

「もう何十年も前の話よ」

地方の新聞記事の三行ニュースに「神鳥島近海で貨物船沈没」とあり、また二枚目の資料はその貨物船で扱われていた品物のリストがある。

「つがいだったんだよ、ヤツらは」

「貨物船に乗っていたつがいが、この島に流れ着いた」

「ああ。それで生き残り、子をなした……ジッチャンの言ってた通りさ。ヌシはそん時の子どもに違いない」

「こんな南の島でソレが生き残れると思う?」

「生き残ったんだよ……この島にはヌシにかなう天敵はいない……。ヌシはそうやって、この島の王になった」

そういうと男は立ち上がる。戦うために鍛え上げられた筋肉がランタンの明かりで照らされている。

「まだ、可能性があるってだけでしょう。兄さんだって直接見たわけじゃないのに」

「賢いんだよ。そいつは。人に見つからない様に息をひそめてるのさ。……俺にはわかる。俺が子供のころから、この森の中で、俺たちの事を見てきたんだよ」

「……里にいく気はないの。お兄ちゃんは。この島の森の大半は、国の管理になっちゃったんだし」

そういうと、男は――森下兄は妹の方に振り返る。

「ヌシを倒すまで、俺はこの森から離れねぇ」

島を愛する森下は、今年で58歳になる。だがその瞳はギラギラと輝いている。

◆「カンパーイ!」

神鳥島のバー。上品な雰囲気は、UFO愛好会の熱気とあさみ達女子グループの出現ですっかり騒がしい。

カホとさっちんの二人は、あさみの大学の同級生で同じ映像サークルにいた一番の友人だ。

「でもさあさみもさあ……よくそんな仕事やるようになったよねぇ」

「えーまたその話?」

「いやっ、あさみ、あんたかっこいいよ。島の自然を守る【森林官】だなんて!」

「てか、なんでシンリンカンだったわけ?」

この話題、昨日の夜に二人と再会してからあさみは何度話しただろう、と思いながら、あさみは自分の仕事について話し出す。

「なんか……森っていうか、自然って、いいな、っていうか。……解放?されるっていうのかな……ホラわたし、皆とロケハンしにいったとき、森の中ではぐれて遭難しちゃったじゃない。」

◆あさみの回想。北関東の森の中……

あさみがたった一人、皆からはぐれて森の中を彷徨っている。

歩き疲れてうずくまるあさみ。ふと気が付くと、鹿や動物たちがあさみを遠巻きに見ている。

「あ……」

森の中、整列していた動物たちが全員1点の方向を見る。すると、落ちかかった夕日とともに一筋の木漏れ日が見え、その光は一本の道を照らしていた。

「不思議と……怖くなかったのね。すごくその時、自然ってすごいなって、思っちゃったくらいで」

あさみはその光の導きで、森を抜け出し、皆と合流したのだった。

◆「卒業後も、そんな自然と接する仕事が出来たらいいなって思って……」

そう考えていると、日本の国有林のパトロールと警備を行う「森林官」の募集があり……気がつけば試験勉強をはじめ、試験を受け、そして合格していた。

「だから、いまだに信じられなくて……。あの時の森で出来事や、試験に受かった事とか、研修とか、本当夢の中みたいで……この島に配属が決まってからもずっと忙しくて、この島、離島とかの生活もまだ慣れてなくて……本当に私、この先もやっていけるのかなとか」

あさみの両目がどんどん寄っていき、虚空に向かって切々と語りだしていく。

「はいはいはい、そのへんの話は明日改めて聞くからとっといて。語り手の新鮮味薄れると画が弱くなる」

さっちんは自分語りをし続けるあさみを制する。

◆ドキュメンタリー

映像製作会社に就職した二人は、あさみを主人公に、ドキュメンタリーを撮りたいのだ、という。

「まあ、ホラ、番組の中途半端な時間にさ、1分くらいのミニ番組みたいのがあるじゃん。あんな感じだからさ」

とカホは言うものの、初めて自分が単独でディレクション出来る作品だと気負いこんでいる。

「1発目だからさ、絶対失敗したくないんよ」

「映像映えは大事じゃん」

指で画角を作りあさみを見ながら、ハスキーな声でさっちんもあさみに言う。

「映像映えって、そうかなあ」

あさみは照れるが、

「昔っからあさみはヤボいけど顔はよくて、男によくモテる。」

さっちんも、相当気負っているという事が雰囲気で分かる。お酒の影響かもしれないが、めったに表情が変わらないさっちんの頬はほんのり赤く、なぜか小指は立っていて、リズムよく輪を描いている。

「あと、おっぱいがでかい」

「おっぱいの話はいいでしょ、もう」

あさみは、そんなさっちんにまたほっぺたをつつくと、さっちんは表情を変えずに「プー」と言っておどける。弾けるように3人は笑う。

「でも私、この島、気に入ったな。電波が弱いとこ以外は」

カホはビールジョッキを大胆に傾けて言う。

「あと、あんたの所の上司以外はね」

さっちんもケータイで島の事を検索しながらあさみに言うと、カホは顔を作り、

「『俺はこれからァ、内地でデートがあるからァ』」

と、先ほど島の港ですれ違ったあさみの上司、山岡のモノマネをする。

あさみも笑いながら、「山岡さん、都会にコンプレックスがあるから」と受け流しつつ、上司がしばらく不在で、自分ひとりで業務をしなければいけない事に少しだけ不安に思っていた。

「ここなら電波入るけど、あさみの森の中、全然電波はいらないしね。ケータイ圏外になる職場とかあたし無理」

「事務所、ずっと圏外だったもんね」

◆「ええっ」「そんな」「まじかよ!」

不意に、隣のカウンター席にいたUFO愛好会の面々が叫び声を挙げた。彼らの持っていた端末に、何か異変があったらしい――

「フライングヒューマノイドが消えた。……こっちもヒューマノイドだけ消されてる」

「空しか写ってないぞ」

「たしかに、たしかに!」

「コピペも消されてる」

男たちは必死な表情で動画サイトを検索し続ける。そして興奮気味に語りあう。

「組織だよ!俺らが知らない巨大組織が、UFOの情報を遮断するために動画を削除してるんだよ!!」

「またかよ……!」

話はその後、「世界の命運はアメリカが握っている」「アメリカとイスラエルが世界を牛耳っている」「会社がグローバル企業に飲みこまれたのも全部奴らのせいだ」「たしかに」「そのアメリカを操っているのは宇宙人トールホワイト」「我々も宇宙人へ進化する必要がある」「たしかに!」「酒がうまい」という話に流れていき、今宵のUFO愛好会は楽しく幕を下ろしていった。

◆ハッキング

同時刻。

少年は自分のアップロードした動画が、次々と工作され、主人公の居ないただの夜空の動画に差し変わっているのに気づいた。

「なんで……なんで“アレ”だけ消されてるんだ?」

少年はあわててパソコンに向かうが、少年のパソコンは勝手に動いており、動画編集ソフトが勝手に立ち上がる。次から次へと、画面にはウインドウが開き、丁寧に異物が映り込んでいる部分だけトリミングされていく。

少年も帽子のツバを後ろにまわし、高速でキーボードを打ちこみ、ハッキングに対抗するものの……

「は、早い……、指が間に合わない!!」

抵抗空しく、ついにはパソコンのハードディスク内の動画はすべて「何も写っていない、単なる空の動画」に入れ替わってしまった。

呆然とする少年。ズレた眼鏡をなおす事もなく、ただただその画面を眺めている。

◆ジェイソン井上チーム

白を基調とした、材質不明の建材でできている室内。

照明の類は見当たらないが、この建材そのものが光を放ち、空間を薄暗く照らしている。その狭い空間に、男が三人。三人は青を基調とした、まるで地球防衛軍のような制服を着て、立っている。

しばらくすると、つなぎ目がないように見えた目の前の壁が二つに割れ、その先には広々と開けたフロアが見える。三人はまっすぐ向かっていく。

先ほどの空間はエレベーターに似た移動施設であり、階層移動だけではなく平行移動もし、フロア間移動にも用いられる装置だ。

「あ、ジェイソンさん」

「だから、前から言ってるけど井上でいいよ。ていうか井上で呼んで」

ジェイソンと呼ばれた中央の東洋人系の男は、右隣のひょろりとした丸坊主の男・カナンに向かって言った。

「……じゃ井上さん」

「何?」

ジェイソン井上はサングラス越しにカナンに目をやる。

「“タモタン”で名前いいでしょう?六番目の、あれ」

「あー、……え、なんで?」

「“多目体外宇宙生物”だからか?」

左隣にいる低い声の顎鬚の大男・バドが口をはさむ。

「タモクタイだから、タモタン?」

「呼びやすくない?」

「でもなんか軽いなー」

「愛称だからそれは」

すっと会話が無くなる。足音だけが周囲に響く。

三人は大きく開けたフロアから、全く無機質に見える碁盤木目状の部屋の連なりを迷いなく移動し続けると、目的の部屋の前に到着した。今までの無機質な部屋の雰囲気から一転して、ルネサンス期の細かな装飾がふんだんに用いられた金属製の重い門の前に到着する。

「【NDG】の前では、ちょっとは静かにしておいてよ、カナンさん」

「あんまり冗談が通じるタイプじゃないって事?」

「んー、いや、俺もよくわかんないけど、なんか最終兵器らしいから」

「あの、噂の」

門の脇に、サイコロほどの小さな認証端末がある。

井上は端末に親指をかざすと、門の中心部から光が発せられ、井上の全身情報を読み取っている。

「最終ねえ……」

井上の隣の二人は、めずらし気にその様子を見ている。二人はここに足を踏み入れるのは初めてだ。

3人の中では、井上が一番年は若そうに見える。本当の年齢はわからない。

井上も、遠目から見ればどこにでもいるような、目立たない男。髪の毛の質が少々堅めなのか、特に何のケアもしていないのにツンツンと立っているように見える以外は、特にこれと言った特徴はない。

カナンとバドも井上と同じく親指をかざすと、しばらくの沈黙の後、重い門が上下に開かれていく。目の前に見えた一室。

まるでラファエロの描いた絵画そのもののような大聖堂の内部が目の前に出現していた。何重もの石のアーチが天井を支え、壁という壁には写実的な彫刻が彫り込まれている。

白を基調とした空間だが、経年劣化の後が全く見られず、汚れが一切見当たらない。

その中央に、ぽつりと、三人を待っていた一人の少女が、背筋を伸ばして待ち構えていた。

薄桃色の髪、白い体に密着するボディスーツを着、灰茶色の目を真っすぐと井上に向けている。

「……【NDG】の、スープラさん、で、いいんだよね」

スープラと呼ばれた少女はじっと井上を見つめている。

◆ユビナガ

あさみは、ふと、振り向いた。

あさみ達と席を変わった男は、後ろのテーブル席に、まだいた。その男の指を見たあさみ。

「えっ」

あさみの見間違えだと思ったが、そうではない。

その男の中指は、異様に大きく、普通の人間とは思えないほど長い。その手が……グラスを持つ手が、震えているのだ。

「どうしたの、あさみ?」

お酒で真っ赤な顔になったカホがふざけた顔をしてあさみの視線に割りこんでくる。

「いや、別に……」

よく見れば恰好もおかしい。真っ黒なコートを脱がず帽子を深ぶかと被り、たった一人で酒を飲んでいる。

顔は確認できなかったが、あさみには先ほどの異様に大きな指が不気味に思えてしかたなかった。

「じゃあ明日は、朝から森林官のあさみに密着するってことで」

「本当にいいの? うちらも森林官の山小屋に泊めてもらって」

あさみは、不意に仕事モードになった二人に声をかけられる。

「あ、うん。ほら、明日は山岡さんもいないし、逆に二人こそ、ホテルじゃなくてよかったの?」

あさみは答えるが、

「いやもうそっちに荷物置いちゃったし」

「別にほら、山小屋に女三人でいたって、襲われるなんてことはないでしょ?」

「あーでも、【森を愛する森下さん】がこの島の山の中にいるんだっけ」

カホがそういうと、あさみは少しだけ緊張した声で

「そう。――だからね、東京でも話したけど、森の山の北側には、絶対に行かないでね。」

あさみの真剣な顔。

カホとサッチンは顔を見合わせながら、

「いや……別にあさみを置いて勝手に森の中で行動しないよ」

「そうそう。別にあたしら、子供や野生児じゃないんだからさぁ」

そういうと二人は陽気に笑う。あさみも、二人の陽気に笑いにつられ、後方の指の長い男――「ユビナガ」の事は忘れていった。

そして、笑う三人の背後――ユビナガは、笑い声に紛れるように席を立ち、代金をテーブルの上にだけ残し立ち去っていった。

◆暗唱

ユビナガは、島の飲食街を抜けて歩いている。

向こうから、化粧の濃い女を連れた太った観光客が歩いてくるが、ユビナガは気にも留めない。

やがて、ぶつかる。

「おいっ、てめえっ」

酒に酔った観光客は、女の手前、肩のぶつかったユビナガに因縁をつけるが――その身体は、宙に浮いた。

「ごっ……が……」

片手である。

ユビナガは太った観光客の首を掴むと、そのまま持ちあげたのだ。あの長い中指を首に食いこませる。太った男は声を出す事も出来ない。

化粧の濃い女が、大きな声を上げながら走って逃げだす!

「しん……りん……かん。やま……ごや、と……まる」

ユビナガは、まるで大きめのボウリングの球でも放るように男を投げ捨てると、何事もなかったかのように歩き出し、繁華街から離れていく。

ユビナガの行き先にみえるのは――島の中心にある山の森。

「【森林官】……【山小屋】、【泊まる】【上司はいない】【荷物は置いてある】【密着】……」

バーで耳に入った女たちの会話を、ぶつぶつと暗唱しながら、その山に向かうコンクリート舗装された道の奥の闇へ、ユビナガは溶けていき、足音は走り出した。

◆神鳥島の山の東側斜面

国有地と森下の私有地の中間地点の箇所。

低木の広葉樹が生い茂っている茂みの一部が、一点を中心に放射状になぎ倒されている。周囲にはいくつかの白い固体の破片が散らばっており、その中心には、星型の穴が出来ていた。

その穴から、白い何かが出てくる。

地面に白い手?をかけ、這い上がってきたものは――

月の逆光でシルエットになっているため定かではないが、体長は120cmほどの物体。だが頭部には光を反射するような球状の水晶体が並んでおり――おおよそ地球の生物とは思えない生き物が、ぬらりと立ち上がっていた……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?